回望,那百废待兴时代的工业梦想

发布时间 :2016-04-05 作者 :本刊记者 王蕾 周晨亮

1953年1月1日,《人民日报》发表了题为《迎接1953年的伟大任务》的社论:“1953年将是我国进入大规模建设的第一年”,将“开始执行国家建设的第一个五年计划”。“一五”计划,是指中国从1953年到1957年发展国民经济的计划。

在当时中国面对的国际形势下,“五年计划”是仿照苏联工业化模式实施的。“一五”计划草案在党中央直接领导下,由周恩来、陈云等主持制定。草案从1951年开始着手,一面建设,一面编制,经过近4年的补充和修改,1955年7月由第一届全国人民代表大会第二次会议正式通过。

“一五”计划的基本任务是:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才;有步骤地促进农业、手工业的合作化;继续进行对资本主义工商业的社会主义改造;保证国民经济中社会主义成分的比重稳步增长,同时正确发挥个体农业、手工业和资本主义工商业的作用;保证在发展生产的基础上逐步提高人民的物质和文化生活水平。

“一五”计划的制定和实施,得到了苏联政府很大帮助。由苏联帮助中国设计和兴建的以156个(后增至166个)建设项目为中心、由694个(实际施工的达到921个)大中型建设项目组成的工业建设,为中国社会主义工业化奠定了初步基础。

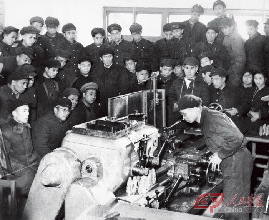

党中央提出的社会主义工业化的任务,得到全国人民的热烈拥护和积极响应。为迎接以“一五”计划为标志的大规模经济建设,实现“一五”计划确定的目标,全国上下抽调了大批干部到国营工业部门工作,也涌现出大批劳动模范、革新能手和先进工作者;广大农民积极行动起来,努力增加产量,踊跃交售粮棉,支援工业建设;知识分子、科技人员和大批大中专毕业生响应号召,奔赴工业建设第一线,参加国家工业化建设。

一大批旧中国没有的基础工业部门、重型和精密机器制造业、发电设备制造业、冶金和矿山设备制造业、高级合金钢和有色金属冶炼业等,一个个建立起来。交通运输业、轻工业、农业、商业及文化教育等事业得到相应发展,人民生活得到了较大改善,国家经济发展的面貌焕然一新。

1953年到1957年间,崭新的中华人民共和国不断传来令人振奋的好消息,用当时的话来讲就是“捷报频传”:鞍山钢铁公司的三大工程——大型轧钢厂、无缝钢管厂、七号炼铁炉举行开工典礼;包头钢铁公司和武汉钢铁公司先后正式开工,为在新中国建立大型钢铁基地开了头;上海和其他沿海城市的工业基础大为加强,华北、西北地区开始建成一批新的工业企业;中国第一个生产载重汽车的第一汽车制造厂建成投产;中国第一个飞机制造厂试制成功中国第一架喷气式飞机;中国第一家制造机床的沈阳机床厂建成投产;中国第一座长江大桥在武汉开始修建;大批量电子管生产工厂在北京正式投产;康藏、青藏、新藏公路相继建成通车……

到1957年底,第一个五年计划的各项指标大多大幅度超额完成,新中国工业生产所取得的成就,远远地超过了旧中国100多年的发展。

1958年9月15日,也就是在年轻的中华人民共和国9周年国庆节到来前夕,在当时还叫苏联展览馆的北京展览馆,举办了第一次全国工业交通展览会。展览会上展示的全部是新中国在第一个“五年计划”中取得的成就。人们可以看到北京汽车制造厂制造的敞篷小轿车、操作放射性物质的机械手、石油工业上用的喷射式孔枪、2500吨纯水锻造水压机……还有大量的图片,这些都让从贫困生活走过来的中国的参观者大开眼界,兴奋无比。

诚然,“一五”计划的实施中也出现了社会主义改造过急过快等现象,但它建立了社会主义工业化的初步基础,让中国可以在以后的几十年间逐步向工业化和现代化不断迈进。(本报道图片由本刊资料室提供)