钟扬和种子的故事

发布时间 :2018-07-05 作者 :本刊记者 杨云倩 胡周萌 综合报道

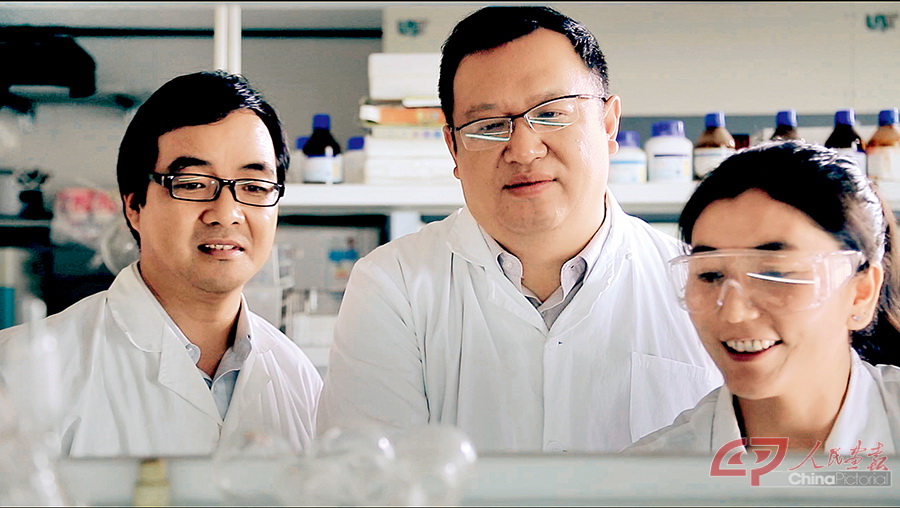

钟扬(中)在复旦大学的实验室工作。 新华社 供图

送给未来的礼物

在上海浦东临港南汇东滩一片十多亩的湿地上,精心培植的红树苗长势良好。潮起潮落间,它们的呼吸涵养着这片海域。这片红树,最早一批是十多年前种下的,最高的树苗已有两米多。

“这些小苗至少要50年后才能长大,长成红树林则需要上百年甚至更久。这是为50年后的上海准备的礼物,也是为我们的子孙准备的礼物。”两年前的冬天,钟扬曾在此欣然受访,介绍他的“红树林之梦”。

红树林是陆地过渡到海洋的特殊森林,是陆地生态系统向海洋生态系统过渡的最后一道“生态屏障”,素有“海岸卫士”之称。屹立东海之滨,上海却很少被描述为“美丽的海滨城市”。钟扬认为,没有美丽的沙滩和茂密的树林,缺少植被覆盖,上海的海滩显得“光秃秃”。由于上海纬度高,栽种红树实为科学难题。

20世纪90年代,钟扬在中科院武汉植物所工作时,他就发现上海历史上有过红树。“20万年前的红树化石说明,红树也许能在上海扎根。既然没人尝试过,怎么知道在上海种不活呢?创新就是捅破窗户纸的勇气,我愿做第一个捅窗户纸的人。”

自2005年起,钟扬开始向上海科学技术委员会申报在上海种植红树林的课题,共申报三次,直到2007年终于获批。随后,钟扬带领课题组从珠海等地购买植物实生苗1.2万株,植于上海临港新城,但第一批红树种下不久就遭遇“天灾”——2008年年初,罕见的强降雪及冰冻灾害席卷南方。钟扬没有放弃,他带领课题组通过引种试验、低温驯化、抗寒性研究,及对比不同红树植物的抗寒力,对各种树种进行耐寒筛选。

第二、第三年,奇迹发生了,不仅新种的红树全部存活,令人欣喜的是,有些叶子都掉光的貌似已死的红树竟“复活”了,虽只剩下光秃秃的杆子,但根却在吸收养分,继续生长。

在上海种植红树林的另一大困难在于盐度。钟扬带着团队从海里引水,使红树林的幼苗能吸收到适量盐分。久而久之,小红树为了生长开始不断适应周围环境,最后终于“入乡随俗”。“在种植红树之前,这块地是干的,盐碱都往外泛。”钟扬说,“有了红树,蝌蚪、田螺都出现了,生物明显多了起来。”

钟扬带领团队引种红树,希望美丽的红树林能成为上海未来新的生态名片。他更希望,以红树种植为契机,宣传和提高公众的环保意识和生态意识。

科普达人

“生命诞生以来,从原核到真核,从单细胞到多细胞,从海洋到陆地,简单与复杂并存,繁盛与灭绝交替,走向了一篇篇跌宕起伏的演化乐章,其间洋溢着生命诞生与繁盛的欢颂,伴随着物种灭绝与衰落的悲怆。”

这是钟扬为2016年刚刚竣工的上海市自然博物馆参与写作的500多块图文展板之一。忙碌的科研教学之余,钟扬以巨大的热情投入大众科普教育事业,先后参与上海科技馆、上海自然博物馆筹建,并承担了科技馆英文图文翻译和自博馆近500块中英文图文的编写工作。他还先后出版了《基因计算》等科普著作三部、《大流感》等科普译著六部,录制了“植物家族历险记”“种子方舟”等科普教育节目。

从2001年起开始和上海科技馆合作,钟扬使用过很多身份,有时是评审专家、科学顾问,有时是科普活动主讲人、标本捐赠人,有时甚至是供应商。他会时不时出现在科技馆或者自然博物馆的各个角落,每一次,都带着特定的任务过来。

对中小学生来说,钟扬可以称作“科学队长”了。他连续7年多次为全国中小学生义务进行形式多样的科普,任学校科学顾问。他常常挤出时间办公益科普讲座,自己的实验室也一直对中小学生开放。他给孩子们录制科普音频节目,就因自己的普通话不够完美,一条十分钟的音频,他较真地前后录了四五个小时。钟扬说:“科学知识、科学精神和科学思维是要从小培养的,现在让他们多一点兴趣,说不定今后就多出几个科学家。”

关于科普教育,钟扬曾分享过自己的解读。“第一,科普一定要姓‘科’,科学素养要高。第二,科普的载体属于文学范畴,文学素养也要高。做人要直,但写诗要‘曲’。天上管写作的叫‘文曲星’,不叫‘文直星’。”

自博馆建设期间,需要寻找一个能够承担全馆图文写作的团队,这个项目学科跨度大,文字要求高但回报少、时间紧、周期长,受邀者基本都婉拒了。找到钟扬时,他二话不说就接下了这个“烫手山芋”。自博馆图文内容涵盖天文、地质、生物、人文等学科,文字要求兼顾准确性、前沿性和可读性,创作过程漫长而痛苦,一天通常只能讨论十几块内容,整个博物馆近500块知识图文,几乎处处都有钟扬的辛勤付出。