新时代的标志性工程

发布时间 :2018-03-06 作者 :撰文 本刊记者 杨云倩

-

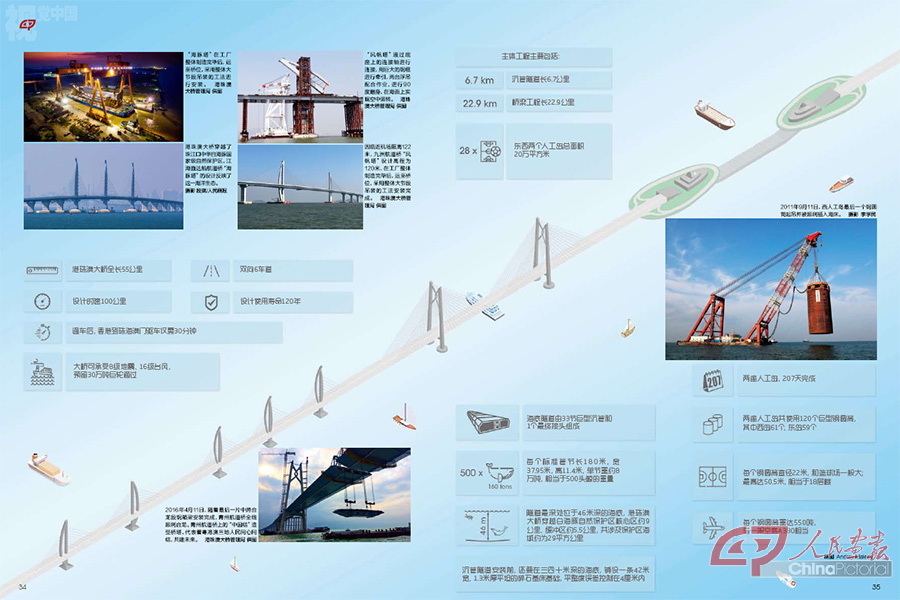

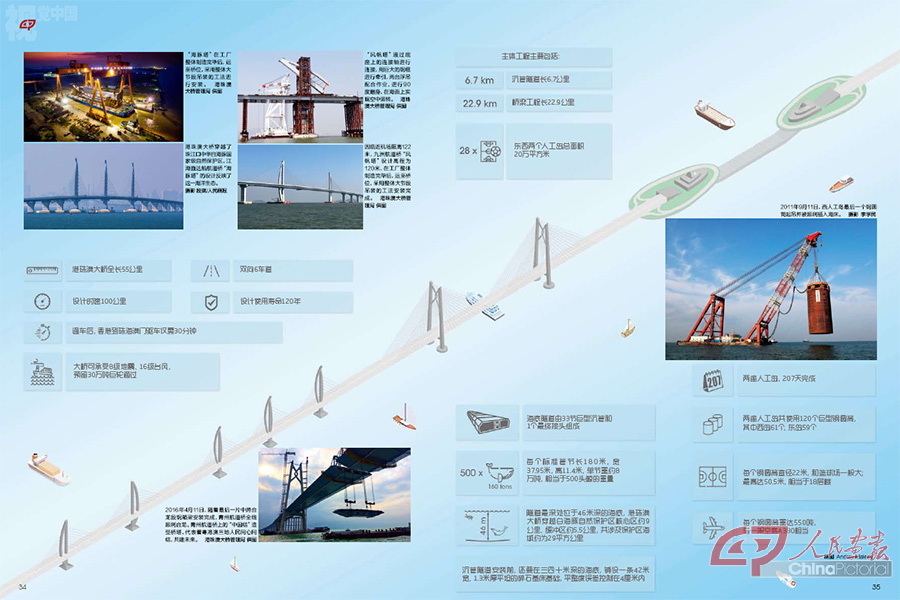

2016年6月,正在建设中的港珠澳大桥。 港珠澳大桥管理局 供图

-

港珠澳大桥及周边地区卫星图。 港珠澳大桥管理局 供图

-

-

两个人工岛所需的120个钢圆筒在上海振华重工长兴基地制造完成,再用7 万吨级特种船“振华17”号转运至1600公里外的施工地点。 摄影 沈道峰

-

2011年12月7日,东人工岛最后一个 钢圆筒顺利振沉。钢圆筒最高达50.5 米,与18层楼高相当。 摄影 黄乔

-

2012年7月,东人工岛初成规模。钢圆筒全部打下后,还 要填入两百万立方米海砂,并进行深层地基排水固结等 一系列处理,达到设计要求的基础强度。 摄影 黄乔

-

2015年6月11日,东人工岛全景。科研人员 探索出钢圆筒围岛法,能很快稳定结构,对 海洋环境也最为可靠。 摄影 王国柱

-

2017年12月31日,夜色中的东人工岛。两座人工岛上的建筑形态基本相同,功能略有不同:东岛为集交通、管理、 服务、救援和观光功能为一体的综合运营中心,西岛则以桥梁的监控、养护服务及办公为主。 摄影 梁旭/新华社

-

2012年8月5日,岛隧工程沉管隧 道第一段沉管管节在位于桂山岛 的沉管预制厂开始浇筑。首段沉 管节段长22.5米,宽37.95米,高 11.4米,侧墙及顶板厚1.5米,中 隔墙厚0.8米,使用3413立方米 混凝土和800多吨钢筋,总重约 9000吨,是中国第一段采用工厂 法流水线生产的海底沉管,无论 沉管规模还是施工难度都居世界 第一位。 摄影 朱宇光

-

2012年11月22日,岛隧工程E1管 节在桂山岛的沉管预制厂预制。 管节预制,包括钢筋加工、钢筋 笼绑扎、混凝土浇筑、管节舾装、 深浅坞蓄排水及管节起浮横移等 100多道工序。 摄影 郭文宇

-

港珠澳大桥沉管隧道长6.7公里,分左右各3车道,中间的服务管廊也是紧 急通道。隧道内恒温,通风标准与公路隧道无异。 摄影 段崴/人民画报

-

进入港珠澳大桥的海底隧道前,有一道减光罩,方 便乘车人适应光线变化。 摄影 段崴/人民画报

-

等待通车的海底隧道,内部全部采用LED灯照明,光线柔和,用户行车见光不见灯,感觉舒适。 摄影 段崴/人民画报

-

2017年5月2日,港珠澳大桥岛隧工程海底隧道的最终接头—重达6300 吨的钢结构混凝土预制件,在伶仃洋主航道吊装下沉对接。然而,因为横向 偏差15厘米超过预想的5厘米以内,项目团队决定进行精调并重新对接。 经过近40小时的连续施工,最终接头在5月4日精调到位。 摄影 李建束

-

2015年6月12日,钢箱梁实施吊装和拼接。港珠澳大桥的大量施工过程,应用了“大型化、工厂化、 标准化、装配化”的设计与建设理念,采取了流水线制造和“搭积木”式拼装。 摄影 卢志华

-

2016年10月8日,海底沉管隧道E33管节浮运安装完成,港珠澳大桥海 底隧道与东人工岛成功对接。E33管节位于东人工岛岛头区,是港珠澳 大桥海底隧道安装的首个曲线段管节,全长135米。 摄影 黄育波

-

港珠澳大桥施工区域经过中华白海豚的栖息地。从工程前期评估起,一场旷日 持久的中华白海豚“保卫战”便已打响。引入HSE管理体系、设置白海豚观察 员、优化施工设计……如今工程完工经监测,伶仃洋区域内中华白海豚相较施 工前有增无减,也未发现因施工、海洋污染造成中华白海豚伤亡的事故。同时, 严格的环保要求也促使港珠澳大桥实现了工艺与环保的完美结合。海天之间, 人与自然和谐共处,超级工程与中华白海豚相互守望。 摄影 段崴/人民画报

<

>

上一页

下一页

| 超级工程港珠澳大桥 |

| 无愧伟大的时代 |

| 伶仃洋上建桥人 |

| 迎接湾区3.0时代 |

| 非凡的见证 |

-

2016年6月,正在建设中的港珠澳大桥。 港珠澳大桥管理局 供图

-

港珠澳大桥及周边地区卫星图。 港珠澳大桥管理局 供图

-

-

两个人工岛所需的120个钢圆筒在上海振华重工长兴基地制造完成,再用7 万吨级特种船“振华17”号转运至1600公里外的施工地点。 摄影 沈道峰

-

2011年12月7日,东人工岛最后一个 钢圆筒顺利振沉。钢圆筒最高达50.5 米,与18层楼高相当。 摄影 黄乔

-

2012年7月,东人工岛初成规模。钢圆筒全部打下后,还 要填入两百万立方米海砂,并进行深层地基排水固结等 一系列处理,达到设计要求的基础强度。 摄影 黄乔

-

2015年6月11日,东人工岛全景。科研人员 探索出钢圆筒围岛法,能很快稳定结构,对 海洋环境也最为可靠。 摄影 王国柱

-

2017年12月31日,夜色中的东人工岛。两座人工岛上的建筑形态基本相同,功能略有不同:东岛为集交通、管理、 服务、救援和观光功能为一体的综合运营中心,西岛则以桥梁的监控、养护服务及办公为主。 摄影 梁旭/新华社

-

2012年8月5日,岛隧工程沉管隧 道第一段沉管管节在位于桂山岛 的沉管预制厂开始浇筑。首段沉 管节段长22.5米,宽37.95米,高 11.4米,侧墙及顶板厚1.5米,中 隔墙厚0.8米,使用3413立方米 混凝土和800多吨钢筋,总重约 9000吨,是中国第一段采用工厂 法流水线生产的海底沉管,无论 沉管规模还是施工难度都居世界 第一位。 摄影 朱宇光

-

2012年11月22日,岛隧工程E1管 节在桂山岛的沉管预制厂预制。 管节预制,包括钢筋加工、钢筋 笼绑扎、混凝土浇筑、管节舾装、 深浅坞蓄排水及管节起浮横移等 100多道工序。 摄影 郭文宇

-

港珠澳大桥沉管隧道长6.7公里,分左右各3车道,中间的服务管廊也是紧 急通道。隧道内恒温,通风标准与公路隧道无异。 摄影 段崴/人民画报

-

进入港珠澳大桥的海底隧道前,有一道减光罩,方 便乘车人适应光线变化。 摄影 段崴/人民画报

-

等待通车的海底隧道,内部全部采用LED灯照明,光线柔和,用户行车见光不见灯,感觉舒适。 摄影 段崴/人民画报

-

2017年5月2日,港珠澳大桥岛隧工程海底隧道的最终接头—重达6300 吨的钢结构混凝土预制件,在伶仃洋主航道吊装下沉对接。然而,因为横向 偏差15厘米超过预想的5厘米以内,项目团队决定进行精调并重新对接。 经过近40小时的连续施工,最终接头在5月4日精调到位。 摄影 李建束

-

2015年6月12日,钢箱梁实施吊装和拼接。港珠澳大桥的大量施工过程,应用了“大型化、工厂化、 标准化、装配化”的设计与建设理念,采取了流水线制造和“搭积木”式拼装。 摄影 卢志华

-

2016年10月8日,海底沉管隧道E33管节浮运安装完成,港珠澳大桥海 底隧道与东人工岛成功对接。E33管节位于东人工岛岛头区,是港珠澳 大桥海底隧道安装的首个曲线段管节,全长135米。 摄影 黄育波

-

港珠澳大桥施工区域经过中华白海豚的栖息地。从工程前期评估起,一场旷日 持久的中华白海豚“保卫战”便已打响。引入HSE管理体系、设置白海豚观察 员、优化施工设计……如今工程完工经监测,伶仃洋区域内中华白海豚相较施 工前有增无减,也未发现因施工、海洋污染造成中华白海豚伤亡的事故。同时, 严格的环保要求也促使港珠澳大桥实现了工艺与环保的完美结合。海天之间, 人与自然和谐共处,超级工程与中华白海豚相互守望。 摄影 段崴/人民画报

| 超级工程港珠澳大桥 |

| 无愧伟大的时代 |

| 伶仃洋上建桥人 |

| 迎接湾区3.0时代 |

| 非凡的见证 |