2024-10-21

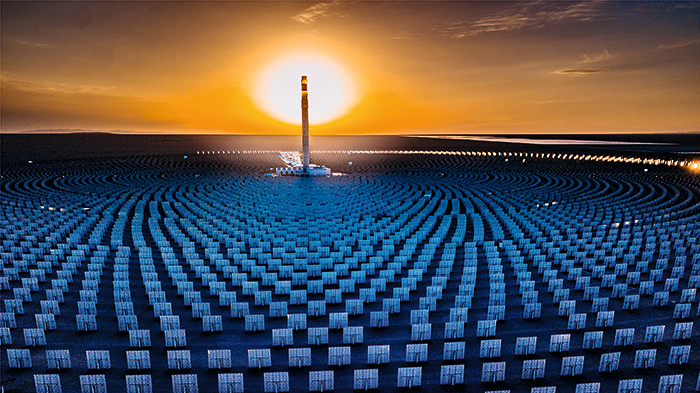

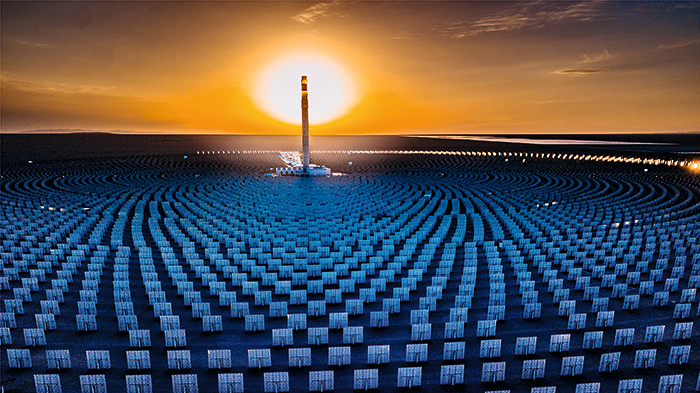

甘肃地处西北内陆,是黄河上游重要的水源涵养区,自然资源丰富,历史文化底蕴深厚,是我国重要的老工业基地,也是国家西部生态安全屏障。新能源装机规模超过5600万千瓦,占总装机比重60%,陇电外送25个省份;全国每2颗玉米种子就有1颗来自甘肃,药材种植面积居全国第1位;黄河甘肃段出境断面水质连续8年达到Ⅱ类标准,祁连山自然保护区植被指数增幅达10.88%;2024年上半年,甘肃地区生产总值5902.7亿元,同比增长5.8%,已连续10个季度GDP增速高于全国水平……

这方蕴含着独特魅力的热土,正绘就中国式现代化甘肃实践新画卷。

因地制宜发展新质生产力

在庆阳市,中国电信“东数西算”国家枢纽庆阳算力中心1000台GPU服务器高速运转,中国电信与中电万维合作自研的伏羲智数、星河军事、山河大禹等12个大模型技术运算正在进行。

算力,指处理数字信息的计算能力,是数字经济的底座。随着大数据、人工智能、云计算等技术高速发展,全社会数据总量爆发式增长,数据存储、计算、传输和应用的需求大幅提升。据中国电信庆阳分公司副总经理李强介绍,新一代人工智能是新质生产力的重要组成部分,算力则是人工智能产业化进一步发展的关键;这些模型运算成功后,“人工智能+”的发展进程将大大提速。

2020年,国家发展改革委等四部委批复同意甘肃省启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,甘肃枢纽设立庆阳数据中心集群,打造面向全国的算力保障基地。2022年,国家启动全国一体化算力网络枢纽节点和“东数西算”工程建设。凭借丰富的煤气和新能源资源、关键的区位优势、稳定的地质结构以及相对较低的气温数据,庆阳成功跻身八大枢纽节点和十大数据集群,并规划建设了占地1.7万亩的国家数据中心集群(甘肃·庆阳)“东数西算”产业园区。截至2024年3月中旬,庆阳数据中心集群已建成由西安直达北京、上海、广州、成都等重点城市的网络链路。今年上半年,庆阳数据中心已建成投运标准机架1.5万个,算力规模达1.2万P。

发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业。传统产业改造升级,也能发展新质生产力。甘肃省定西市的马铃薯产业,就是对这一精神的生动诠释。过去仅用于果腹的马铃薯,已成功带动定西市100多万农民脱贫增收致富,并成为农业新质生产力的新典型。

在定西马铃薯研究所的种薯繁育大棚内,经过脱毒的马铃薯种苗正在特定容器内栽培发育,一粒粒拇指大小的种薯引人注目。据定西马铃薯研究所负责人李进福介绍,它们是种薯的“爷爷辈”,称为“原原种”。从原原种到商品薯,中间还需经过两次扩繁,变成原种、一级种,之后才可用于大田种植。而这种小小的原原种按粒卖,一粒0.5元,甚至更高,出口价可达0.2美元。也由此,在科技的加持下,马铃薯实现了从“成吨销”转为“按粒卖”,不仅远销国内多个省份,还出口到埃及、土耳其、泰国等国家和地区。

甘肃是全国重要的老工业基地,在新中国成立后的“一五”“二五”和“三线”建设时期,诞生了新中国第一桶油、第一块合成橡胶、第一台大型石油钻机等多项全国第一,奠定了相对厚实的工业基础。近年来,在新发展理念的指引下,甘肃为高质量发展打基础、蓄动能、增后劲。石油化工、有色冶金、装备制造等传统产业转型升级,新能源、新材料、生物医药、数据信息等新兴产业茁壮成长,兰州新区经济增速连续7年位居19个国家级新区前列。

绘就山川秀美多彩画卷

每年夏季,祁连山国家公园甘肃省张掖市肃南裕固族自治县康乐镇,湛蓝的天空飘着朵朵白云,映衬着巍峨的雪峰和碧绿的大地,牛羊在青草中浮动,像一把珍珠撒在了绿色的绒毛毯上,勾勒出一幅天然秀丽的生态画卷。

地处我国西北的祁连山,高原横亘,绵延千里,是守护“中华水塔”、涵养河西走廊的重要生态屏障,阻挡着腾格里、巴丹吉林、库姆塔格三大沙漠的汇合和南侵。近年来,甘肃省上下齐心,深刻汲取甘肃祁连山生态环境破坏问题教训,时刻警醒“绝不能好了伤疤忘了疼”,建立了全域保护常态化监管监测机制。

如今,祁连山自然保护区植被指数增幅达到了10.88%。据甘肃省生态环境厅的消息,2023年度祁连山生态环境保护考核结果均为优秀;2024年度开展的相关监测结果显示,75.36万公顷林地森林蓄积量持续增加,75.27万公顷草原生态稳定性不断增强,5.21万公顷水域面积更加稳定。

随着祁连山生态环境的持续向好,动物种群逐渐增多,一些多年难觅踪迹的国家一级、二级野生保护动物时有出现。当下,祁连山保护区内旗舰物种雪豹增加至350只左右,不同种群野生动物数量较2014年提高15%至20%,成为全国32个陆地生物多样性保护优先区域之一。

如今,祁连山生态环境保护治理大见成效,甘肃实现了绿色蝶变。过去三年,甘肃完成了国土绿化2952.05万亩,2022年和2023年国土绿化面积均居全国第2位。地处河西走廊的民勤县,东西北三面均被腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠包围,人们曾一度十分担心此地会成为第二个罗布泊。民勤人民发扬“困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲”的新时代愚公精神,一年接着一年干,一代接着一代干,创造了由“沙进人退”到“绿进沙退”的治沙造林奇迹,当地干涸了半个多世纪的青土湖,如今已成为沙漠里的碧水明珠,呈现出一派波光荡漾、水鸟翔集的景象。

协同推进黄河流域生态治理

从青藏高原到黄土高原,黄河在甘肃两进两出、蜿蜒千里。作为黄河流域重要的水源涵养区、补给区,保护上游生态、为下游送去一河净水,是甘肃对“母亲河”的责任所在。因而,甘肃立足甘南黄河上游水源涵养、陇中陇东黄土高原水土流失治理等重点领域,推进实施了一批黄河流域生态保护、污染治理项目。这些具体的项目,凝结着甘肃为推进黄河流域生态治理的巨大努力,也是生态治理的缩影。

在甘肃甘南州,长达433公里的黄河“大转弯”,让玛曲县成为黄河“蓄水池”。玛曲,藏语为“黄河”之意。作为全国唯一一个以黄河命名的县,玛曲在黄河流域生态保护和高质量发展中具有独特的生态地位。占地562万亩的玛曲湿地是世界上保存最完整的湿地之一,被誉为“黄河之肾”。然而,“大转弯”使得黄河左岸形成了宽广的河岸阶地,在热融、冻胀和暖干化气候的共同作用下,再叠加不合理的人为因素,玛曲曾受草原退化、土地沙化、鼠害严重等的困扰。为呵护这一“蓄水池”,针对草原沙化治理的林草植被保护与建设、退耕还林、水源地建设、生态农牧业开发等工程相继启动。截至2023年年底,玛曲县沙化土地面积由2014年的12.23万亩减少到4.52万亩,潜在沙化草地面积由67.77万亩减少至38.29万亩,土地持续沙化的趋势基本得到了控制。伴之而来的是,黄河玛曲段出境流量达168.6亿立方米,较十年前提高近五成;年均水资源补给量达88.75亿立方米,较十年前提高逾六成,有力提升了甘南黄河上游水源涵养区生态系统质量和稳定性。

临夏州东乡县,是黄河流域甘肃段筑牢绿色“拦沙坝”的缩影。东乡县是典型的黄土高原地貌,境内数千条沟壑纵横,水土流失面积曾占总面积的95%。“十四五”时期以来,东乡县实施各类水土保持项目,新增梯田建设面积1.21万公顷,造林近1万公顷,种草3095公顷,治理小流域49条。截至2024年7月底,东乡县已累计治理水土流失面积400平方公里。

在水污染治理上,甘肃在全国率先启动黄河流域生态环境及污染现状调查,完成4个水系36条重要干支流入河口排查。白银市的东大沟,是一条直通黄河的排洪河沟。早年间,由于两岸企业直排工业废水,导致东大沟成为黄河上游最大的重金属污染源。2012年以来,白银市启动东大沟重金属污染治理工程,处置重金属重度污染底泥及工业废渣,固化、稳定化处理轻度污染底泥,清运河道垃圾,恢复生态植被,使生态环境得到好转。同样,兰州全市的12家污水处理厂、34家废水排放企业的污染物,一旦数据超标,系统会自动报警,实现精细化监管。

近年来,在各方共同努力下,黄河流域甘肃境内41个国控断面水质优良比例达到92.7%,高于黄河流域9省区平均水平2个百分点。全省20925名五级河长、927名五级湖长持续开展水资源保护、水域岸线管理、水污染防治等工作。2018年以来,五级河湖长累计巡河422.29万人次,有效解决14170个涉河湖问题。

和谐幸福成色足

天水市秦安县陇城教育园区内,教研中心张贴着一张6米长、2米宽的超级课表。课表上有1668节课,涉及13所小学(教学点)、100名老师。这一超级课表,是秦安县探索“园区+走教”办学模式,促进乡村义务教育优质均衡发展的生动实践。

政府推出的“陇原惠岗贷”业务,是“援企稳岗·服务千企”行动的一部分,对吸纳就业多、稳岗效果好且用工规范的企业,“陇原惠岗贷”精准保障融资需求,并重点向实体经济和中小微企业倾斜,用以支持企业稳岗扩岗,近两年为2400多家企业发放贷款近50亿元。

瓜州县渊泉镇祁连社区、榆林社区的两个互助幸福院,已经建成并投入运营。互助幸福院的食堂里,多种菜品荤素搭配,以低盐、低糖为主制作,满足了老年人的营养需求和口味,开在家门口的幸福食堂有效解决了老年人“吃饭难”问题。

治疗“肺动脉高压”的曲前列尼尔注射液,通过药品和医用耗材集中带量采购,一瓶(20ml)的价格由9970元降为4280元。患者进行医保报销后,一个疗程费用能够从之前的4万元降至5000余元,极大减轻了就医负担。

近年来,甘肃全省80%左右的财政资金用于民生,每年办成了一批教育、就业、养老、健康等方面群众可感可及的民生实事。2023年,甘肃居民人均可支配收入增长7.5%,增速居全国第二位。脱贫地区农村居民人均可支配收入由2020年的9385元增加到2023年的12107元,年均增长8.9%。交通、水利等基础设施短板加快补齐,引洮供水工程主体全线完工,惠及全省1/4人口,平凉至庆阳铁路开工建设。针对生态脆弱、地质灾害频发的实际,对受灾害威胁较重6类区域内的群众,实施了生态及地质灾害避险搬迁工程,已有7.86万户、28万名群众搬进宜居宜业的生活环境。

同时,甘肃始终把铸牢中华民族共同体意识作为民族工作的主线,集中力量加快民族地区发展,各族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起。全国第一个少数民族自治县—天祝藏族自治县,近3年经济增速均在8.6%以上。

丝绸古道换新颜

甘肃(兰州)国际陆港东川铁路物流中心码头一派繁忙景象,高耸的龙门吊忙碌有序,中欧班列整装待发。十余年前,这里还是黄河岸边的一片旷野。如今,来自全省乃至全国各地的货物在这里集聚、从这里出发,向西,贯通中亚,通达欧洲;向东、向南,通江达海,畅销世界。这期间,甘肃已构建起中欧、中亚、南亚、“西部陆海新通道”以及中吉乌班列等立体开放通道网络,覆盖欧洲、亚洲20多个国家和地区,打开了甘肃通江达海、货畅其流的全新发展局面。

自古以来,甘肃就有着深厚的开放基因。河西走廊是一条向西开放的大通道,古丝绸之路在甘肃境内绵延1600多公里,占总长的五分之一。汉唐以来,东西方货物在甘肃集散流通,东西方文化在甘肃融合荟萃,一度呈现出“使者相望于道,商旅不绝于途”的贸易盛况。如今,“一带一路”成为了深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台的同时,也给予了甘肃千载难逢的发展机遇。

近年来,甘肃主动融入和服务双循环新发展格局,加快构建内外兼顾、陆海联动、向西为主、多向并进的开放新格局。截至今年6月,累计开通运营国际货运班列线路21条,甘肃的“钢铁驼队”满载货物在“一带一路”共建国家间频繁往来,对“一带一路”共建国家进出口总值占到外贸总值的70%以上。甘肃的农产品出口每年都有“零的突破”,高原夏菜、兰州百合、静宁苹果、平凉红牛、定西宽粉、陇南橄榄油等特色“甘味”农产品,不仅走进了国内大市场,也漂洋过海端上了外国人的餐桌。

不临江、不靠海、不沿边的甘肃,因持续拓展、深化与共建“一带一路”国家和地区的务实合作,不断塑造着发展新优势。未来,甘肃将积极融入西部陆海新通道建设,深入开展外贸市场建设培育、外贸新业态提升、外贸基地建设和外贸产品扩量攻坚四大行动,深化与“一带一路”共建国家在科技创新、数字发展、文化旅游、医疗健康和生态环保等领域的交流合作,以更加开放的姿态拥抱“一带一路”这一“最大机遇”。

上一页

下一页

2024-10-21

甘肃地处西北内陆,是黄河上游重要的水源涵养区,自然资源丰富,历史文化底蕴深厚,是我国重要的老工业基地,也是国家西部生态安全屏障。新能源装机规模超过5600万千瓦,占总装机比重60%,陇电外送25个省份;全国每2颗玉米种子就有1颗来自甘肃,药材种植面积居全国第1位;黄河甘肃段出境断面水质连续8年达到Ⅱ类标准,祁连山自然保护区植被指数增幅达10.88%;2024年上半年,甘肃地区生产总值5902.7亿元,同比增长5.8%,已连续10个季度GDP增速高于全国水平……

这方蕴含着独特魅力的热土,正绘就中国式现代化甘肃实践新画卷。

因地制宜发展新质生产力

在庆阳市,中国电信“东数西算”国家枢纽庆阳算力中心1000台GPU服务器高速运转,中国电信与中电万维合作自研的伏羲智数、星河军事、山河大禹等12个大模型技术运算正在进行。

算力,指处理数字信息的计算能力,是数字经济的底座。随着大数据、人工智能、云计算等技术高速发展,全社会数据总量爆发式增长,数据存储、计算、传输和应用的需求大幅提升。据中国电信庆阳分公司副总经理李强介绍,新一代人工智能是新质生产力的重要组成部分,算力则是人工智能产业化进一步发展的关键;这些模型运算成功后,“人工智能+”的发展进程将大大提速。

2020年,国家发展改革委等四部委批复同意甘肃省启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,甘肃枢纽设立庆阳数据中心集群,打造面向全国的算力保障基地。2022年,国家启动全国一体化算力网络枢纽节点和“东数西算”工程建设。凭借丰富的煤气和新能源资源、关键的区位优势、稳定的地质结构以及相对较低的气温数据,庆阳成功跻身八大枢纽节点和十大数据集群,并规划建设了占地1.7万亩的国家数据中心集群(甘肃·庆阳)“东数西算”产业园区。截至2024年3月中旬,庆阳数据中心集群已建成由西安直达北京、上海、广州、成都等重点城市的网络链路。今年上半年,庆阳数据中心已建成投运标准机架1.5万个,算力规模达1.2万P。

发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业。传统产业改造升级,也能发展新质生产力。甘肃省定西市的马铃薯产业,就是对这一精神的生动诠释。过去仅用于果腹的马铃薯,已成功带动定西市100多万农民脱贫增收致富,并成为农业新质生产力的新典型。

在定西马铃薯研究所的种薯繁育大棚内,经过脱毒的马铃薯种苗正在特定容器内栽培发育,一粒粒拇指大小的种薯引人注目。据定西马铃薯研究所负责人李进福介绍,它们是种薯的“爷爷辈”,称为“原原种”。从原原种到商品薯,中间还需经过两次扩繁,变成原种、一级种,之后才可用于大田种植。而这种小小的原原种按粒卖,一粒0.5元,甚至更高,出口价可达0.2美元。也由此,在科技的加持下,马铃薯实现了从“成吨销”转为“按粒卖”,不仅远销国内多个省份,还出口到埃及、土耳其、泰国等国家和地区。

甘肃是全国重要的老工业基地,在新中国成立后的“一五”“二五”和“三线”建设时期,诞生了新中国第一桶油、第一块合成橡胶、第一台大型石油钻机等多项全国第一,奠定了相对厚实的工业基础。近年来,在新发展理念的指引下,甘肃为高质量发展打基础、蓄动能、增后劲。石油化工、有色冶金、装备制造等传统产业转型升级,新能源、新材料、生物医药、数据信息等新兴产业茁壮成长,兰州新区经济增速连续7年位居19个国家级新区前列。

绘就山川秀美多彩画卷

每年夏季,祁连山国家公园甘肃省张掖市肃南裕固族自治县康乐镇,湛蓝的天空飘着朵朵白云,映衬着巍峨的雪峰和碧绿的大地,牛羊在青草中浮动,像一把珍珠撒在了绿色的绒毛毯上,勾勒出一幅天然秀丽的生态画卷。

地处我国西北的祁连山,高原横亘,绵延千里,是守护“中华水塔”、涵养河西走廊的重要生态屏障,阻挡着腾格里、巴丹吉林、库姆塔格三大沙漠的汇合和南侵。近年来,甘肃省上下齐心,深刻汲取甘肃祁连山生态环境破坏问题教训,时刻警醒“绝不能好了伤疤忘了疼”,建立了全域保护常态化监管监测机制。

如今,祁连山自然保护区植被指数增幅达到了10.88%。据甘肃省生态环境厅的消息,2023年度祁连山生态环境保护考核结果均为优秀;2024年度开展的相关监测结果显示,75.36万公顷林地森林蓄积量持续增加,75.27万公顷草原生态稳定性不断增强,5.21万公顷水域面积更加稳定。

随着祁连山生态环境的持续向好,动物种群逐渐增多,一些多年难觅踪迹的国家一级、二级野生保护动物时有出现。当下,祁连山保护区内旗舰物种雪豹增加至350只左右,不同种群野生动物数量较2014年提高15%至20%,成为全国32个陆地生物多样性保护优先区域之一。

如今,祁连山生态环境保护治理大见成效,甘肃实现了绿色蝶变。过去三年,甘肃完成了国土绿化2952.05万亩,2022年和2023年国土绿化面积均居全国第2位。地处河西走廊的民勤县,东西北三面均被腾格里沙漠和巴丹吉林沙漠包围,人们曾一度十分担心此地会成为第二个罗布泊。民勤人民发扬“困难面前不低头、敢把沙漠变绿洲”的新时代愚公精神,一年接着一年干,一代接着一代干,创造了由“沙进人退”到“绿进沙退”的治沙造林奇迹,当地干涸了半个多世纪的青土湖,如今已成为沙漠里的碧水明珠,呈现出一派波光荡漾、水鸟翔集的景象。

协同推进黄河流域生态治理

从青藏高原到黄土高原,黄河在甘肃两进两出、蜿蜒千里。作为黄河流域重要的水源涵养区、补给区,保护上游生态、为下游送去一河净水,是甘肃对“母亲河”的责任所在。因而,甘肃立足甘南黄河上游水源涵养、陇中陇东黄土高原水土流失治理等重点领域,推进实施了一批黄河流域生态保护、污染治理项目。这些具体的项目,凝结着甘肃为推进黄河流域生态治理的巨大努力,也是生态治理的缩影。

在甘肃甘南州,长达433公里的黄河“大转弯”,让玛曲县成为黄河“蓄水池”。玛曲,藏语为“黄河”之意。作为全国唯一一个以黄河命名的县,玛曲在黄河流域生态保护和高质量发展中具有独特的生态地位。占地562万亩的玛曲湿地是世界上保存最完整的湿地之一,被誉为“黄河之肾”。然而,“大转弯”使得黄河左岸形成了宽广的河岸阶地,在热融、冻胀和暖干化气候的共同作用下,再叠加不合理的人为因素,玛曲曾受草原退化、土地沙化、鼠害严重等的困扰。为呵护这一“蓄水池”,针对草原沙化治理的林草植被保护与建设、退耕还林、水源地建设、生态农牧业开发等工程相继启动。截至2023年年底,玛曲县沙化土地面积由2014年的12.23万亩减少到4.52万亩,潜在沙化草地面积由67.77万亩减少至38.29万亩,土地持续沙化的趋势基本得到了控制。伴之而来的是,黄河玛曲段出境流量达168.6亿立方米,较十年前提高近五成;年均水资源补给量达88.75亿立方米,较十年前提高逾六成,有力提升了甘南黄河上游水源涵养区生态系统质量和稳定性。

临夏州东乡县,是黄河流域甘肃段筑牢绿色“拦沙坝”的缩影。东乡县是典型的黄土高原地貌,境内数千条沟壑纵横,水土流失面积曾占总面积的95%。“十四五”时期以来,东乡县实施各类水土保持项目,新增梯田建设面积1.21万公顷,造林近1万公顷,种草3095公顷,治理小流域49条。截至2024年7月底,东乡县已累计治理水土流失面积400平方公里。

在水污染治理上,甘肃在全国率先启动黄河流域生态环境及污染现状调查,完成4个水系36条重要干支流入河口排查。白银市的东大沟,是一条直通黄河的排洪河沟。早年间,由于两岸企业直排工业废水,导致东大沟成为黄河上游最大的重金属污染源。2012年以来,白银市启动东大沟重金属污染治理工程,处置重金属重度污染底泥及工业废渣,固化、稳定化处理轻度污染底泥,清运河道垃圾,恢复生态植被,使生态环境得到好转。同样,兰州全市的12家污水处理厂、34家废水排放企业的污染物,一旦数据超标,系统会自动报警,实现精细化监管。

近年来,在各方共同努力下,黄河流域甘肃境内41个国控断面水质优良比例达到92.7%,高于黄河流域9省区平均水平2个百分点。全省20925名五级河长、927名五级湖长持续开展水资源保护、水域岸线管理、水污染防治等工作。2018年以来,五级河湖长累计巡河422.29万人次,有效解决14170个涉河湖问题。

和谐幸福成色足

天水市秦安县陇城教育园区内,教研中心张贴着一张6米长、2米宽的超级课表。课表上有1668节课,涉及13所小学(教学点)、100名老师。这一超级课表,是秦安县探索“园区+走教”办学模式,促进乡村义务教育优质均衡发展的生动实践。

政府推出的“陇原惠岗贷”业务,是“援企稳岗·服务千企”行动的一部分,对吸纳就业多、稳岗效果好且用工规范的企业,“陇原惠岗贷”精准保障融资需求,并重点向实体经济和中小微企业倾斜,用以支持企业稳岗扩岗,近两年为2400多家企业发放贷款近50亿元。

瓜州县渊泉镇祁连社区、榆林社区的两个互助幸福院,已经建成并投入运营。互助幸福院的食堂里,多种菜品荤素搭配,以低盐、低糖为主制作,满足了老年人的营养需求和口味,开在家门口的幸福食堂有效解决了老年人“吃饭难”问题。

治疗“肺动脉高压”的曲前列尼尔注射液,通过药品和医用耗材集中带量采购,一瓶(20ml)的价格由9970元降为4280元。患者进行医保报销后,一个疗程费用能够从之前的4万元降至5000余元,极大减轻了就医负担。

近年来,甘肃全省80%左右的财政资金用于民生,每年办成了一批教育、就业、养老、健康等方面群众可感可及的民生实事。2023年,甘肃居民人均可支配收入增长7.5%,增速居全国第二位。脱贫地区农村居民人均可支配收入由2020年的9385元增加到2023年的12107元,年均增长8.9%。交通、水利等基础设施短板加快补齐,引洮供水工程主体全线完工,惠及全省1/4人口,平凉至庆阳铁路开工建设。针对生态脆弱、地质灾害频发的实际,对受灾害威胁较重6类区域内的群众,实施了生态及地质灾害避险搬迁工程,已有7.86万户、28万名群众搬进宜居宜业的生活环境。

同时,甘肃始终把铸牢中华民族共同体意识作为民族工作的主线,集中力量加快民族地区发展,各族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起。全国第一个少数民族自治县—天祝藏族自治县,近3年经济增速均在8.6%以上。

丝绸古道换新颜

甘肃(兰州)国际陆港东川铁路物流中心码头一派繁忙景象,高耸的龙门吊忙碌有序,中欧班列整装待发。十余年前,这里还是黄河岸边的一片旷野。如今,来自全省乃至全国各地的货物在这里集聚、从这里出发,向西,贯通中亚,通达欧洲;向东、向南,通江达海,畅销世界。这期间,甘肃已构建起中欧、中亚、南亚、“西部陆海新通道”以及中吉乌班列等立体开放通道网络,覆盖欧洲、亚洲20多个国家和地区,打开了甘肃通江达海、货畅其流的全新发展局面。

自古以来,甘肃就有着深厚的开放基因。河西走廊是一条向西开放的大通道,古丝绸之路在甘肃境内绵延1600多公里,占总长的五分之一。汉唐以来,东西方货物在甘肃集散流通,东西方文化在甘肃融合荟萃,一度呈现出“使者相望于道,商旅不绝于途”的贸易盛况。如今,“一带一路”成为了深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台的同时,也给予了甘肃千载难逢的发展机遇。

近年来,甘肃主动融入和服务双循环新发展格局,加快构建内外兼顾、陆海联动、向西为主、多向并进的开放新格局。截至今年6月,累计开通运营国际货运班列线路21条,甘肃的“钢铁驼队”满载货物在“一带一路”共建国家间频繁往来,对“一带一路”共建国家进出口总值占到外贸总值的70%以上。甘肃的农产品出口每年都有“零的突破”,高原夏菜、兰州百合、静宁苹果、平凉红牛、定西宽粉、陇南橄榄油等特色“甘味”农产品,不仅走进了国内大市场,也漂洋过海端上了外国人的餐桌。

不临江、不靠海、不沿边的甘肃,因持续拓展、深化与共建“一带一路”国家和地区的务实合作,不断塑造着发展新优势。未来,甘肃将积极融入西部陆海新通道建设,深入开展外贸市场建设培育、外贸新业态提升、外贸基地建设和外贸产品扩量攻坚四大行动,深化与“一带一路”共建国家在科技创新、数字发展、文化旅游、医疗健康和生态环保等领域的交流合作,以更加开放的姿态拥抱“一带一路”这一“最大机遇”。