2024-10-22 撰文 本刊记者 王伊奕

长江横穿东西,大运河纵贯南北,两大中华文化标识在一处宝地交汇。这里,就是江苏。千年岁月,大运河南来北往,川流不息,见证了一座座运河城市因河而生、因绿而美、因文而盛、因水而兴。

浩荡而来的大运河与苏州城市水系相融,运河畔连绵不绝的遗存遗址,见证了人与水和谐共生的姑苏历史,成为丰润吴地的一道文化密码,在苏州不断焕发新的风采与活力。

君道苏州最江南

北起望亭五七桥,南至吴江油车墩,一段长96公里的运河在苏州府城蜿蜒而过,沟通黄金水道长江,串联太湖、阳澄湖等众多湖泊,连接起了2500年的历史与繁华,也成为了苏州永远的文化符号。

苏州是一座建在运河上的城市,绕城一周的护城河是这座城市的城防设施,也是大运河的航道。城内以“三横四直”(贯穿苏州城的干流为主的河道分布体系—三条横河与四条直河)为代表的骨干水系是大运河通向千家万户的水上通道,与这些水道并行的是陆上道路系统,形成“河街相邻、水陆并行”的双棋盘格局。

大运河苏州段水道最早开挖于春秋时期,隋代起成为中国大运河的重要河道,至唐朝中叶基本定型,通过山塘河、上塘河、胥江、环城河以及盘门、阊门等水门与苏州内城水系连为一体。唐以后,苏州段运河历经修筑、疏浚,但保持了大运河的基本走向,至今仍在交通运输、文化旅游等方面发挥重要作用。这一人与自然协作的水资源管理与利用工程,是古代运河开凿与应用技术的突出范例。

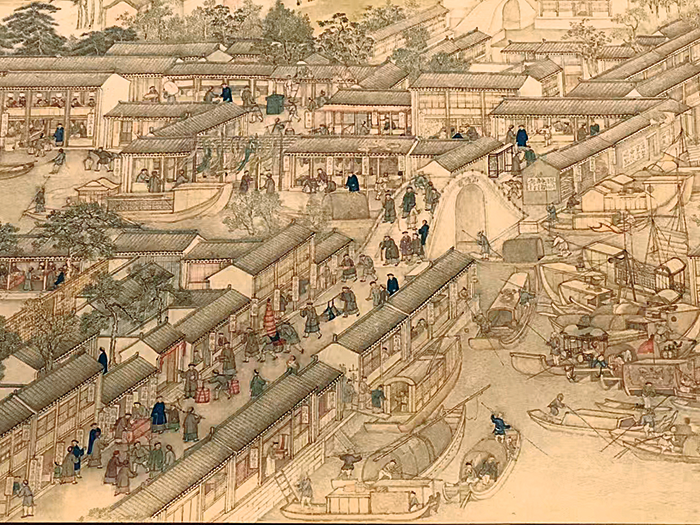

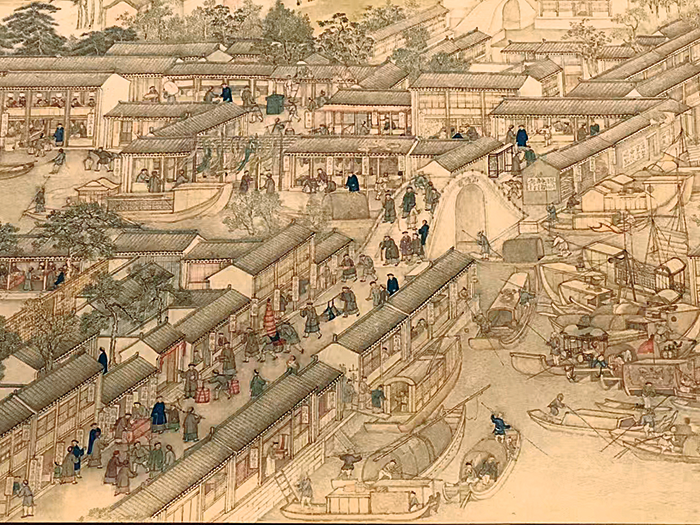

大运河的往昔流传于文字间,也定格在画作之中。明清两代,京杭大运河长期贯通,衍生出一系列绘画。画家或在手卷中铺叙悠悠长河,凝聚城乡风物;或以册页呈现临水小景,汇集地标与名胜。《姑苏繁华图》描摹的苏式生活,至今仍拥有跨时空的魅力。

千百年来,运河的开通和漕运的发展,不仅促进了人口、物资、信息等流通,更推动了中华文化的传递、交流与融合。流淌了千年的大运河,既是一条水路,也是一条汇集了多种文化遗产、促进文化互动的文化之路。

江南水乡 诗意生活

“君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水港小桥多。”一首《送人游吴》,道尽姑苏生活的惬意与诗意。

早晨7点多,平江路刚刚苏醒。淅淅沥沥的小雨悠扬洒落,让平江路江南水乡的韵味更加浓厚。在苏州段的运河遗产中,位于古城东北隅的平江历史文化街区享有独特的地位。依托纵横交错的河道,明清时期,这里曾是江南重要的粮食仓储中心、漕运集散地和起运地,是展示苏州古城传统民居、历史环境、生活方式最完整和真实的核心区,也是大运河南北经济文化交流的实物见证。

今天的平江路,是“小桥流水人家”的江南文化的最佳缩影。千年古道傍河而走,桥下是静静流淌着的古运河水,河道中时不时有船娘撑着摇橹船驶过。在纵横交错的幽深街巷中,在鳞次栉比的传统建筑间,河道、小桥、民居、寺观共同描绘出苏州城市的风貌,彰显出独属江南的温润气质。

与平江历史文化街区相似,有着千年历史的枫桥不仅与大运河相伴相随,更传递着璀璨动人的文化记忆。

“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”唐代诗人张继的这首《枫桥夜泊》与寒山寺的钟声相伴,形成了如今的枫桥风景名胜区。

步入景区内,根据历史遗存恢复重建的听钟桥、渔隐桥、吴门古韵戏台、静怡小筑,集中展现了吴地建筑的丰富特色;漕运展示馆生动地再现了运河漕运历史文化;一枝园作为清代经学家段玉裁的书院,曾是名人名居的集中地;红枫等百余种花卉树木营造出了富有诗意的绿地景观。

千年以前,诗人张继的小船经大运河停泊枫桥下夜宿,诞生了一首千古绝唱,不仅成就了枫桥与寒山寺,更是成为与园林并驾齐驱的苏州文化符号。如今,流淌不息的运河水自北向南穿越枫桥而过,依旧拍打着两岸,不远处寒山寺的钟声悠远绵长,仿佛讲述着那段动人的故事。

姑苏的文化符号

“上有天堂,下有苏杭”,江南水乡密如蛛网的河道水系,为这座城市注入了别样活力。

从苏州古城最高点北寺塔环视,河街相邻、小桥流水,这里保留了中国城市最完整的脉络肌理,沉淀出的昆曲、园林、苏绣,早已成为世界辨识中国的鲜明符号。

漫步古城苏州,常会在阡陌小巷中与一曲婉转不期而遇。驻足聆听,吴侬软语,唱词翩跹,如小桥流水般百转千回,令人沉醉。这便是被誉为“江南曲艺之花”的苏州评弹。200多年来,苏州评弹文化绵延不息,宛如一位静静守护着江南文脉的灵魂歌者。低吟浅唱中,既有金戈铁马的历史演义、叱咤风云的侠义豪杰,也有儿女情长的传奇小说、家长里短的民间故事。

顺着纵横交错的运河,昆曲被“带”到北方,来到北京。到明代万历年间,昆曲已经成为全国性的戏曲。江南地区发达的水运催生了商业文明的萌芽与发展,漕运的兴盛又催生和滋养了码头、集市、会馆、寺庙、商业和娱乐街区等功能众多、形态各异的文化空间,推动了市井文化的发展,为表演艺术、手工技艺、宗教和民俗活动等提供了载体和容器。

坐落于平江历史保护街区的苏州全晋会馆崇脊筒瓦,飞金涌碧,同时具备山西建筑特色和苏州园林庭院的韵味。全晋会馆是苏州现存最古老、最完整、保存最完好、规模最大的会馆建筑群,更是大运河南北经济文化交流的实物见证。

入夜时分,游人们踏着青砖石板,清丽婉约的歌声自河上飘来……沧浪亭里演出实景版昆曲《浮生六记》,世界文化遗产与世界非物质文化遗产联袂,令人入迷。

苏州自古手工业发达,融厚文之“道”与精工之“技”于一体,造就震烁中外的苏工苏作。苏州是世界“手工艺与民间艺术之都”,共有730项各级各类非遗,其中的一张靓丽名片,就是丝绸。宋锦、缂丝、彰缎、苏绣等,都是苏州丝绸的代表。苏州丝绸质地轻柔,图案精美,色彩绚丽,展现出极致的优雅。运河为桑蚕业染业的发展提供了得天独厚的环境,同时促进了手工艺的发展,使得丝绸织造业在苏州长盛不衰。明清时期,苏州不仅为皇家生产丝绸织品,民间也形成了自己的风格和风尚。根据《清稗类钞》的记载,自清初顺治、康熙时起,妇女妆饰就以苏州为最时尚,“犹欧洲各国之巴黎也”。其盛况在《姑苏繁盛图》中可见一斑,画中有多家染坊,所绘的苏州服饰色彩丰富、非常时髦。

有形的丝穿越了无形的时空,漫长的岁月里,大运河将承载美好的绣品运往远方,船只如梭,织就了这座锦绣城池。

“水乡成一市,罗绮走中原。”走进古镇盛泽,运河水如金线,串起枕河民居、繁忙集市、古老拱桥,连成一条流动的江南风情画廊。2024年3月,在北京举行的2024秋冬中国国际时装周上,华服宋锦惊艳亮相,曾以“日出万绸、衣被天下”誉满于世的盛泽,依旧走在时尚前沿。水乡古镇,是江南的视觉符号;锦绣丝绸,是江南的切肤触感。

此心安处是吾乡

春天有三虾面,夏天有枫镇大肉面,秋天有秃黄油拌面,冬天有冻鸡面……烟火氤氲中的一碗头汤面,藏着苏州人对朝夕光阴的珍视。

流连于亭台轩榭间,触摸着花墙上斑驳的树影,夏日的姑苏城内,几大商区格外热闹。望亭、平江路、盘门……时常可见身着罗裙的少女结伴同游,一派明媚俏丽。沿街商铺热闹喧哗,消夏人潮络绎不绝。夜晚,华灯初上,拙政问雅、夜游虎丘开场,园林深处光影渐起;山塘街、十全街上的网红店铺人流涌动;文艺青年们躲进“江南小剧场”,看一场话剧、听一段昆曲……

把寻常过出诗意,是苏州;用奋斗成就不凡,也是苏州。

古城苏州,因运河而成为万商云集的天堂。时至今日,苏州大批的货运量依然靠水路来承担。大运河苏州城区段日均通过船舶1000艘次以上,2023年货物通过量超1.9亿吨。

2023年7月考察苏州时,习近平总书记道出他的苏州印象:“苏州在传统与现代的结合上做得很好,不仅有历史文化传承,而且有高科技创新和高质量发展,代表未来的发展方向。”

今天的苏州,既有自然之美、人文之美,也是经济重镇、产业高地。2023年,苏州全年实现地区生产总值24653.4亿元,按可比价格计算比上年增长4.6%;全市域、全领域推进数字人民币试点,累计交易金额超3万亿元,交易总量在全国各试点地区排名第一;新增科创板上市公司7家,年末共有55家,居全国第三。2024年上半年,苏州经济增速位居全国前列,“最强地级市”强势归来。

此心安处是吾乡。一个个梦想在这里生根、开花。随着国家新一代人工智能创新发展试验区、国家生物药技术创新中心、第三代半导体技术创新中心相继启动建设和苏州实验室(国家实验室)挂牌成立,越来越多的海内外人才成为苏州高质量发展的参与者、推动者、见证者,与这座千年古城共同演绎相互成就、双向奔赴的佳话。

亭台楼阁,烟雨杏花;小桥流水,枕河人家;画舫轻移,水映轻纱……一个个逐梦、筑梦、圆梦的拼图相连,就是一幅中国式现代化的动人图景。

上一页

下一页

2024-10-22 撰文 本刊记者 王伊奕

长江横穿东西,大运河纵贯南北,两大中华文化标识在一处宝地交汇。这里,就是江苏。千年岁月,大运河南来北往,川流不息,见证了一座座运河城市因河而生、因绿而美、因文而盛、因水而兴。

浩荡而来的大运河与苏州城市水系相融,运河畔连绵不绝的遗存遗址,见证了人与水和谐共生的姑苏历史,成为丰润吴地的一道文化密码,在苏州不断焕发新的风采与活力。

君道苏州最江南

北起望亭五七桥,南至吴江油车墩,一段长96公里的运河在苏州府城蜿蜒而过,沟通黄金水道长江,串联太湖、阳澄湖等众多湖泊,连接起了2500年的历史与繁华,也成为了苏州永远的文化符号。

苏州是一座建在运河上的城市,绕城一周的护城河是这座城市的城防设施,也是大运河的航道。城内以“三横四直”(贯穿苏州城的干流为主的河道分布体系—三条横河与四条直河)为代表的骨干水系是大运河通向千家万户的水上通道,与这些水道并行的是陆上道路系统,形成“河街相邻、水陆并行”的双棋盘格局。

大运河苏州段水道最早开挖于春秋时期,隋代起成为中国大运河的重要河道,至唐朝中叶基本定型,通过山塘河、上塘河、胥江、环城河以及盘门、阊门等水门与苏州内城水系连为一体。唐以后,苏州段运河历经修筑、疏浚,但保持了大运河的基本走向,至今仍在交通运输、文化旅游等方面发挥重要作用。这一人与自然协作的水资源管理与利用工程,是古代运河开凿与应用技术的突出范例。

大运河的往昔流传于文字间,也定格在画作之中。明清两代,京杭大运河长期贯通,衍生出一系列绘画。画家或在手卷中铺叙悠悠长河,凝聚城乡风物;或以册页呈现临水小景,汇集地标与名胜。《姑苏繁华图》描摹的苏式生活,至今仍拥有跨时空的魅力。

千百年来,运河的开通和漕运的发展,不仅促进了人口、物资、信息等流通,更推动了中华文化的传递、交流与融合。流淌了千年的大运河,既是一条水路,也是一条汇集了多种文化遗产、促进文化互动的文化之路。

江南水乡 诗意生活

“君到姑苏见,人家尽枕河。古宫闲地少,水港小桥多。”一首《送人游吴》,道尽姑苏生活的惬意与诗意。

早晨7点多,平江路刚刚苏醒。淅淅沥沥的小雨悠扬洒落,让平江路江南水乡的韵味更加浓厚。在苏州段的运河遗产中,位于古城东北隅的平江历史文化街区享有独特的地位。依托纵横交错的河道,明清时期,这里曾是江南重要的粮食仓储中心、漕运集散地和起运地,是展示苏州古城传统民居、历史环境、生活方式最完整和真实的核心区,也是大运河南北经济文化交流的实物见证。

今天的平江路,是“小桥流水人家”的江南文化的最佳缩影。千年古道傍河而走,桥下是静静流淌着的古运河水,河道中时不时有船娘撑着摇橹船驶过。在纵横交错的幽深街巷中,在鳞次栉比的传统建筑间,河道、小桥、民居、寺观共同描绘出苏州城市的风貌,彰显出独属江南的温润气质。

与平江历史文化街区相似,有着千年历史的枫桥不仅与大运河相伴相随,更传递着璀璨动人的文化记忆。

“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。”唐代诗人张继的这首《枫桥夜泊》与寒山寺的钟声相伴,形成了如今的枫桥风景名胜区。

步入景区内,根据历史遗存恢复重建的听钟桥、渔隐桥、吴门古韵戏台、静怡小筑,集中展现了吴地建筑的丰富特色;漕运展示馆生动地再现了运河漕运历史文化;一枝园作为清代经学家段玉裁的书院,曾是名人名居的集中地;红枫等百余种花卉树木营造出了富有诗意的绿地景观。

千年以前,诗人张继的小船经大运河停泊枫桥下夜宿,诞生了一首千古绝唱,不仅成就了枫桥与寒山寺,更是成为与园林并驾齐驱的苏州文化符号。如今,流淌不息的运河水自北向南穿越枫桥而过,依旧拍打着两岸,不远处寒山寺的钟声悠远绵长,仿佛讲述着那段动人的故事。

姑苏的文化符号

“上有天堂,下有苏杭”,江南水乡密如蛛网的河道水系,为这座城市注入了别样活力。

从苏州古城最高点北寺塔环视,河街相邻、小桥流水,这里保留了中国城市最完整的脉络肌理,沉淀出的昆曲、园林、苏绣,早已成为世界辨识中国的鲜明符号。

漫步古城苏州,常会在阡陌小巷中与一曲婉转不期而遇。驻足聆听,吴侬软语,唱词翩跹,如小桥流水般百转千回,令人沉醉。这便是被誉为“江南曲艺之花”的苏州评弹。200多年来,苏州评弹文化绵延不息,宛如一位静静守护着江南文脉的灵魂歌者。低吟浅唱中,既有金戈铁马的历史演义、叱咤风云的侠义豪杰,也有儿女情长的传奇小说、家长里短的民间故事。

顺着纵横交错的运河,昆曲被“带”到北方,来到北京。到明代万历年间,昆曲已经成为全国性的戏曲。江南地区发达的水运催生了商业文明的萌芽与发展,漕运的兴盛又催生和滋养了码头、集市、会馆、寺庙、商业和娱乐街区等功能众多、形态各异的文化空间,推动了市井文化的发展,为表演艺术、手工技艺、宗教和民俗活动等提供了载体和容器。

坐落于平江历史保护街区的苏州全晋会馆崇脊筒瓦,飞金涌碧,同时具备山西建筑特色和苏州园林庭院的韵味。全晋会馆是苏州现存最古老、最完整、保存最完好、规模最大的会馆建筑群,更是大运河南北经济文化交流的实物见证。

入夜时分,游人们踏着青砖石板,清丽婉约的歌声自河上飘来……沧浪亭里演出实景版昆曲《浮生六记》,世界文化遗产与世界非物质文化遗产联袂,令人入迷。

苏州自古手工业发达,融厚文之“道”与精工之“技”于一体,造就震烁中外的苏工苏作。苏州是世界“手工艺与民间艺术之都”,共有730项各级各类非遗,其中的一张靓丽名片,就是丝绸。宋锦、缂丝、彰缎、苏绣等,都是苏州丝绸的代表。苏州丝绸质地轻柔,图案精美,色彩绚丽,展现出极致的优雅。运河为桑蚕业染业的发展提供了得天独厚的环境,同时促进了手工艺的发展,使得丝绸织造业在苏州长盛不衰。明清时期,苏州不仅为皇家生产丝绸织品,民间也形成了自己的风格和风尚。根据《清稗类钞》的记载,自清初顺治、康熙时起,妇女妆饰就以苏州为最时尚,“犹欧洲各国之巴黎也”。其盛况在《姑苏繁盛图》中可见一斑,画中有多家染坊,所绘的苏州服饰色彩丰富、非常时髦。

有形的丝穿越了无形的时空,漫长的岁月里,大运河将承载美好的绣品运往远方,船只如梭,织就了这座锦绣城池。

“水乡成一市,罗绮走中原。”走进古镇盛泽,运河水如金线,串起枕河民居、繁忙集市、古老拱桥,连成一条流动的江南风情画廊。2024年3月,在北京举行的2024秋冬中国国际时装周上,华服宋锦惊艳亮相,曾以“日出万绸、衣被天下”誉满于世的盛泽,依旧走在时尚前沿。水乡古镇,是江南的视觉符号;锦绣丝绸,是江南的切肤触感。

此心安处是吾乡

春天有三虾面,夏天有枫镇大肉面,秋天有秃黄油拌面,冬天有冻鸡面……烟火氤氲中的一碗头汤面,藏着苏州人对朝夕光阴的珍视。

流连于亭台轩榭间,触摸着花墙上斑驳的树影,夏日的姑苏城内,几大商区格外热闹。望亭、平江路、盘门……时常可见身着罗裙的少女结伴同游,一派明媚俏丽。沿街商铺热闹喧哗,消夏人潮络绎不绝。夜晚,华灯初上,拙政问雅、夜游虎丘开场,园林深处光影渐起;山塘街、十全街上的网红店铺人流涌动;文艺青年们躲进“江南小剧场”,看一场话剧、听一段昆曲……

把寻常过出诗意,是苏州;用奋斗成就不凡,也是苏州。

古城苏州,因运河而成为万商云集的天堂。时至今日,苏州大批的货运量依然靠水路来承担。大运河苏州城区段日均通过船舶1000艘次以上,2023年货物通过量超1.9亿吨。

2023年7月考察苏州时,习近平总书记道出他的苏州印象:“苏州在传统与现代的结合上做得很好,不仅有历史文化传承,而且有高科技创新和高质量发展,代表未来的发展方向。”

今天的苏州,既有自然之美、人文之美,也是经济重镇、产业高地。2023年,苏州全年实现地区生产总值24653.4亿元,按可比价格计算比上年增长4.6%;全市域、全领域推进数字人民币试点,累计交易金额超3万亿元,交易总量在全国各试点地区排名第一;新增科创板上市公司7家,年末共有55家,居全国第三。2024年上半年,苏州经济增速位居全国前列,“最强地级市”强势归来。

此心安处是吾乡。一个个梦想在这里生根、开花。随着国家新一代人工智能创新发展试验区、国家生物药技术创新中心、第三代半导体技术创新中心相继启动建设和苏州实验室(国家实验室)挂牌成立,越来越多的海内外人才成为苏州高质量发展的参与者、推动者、见证者,与这座千年古城共同演绎相互成就、双向奔赴的佳话。

亭台楼阁,烟雨杏花;小桥流水,枕河人家;画舫轻移,水映轻纱……一个个逐梦、筑梦、圆梦的拼图相连,就是一幅中国式现代化的动人图景。