2024-12-24 本刊综合报道

历史的纵深,造就了时代的气韵。走进“极目楚天—湖北古代文明”展览,标题“极目楚天”四字定格了灿烂辉煌的荆楚文化印象;展标中密集的线条让人联想到长江对湖北古代文明的滋养;弧形展线不仅实现了展陈空间利用的最大化,也营造了在时间的长河中流转的观展体验。

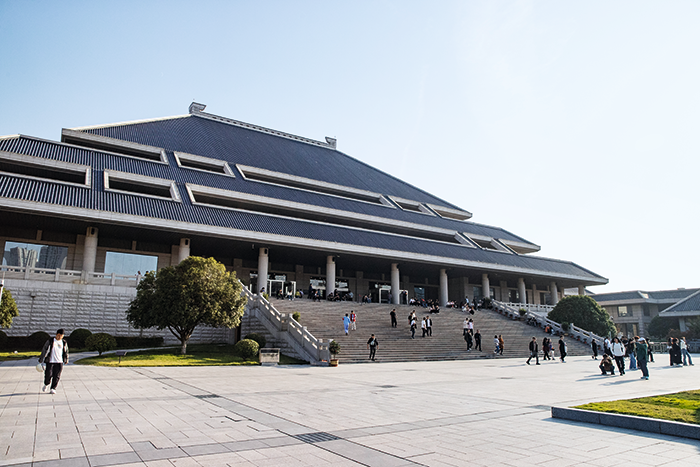

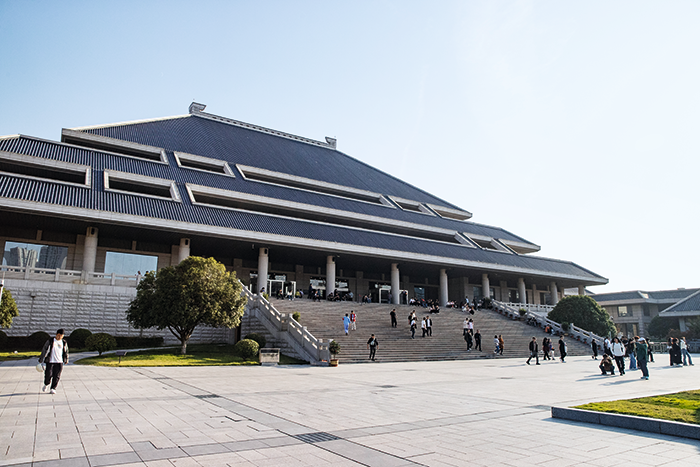

“湖北省博物馆是地志类博物馆,有责任、有义务全面反映湖北的历史文化。”湖北省博物馆陈列部主任曾攀说。提档升级的湖北省博物馆北馆的通史展恰恰体现了这种勾勒湖北璀璨历程的雄心。为了让观众更深入地了解湖北的历史文化和现代发展,策展团队将湖北通史展分为三部分:“极目楚天—湖北古代文明”“极目楚天—湖北近代风云”“极目楚天—湖北现当代英杰”,立足于馆藏文物,以不同的设计风格、叙事语言和逻辑全面展现湖北在不同历史时期的文化成就和重要作用。

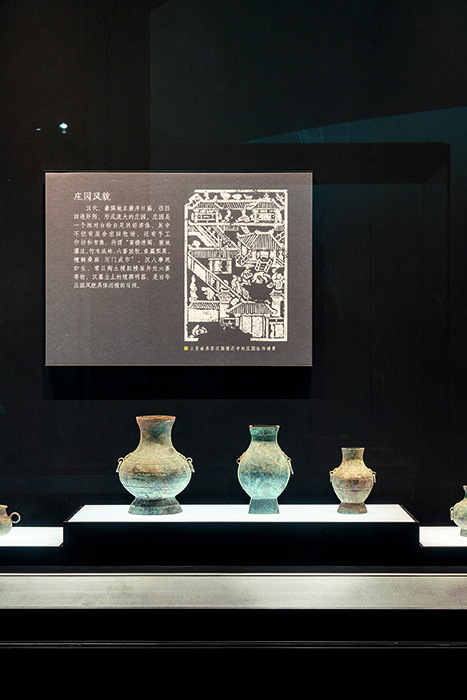

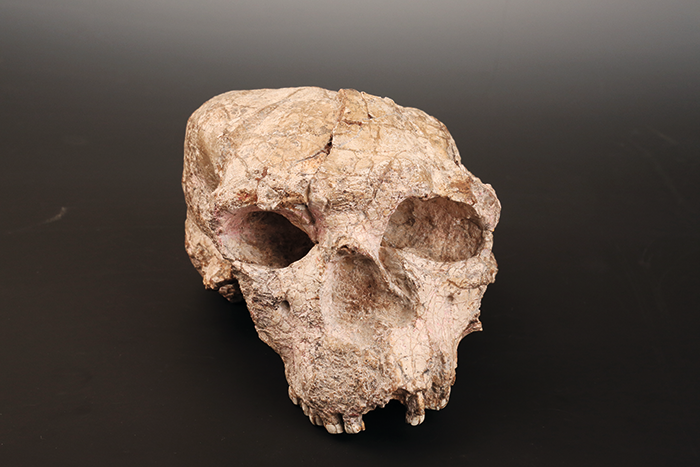

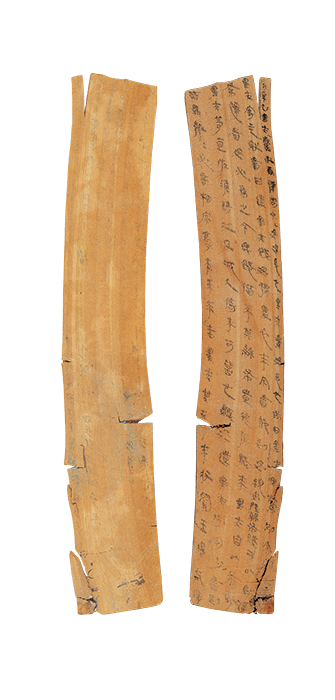

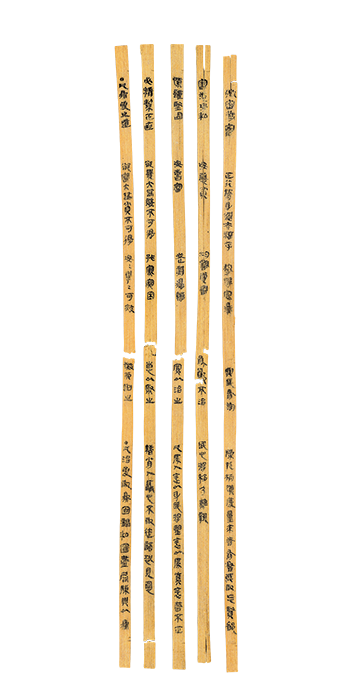

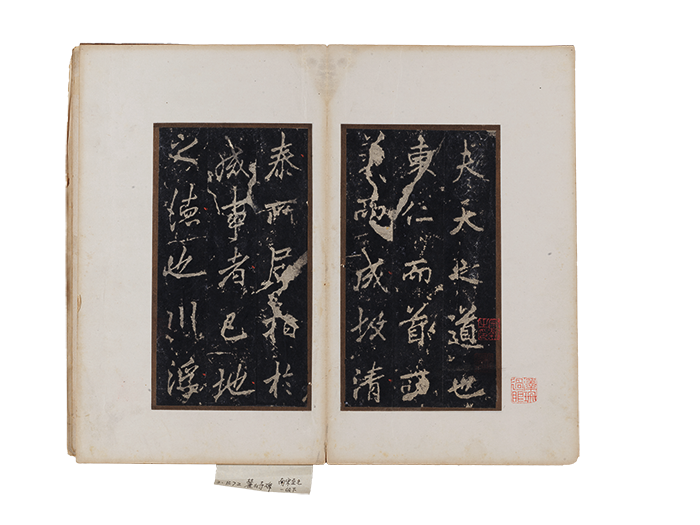

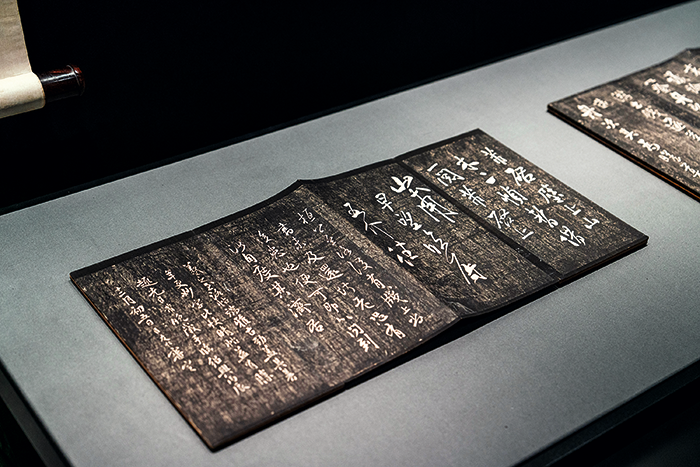

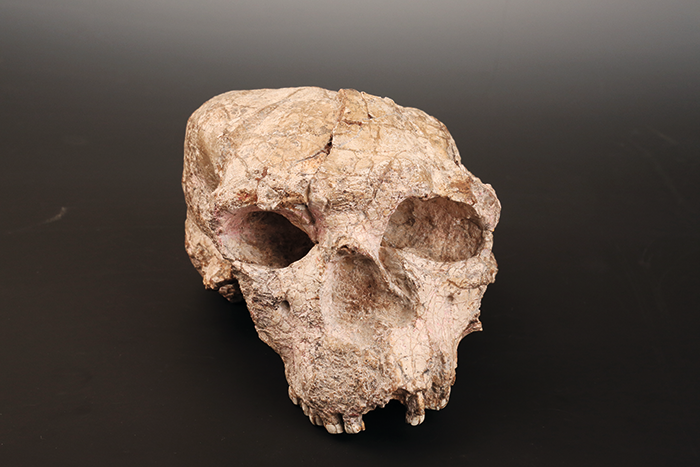

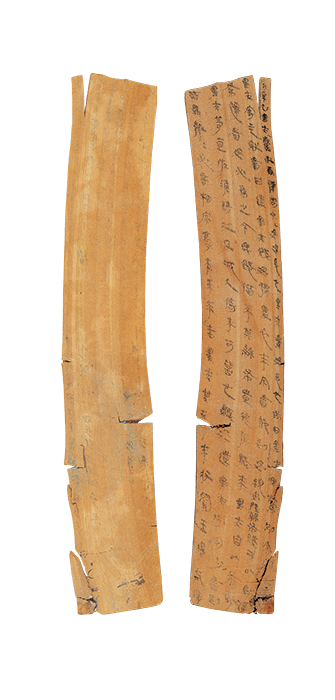

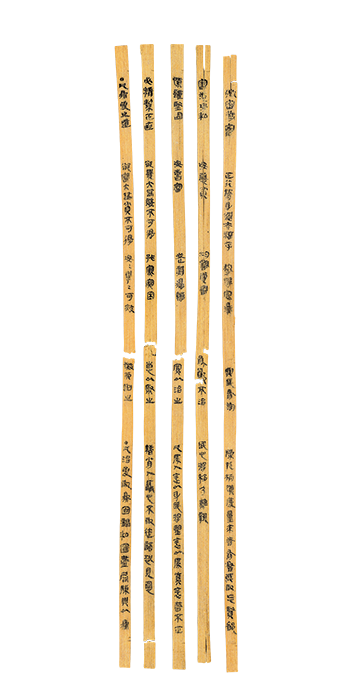

郧县人化石,实证了东方人类故乡历史的源远流长;新石器时代的石家河文化,代表了长江中游地区史前文明发展的最高水平;盘龙城古邑,见证了商代时期中华文明内部的碰撞与相互交融;勃发兴盛的楚文化,创造了璀璨夺目的精神物质成果;三国时期的动荡分合,上演了一出出流传千古的英雄传奇……在“极目楚天—湖北古代文明”展览中,史前到明清的珍贵文物,不仅展现了湖北地区古人的生活日常,也体现了湖北古代文明的辉煌成就。

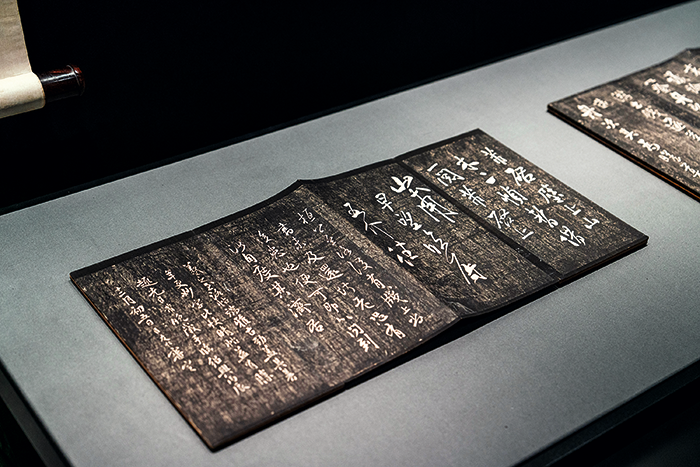

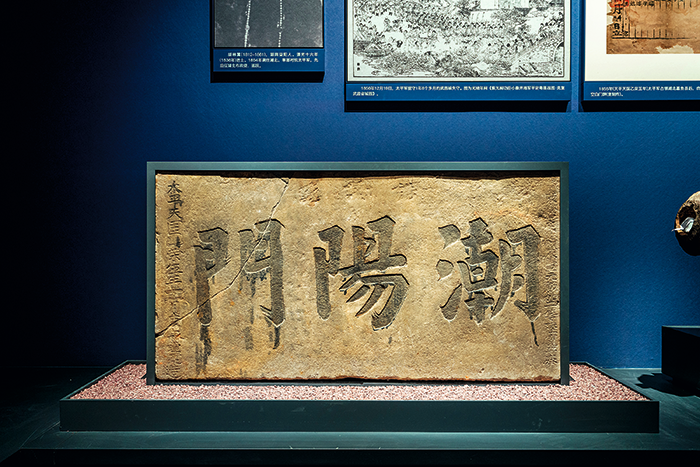

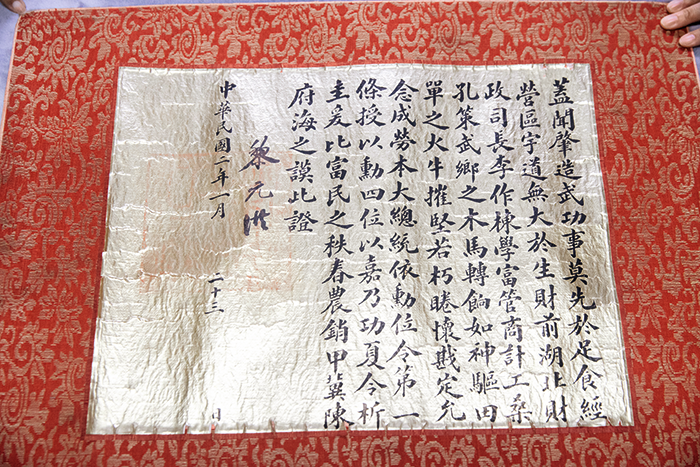

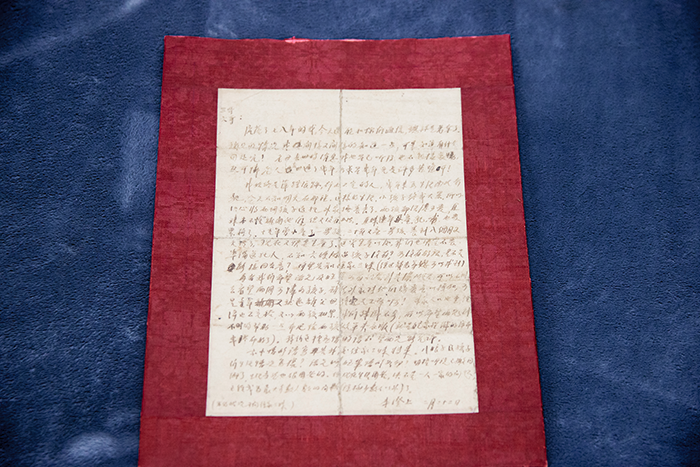

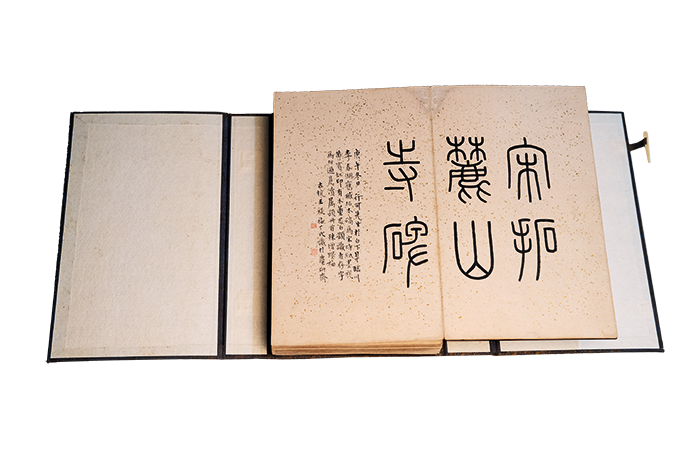

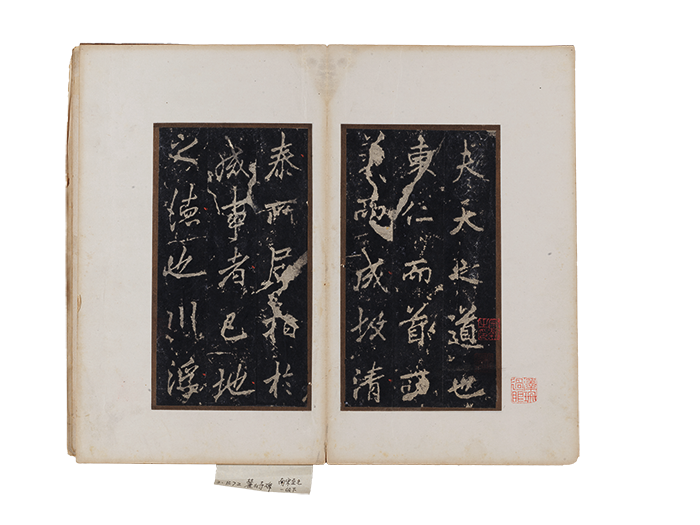

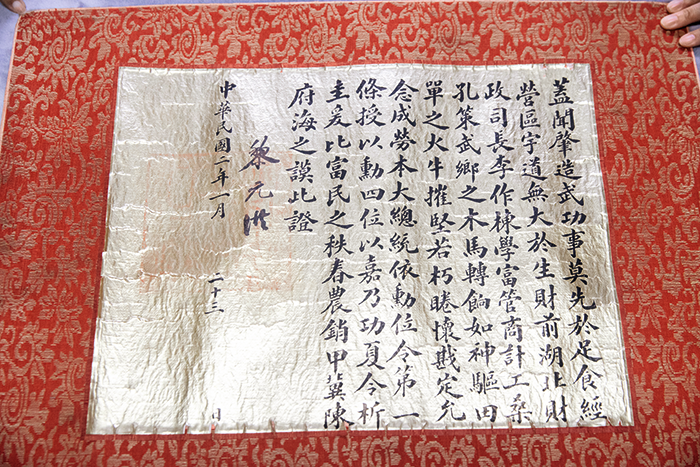

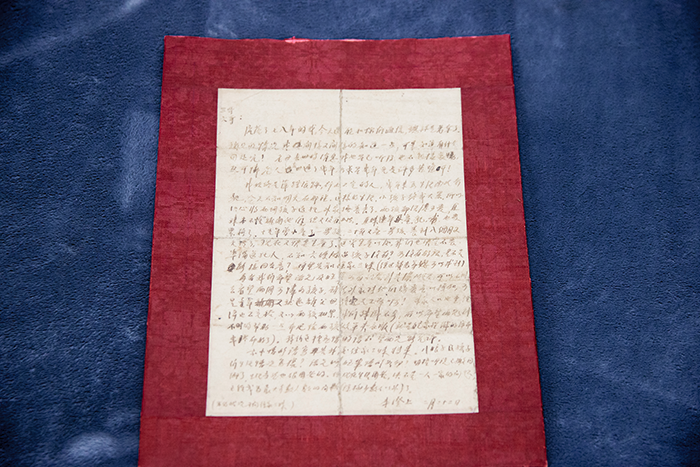

从1840年鸦片战争到1919年五四运动,湖北激流勇进。晚清汉口开埠,水陆航线联通世界,缔造了“楚中第一繁盛处”的传奇;武昌城头一声枪响,展现出敢为天下先的铁血英雄气;血脉觉醒,救亡图存,湖北步履不停,走上探寻中华民族伟大复兴之路。“极目楚天—湖北近代风云”展览通过丰富的手稿、字画、物品等,还原了那个波澜壮阔的时代,展现了湖北人民在近代历史中的英勇斗争和不懈探索。

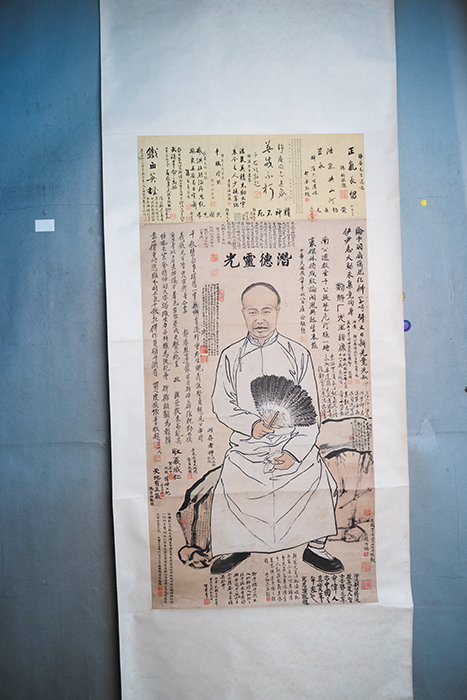

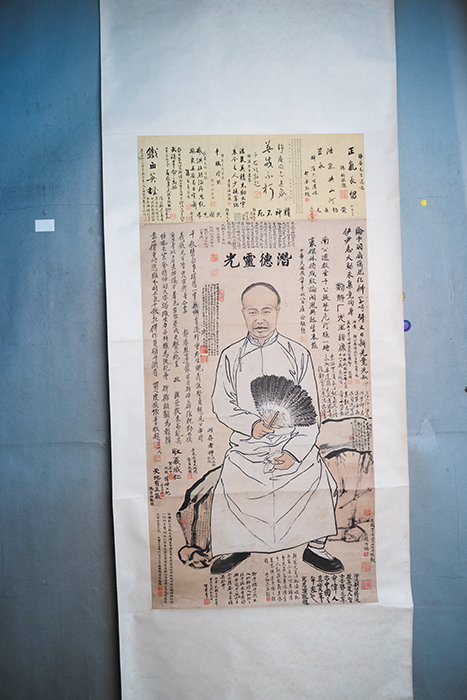

湖北自古以来人才荟萃,享有“惟楚有才”的美誉。新民主主义革命以来,荆山楚水更是英杰辈出。从国家领导人到革命先烈,从军旅名将到科技精英、学术大师、艺术泰斗,“极目楚天—湖北现当代英杰”展览结合艺术化场景设计、英杰文物展示等多种表现形式,向观众呈现了他们为理想与信仰播撒的热血与青春。

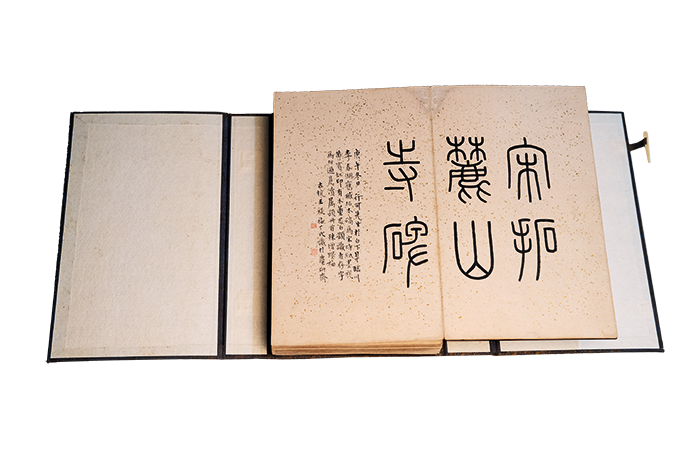

“通史展涵盖的范围广阔,不能只讲考古。而博物馆首先是一个文物收藏单位,展品是展览中最为重要的组成元素。”湖北省博物馆陈列部主任曾攀坦言,通史展的策划给湖北省博物馆带来了不小的挑战。“进行完整的通史叙事时,一些历史事件、重要的文化现象缺少文物与之对应是策展过程中最大的挑战。例如,古代的政治原因导致湖北地区缺少商晚期的文物;三国时期是湖北历史的亮点,但三国共历时60年,留下文物较少;宋代湖北地区的文化很重要,苏东坡在黄州(今湖北黄冈)写下《赤壁赋》,但手稿收藏在台北故宫博物院。”曾攀提到。

荆楚文化在中华文明发展史上地位举足轻重。为串联起荆楚大地波澜壮阔的历史,策展团队突破局限因素,充分利用图文板、多媒体、场景等展示手段,使其与展品共同构建起和城市、观众的持久关联。

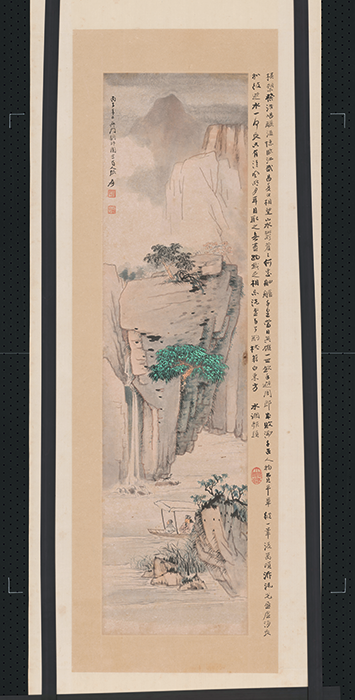

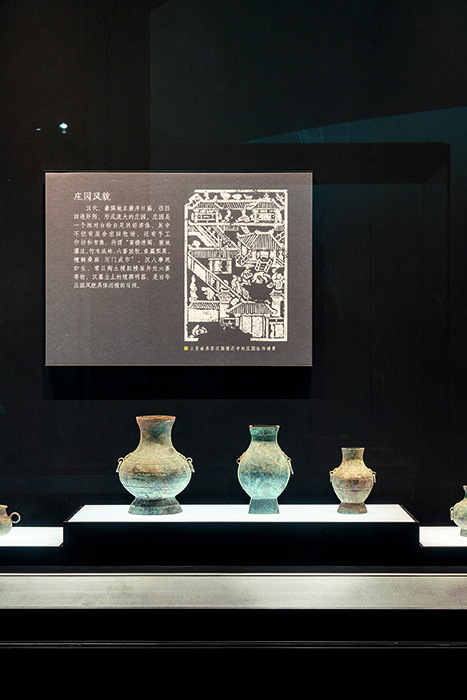

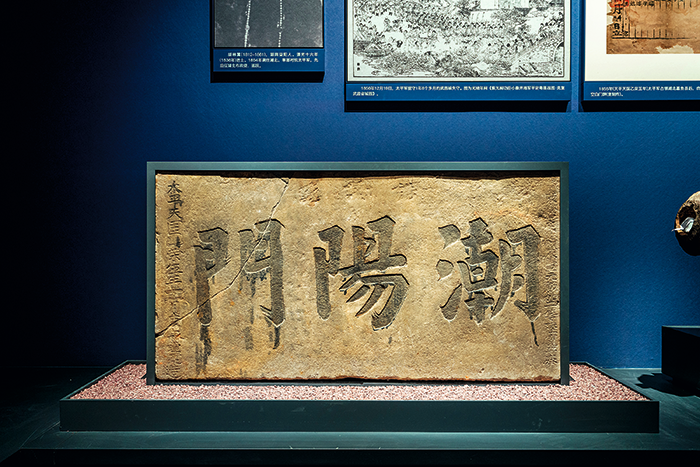

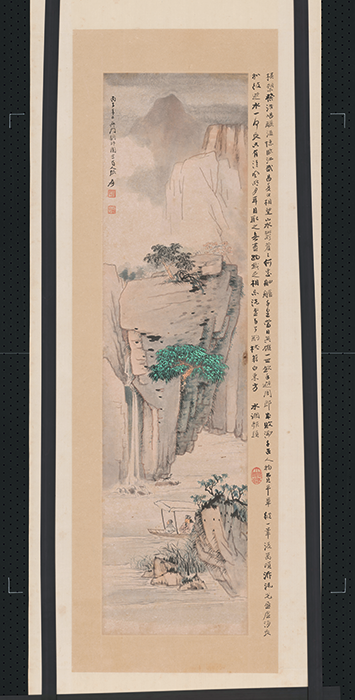

为了再现观众们印象里的三国,策展团队设计沉浸式场景,将隆中对、赤壁之战这两个深刻影响中国历史进程的事件融于场景之中,用影片勾勒出三国历史的轮廓,观众登上战船,以战士的视角参与赤壁之战;湖北经济文化的发展在唐宋时期攀上新的高峰,展览中,则以瓷器陈列贯穿始终,不拘泥于文物与版面的对应,利用中国艺术诗画一体的特点,让展墙变身山水画卷,将诗歌名篇、黄鹤楼影像等融于其中,让观众看到陆游入蜀途中的湖北,弥补文物不足的遗憾;元明清时期的湖北,市镇体系兴起,展览中通过实证与情景交融、展示与互动结合的手法,沉浸式地展示了湖北城市、码头繁荣的面貌。

极目楚天舒,在中华文明的历史长河中,荆楚文化以其特有的风貌,泽被后世;一馆通古今,古人神思巧技制造出来的种种物品,在时间的堆叠下长成智慧的符号。博物馆是历史的圣殿,遵循“彰显荆楚文化魅力、展示湖北文明发展历程、突出馆藏文物特点、体现最新学术研究成果”的理念,2024年12月,湖北省博物馆北馆重新开放,为观众提供了全面理解湖北的绝佳场所。走近这座历史的殿堂,走近“极目楚天”,立于历史的沃土上,寻根中华文明,也远眺美好未来。

上一页

下一页

2024-12-24 本刊综合报道

历史的纵深,造就了时代的气韵。走进“极目楚天—湖北古代文明”展览,标题“极目楚天”四字定格了灿烂辉煌的荆楚文化印象;展标中密集的线条让人联想到长江对湖北古代文明的滋养;弧形展线不仅实现了展陈空间利用的最大化,也营造了在时间的长河中流转的观展体验。

“湖北省博物馆是地志类博物馆,有责任、有义务全面反映湖北的历史文化。”湖北省博物馆陈列部主任曾攀说。提档升级的湖北省博物馆北馆的通史展恰恰体现了这种勾勒湖北璀璨历程的雄心。为了让观众更深入地了解湖北的历史文化和现代发展,策展团队将湖北通史展分为三部分:“极目楚天—湖北古代文明”“极目楚天—湖北近代风云”“极目楚天—湖北现当代英杰”,立足于馆藏文物,以不同的设计风格、叙事语言和逻辑全面展现湖北在不同历史时期的文化成就和重要作用。

郧县人化石,实证了东方人类故乡历史的源远流长;新石器时代的石家河文化,代表了长江中游地区史前文明发展的最高水平;盘龙城古邑,见证了商代时期中华文明内部的碰撞与相互交融;勃发兴盛的楚文化,创造了璀璨夺目的精神物质成果;三国时期的动荡分合,上演了一出出流传千古的英雄传奇……在“极目楚天—湖北古代文明”展览中,史前到明清的珍贵文物,不仅展现了湖北地区古人的生活日常,也体现了湖北古代文明的辉煌成就。

从1840年鸦片战争到1919年五四运动,湖北激流勇进。晚清汉口开埠,水陆航线联通世界,缔造了“楚中第一繁盛处”的传奇;武昌城头一声枪响,展现出敢为天下先的铁血英雄气;血脉觉醒,救亡图存,湖北步履不停,走上探寻中华民族伟大复兴之路。“极目楚天—湖北近代风云”展览通过丰富的手稿、字画、物品等,还原了那个波澜壮阔的时代,展现了湖北人民在近代历史中的英勇斗争和不懈探索。

湖北自古以来人才荟萃,享有“惟楚有才”的美誉。新民主主义革命以来,荆山楚水更是英杰辈出。从国家领导人到革命先烈,从军旅名将到科技精英、学术大师、艺术泰斗,“极目楚天—湖北现当代英杰”展览结合艺术化场景设计、英杰文物展示等多种表现形式,向观众呈现了他们为理想与信仰播撒的热血与青春。

“通史展涵盖的范围广阔,不能只讲考古。而博物馆首先是一个文物收藏单位,展品是展览中最为重要的组成元素。”湖北省博物馆陈列部主任曾攀坦言,通史展的策划给湖北省博物馆带来了不小的挑战。“进行完整的通史叙事时,一些历史事件、重要的文化现象缺少文物与之对应是策展过程中最大的挑战。例如,古代的政治原因导致湖北地区缺少商晚期的文物;三国时期是湖北历史的亮点,但三国共历时60年,留下文物较少;宋代湖北地区的文化很重要,苏东坡在黄州(今湖北黄冈)写下《赤壁赋》,但手稿收藏在台北故宫博物院。”曾攀提到。

荆楚文化在中华文明发展史上地位举足轻重。为串联起荆楚大地波澜壮阔的历史,策展团队突破局限因素,充分利用图文板、多媒体、场景等展示手段,使其与展品共同构建起和城市、观众的持久关联。

为了再现观众们印象里的三国,策展团队设计沉浸式场景,将隆中对、赤壁之战这两个深刻影响中国历史进程的事件融于场景之中,用影片勾勒出三国历史的轮廓,观众登上战船,以战士的视角参与赤壁之战;湖北经济文化的发展在唐宋时期攀上新的高峰,展览中,则以瓷器陈列贯穿始终,不拘泥于文物与版面的对应,利用中国艺术诗画一体的特点,让展墙变身山水画卷,将诗歌名篇、黄鹤楼影像等融于其中,让观众看到陆游入蜀途中的湖北,弥补文物不足的遗憾;元明清时期的湖北,市镇体系兴起,展览中通过实证与情景交融、展示与互动结合的手法,沉浸式地展示了湖北城市、码头繁荣的面貌。

极目楚天舒,在中华文明的历史长河中,荆楚文化以其特有的风貌,泽被后世;一馆通古今,古人神思巧技制造出来的种种物品,在时间的堆叠下长成智慧的符号。博物馆是历史的圣殿,遵循“彰显荆楚文化魅力、展示湖北文明发展历程、突出馆藏文物特点、体现最新学术研究成果”的理念,2024年12月,湖北省博物馆北馆重新开放,为观众提供了全面理解湖北的绝佳场所。走近这座历史的殿堂,走近“极目楚天”,立于历史的沃土上,寻根中华文明,也远眺美好未来。