2025-09-12 撰文 秦风 摄影 本刊记者 徐讯

金顶、红墙,坐落于拉萨的西藏博物馆的建筑外观承袭传统藏式建筑,木质装饰与彩绘沿用千年民族工艺,与高原地貌、经典建筑、城市民居相融合。

走过特色鲜明的藏式大门、通过安检,进入西藏博物馆大厅,36米高的金顶大厅通过1100块玻璃引入高原自然光,厅内灿烂明亮。

于1999年开馆的西藏博物馆是西藏自治区唯一一座国家一级博物馆、最大的现代化综合性博物馆。2022年,西藏博物馆改扩建完成,建筑面积近6.2万平方米,集典藏、展示、研究、教育、服务等功能于一体。馆藏文物6万余件(套),其中,珍贵文物达4万余件(套),包括考古出土文物、印章封诰、唐卡、古籍、造像、法器、瓷器、玉器、丝织品等18类,具有较高的历史、艺术和科学价值。

西藏博物馆目前设有基本陈列“雪域长歌—西藏历史文化展”“离太阳最近的人—西藏民俗文化展”,充分展示西藏地区历史发展进程与文化面貌。

血脉相连的见证

从一楼大厅,乘电梯上行,“雪域长歌—西藏历史文化展”映入眼帘。“这件由卡若先民制作的双体陶罐,是新石器时代西藏陶器的代表和点睛之作,也是藏博的镇馆之宝,已有4000多年的历史。”西藏博物馆的讲解员讲道。双体陶罐吸引了众多观众驻足观看。这件文物,形体似两只小兽相向而立,肩部有一对带孔钮,既巧妙地表现出动物的耳与尾,还具有穿系绳索而方便携带的实用功能,陶罐表面以刻划纹和朱墨两色彩绘为装饰。

“双体陶罐出土于西藏昌都卡若遗址,是西藏博物馆的重量级藏品,无论从器形、纹饰抑或工艺技术,这件双体陶罐都体现出与同时期出土陶器不同的特点。它不仅代表了当时卡若文化的最高制陶水平,也体现出卡若先民高超的器物造型能力,是新石器时代西藏陶器的代表和点睛之作。”西藏博物馆典藏研究部主任何晓东介绍道,这件双体陶罐在器型上与四川大渡河流域出土的双连罐高度相似,存在一定关联性。

“揭示西藏自古就是中国不可分割的一部分,展示西藏人民与内地各族人民交往交流交融历史,是展览的主旨之一。”何晓东说。

“雪域长歌—西藏历史文化展”分为“史前时期”“唐宋时期”“元明时期”“清代民国时期”“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”5个部分,展出近2000件(套)文物,涵盖政治、经济、文化、宗教等领域,集中展示西藏自治区考古发掘和学术研究成果,反映历代中央政府对西藏的有效治理,也是首个将西藏地方史与中国国家史进行全面贯通、系统穿插和无缝衔接的西藏通史陈列。

一箱箱茶叶摆放在摊位上,手推车上放满布匹、盐、药材等物品的商贩步履匆匆,穿着厚重皮衣的马贩在与茶商交谈……人来人往、熙熙攘攘的“茶马互市”复原场景让观众仿佛置身于热闹的集市。元明时期,中央政府大力推行“薄来厚往”“茶马互市”等政策,茶马贸易持续发展,交往交流更趋频繁,加强了中央政府对西藏地方的有效管辖,密切了西藏与祖国其他地区之间的人员往来与经济联系,推动了西藏社会的发展进步。

清代朵森格驻藏大臣衙门石狮是清政府有效治理西藏的历史见证。“狮子的造型明显是来自于内地的一种造型和文化特征。”何晓东讲道,“‘朵森格’是藏语,‘朵’是石头,‘森格’是狮子。今天,以朵森格命名的朵森格路仍在。”

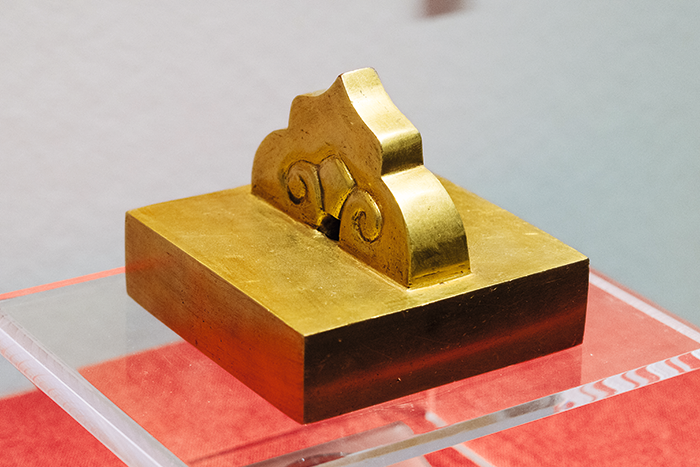

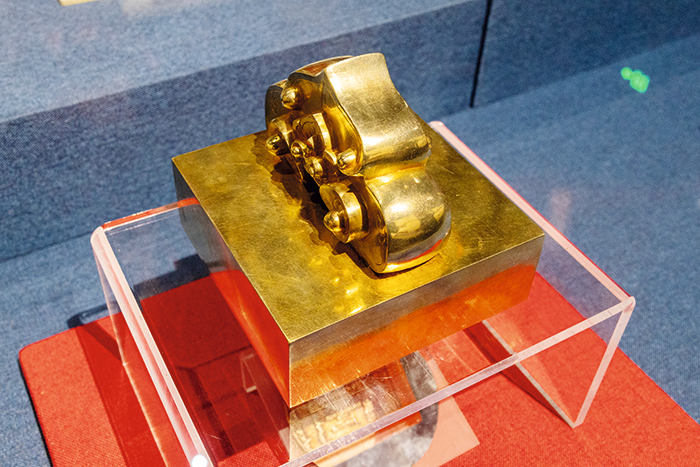

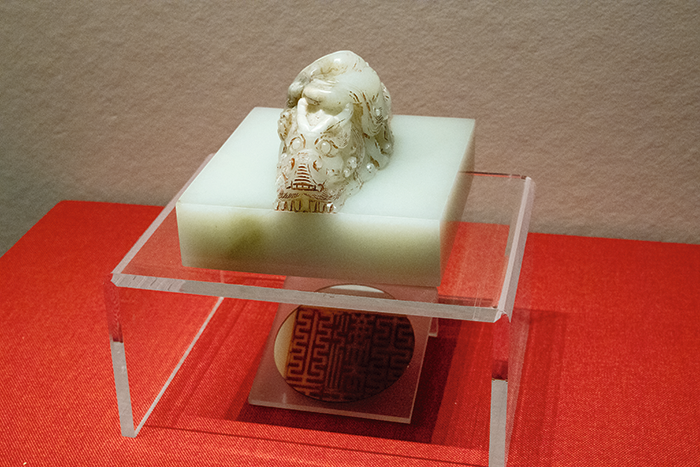

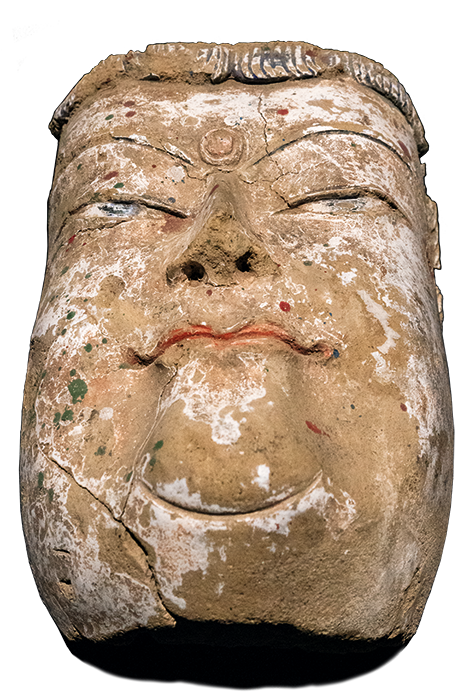

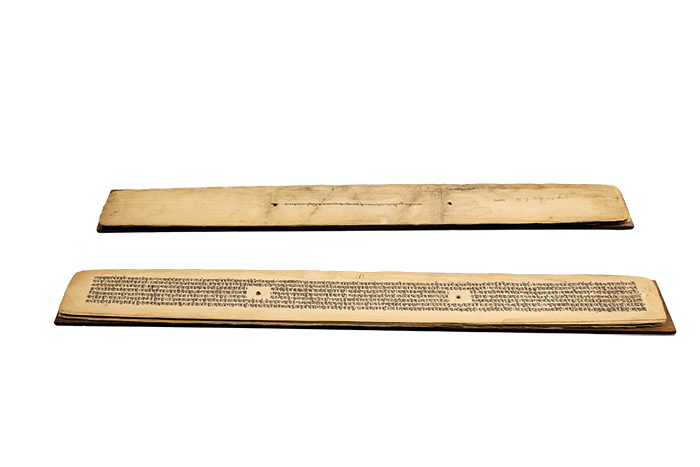

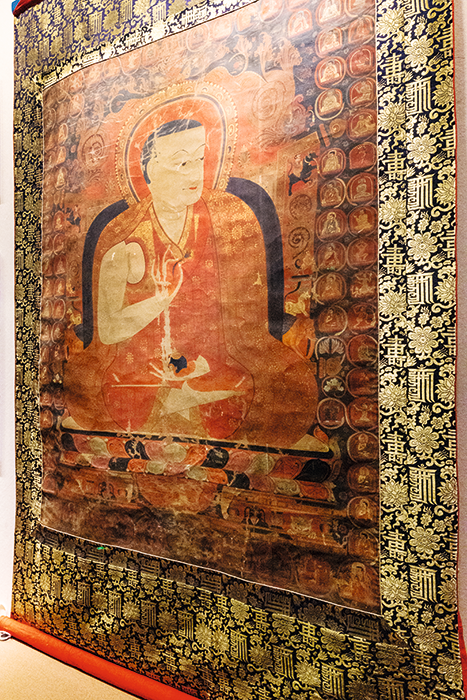

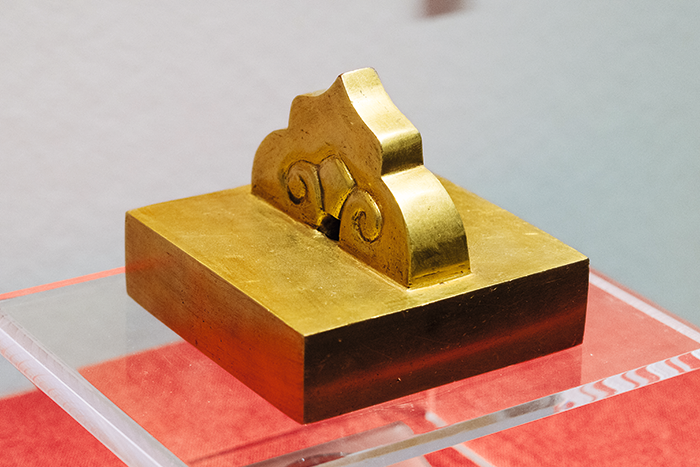

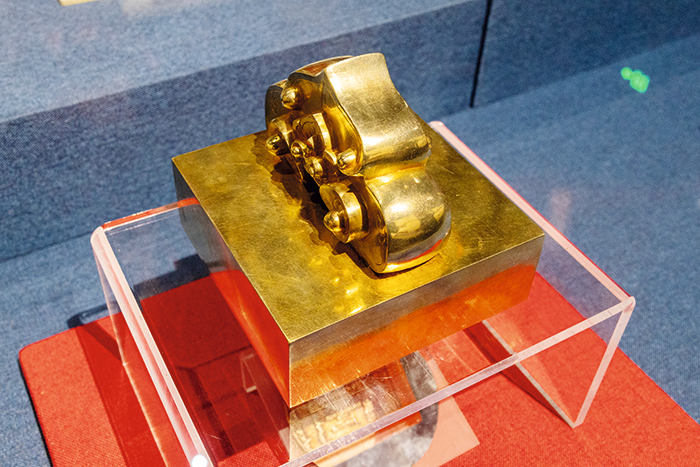

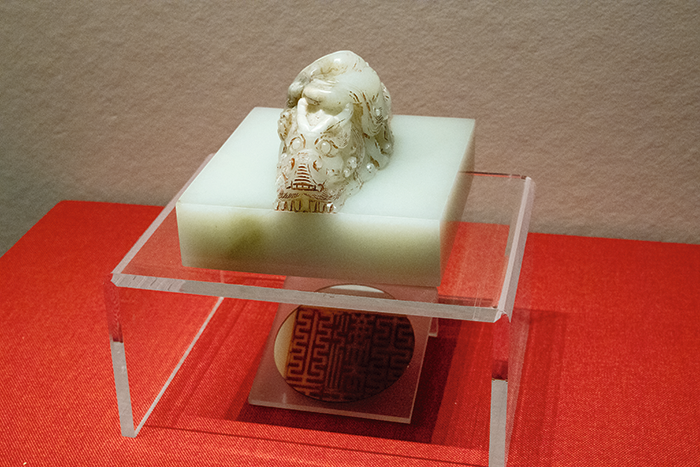

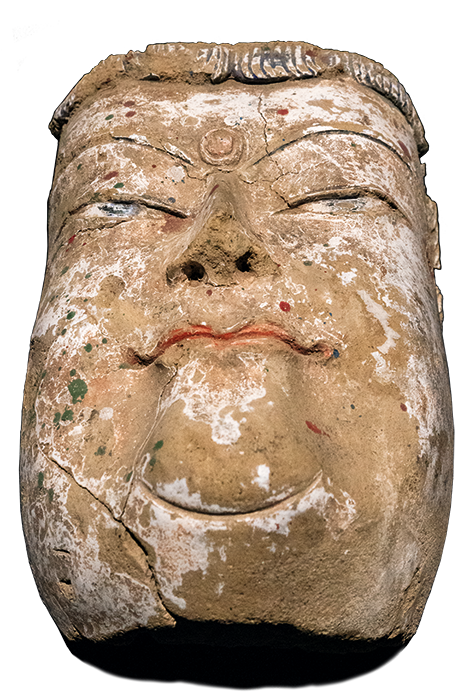

文物是中华文化源远流长、一脉相承的实物见证。唐代观音木俑、文成公主的“嫁妆”、明代青花缠枝莲纹执壶、清代堆绣唐卡、历代中央政府颁赐给西藏地方的印信、封诰……西藏博物馆的这些文物,无声诉说着西藏与祖国血脉相连、命运与共的历史,是西藏人民与全国各族人民一起开拓祖国辽阔的山河、共同缔造辉煌灿烂中华文明的历史见证,是中华各民族交往交流交融、共同团结进步、共同繁荣发展的历史印证。

科技赋能的沉浸之旅

自开馆以来,西藏博物馆展览主题不断丰富。就策展方式而言,引入了“主题式策展”“沉浸式策展”等多种模式。

在“雪域长歌—西藏历史文化展”展厅内,《普渡明太祖长卷图》横挂在墙上,页面如流水般徐徐滚动。西藏博物馆展览部副研究员程忠红介绍,因实物长49.68米,宽0.66米,若放在展柜中,观众很难目睹长卷的全部内容,采用高清数字长卷动态演示技术,可实现整幅画面匀速滚动播放。

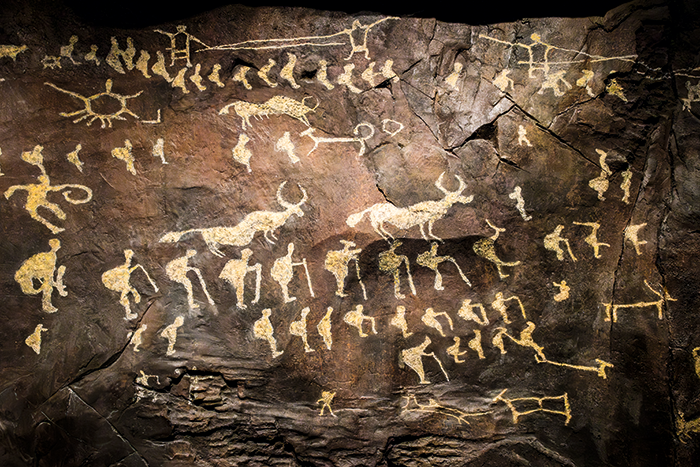

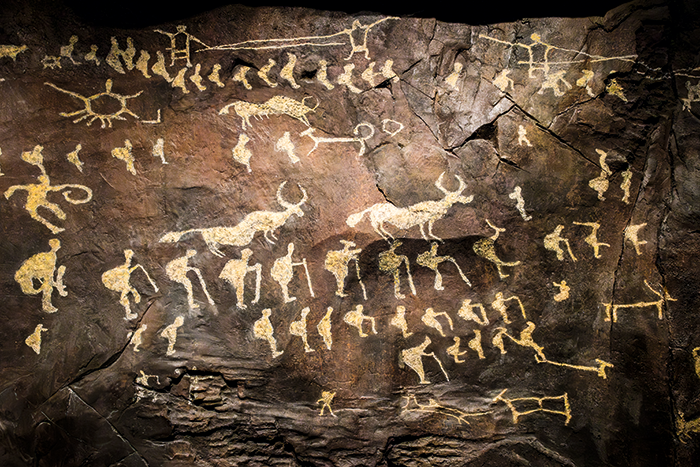

在展厅一角,观众只需触摸屏幕,即可“点亮”石壁上的岩画,欣赏这一古代藏族先民记录在石头上的象形史书;阿里地区曲踏墓地祭祀坑复原展示区,仿佛把历史带到了脚下,把观众带到了考古遗址现场……一件件展品、一个个复原场景让西藏的悠久历史和灿烂文化仿佛触手可及。

千百年来,勤劳、勇敢、富有智慧的藏族人民在天高地阔的世界屋脊上创造了灿烂的高原历史文明。美丽神奇的西藏是中华民族大家庭中不可分割的一员,藏族人民在长期的劳动和生活当中创造出的文化艺术独具特色、极具魅力,是中华民族文化艺术中的瑰宝和重要组成部分。

在西藏博物馆“离太阳最近的人—西藏民俗文化展”中,700余件展品生动地展示了西藏这片土地上的生活习俗、生产习俗、节庆文化和时代之光,从精美的木制茶碗到漂亮的绿松石配饰,游客不时驻足观看,领略西藏民俗文化的地域性、民族性、互融性和时代性,认识中华文化的丰富性与多样性。

“好的展览呈现是对学术成果的二次转换,转换成公众可看、可听、可感知的文化体验。”程忠红透露,为迎接西藏自治区成立60周年庆典所做的“祥开万象—故宫与西藏文物联展”,是故宫博物院文物首次落地西藏。

程忠红介绍,该展览汇聚了来自故宫博物院、西藏博物馆、布达拉宫、罗布林卡等4家文博单位95件(套)114件珍贵文物,“其中,国家一级及重点文物多达半数以上,有些文物属于首次展出。”

走进百姓的生活

博物馆是深刻把握中华文明的突出特性,深入挖掘各民族交往交流交融史实的重要公共服务场所。为让众多文物资源向社会开放,同时发挥西藏博物馆全国青少年教育基地的职能作用,西藏博物馆为西藏自治区中小学研学教育提供平台,建立了以5岁至13岁少年儿童为主要受众的儿童体验馆,围绕“爱同胞、爱家乡、爱祖国”,通过“拥抱自然”“祖国的花园”“传承文化”“对话历史”四大版块,设置丰富的多感官互动体验展项。

在馆内的文化休闲服务区,邮政服务点和文创体验馆成为游客的热门打卡地。在“藏博邮礼”区,孩子们忙着写明信片、盖印章,现场就可以投进邮筒,把西藏的故事分享给更多的人。在文创体验馆,独具特色的唐卡冰箱贴、藏式地毯鼠标垫、五鹿捧日香插、藏戏面具、文成公主入藏路线的书签等特色文创产品吸引着各地游客选购。“尤其是双体陶罐为原型的系列文创产品很受欢迎。”西藏博物馆的销售人员介绍,“因为双体陶罐的‘双生’概念被提炼为‘好事成双’,击中年轻人的社交需求。”

为给到访西藏博物馆的游客、市民及文博爱好者提供更优质的服务体验,西藏博物馆还设置了“切客慕”文博书苑、精品咖啡馆等一系列便民亲民服务设施。据西藏博物馆相关负责人介绍,通过优化服务品质、创新文化载体,已打造出兼具实用功能与文化特色的服务窗口,这不仅有效提升了游客的游览体验,更收获了广泛赞誉。

适逢西藏自治区成立60周年,西藏博物馆内游人如织,人们透过一件件珍贵文物,深刻感受西藏和祖国一脉相承的历史渊源,也将承载着文物故事、高原风情与人文温度的创意产品带回家,通过这些“会说话的文化符号”,读懂这片土地蕴含的智慧和温度。

上一页

下一页

2025-09-12 撰文 秦风 摄影 本刊记者 徐讯

金顶、红墙,坐落于拉萨的西藏博物馆的建筑外观承袭传统藏式建筑,木质装饰与彩绘沿用千年民族工艺,与高原地貌、经典建筑、城市民居相融合。

走过特色鲜明的藏式大门、通过安检,进入西藏博物馆大厅,36米高的金顶大厅通过1100块玻璃引入高原自然光,厅内灿烂明亮。

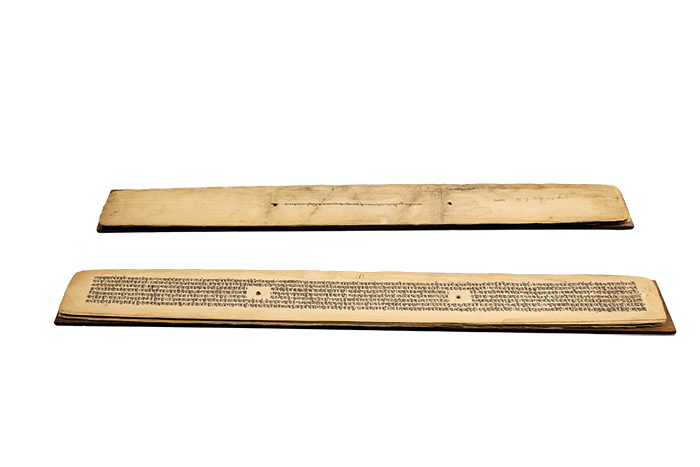

于1999年开馆的西藏博物馆是西藏自治区唯一一座国家一级博物馆、最大的现代化综合性博物馆。2022年,西藏博物馆改扩建完成,建筑面积近6.2万平方米,集典藏、展示、研究、教育、服务等功能于一体。馆藏文物6万余件(套),其中,珍贵文物达4万余件(套),包括考古出土文物、印章封诰、唐卡、古籍、造像、法器、瓷器、玉器、丝织品等18类,具有较高的历史、艺术和科学价值。

西藏博物馆目前设有基本陈列“雪域长歌—西藏历史文化展”“离太阳最近的人—西藏民俗文化展”,充分展示西藏地区历史发展进程与文化面貌。

血脉相连的见证

从一楼大厅,乘电梯上行,“雪域长歌—西藏历史文化展”映入眼帘。“这件由卡若先民制作的双体陶罐,是新石器时代西藏陶器的代表和点睛之作,也是藏博的镇馆之宝,已有4000多年的历史。”西藏博物馆的讲解员讲道。双体陶罐吸引了众多观众驻足观看。这件文物,形体似两只小兽相向而立,肩部有一对带孔钮,既巧妙地表现出动物的耳与尾,还具有穿系绳索而方便携带的实用功能,陶罐表面以刻划纹和朱墨两色彩绘为装饰。

“双体陶罐出土于西藏昌都卡若遗址,是西藏博物馆的重量级藏品,无论从器形、纹饰抑或工艺技术,这件双体陶罐都体现出与同时期出土陶器不同的特点。它不仅代表了当时卡若文化的最高制陶水平,也体现出卡若先民高超的器物造型能力,是新石器时代西藏陶器的代表和点睛之作。”西藏博物馆典藏研究部主任何晓东介绍道,这件双体陶罐在器型上与四川大渡河流域出土的双连罐高度相似,存在一定关联性。

“揭示西藏自古就是中国不可分割的一部分,展示西藏人民与内地各族人民交往交流交融历史,是展览的主旨之一。”何晓东说。

“雪域长歌—西藏历史文化展”分为“史前时期”“唐宋时期”“元明时期”“清代民国时期”“党的光辉照边疆 边疆人民心向党”5个部分,展出近2000件(套)文物,涵盖政治、经济、文化、宗教等领域,集中展示西藏自治区考古发掘和学术研究成果,反映历代中央政府对西藏的有效治理,也是首个将西藏地方史与中国国家史进行全面贯通、系统穿插和无缝衔接的西藏通史陈列。

一箱箱茶叶摆放在摊位上,手推车上放满布匹、盐、药材等物品的商贩步履匆匆,穿着厚重皮衣的马贩在与茶商交谈……人来人往、熙熙攘攘的“茶马互市”复原场景让观众仿佛置身于热闹的集市。元明时期,中央政府大力推行“薄来厚往”“茶马互市”等政策,茶马贸易持续发展,交往交流更趋频繁,加强了中央政府对西藏地方的有效管辖,密切了西藏与祖国其他地区之间的人员往来与经济联系,推动了西藏社会的发展进步。

清代朵森格驻藏大臣衙门石狮是清政府有效治理西藏的历史见证。“狮子的造型明显是来自于内地的一种造型和文化特征。”何晓东讲道,“‘朵森格’是藏语,‘朵’是石头,‘森格’是狮子。今天,以朵森格命名的朵森格路仍在。”

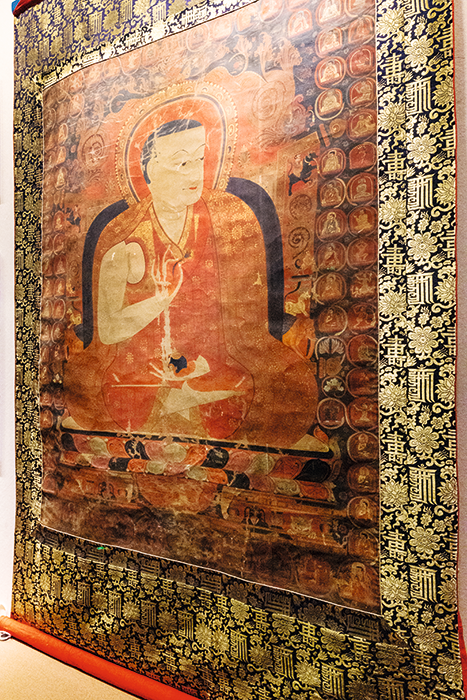

文物是中华文化源远流长、一脉相承的实物见证。唐代观音木俑、文成公主的“嫁妆”、明代青花缠枝莲纹执壶、清代堆绣唐卡、历代中央政府颁赐给西藏地方的印信、封诰……西藏博物馆的这些文物,无声诉说着西藏与祖国血脉相连、命运与共的历史,是西藏人民与全国各族人民一起开拓祖国辽阔的山河、共同缔造辉煌灿烂中华文明的历史见证,是中华各民族交往交流交融、共同团结进步、共同繁荣发展的历史印证。

科技赋能的沉浸之旅

自开馆以来,西藏博物馆展览主题不断丰富。就策展方式而言,引入了“主题式策展”“沉浸式策展”等多种模式。

在“雪域长歌—西藏历史文化展”展厅内,《普渡明太祖长卷图》横挂在墙上,页面如流水般徐徐滚动。西藏博物馆展览部副研究员程忠红介绍,因实物长49.68米,宽0.66米,若放在展柜中,观众很难目睹长卷的全部内容,采用高清数字长卷动态演示技术,可实现整幅画面匀速滚动播放。

在展厅一角,观众只需触摸屏幕,即可“点亮”石壁上的岩画,欣赏这一古代藏族先民记录在石头上的象形史书;阿里地区曲踏墓地祭祀坑复原展示区,仿佛把历史带到了脚下,把观众带到了考古遗址现场……一件件展品、一个个复原场景让西藏的悠久历史和灿烂文化仿佛触手可及。

千百年来,勤劳、勇敢、富有智慧的藏族人民在天高地阔的世界屋脊上创造了灿烂的高原历史文明。美丽神奇的西藏是中华民族大家庭中不可分割的一员,藏族人民在长期的劳动和生活当中创造出的文化艺术独具特色、极具魅力,是中华民族文化艺术中的瑰宝和重要组成部分。

在西藏博物馆“离太阳最近的人—西藏民俗文化展”中,700余件展品生动地展示了西藏这片土地上的生活习俗、生产习俗、节庆文化和时代之光,从精美的木制茶碗到漂亮的绿松石配饰,游客不时驻足观看,领略西藏民俗文化的地域性、民族性、互融性和时代性,认识中华文化的丰富性与多样性。

“好的展览呈现是对学术成果的二次转换,转换成公众可看、可听、可感知的文化体验。”程忠红透露,为迎接西藏自治区成立60周年庆典所做的“祥开万象—故宫与西藏文物联展”,是故宫博物院文物首次落地西藏。

程忠红介绍,该展览汇聚了来自故宫博物院、西藏博物馆、布达拉宫、罗布林卡等4家文博单位95件(套)114件珍贵文物,“其中,国家一级及重点文物多达半数以上,有些文物属于首次展出。”

走进百姓的生活

博物馆是深刻把握中华文明的突出特性,深入挖掘各民族交往交流交融史实的重要公共服务场所。为让众多文物资源向社会开放,同时发挥西藏博物馆全国青少年教育基地的职能作用,西藏博物馆为西藏自治区中小学研学教育提供平台,建立了以5岁至13岁少年儿童为主要受众的儿童体验馆,围绕“爱同胞、爱家乡、爱祖国”,通过“拥抱自然”“祖国的花园”“传承文化”“对话历史”四大版块,设置丰富的多感官互动体验展项。

在馆内的文化休闲服务区,邮政服务点和文创体验馆成为游客的热门打卡地。在“藏博邮礼”区,孩子们忙着写明信片、盖印章,现场就可以投进邮筒,把西藏的故事分享给更多的人。在文创体验馆,独具特色的唐卡冰箱贴、藏式地毯鼠标垫、五鹿捧日香插、藏戏面具、文成公主入藏路线的书签等特色文创产品吸引着各地游客选购。“尤其是双体陶罐为原型的系列文创产品很受欢迎。”西藏博物馆的销售人员介绍,“因为双体陶罐的‘双生’概念被提炼为‘好事成双’,击中年轻人的社交需求。”

为给到访西藏博物馆的游客、市民及文博爱好者提供更优质的服务体验,西藏博物馆还设置了“切客慕”文博书苑、精品咖啡馆等一系列便民亲民服务设施。据西藏博物馆相关负责人介绍,通过优化服务品质、创新文化载体,已打造出兼具实用功能与文化特色的服务窗口,这不仅有效提升了游客的游览体验,更收获了广泛赞誉。

适逢西藏自治区成立60周年,西藏博物馆内游人如织,人们透过一件件珍贵文物,深刻感受西藏和祖国一脉相承的历史渊源,也将承载着文物故事、高原风情与人文温度的创意产品带回家,通过这些“会说话的文化符号”,读懂这片土地蕴含的智慧和温度。