2017-10-16 本刊综合报道

他将一个朴素的想法变成了国之重器。在我们仰望星空的时候,应该记住曾经的领路人。

————————————————————————

最懂“天眼”的人,走了。

2017年9月25日,是“天眼”落成启用一周年。可在这10天前,南仁东却永远地离开了。北京时间9月15日23点23分,中国著名天文学家、国家重大科技基础设施建设项目——500米口径球面射电望远镜工程总工程师兼首席科学家南仁东因病逝世,享年72岁。

500米口径球面射电望远镜,又称中国“天眼”,位于贵州省平塘县克度镇绿水村然路组的大窝凼(dàng),它还有另外一个名字—FAST(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope)。FAST具有中国独立自主知识产权,是世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。它可以帮助人类获得观测脉冲星、中性氢、黑洞等宇宙形成时期的信息,捕捉外星生命的信号,还将为世界天文学新发现提供重要机遇。

“天眼”的背后,是南仁东24载、8000多个日夜的“张罗”。

“咱们也建一个吧”

1993年,国际无线电科学联盟大会在日本东京召开。会上,科学家提出希望在全球电波环境继续恶化前,建造新一代射电望远镜,接收更多来自外太空的讯息。南仁东跟同事说:“咱们也建一个吧。”

上世纪90年代初,中国最大的射电望远镜口径不到30米。几个重大的全球望远镜计划都不带中国人参与。所以,关于这个提议,没有多少人看好。

建在哪儿?怎么建?能不能建?都是未知数。

南仁东骨子里不服输。中国为什么不能?

此后的24年,南仁东心无旁骛:选址、立项、可行性研究及初步设计、主编科学目标、指导各项关键技术的研究及其模型试验……

“这20多年,南老师没干别的。”南仁东的学生甘恒谦说。

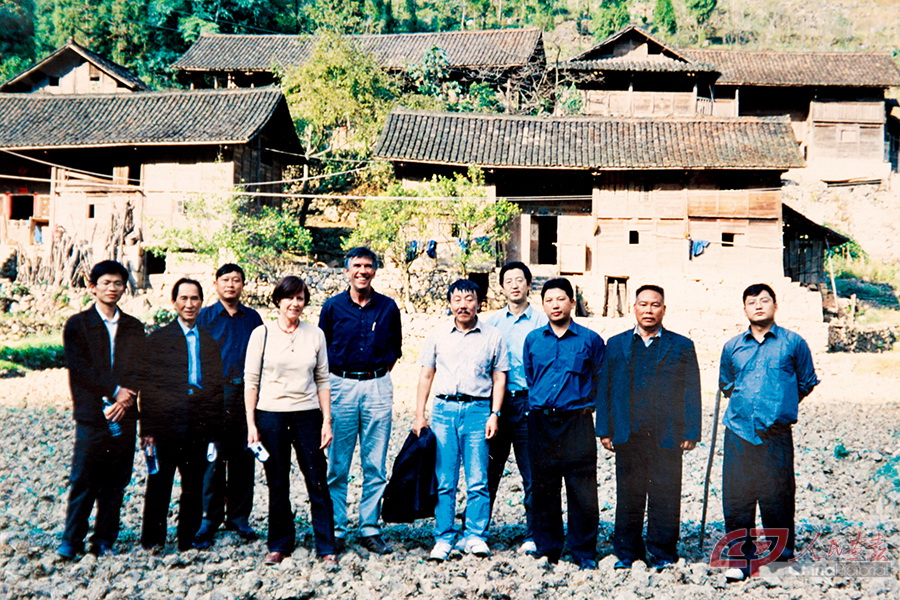

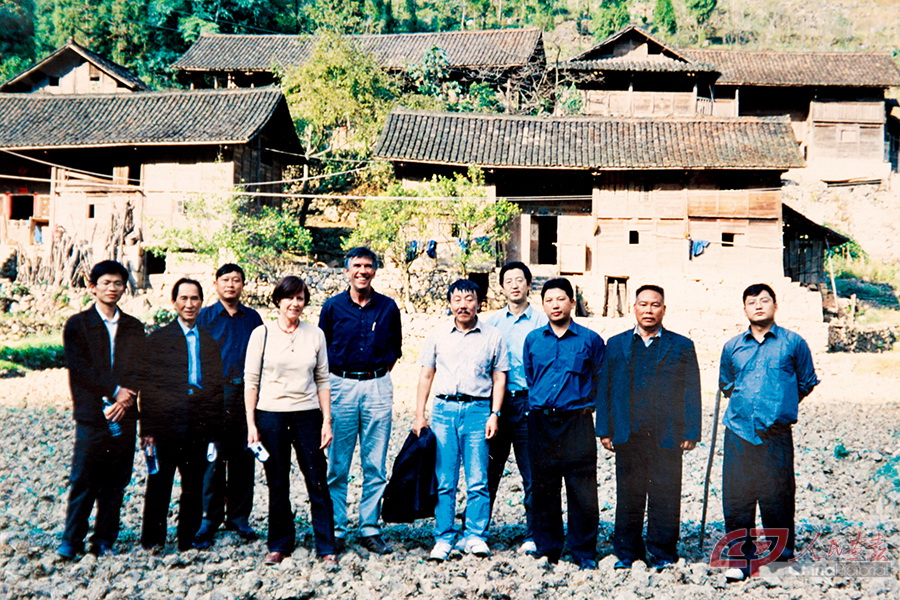

贵州喀斯特地貌中的坑洼,是FAST天然的选址候选目标。为给FAST选个好台址,南仁东拿上行李便跳上了从北京到贵州的火车。1994年到2005年的10多年间,这位“勘探者”走过了贵州的一座又一座大山。他带着300多幅卫星遥感图,奔走在荒山野岭、大山深处,踏勘上百个窝凼,对比了1000多个洼地。

贵州省黔南布依族苗族自治州天文局局长张智勇在1994年工程选址时结识了南仁东。据他回忆,现场考察时,在没有路的地方,南仁东就拄着拐杖跟大家一起爬,“一身简朴的工作服,没有一点架子。”

南仁东最终相中了最圆的那个大坑—贵州平塘县的大窝凼。之后,他正式提出利用喀斯特地形建造大型射电望远镜的设想。

工程立项之前,南仁东经常需要在短时间内撰写几千字的项目介绍。在办公室工作到凌晨是经常的事,因为每一句他都要与同事细细斟酌。他怕,怕有任何疏漏,因为一旦疏漏就可能会对FAST立项带来不可逆转的负面影响。

南仁东的助理姜鹏说:“自从认识他以来,没见过他为任何事情低过头。但他却说,他低过头,就是为了FAST立项”。

2006年,立项建议书最终提交。通过最后的国际评审时,专家委员会主席冲上前紧紧握住南仁东的手:“You did it(你做成了)!”

2007年,FAST正式立项,成为中国“十一五”重大科学工程。

“多”有研究

FAST是一个涉及领域极其宽泛的大科学工程,从天文学、力学、机械工程、结构工程,到电子学、测量与控制、岩土……

在FAST项目里,有人不懂天文,有人不懂力学,有人不懂无线电,但姜鹏说:“偏偏南老师几乎都懂。”

南仁东曾在吉林通化无线电厂工作过一段时间。那时候,他学会了冲压、钣金、热处理、电镀、土建、水利等技术与知识,甚至还带领工厂的技术员与吉林大学合作,生产出了中国第一代电子计算器。

很多人说他是“天才”。但在一次跟FAST工程副经理张蜀新的聊天中,他说:“你以为我是天生什么都懂吗?其实我每天都在学。”

审核危岩和崩塌体治理、支护方案时,南仁东还不懂岩土工程,他用了1个月时间认真学习与研究相关知识,之后对每一张图纸都仔细审核、反复计算。2013年12月,他拿着样冲、锤子,讲解提高预埋螺栓定位精度、准确标记预埋螺栓端面中心的方法,他的钳工操作动作被FAST工程馈源支撑系统高级工程师杨清阁评价为“规范而专业”。

南仁东学识渊博是出了名的。他曾经标出了水窖设计图纸上的错误,并打回了施工方的方案,让施工方惊讶:这个搞天文的科学家怎么还懂土建?他还曾在一次人才招聘中,先后用俄语与日语提问,让对方目瞪口呆。熟悉南仁东的人都知道,他对绘画诗书、服饰美学等都颇有研究。张蜀新说:“老爷子的审美很好,你看FAST多漂亮。”

学生岳友岭曾见过南仁东50×60厘米的设计图,“能看出来是专业水准”。“南老师在美学层面造诣比较深,我们FAST的徽标,是南老师自己设计的,南老师的幻灯片配色,也都是自己调出来的。”岳友岭说。

壮年干到暮年 青丝熬成白发

将FAST扛到肩膀上后,南仁东变得越发忙碌,而且一忙就是20多年。

他说话越来越开门见山—他要为建设FAST积攒时间。平时没事找他“唠嗑”,恕他不奉陪。这一切的一切,源自他作为一名科技工作人员严谨的态度和对于祖国的热爱。“别人都有自己的大设备,我们中国没有,我挺想试一试。”南仁东生前接受采访时说。

有那么几年,为FAST筹集项目经费,南仁东见缝插针地“推销”自己的FAST项目。“我开始拍全世界的马屁,让全世界来支持我们。”他曾这样自我调侃。

大窝凼附近所有的山头,都留下过南仁东的足迹。以前哪里有水井、哪里种着什么树,凼底住着哪几户人家,他都清楚地记得。他带着印有自己名字的蓝色头盔穿梭于项目工地,周围的村民都认识他。

“FAST立项后,南仁东多次和我提到自己肩上担子的重量,说不敢有半点疏忽。”南仁东的老同学、FAST工程顾问、高级工程师斯可克回忆道。所以,即使到了古稀之年,南仁东依然会为了一个地铆项目的误差,放下筷子就往工地跑,生怕技术人员的测量出现问题。

虽然身为项目总工程师兼首席科学家,但是在施工现场,南仁东经常亲力亲为,能上钢架去拧螺丝,能拿扁铲去削平钢材,能在高空梁上打孔套丝,也能看示波器调整设备。南仁东说:“我不是一个战略大师,我是一个战术型的老工人。”

2016年9月,“天眼”竣工。竣工仪式上,一段宣传片回顾了“天眼”的从无到有,也见证了南仁东的青丝熬成白发。学生岳友岭在视频中看到了南仁东20多年前的照片,他感慨道:“南老师拄着竹竿,爬山越岭为‘天眼’选址时,头发和胡子还是黑的。”

两年前,南仁东因肺癌动了第一次手术。之后,他住到郊外静养身体。他的学生、国家天文台研究员苏彦前来探望时,对老师说,他终于可以过几天清闲日子了。南仁东没有接话。过了好一会,他说:“像坐牢一样。”

南仁东总是说,人是要做一点事情的。但他不是院士,也没获过大奖。他淡泊名利,因为他的梦想并不是自己的功成名就,而是,FAST。

上一页

下一页

2017-10-16 本刊综合报道

他将一个朴素的想法变成了国之重器。在我们仰望星空的时候,应该记住曾经的领路人。

————————————————————————

最懂“天眼”的人,走了。

2017年9月25日,是“天眼”落成启用一周年。可在这10天前,南仁东却永远地离开了。北京时间9月15日23点23分,中国著名天文学家、国家重大科技基础设施建设项目——500米口径球面射电望远镜工程总工程师兼首席科学家南仁东因病逝世,享年72岁。

500米口径球面射电望远镜,又称中国“天眼”,位于贵州省平塘县克度镇绿水村然路组的大窝凼(dàng),它还有另外一个名字—FAST(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope)。FAST具有中国独立自主知识产权,是世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。它可以帮助人类获得观测脉冲星、中性氢、黑洞等宇宙形成时期的信息,捕捉外星生命的信号,还将为世界天文学新发现提供重要机遇。

“天眼”的背后,是南仁东24载、8000多个日夜的“张罗”。

“咱们也建一个吧”

1993年,国际无线电科学联盟大会在日本东京召开。会上,科学家提出希望在全球电波环境继续恶化前,建造新一代射电望远镜,接收更多来自外太空的讯息。南仁东跟同事说:“咱们也建一个吧。”

上世纪90年代初,中国最大的射电望远镜口径不到30米。几个重大的全球望远镜计划都不带中国人参与。所以,关于这个提议,没有多少人看好。

建在哪儿?怎么建?能不能建?都是未知数。

南仁东骨子里不服输。中国为什么不能?

此后的24年,南仁东心无旁骛:选址、立项、可行性研究及初步设计、主编科学目标、指导各项关键技术的研究及其模型试验……

“这20多年,南老师没干别的。”南仁东的学生甘恒谦说。

贵州喀斯特地貌中的坑洼,是FAST天然的选址候选目标。为给FAST选个好台址,南仁东拿上行李便跳上了从北京到贵州的火车。1994年到2005年的10多年间,这位“勘探者”走过了贵州的一座又一座大山。他带着300多幅卫星遥感图,奔走在荒山野岭、大山深处,踏勘上百个窝凼,对比了1000多个洼地。

贵州省黔南布依族苗族自治州天文局局长张智勇在1994年工程选址时结识了南仁东。据他回忆,现场考察时,在没有路的地方,南仁东就拄着拐杖跟大家一起爬,“一身简朴的工作服,没有一点架子。”

南仁东最终相中了最圆的那个大坑—贵州平塘县的大窝凼。之后,他正式提出利用喀斯特地形建造大型射电望远镜的设想。

工程立项之前,南仁东经常需要在短时间内撰写几千字的项目介绍。在办公室工作到凌晨是经常的事,因为每一句他都要与同事细细斟酌。他怕,怕有任何疏漏,因为一旦疏漏就可能会对FAST立项带来不可逆转的负面影响。

南仁东的助理姜鹏说:“自从认识他以来,没见过他为任何事情低过头。但他却说,他低过头,就是为了FAST立项”。

2006年,立项建议书最终提交。通过最后的国际评审时,专家委员会主席冲上前紧紧握住南仁东的手:“You did it(你做成了)!”

2007年,FAST正式立项,成为中国“十一五”重大科学工程。

“多”有研究

FAST是一个涉及领域极其宽泛的大科学工程,从天文学、力学、机械工程、结构工程,到电子学、测量与控制、岩土……

在FAST项目里,有人不懂天文,有人不懂力学,有人不懂无线电,但姜鹏说:“偏偏南老师几乎都懂。”

南仁东曾在吉林通化无线电厂工作过一段时间。那时候,他学会了冲压、钣金、热处理、电镀、土建、水利等技术与知识,甚至还带领工厂的技术员与吉林大学合作,生产出了中国第一代电子计算器。

很多人说他是“天才”。但在一次跟FAST工程副经理张蜀新的聊天中,他说:“你以为我是天生什么都懂吗?其实我每天都在学。”

审核危岩和崩塌体治理、支护方案时,南仁东还不懂岩土工程,他用了1个月时间认真学习与研究相关知识,之后对每一张图纸都仔细审核、反复计算。2013年12月,他拿着样冲、锤子,讲解提高预埋螺栓定位精度、准确标记预埋螺栓端面中心的方法,他的钳工操作动作被FAST工程馈源支撑系统高级工程师杨清阁评价为“规范而专业”。

南仁东学识渊博是出了名的。他曾经标出了水窖设计图纸上的错误,并打回了施工方的方案,让施工方惊讶:这个搞天文的科学家怎么还懂土建?他还曾在一次人才招聘中,先后用俄语与日语提问,让对方目瞪口呆。熟悉南仁东的人都知道,他对绘画诗书、服饰美学等都颇有研究。张蜀新说:“老爷子的审美很好,你看FAST多漂亮。”

学生岳友岭曾见过南仁东50×60厘米的设计图,“能看出来是专业水准”。“南老师在美学层面造诣比较深,我们FAST的徽标,是南老师自己设计的,南老师的幻灯片配色,也都是自己调出来的。”岳友岭说。

壮年干到暮年 青丝熬成白发

将FAST扛到肩膀上后,南仁东变得越发忙碌,而且一忙就是20多年。

他说话越来越开门见山—他要为建设FAST积攒时间。平时没事找他“唠嗑”,恕他不奉陪。这一切的一切,源自他作为一名科技工作人员严谨的态度和对于祖国的热爱。“别人都有自己的大设备,我们中国没有,我挺想试一试。”南仁东生前接受采访时说。

有那么几年,为FAST筹集项目经费,南仁东见缝插针地“推销”自己的FAST项目。“我开始拍全世界的马屁,让全世界来支持我们。”他曾这样自我调侃。

大窝凼附近所有的山头,都留下过南仁东的足迹。以前哪里有水井、哪里种着什么树,凼底住着哪几户人家,他都清楚地记得。他带着印有自己名字的蓝色头盔穿梭于项目工地,周围的村民都认识他。

“FAST立项后,南仁东多次和我提到自己肩上担子的重量,说不敢有半点疏忽。”南仁东的老同学、FAST工程顾问、高级工程师斯可克回忆道。所以,即使到了古稀之年,南仁东依然会为了一个地铆项目的误差,放下筷子就往工地跑,生怕技术人员的测量出现问题。

虽然身为项目总工程师兼首席科学家,但是在施工现场,南仁东经常亲力亲为,能上钢架去拧螺丝,能拿扁铲去削平钢材,能在高空梁上打孔套丝,也能看示波器调整设备。南仁东说:“我不是一个战略大师,我是一个战术型的老工人。”

2016年9月,“天眼”竣工。竣工仪式上,一段宣传片回顾了“天眼”的从无到有,也见证了南仁东的青丝熬成白发。学生岳友岭在视频中看到了南仁东20多年前的照片,他感慨道:“南老师拄着竹竿,爬山越岭为‘天眼’选址时,头发和胡子还是黑的。”

两年前,南仁东因肺癌动了第一次手术。之后,他住到郊外静养身体。他的学生、国家天文台研究员苏彦前来探望时,对老师说,他终于可以过几天清闲日子了。南仁东没有接话。过了好一会,他说:“像坐牢一样。”

南仁东总是说,人是要做一点事情的。但他不是院士,也没获过大奖。他淡泊名利,因为他的梦想并不是自己的功成名就,而是,FAST。