2018-02-11 特约撰文 王众一

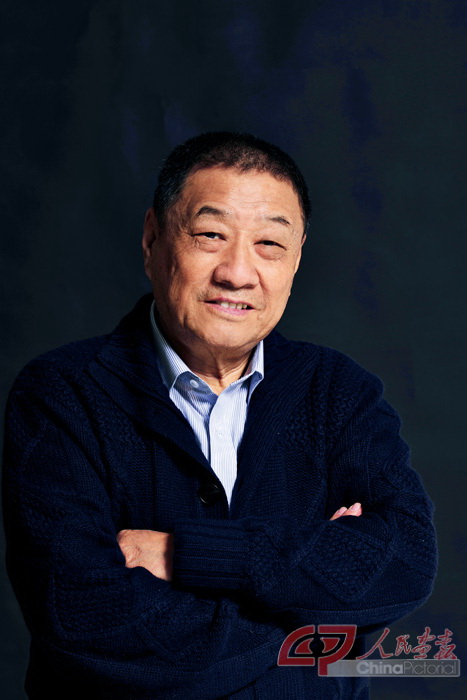

有一位电影导演,其艺术创作生命与中国的改革开放同步。他就是今年已经80岁高龄的中国第四代导演丁荫楠。

他不仅在改革开放的最初十年里拍摄了《春雨潇潇》《逆光》《孙中山》《电影人》等充满实验探索意义的前卫作品,更在从20世纪向21世纪过渡的十多年里拍摄了堪称中国人物传记电影丰碑的《周恩来》《相伴永远》《邓小平》。此后,他还拍摄了文化巨擘鲁迅、启功的同名传记片。

丁荫楠的人物传记片,在时间上涵盖了百年激荡的中国历史,以其诗化的电影结构和对中国伟大人物渗入灵魂的描写,为世界影坛中的中国传记电影留下了浓重的一笔,成为大时代中留住“人民的记忆”的重要的影像文本。特别是他的巅峰之作《周恩来》,使得中国具有了和《甘地传》《巴顿将军》《莫扎特》等比肩的传世之作。今天看来,该片仍不失为纪念周恩来诞辰120周年的最好作品。

激情年代的大胆尝试与突破

丁荫楠1938年出生于天津,幼年家族没落,没能好好上学,却自小喜欢看戏、看电影。他的母亲是天津女子师范的学生,曾是邓颖超的同学。出于孟母择邻的思想,她要让丁荫楠从小具有好的生活环境。

1956年,丁荫楠经亲戚介绍来到北京进入医院当化验员。这期间他接触了各种舞台剧,眼界为之大开,从此对舞台的迷恋一发而不可收。1961年,他同时接到解放军总政话剧团和北京电影学院的录取通知。一位前辈的点拨令他顿悟:“电影不也是戏吗?它可比戏剧还有戏呢!”这使他下决心跳下舞台,在电影天地里延续他的戏剧理想。就这样,他进入了北京电影学院。20世纪60年代的北京电影学院,给他影响最深的是爱森斯坦的《战舰波将金号》以及杜甫仁科的诗化电影。戏曲、戏剧与苏联诗化电影的熏陶为丁荫楠奠定了扎实的艺术创作基础。

1978年开始的改革开放,给了这一批在“文革”前接受教育的导演以相对自由地表现艺术才华的历史性机会。这群人后来被称为中国电影第四代导演。1979年,丁荫楠的第一部电影作品《春雨潇潇》问世。这部反映1976年“四五运动”的电影诗,让人们在同类题材的电影中初步领略了他在情感描写方面的才华。

确立他中国第四代导演地位的作品是1982年摄制完成的《逆光》。作品中随处可见他在表现形式方面的新尝试。造船厂滚滚人流的镜头呈现出的节奏感,流露他借助蒙太奇理论制造诗化气氛的意图。“《逆光》讲述的是上海棚户区的青年在改革开放初期,有人奋进、有人沉沦的平民爱情故事。其实那就是我自己经历、体验过的事儿。我是个棚户区长大的孩子,很自然地关注奋斗改变命运的话题。” 丁荫楠说。

彼时正是第四代导演群星璀璨的时候,丁荫楠的《逆光》、杨延晋的《小街》、张暖忻的《沙鸥》、黄健中的《如意》是20世纪80年代初期引领时代潮流的电影作品。

戏剧评论家靳飞说:“和后来的第五代相比,第四代导演做了很多非常前卫的尝试,却被遮盖住了。如果当时国际电影节的渠道畅通,这种反映草根市井生活的现实主义题材电影早在贾樟柯之前就会赢得国际声誉。”

1984年完成了改革开放题材电影《他在特区》的拍摄之后,丁荫楠开始有意识地向人物传记片转型。当时丁荫楠工作的珠江电影制片厂领导很有魄力,思想也很解放,鼓励他自由地按照自己的想象拍摄人物传记片《孙中山》。“前面几部电影已经知道怎么拍了,领导给了一个自由的创作条件,我十几年的积累就都酣畅淋漓地表现出来了。这部作品当年获得了8个单项奖、3个大奖。”

那一年“金鸡奖”评选时,不少评委感觉这是一部叙事奇特的电影。冲刺“金鸡奖”的竞争对手是第三代导演谢晋的《芙蓉镇》。在最后的投票中,《孙中山》的胜出给了丁荫楠很大的鼓励与启发。

《孙中山》全片中洋溢着诗化节奏与仪式感,以孙中山为中心,刻画了辛亥革命前后一批有血有肉的人物群像。片中黄埔士官生与广东商团军的战斗用了很写意的手法,没有战场搏杀,只有像京剧跑龙套一样奔跑的队伍,消失在滚滚硝烟中,靠京剧式的鼓点节奏,把战斗的气氛表达了出来,也把指挥战斗的蒋介石的内在气质烘托了出来。片中反面人物陈炯明被丁荫楠描写成了失意的英雄。“陈炯明被革职后的造型来自我对曾在吴佩孚手下做官的父亲的记忆。敞袍子、圆口鞋、八字胡,拿着雪茄的造型跟照片中我的父亲一模一样。一副‘大帅把我撤职了,我来跟大家道别’的感觉。”

北京大学教授高远东认为,中国史传传统从古至今未断。从《孙中山》开始,丁荫楠的人物传记片就有意识地将史传传统在电影中加以体现。

1989年,中国改革风高浪急。丁荫楠这一年拍摄的实验电影《电影人》,通过一个疲于奔命的导演在生存与创作双重困境中突围的努力,为那个时代的中国电影产业和第四代导演所共同面临的困惑和焦虑,勾勒了一幅全景素描。

如果说《逆光》表现了改革开放初期上海草根青年的奋斗与彷徨,《电影人》则反映了广州的电影人在改革深水区中的突围冲动和焦灼意识。这两部作品既反映了导演在电影语言表达方面探索的不断深入,也和当时的社会背景与社会意识的演变密切关联。《电影人》大胆的实验性,使它和《生者对死者的访问》《给咖啡加点糖》等当年的其他一些电影一样,被人们归类为改革开放以后的“后现代”电影。甚至有人评价说,这是中国的《八部半》。

从《周恩来》到《邓小平》

《周恩来》是丁荫楠1991年完成的人物传记片巅峰之作。

当年拍摄《孙中山》时丁荫楠的定位是“我心中的孙中山”,到了拍摄《周恩来》的时候,他把定位调整为“人民心中的周恩来”。丁荫楠意识到,这部影片必须与亿万人民对周恩来的印象和想象产生共鸣才能成功。于是他选择了“文革”十年这个历史上矛盾冲突最为复杂和尖锐的时期,立体地表现周恩来的人格与内心。因为有了这种直面历史的勇气和宽阔的视野,这部电影在特定的背景下烘托出了周恩来的人格魅力,在情感世界里引起了国人的共鸣。

在批斗大会上拍案而起保护陈毅的周恩来;在贺龙骨灰安放仪式上连鞠七躬,为未能保护好战友悲痛不已的周恩来;在延安和当地干部商定尽快改变老区贫困面貌动情干杯的周恩来;庆祝新中国成立25周年招待会抱病来到人民大会堂致辞的周恩来……一个个高潮迭起的铺陈,一直到片尾十里长街送总理的纪录片衔接,一气呵成。

情感气场打动了亿万中国观众。据统计,约有全国人口十分之一人次的观众观看了这部电影。

除了情感调度的成功,大量的实景、实物拍摄也是该片成功的重要因素。当年贝托卢奇拍摄《末代皇帝》时成功地但也是唯一的一次被允许在故宫内实拍,而《周恩来》大量镜头都是在中南海等处实景拍摄的,电影获得了前所未有的真实质感。实物拍摄也是如此。“比如贺龙骨灰安放仪式,情绪为什么烘托得那么好?当时的群众演员里好多是贺老总身边的工作人员。都站好了准备开拍时,我喊了一声‘贺老总来啦’,道具就捧着真实的贺龙的骨灰盒进来了,好多人哭了起来,有的人都晕倒了。”

《周恩来》显示了丁荫楠驾驭演员、道具、场景的非凡能力。空镜头的剪接也干净利落,言简意赅。令人称道的是收篇之笔的三个经典镜头:西花厅外落满雪花的松柏十分形象地烘托了斯人已去,音容宛在的气氛;筒子河、故宫宫墙与角楼则深度隐喻了周恩来在“文革”中的历史地位;人民大会堂高度概括地象征了周恩来在国家政治生活中的地位。画面之外含义隽永,回味无穷。

作家靳飞借助京剧美学分析《周恩来》的成功:“丁荫楠人物传记片的主人公呈现出京剧中的老生人物与父系形象的同构性。老生与父亲的形象其实是一种家国同构的担当性,而且是一种悲怆的英雄,明知不可为而为之的牺牲精神。”丁荫楠对周恩来的认识与上述分析高度一致:“大多数中国人跟周总理的心是相通的,忍辱负重,死而后已。”也许正是丁荫楠把握了亿万中国人的集体悲剧潜意识,从而成功地使观众面对银幕上的周恩来体会自身的悲剧感。

邓小平的改革开放对于丁荫楠这一代人影响巨大。他的第一部电影《春雨潇潇》拍摄于1979年,几乎和改革开放同步。1992年,丁荫楠就动了拍《邓小平》的念头,到2000年,剧本数易其稿,最后在其子丁震执笔下完成。该片的拍摄过程克服了许多难以想象的困难。从《春雨潇潇》到2003年《邓小平》上映,丁荫楠走了整整24年。

《邓小平》在人民大会堂、中南海、邓宅、毛主席纪念堂、故宫、中组部办公楼等真实地点实现了实拍。不过最不容易的还是在天安门城楼的实拍。城楼上挂灯笼就费了很大周折——因为只有重大节日才挂灯笼,平时挂灯容易引起外界的猜测。200多辆小汽车停在天安门北面,上千人在天安门城楼上,拍摄了庆祝新中国成立35周年时邓小平阅兵的场面。

这段戏的节奏感营造了非常震撼的效果:安静的邓家院子里邓小平走出家门;轿车沿着静谧的景山后街向天安门开去,从午门前驶向天安门,许许多多辆黑色红旗轿车已经整齐地停在空地;邓小平登上城楼,向群众挥手,广场上欢声雷动。整个过程有如江河奔入大海,气氛渐次升高,最后营造出一个无比磅礴的气场。

《周恩来》中庆祝新中国成立25周年招待会与《邓小平》中新中国成立35周年庆典之间的仪式感与节奏感的衔接性意味深长。从1974年到1984年,从人民大会堂内到天安门城楼上,从周恩来到邓小平,两场国庆庆典,丁荫楠运用这种时空的对应性,将两位历史人物的内在逻辑关系、承接关系提示给了观众。丁荫楠说:“拍了《周恩来》再拍《邓小平》是一种命运安排。因为在我心目中,周恩来的未竟事业,在邓小平手里成为了现实。”

找回文化自信:向巨擘致敬

文化对于百年中国是一个更加值得深刻关注的领域。在《邓小平》之后,丁荫楠父子开始将目光转向文化巨擘。

2005年完成的《鲁迅》体现了丁荫楠作品的双重转型。一个是选题从政治人物向文化人物的转型,一个是作品本身从对革命主题关注向对文化主题关注的转型。而鲁迅这个人物,恰恰是兼有革命性与文化性双重身份的人物。从20世纪50年代到70年代,国内就一直有要把鲁迅搬上银幕的想法,但都没有能够实现,因为这个选题从什么角度去写很费脑筋。最后,丁荫楠确定从生活中的鲁迅入手,从家庭、父子的视角带出鲁迅的社会活动。

丁荫楠决定全片定位在鲁迅生命最后三年在上海的生活,死亡成为贯穿全篇的话题。片中描写了杨杏佛的死、瞿秋白的死,最后描写了鲁迅的死。大量主观镜头和超现实画面能够让人感受到死亡引发的生者的心灵搏斗。

超现实画面的反复运用是这个作品的突破:片头鲁迅在故乡与自己小说中的人物擦肩而过的设定就非常巧妙;他和心心相印的好友瞿秋白深谈后入睡,雪花从天而降的安排也同样是神来之笔;在克勒惠支版画展之后,他在梦境中幻想自己掮住黑暗的闸门,放年轻人到光明的地方去,与片头他在北京师范大学要求年轻人做永远不满足现状的、为民众说话的真的知识阶级形成呼应,点出了他的精神核心。一个新文化启蒙者的老生形象得到生动地阐释。

片中的家庭线索里,鲁迅又是一位慈父形象。老生与父亲又一次完美地融合了。一个热爱生活的鲁迅,因为海婴的存在一下子鲜活了起来。不论是父子一起洗澡,还是躺在地板上用上海话互骂“小赤佬”,都呈现出“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫”的既视感。最为虐心的是,鲁迅临终前的夜里,灵魂来到爱子的床头告别。光线一转到了清晨,海婴从睡梦中睁开眼走下楼梯时,众人已经围在鲁迅的遗体前。

丁荫楠的人物传记片对主人公的死别一直坚持关注,特别善于借用昼夜转换完成阴阳两隔的过程:《周恩来》中病房窗帘的关与开如此,《启功》中为亡妻宝琛念“大悲咒”从昼至夜也是如此。

对死亡的描述,是以往中国电影比较回避的。而丁荫楠在作品中对这个问题始终坚持着自己独到的关注,不惜笔墨。这一点,《周恩来》和《鲁迅》中有集中的运用。“我不下地狱谁下地狱”的周恩来,“掮住黑暗的闸门,放年轻人到光明地方去”的鲁迅,一个是革命家,一个是文学家,两者都有着东方文化底蕴下的“济世慈悲心”。因此他们的死都处理得十分宁静,安详,反映了丁荫楠对生死问题的深刻思考,使其人物传记片达到了一种终极关怀的高度。

2017年,丁荫楠父子完成的新作《启功》片头有一行字幕:“谨以此片献给平凡而伟大的老师们”。和迄今为止的传主不同,尽管是一位书法大家,但启功基本上远离功名,是沉浮闾里的一介平民、一位普通的教师。

问及这么巨大的转变是基于什么考虑时,丁荫楠回答道:“百年历史大潮中,教育家真可谓是忍韧,堪称中国的脊梁。西南联大那一批人有视死如归的牺牲精神,为中国培养了那么多的人才。我想到拍启功,就是想聚焦到一位教育家身上,来思考民族未来的希望所在。”

靳飞认为:“中国经历各种变革到今天,传统文化的力量应该得到正确认识,文化的传承也应该得到应有的重视。近代以后文人小了,没有当年的大气劲了。而启功代表了一种回归,一种大气的文化精神。”

高远东认为:“和思想启蒙的知识分子同样重要的,是文化传承的知识分子所起到的作用,而这一点往往被关注的不够。启功先生看似有‘犬儒’气,其实他的自嘲不是消极的。这部电影基本说清楚了这一点。他真是参透了人生,把一切都看透,最后达到‘天下为公’的境界。”

丁荫楠曾这样说,启功的一生,把辛亥革命后的中国、民国时期的中国、抗日战争时期的中国、新中国成立后的中国、“文革”时期的中国、改革开放以后的中国几个重要的历史阶段都串了起来。教育启功的人,启功教育的人,一代又一代人的教育串联起来,成就了中国文化的绵延流传。

在片中,“文革”破坏了文化传承的教育,但传统文化通过书法的魅力依然在浩劫中赢得胜利。红卫兵队长刘雨辰成为启功的学生,后来自己也成长为教育家。这条线索的安排把文化的自信、教育的力量很好地表现了出来。

这部电影总导演丁荫楠,导演丁震,是父子两个人的作品。能够看出在对全片时代感的把握方面老丁导对小丁导的指导痕迹。可以说这本身也是风格化的丁氏电影文化的教育与传承的过程。

靳飞指出:“来自广东珠影厂的丁荫楠完成了一场‘文化北伐’,创造了自成一体的电影体系,完成了对诗化电影、京剧象征手法和人物传记片三位一体的统一。‘电光影戏’在中国化的道路上找到了自己的文化自信。”

京剧大师梅兰芳曾走出国门,将京剧推广到苏联、美国、日本,创立了世界上第三种表演体系。丁荫楠希望以自己40年电影创作的积累,在未来实现多年的夙愿,让电影和京剧在自己的人物传记片中完成交汇,把梅兰芳的故事搬上银幕。

(本报道未署名图片由丁震提供)

上一页

下一页

2018-02-11 特约撰文 王众一

有一位电影导演,其艺术创作生命与中国的改革开放同步。他就是今年已经80岁高龄的中国第四代导演丁荫楠。

他不仅在改革开放的最初十年里拍摄了《春雨潇潇》《逆光》《孙中山》《电影人》等充满实验探索意义的前卫作品,更在从20世纪向21世纪过渡的十多年里拍摄了堪称中国人物传记电影丰碑的《周恩来》《相伴永远》《邓小平》。此后,他还拍摄了文化巨擘鲁迅、启功的同名传记片。

丁荫楠的人物传记片,在时间上涵盖了百年激荡的中国历史,以其诗化的电影结构和对中国伟大人物渗入灵魂的描写,为世界影坛中的中国传记电影留下了浓重的一笔,成为大时代中留住“人民的记忆”的重要的影像文本。特别是他的巅峰之作《周恩来》,使得中国具有了和《甘地传》《巴顿将军》《莫扎特》等比肩的传世之作。今天看来,该片仍不失为纪念周恩来诞辰120周年的最好作品。

激情年代的大胆尝试与突破

丁荫楠1938年出生于天津,幼年家族没落,没能好好上学,却自小喜欢看戏、看电影。他的母亲是天津女子师范的学生,曾是邓颖超的同学。出于孟母择邻的思想,她要让丁荫楠从小具有好的生活环境。

1956年,丁荫楠经亲戚介绍来到北京进入医院当化验员。这期间他接触了各种舞台剧,眼界为之大开,从此对舞台的迷恋一发而不可收。1961年,他同时接到解放军总政话剧团和北京电影学院的录取通知。一位前辈的点拨令他顿悟:“电影不也是戏吗?它可比戏剧还有戏呢!”这使他下决心跳下舞台,在电影天地里延续他的戏剧理想。就这样,他进入了北京电影学院。20世纪60年代的北京电影学院,给他影响最深的是爱森斯坦的《战舰波将金号》以及杜甫仁科的诗化电影。戏曲、戏剧与苏联诗化电影的熏陶为丁荫楠奠定了扎实的艺术创作基础。

1978年开始的改革开放,给了这一批在“文革”前接受教育的导演以相对自由地表现艺术才华的历史性机会。这群人后来被称为中国电影第四代导演。1979年,丁荫楠的第一部电影作品《春雨潇潇》问世。这部反映1976年“四五运动”的电影诗,让人们在同类题材的电影中初步领略了他在情感描写方面的才华。

确立他中国第四代导演地位的作品是1982年摄制完成的《逆光》。作品中随处可见他在表现形式方面的新尝试。造船厂滚滚人流的镜头呈现出的节奏感,流露他借助蒙太奇理论制造诗化气氛的意图。“《逆光》讲述的是上海棚户区的青年在改革开放初期,有人奋进、有人沉沦的平民爱情故事。其实那就是我自己经历、体验过的事儿。我是个棚户区长大的孩子,很自然地关注奋斗改变命运的话题。” 丁荫楠说。

彼时正是第四代导演群星璀璨的时候,丁荫楠的《逆光》、杨延晋的《小街》、张暖忻的《沙鸥》、黄健中的《如意》是20世纪80年代初期引领时代潮流的电影作品。

戏剧评论家靳飞说:“和后来的第五代相比,第四代导演做了很多非常前卫的尝试,却被遮盖住了。如果当时国际电影节的渠道畅通,这种反映草根市井生活的现实主义题材电影早在贾樟柯之前就会赢得国际声誉。”

1984年完成了改革开放题材电影《他在特区》的拍摄之后,丁荫楠开始有意识地向人物传记片转型。当时丁荫楠工作的珠江电影制片厂领导很有魄力,思想也很解放,鼓励他自由地按照自己的想象拍摄人物传记片《孙中山》。“前面几部电影已经知道怎么拍了,领导给了一个自由的创作条件,我十几年的积累就都酣畅淋漓地表现出来了。这部作品当年获得了8个单项奖、3个大奖。”

那一年“金鸡奖”评选时,不少评委感觉这是一部叙事奇特的电影。冲刺“金鸡奖”的竞争对手是第三代导演谢晋的《芙蓉镇》。在最后的投票中,《孙中山》的胜出给了丁荫楠很大的鼓励与启发。

《孙中山》全片中洋溢着诗化节奏与仪式感,以孙中山为中心,刻画了辛亥革命前后一批有血有肉的人物群像。片中黄埔士官生与广东商团军的战斗用了很写意的手法,没有战场搏杀,只有像京剧跑龙套一样奔跑的队伍,消失在滚滚硝烟中,靠京剧式的鼓点节奏,把战斗的气氛表达了出来,也把指挥战斗的蒋介石的内在气质烘托了出来。片中反面人物陈炯明被丁荫楠描写成了失意的英雄。“陈炯明被革职后的造型来自我对曾在吴佩孚手下做官的父亲的记忆。敞袍子、圆口鞋、八字胡,拿着雪茄的造型跟照片中我的父亲一模一样。一副‘大帅把我撤职了,我来跟大家道别’的感觉。”

北京大学教授高远东认为,中国史传传统从古至今未断。从《孙中山》开始,丁荫楠的人物传记片就有意识地将史传传统在电影中加以体现。

1989年,中国改革风高浪急。丁荫楠这一年拍摄的实验电影《电影人》,通过一个疲于奔命的导演在生存与创作双重困境中突围的努力,为那个时代的中国电影产业和第四代导演所共同面临的困惑和焦虑,勾勒了一幅全景素描。

如果说《逆光》表现了改革开放初期上海草根青年的奋斗与彷徨,《电影人》则反映了广州的电影人在改革深水区中的突围冲动和焦灼意识。这两部作品既反映了导演在电影语言表达方面探索的不断深入,也和当时的社会背景与社会意识的演变密切关联。《电影人》大胆的实验性,使它和《生者对死者的访问》《给咖啡加点糖》等当年的其他一些电影一样,被人们归类为改革开放以后的“后现代”电影。甚至有人评价说,这是中国的《八部半》。

从《周恩来》到《邓小平》

《周恩来》是丁荫楠1991年完成的人物传记片巅峰之作。

当年拍摄《孙中山》时丁荫楠的定位是“我心中的孙中山”,到了拍摄《周恩来》的时候,他把定位调整为“人民心中的周恩来”。丁荫楠意识到,这部影片必须与亿万人民对周恩来的印象和想象产生共鸣才能成功。于是他选择了“文革”十年这个历史上矛盾冲突最为复杂和尖锐的时期,立体地表现周恩来的人格与内心。因为有了这种直面历史的勇气和宽阔的视野,这部电影在特定的背景下烘托出了周恩来的人格魅力,在情感世界里引起了国人的共鸣。

在批斗大会上拍案而起保护陈毅的周恩来;在贺龙骨灰安放仪式上连鞠七躬,为未能保护好战友悲痛不已的周恩来;在延安和当地干部商定尽快改变老区贫困面貌动情干杯的周恩来;庆祝新中国成立25周年招待会抱病来到人民大会堂致辞的周恩来……一个个高潮迭起的铺陈,一直到片尾十里长街送总理的纪录片衔接,一气呵成。

情感气场打动了亿万中国观众。据统计,约有全国人口十分之一人次的观众观看了这部电影。

除了情感调度的成功,大量的实景、实物拍摄也是该片成功的重要因素。当年贝托卢奇拍摄《末代皇帝》时成功地但也是唯一的一次被允许在故宫内实拍,而《周恩来》大量镜头都是在中南海等处实景拍摄的,电影获得了前所未有的真实质感。实物拍摄也是如此。“比如贺龙骨灰安放仪式,情绪为什么烘托得那么好?当时的群众演员里好多是贺老总身边的工作人员。都站好了准备开拍时,我喊了一声‘贺老总来啦’,道具就捧着真实的贺龙的骨灰盒进来了,好多人哭了起来,有的人都晕倒了。”

《周恩来》显示了丁荫楠驾驭演员、道具、场景的非凡能力。空镜头的剪接也干净利落,言简意赅。令人称道的是收篇之笔的三个经典镜头:西花厅外落满雪花的松柏十分形象地烘托了斯人已去,音容宛在的气氛;筒子河、故宫宫墙与角楼则深度隐喻了周恩来在“文革”中的历史地位;人民大会堂高度概括地象征了周恩来在国家政治生活中的地位。画面之外含义隽永,回味无穷。

作家靳飞借助京剧美学分析《周恩来》的成功:“丁荫楠人物传记片的主人公呈现出京剧中的老生人物与父系形象的同构性。老生与父亲的形象其实是一种家国同构的担当性,而且是一种悲怆的英雄,明知不可为而为之的牺牲精神。”丁荫楠对周恩来的认识与上述分析高度一致:“大多数中国人跟周总理的心是相通的,忍辱负重,死而后已。”也许正是丁荫楠把握了亿万中国人的集体悲剧潜意识,从而成功地使观众面对银幕上的周恩来体会自身的悲剧感。

邓小平的改革开放对于丁荫楠这一代人影响巨大。他的第一部电影《春雨潇潇》拍摄于1979年,几乎和改革开放同步。1992年,丁荫楠就动了拍《邓小平》的念头,到2000年,剧本数易其稿,最后在其子丁震执笔下完成。该片的拍摄过程克服了许多难以想象的困难。从《春雨潇潇》到2003年《邓小平》上映,丁荫楠走了整整24年。

《邓小平》在人民大会堂、中南海、邓宅、毛主席纪念堂、故宫、中组部办公楼等真实地点实现了实拍。不过最不容易的还是在天安门城楼的实拍。城楼上挂灯笼就费了很大周折——因为只有重大节日才挂灯笼,平时挂灯容易引起外界的猜测。200多辆小汽车停在天安门北面,上千人在天安门城楼上,拍摄了庆祝新中国成立35周年时邓小平阅兵的场面。

这段戏的节奏感营造了非常震撼的效果:安静的邓家院子里邓小平走出家门;轿车沿着静谧的景山后街向天安门开去,从午门前驶向天安门,许许多多辆黑色红旗轿车已经整齐地停在空地;邓小平登上城楼,向群众挥手,广场上欢声雷动。整个过程有如江河奔入大海,气氛渐次升高,最后营造出一个无比磅礴的气场。

《周恩来》中庆祝新中国成立25周年招待会与《邓小平》中新中国成立35周年庆典之间的仪式感与节奏感的衔接性意味深长。从1974年到1984年,从人民大会堂内到天安门城楼上,从周恩来到邓小平,两场国庆庆典,丁荫楠运用这种时空的对应性,将两位历史人物的内在逻辑关系、承接关系提示给了观众。丁荫楠说:“拍了《周恩来》再拍《邓小平》是一种命运安排。因为在我心目中,周恩来的未竟事业,在邓小平手里成为了现实。”

找回文化自信:向巨擘致敬

文化对于百年中国是一个更加值得深刻关注的领域。在《邓小平》之后,丁荫楠父子开始将目光转向文化巨擘。

2005年完成的《鲁迅》体现了丁荫楠作品的双重转型。一个是选题从政治人物向文化人物的转型,一个是作品本身从对革命主题关注向对文化主题关注的转型。而鲁迅这个人物,恰恰是兼有革命性与文化性双重身份的人物。从20世纪50年代到70年代,国内就一直有要把鲁迅搬上银幕的想法,但都没有能够实现,因为这个选题从什么角度去写很费脑筋。最后,丁荫楠确定从生活中的鲁迅入手,从家庭、父子的视角带出鲁迅的社会活动。

丁荫楠决定全片定位在鲁迅生命最后三年在上海的生活,死亡成为贯穿全篇的话题。片中描写了杨杏佛的死、瞿秋白的死,最后描写了鲁迅的死。大量主观镜头和超现实画面能够让人感受到死亡引发的生者的心灵搏斗。

超现实画面的反复运用是这个作品的突破:片头鲁迅在故乡与自己小说中的人物擦肩而过的设定就非常巧妙;他和心心相印的好友瞿秋白深谈后入睡,雪花从天而降的安排也同样是神来之笔;在克勒惠支版画展之后,他在梦境中幻想自己掮住黑暗的闸门,放年轻人到光明的地方去,与片头他在北京师范大学要求年轻人做永远不满足现状的、为民众说话的真的知识阶级形成呼应,点出了他的精神核心。一个新文化启蒙者的老生形象得到生动地阐释。

片中的家庭线索里,鲁迅又是一位慈父形象。老生与父亲又一次完美地融合了。一个热爱生活的鲁迅,因为海婴的存在一下子鲜活了起来。不论是父子一起洗澡,还是躺在地板上用上海话互骂“小赤佬”,都呈现出“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫”的既视感。最为虐心的是,鲁迅临终前的夜里,灵魂来到爱子的床头告别。光线一转到了清晨,海婴从睡梦中睁开眼走下楼梯时,众人已经围在鲁迅的遗体前。

丁荫楠的人物传记片对主人公的死别一直坚持关注,特别善于借用昼夜转换完成阴阳两隔的过程:《周恩来》中病房窗帘的关与开如此,《启功》中为亡妻宝琛念“大悲咒”从昼至夜也是如此。

对死亡的描述,是以往中国电影比较回避的。而丁荫楠在作品中对这个问题始终坚持着自己独到的关注,不惜笔墨。这一点,《周恩来》和《鲁迅》中有集中的运用。“我不下地狱谁下地狱”的周恩来,“掮住黑暗的闸门,放年轻人到光明地方去”的鲁迅,一个是革命家,一个是文学家,两者都有着东方文化底蕴下的“济世慈悲心”。因此他们的死都处理得十分宁静,安详,反映了丁荫楠对生死问题的深刻思考,使其人物传记片达到了一种终极关怀的高度。

2017年,丁荫楠父子完成的新作《启功》片头有一行字幕:“谨以此片献给平凡而伟大的老师们”。和迄今为止的传主不同,尽管是一位书法大家,但启功基本上远离功名,是沉浮闾里的一介平民、一位普通的教师。

问及这么巨大的转变是基于什么考虑时,丁荫楠回答道:“百年历史大潮中,教育家真可谓是忍韧,堪称中国的脊梁。西南联大那一批人有视死如归的牺牲精神,为中国培养了那么多的人才。我想到拍启功,就是想聚焦到一位教育家身上,来思考民族未来的希望所在。”

靳飞认为:“中国经历各种变革到今天,传统文化的力量应该得到正确认识,文化的传承也应该得到应有的重视。近代以后文人小了,没有当年的大气劲了。而启功代表了一种回归,一种大气的文化精神。”

高远东认为:“和思想启蒙的知识分子同样重要的,是文化传承的知识分子所起到的作用,而这一点往往被关注的不够。启功先生看似有‘犬儒’气,其实他的自嘲不是消极的。这部电影基本说清楚了这一点。他真是参透了人生,把一切都看透,最后达到‘天下为公’的境界。”

丁荫楠曾这样说,启功的一生,把辛亥革命后的中国、民国时期的中国、抗日战争时期的中国、新中国成立后的中国、“文革”时期的中国、改革开放以后的中国几个重要的历史阶段都串了起来。教育启功的人,启功教育的人,一代又一代人的教育串联起来,成就了中国文化的绵延流传。

在片中,“文革”破坏了文化传承的教育,但传统文化通过书法的魅力依然在浩劫中赢得胜利。红卫兵队长刘雨辰成为启功的学生,后来自己也成长为教育家。这条线索的安排把文化的自信、教育的力量很好地表现了出来。

这部电影总导演丁荫楠,导演丁震,是父子两个人的作品。能够看出在对全片时代感的把握方面老丁导对小丁导的指导痕迹。可以说这本身也是风格化的丁氏电影文化的教育与传承的过程。

靳飞指出:“来自广东珠影厂的丁荫楠完成了一场‘文化北伐’,创造了自成一体的电影体系,完成了对诗化电影、京剧象征手法和人物传记片三位一体的统一。‘电光影戏’在中国化的道路上找到了自己的文化自信。”

京剧大师梅兰芳曾走出国门,将京剧推广到苏联、美国、日本,创立了世界上第三种表演体系。丁荫楠希望以自己40年电影创作的积累,在未来实现多年的夙愿,让电影和京剧在自己的人物传记片中完成交汇,把梅兰芳的故事搬上银幕。

(本报道未署名图片由丁震提供)