2025-07-10 撰文 本刊记者 莫倩 摄影 本刊记者 郭莎莎

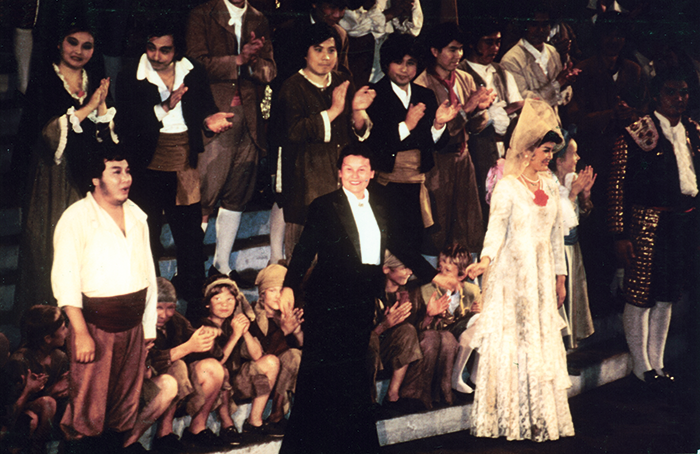

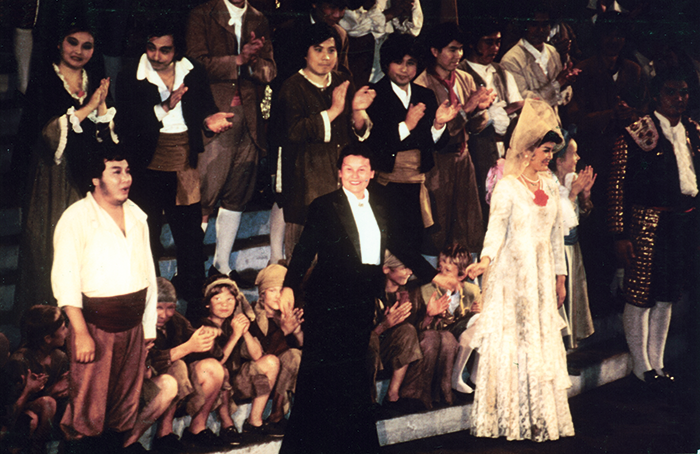

五月十日晚八时许,福建大剧院歌剧厅,当灯光给到指挥席,现场的掌声如潮水般涌来。一头银发的郑小瑛微笑着面向听众。喝彩声一波高过一波。随着郑小瑛手中的指挥棒在半空中划出弧线,表演开始,观众在起伏的情节中多次捧腹大笑。意大利作曲家罗西尼的经典喜歌剧《塞维利亚理发师》中文版首演成功。

次日晚,歌剧再次于同一地点上演。这次,郑小瑛把指挥棒交给了青年指挥家田光浩,自己“隐匿”在了观众席。中场休息时,她所在的位置排起了长队:她还是被发现了,不同年龄段的人争相请她签名。队伍越排越长……新中国第一位歌剧、交响乐女指挥家郑小瑛,已经很难把自己“隐藏”住了。

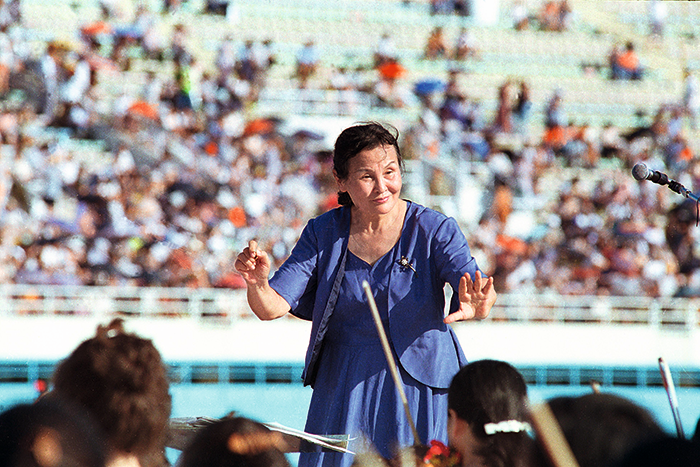

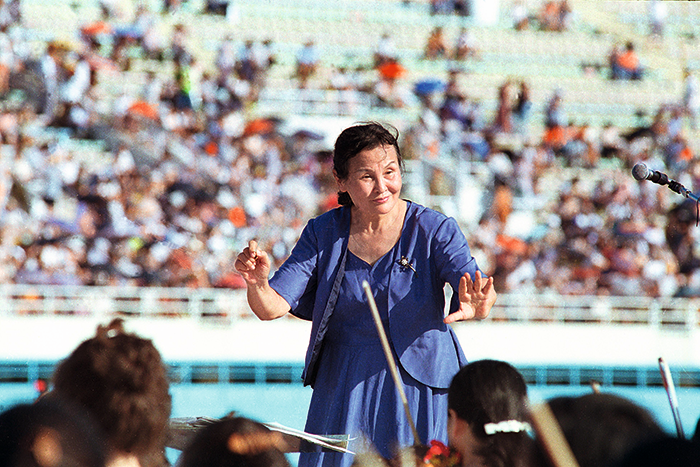

她的“无处可藏”,来自她在中国歌剧、交响乐指挥领域的成就,也来自其日复一日的音乐科普。她是第一位登上外国歌剧院指挥台的中国人,是新中国交响乐事业的奠基人之一;她参与创建中央音乐学院指挥系,培养出吴灵芬、胡咏言、吕嘉、俞峰、彭家鹏、陈冰等一批优秀指挥人才;她60多年来指挥交响音乐会和中外歌剧共1600余场;她倡导的音乐导赏,让数百万音乐爱好者受益,96岁高龄的她还在新媒体平台普及歌剧、交响乐;她推动“洋戏中唱”,让西方歌剧更好地走进中国大众……

新中国第一位女指挥

1929年9月27日,郑小瑛出生在上海。她的父亲郑维是留美归来的客家人,母亲温嗣瑛是当时追求思想解放的新女性。在郑小瑛的记忆里,独立要强的母亲一生都在努力工作,一直鼓励她和妹妹“努力做好自己”,从未跟她说过“女子不如男”之类的话语。她的父亲也常常告诫她:“你一定要努力,不能落于人后。”

郑小瑛年少时,中国正处于民族危亡之际。她的父母常常告诉她要为救国贡献力量。郑家曾与著名的民主爱国人士沈钧儒和史良等人为邻,他们曾在郑小瑛的笔记本上写道:幸运的小瑛,你要学着,追赶着!负担起中华儿女应有的责任来,才是真正的救国。这个银色封面的小本子,郑小瑛收藏至今。

父母的教育、长辈的教诲,都深深影响了她。1948年,19岁的郑小瑛,怀抱革命理想,放弃医学专业,与同学一起去了中原解放区。在文工团,郑小瑛发现很多人不识乐谱,一起学歌时,自小学习钢琴的她,总忍不住纠正大家,告诉大家如何认附点音符、切分音等。这样一来,大家都对她刮目相看,就让她来打拍子。

郑小瑛是个胆儿大的人,在自己笑称的“瞎指挥”中,她一开始指挥文工团的几十个队员演唱,后来指挥几百、上千人演唱。就这样,郑小瑛不知不觉开始了指挥生涯。1950年的一天,她在指挥大家合唱时,文艺干事从她身后拍了一张照,这成了郑小瑛的第一张指挥照片。

新中国成立后,国家大力发展教育事业。颇具音乐天赋的郑小瑛在1952年被文工团保送去中央音乐学院作曲系学习。1955年,郑小瑛被苏联合唱指挥家杜马舍夫选中,成为新中国第一批合唱指挥班19位学生中唯一的女孩。1960年,郑小瑛被选派到苏联国立莫斯科柴可夫斯基音乐学院学习歌剧、交响乐指挥,学期三年。苏联第一位女指挥家杜达洛娃曾问郑小瑛的导师安诺索夫:“老师,你不是说再也不收女学生了吗?”安诺索夫回答:“这个可不一样,她是中华人民共和国派来的,而且特别有才能。”

安诺索夫所说不假,留学的三年中,郑小瑛勤奋刻苦。她在完成日常课业外,还经常在歌剧院和音乐厅认真观察和学习名家排练及演出。列宁图书馆也是她常去的地方,馆里所有俄、英文版的指挥相关书籍,她都看了个遍。她还挤出时间听了法国指挥家马尔凯维奇开设的大师班课程。1962年10月2日,还在攻读博士研究生的郑小瑛在国立莫斯科音乐剧院指挥公演了一场难度极高的意大利歌剧《托斯卡》。这缘起于她的老师巴因说:“你应该有一场歌剧的公演,好向你的祖国汇报。”郑小瑛回忆:“他问我敢不敢上,我说,‘好的!’”

但96岁的郑小瑛对这场60余年前的演出依然“想想就后怕”。当时的莫斯科买不到歌剧总谱,她只有一本钢琴谱。她的老师悄悄将资料室的总谱借给她,她就将总谱上20多种乐器的出入,手写标注在了钢琴谱上。“指挥用的总谱,每一页都有包含20多种乐器的20多行,指挥使用总谱才知道哪种乐器在什么时候开始演奏,彼此之间要如何合作。”那时,便携式录音机并未普及,郑小瑛只能努力地把老师的音乐处理和手势都记在脑子里。剧院也不可能为一个学生提供排练机会,这意味着她对歌剧的速度、演员的气息等都要做到事先充分掌握,才能一次成功。于是,在老师每次演出时,她就在乐池里找个地方坐下,全神贯注地记着老师的一招一式。结果,郑小瑛的这次指挥获得了出乎意料的成功。次日,新华社向国内发了通讯稿报道了这场演出,把郑小瑛称为“第一位登上外国歌剧院指挥台的中国人”。她的导师安诺索夫也在课堂里对各国留学生说,你们有谁能像郑小瑛那样也指挥一场《托斯卡》?

做好社会的音乐教师

学成毕业的郑小瑛回到祖国,一步一步印证了她的导师安诺索夫给她写的毕业评语:“完全可以预见她从事指挥的光辉前景和在她的祖国的交响艺术事业发展中将起的作用。”

1979年,精心复排的经典歌剧《茶花女》在北京石景山进行公演。当舞台的灯光变暗,歌剧序曲的悲剧主题应轻轻奏出时,台下的观众却还沉浸在聊天、嬉笑、嗑瓜子、吃花生中。观众的嘈杂声使得乐队不得不提高音量以盖过喧哗。结果,凄婉的序曲演奏得铿锵昂扬……演奏者面带苦笑看着郑小瑛。

幕间休息时还有观众跑到乐池边,说:“难怪演得这么齐,这儿还有个打拍子的啊。”还有人问:“你们这个戏光唱不说啊?”郑小瑛说,当时,中国的音乐教育缺失已久,再加上中国传统戏园文化是看戏、聊天、嗑瓜子,因此大家看不懂以音乐为主要表现手段的歌剧,也属正常。

“但我想,得力所能及地做点什么。”之后,郑小瑛尝试在演出前进行一场20分钟的音乐讲座。“我就在剧院的休息厅里,其实就是在影剧院的过道,给大家讲20分钟歌剧的基本知识。提醒大家来看歌剧不仅是看情节,也要关注音乐,我就讲歌剧里面有几个主题,在哪个剧情段实现了怎样的发展。我这样一讲,剧场慢慢就安静下来,大家就有兴趣去聆听音乐了。”郑小瑛说。

一开始,郑小瑛在售票处放上了“小广告”,请大家提前到剧场听讲座,剧目演出前她还在门口吆喝“听歌剧讲座的请跟我来”。她精心准备讲稿,严格控制时间,回避专业词汇、深入浅出,有时穿插一些传说典故。郑小瑛的这些做法,很多圈内人不理解,觉得她有点不务正业、爱出风头。然而,音乐讲座获得了听众的强烈反响。后来,很多看歌剧的人,早早就来到剧院,等着听她的音乐讲座;还有人为听讲座多次买票;有人不光听,还记笔记。“大众接受和理解外来文化,需要有人来搭桥,而我这个岗位刚好可以做,无非就是多付出一点。”郑小瑛说。

因此,之后有演出,郑小瑛总会带着砖头大小的录音机、演出服,夹着总谱,挤上公交车,提前到演出场所准备讲座。“小时候父母教育我要爱国、要有社会责任感,我从事文艺工作后,想的也都是艺术如何更好地为大众服务。作为受过较为全面音乐教育的指挥,应该在社会中发挥更多作用。”郑小瑛调侃自己“好为人师,生怕大家不懂,就想多讲几句。”

半个世纪过去了,这一被称为“郑小瑛模式”的音乐讲座已经“星火燎原”。但她说这并非自己独创。“20世纪60年代我在苏联学习时,他们就在做,后来我在美国也看到了音乐导赏,这是交响乐发达的国家都在做的事情。”郑小瑛说,哪怕一天能多出一个阳春白雪的和应者,也很好。

为达到她心目中的“阳春白雪,和者日众”,她一直在行动。30多年前,她参与创办并担任音乐指导的中国第一个志愿者音乐团体—“爱乐女”室内乐团,坚持到学校、农村等地义务演出了240余场。几年前,90多岁的郑小瑛在年轻人的帮助下,在新媒体平台开设账号,拍视频、开直播,义务进行音乐科普和互动。郑小瑛歌剧艺术中心的宣传秘书陈秋阳说,郑小瑛对所有时下的流行事物非但不抗拒,还会进一步学习,在他们的共同努力下,目前全平台相关账号的关注量已经约100万。在陈秋阳看来,郑小瑛的音乐讲座,就是现在专业大V科普号的鼻祖。“郑老师深谙大众传播,很多爆款主题视频或音乐科普的文案,都是郑老师在电脑前一个字一个字敲出来的。没有人比她更了解观众,她说,我只是想将我看到和学习到的精神通过新媒体的语言传递给大家。”陈秋阳说,5月10日演出的《塞维利亚理发师》中文版同步通过某平台独家付费直播,吸引了超300万人次在线欣赏。

让世界听到中国

2000年,郑小瑛第一次回到父亲的出生地福建永定,见到了客家人为繁衍生息、保卫家园而建的土楼。“客家人在艰难的生活条件下不忘努力传承传统文化的精神,深深地震撼了我。”郑小瑛萌生了用交响乐来表达客家文化的念头。于是,她邀请作曲家刘湲创作了交响诗篇《土楼回响》。在福建龙岩首演时,来自世界各地的数千位客家代表安静地听完了5个乐章,时长约40分钟。“他们甚至掉了眼泪,这让我获得一种信心。”之后,郑小瑛等人完成交响乐录音,送评中国音乐界最高荣誉之一的金钟奖。2001年,《土楼回响》荣获首届中国音乐金钟奖唯一金奖。

《土楼回响》在国内演出大获成功后,郑小瑛开启了她的“土楼环球梦”。目前,她已携《土楼回响》在12个国家和地区演出近80场,创下中国交响乐套曲演出的纪录。“我有点得意,因为不晓得多少年后才会有人来打破这个纪录。”郑小瑛爽朗地笑着。

2007年,郑小瑛携厦门爱乐乐团带着《土楼回响》前往德国柏林爱乐音乐厅。出发前,她写了一篇文章,说自己去“关公面前耍大刀”了。在到达柏林的当天,郑小瑛鼓励乐团的演奏员去买站票观摩柏林爱乐乐团的演出。第二天,郑小瑛问大家昨天的音乐会如何,大家都说“太好了!”,她又问“那对今天我们的演出有没有信心?”年轻的演奏员们底气不足地回答“有—”!

“我就鼓励他们,我说,我们到贝多芬的故乡来‘耍大刀’了,这里有世界上最挑剔的交响乐耳朵。但是他们没见过我们这把‘刀’。他们应该有兴趣,看看西方交响乐的种子,撒到东方肥沃的土地上,开出了一朵什么样的‘奇葩’。”当天的演出非常成功,两次返场持续了10多分钟。

《土楼回响》的第5乐章,需要与当地民众合唱团一起互动完成。在柏林的演出中,热情的德国朋友把客家方言的歌词抄在手上,认真地边唱边看“小抄”。“一直都是我们中国人用半生不熟的德语唱《欢乐颂》,现在也有这样一首中国的山歌,让德国人、让全世界的人用中国的方言齐唱客家之歌。”郑小瑛心里头充满了自豪。

然而,这位有着赤子之心、总是爽朗地笑着的老人,曾三次患癌。68岁时,她被查出患有直肠癌。“我上午知道可能是癌,晚上还是按原计划去北京大学给研究生院新生讲课。他们让我指挥,我就站到桌子上,指挥他们唱国歌,完全忘了生病这件事。”郑小瑛说,自己更在乎患病后还能不能指挥。在治疗结束后仅一个月,头发还没长出来,她就戴着假发飞去爱沙尼亚执棒了中国交响音乐会和歌剧《卡门》……此后,她又两次面对癌症,她甚至连家人都没告诉,一个人跑到医院做了靶向治疗。“我这个人比较‘唯物’,每个人都会面对死亡,我想的更多的是赶紧做完我想做的事。”郑小瑛笑着说。

让大众听懂世界

郑小瑛常说,音乐要服务大众。起源于17世纪的意大利歌剧,在后来的发展中逐渐形成了诸多具有民族文化、地方文化特征的剧种和流派,在语言上也实现了本土化。郑小瑛因职业原因,常常出国指挥,由此,她了解到很多国家都对外国歌剧进行了语言的本土化。

新中国上演的第一部西洋歌剧,是1956年改编自法国小仲马同名小说的歌剧《茶花女》。当时,为了让观众更好地理解歌词内容,这部由中国人自制的西方歌剧,被翻译成中文后进行演出。从1956年到1966年,中文版《茶花女》演出100余场;1979年,在有2000多个座席的天津第一工人文化馆中,复排的《茶花女》创下了连演39场且场场爆满的纪录,之后,共演出了200余场。

郑小瑛坦言,中国众多的戏曲剧种造就了民众良好的音乐戏剧欣赏能力,但大众在面对20世纪90年代后用意、法、俄、德、英等外语演唱的西方歌剧时,时常望而却步。为此,郑小瑛身体力行推动“洋戏中唱”,希望“洋为中用”。“‘洋戏中唱’也不是我的创举,是20世纪50年代起就这样,我只是‘不忘初心’而已。”在此次《塞维利亚理发师》中文版演出之前,郑小瑛已经牵头完成了6部西方经典歌剧的中文版演出,有《茶花女》《帕老爷的婚事》《快乐寡妇》《费加罗的婚姻》《弄臣》《托斯卡》,而且正在准备下一部—《叶甫盖尼·奥涅金》。从翻译配歌到符合中国民众文化接受习惯的缩编修改,从领导音乐排练到合成演出,甚至逐页校对分谱,她常常加班至深夜。

唱词的中文配歌,是“洋戏中唱”的第一道门槛。因为要做到内容、句读、气口以及音节的数目和律动都要与原文保持一致。同时,郑小瑛还提出,中文的重音须与音乐高点一致,四声声调也要与旋律走向一致,语言要口语化、最好还要押韵。

郑小瑛用了约两个月的时间进行《塞维利亚理发师》中文版的缩编修配。她参考了原中央歌剧院钢琴歌剧音乐指导赵启雄和原总政歌剧团团长丁毅的中文译本,从中选出合适的文字,把它连接成文,缩编修改后进行配歌。同时,她还请意大利汉学家萨碧娜·爱迪佐尼进行了意中文字校对,以保证内容信息的准确。配完后,她就给演员打电话布置作业,让他们唱一唱,对于不合适的地方不断修改,直至完善。排练时,郑小瑛很开心听到演员们反映唱词很顺畅、好唱。

王川,是首位作为主角登上意大利米兰斯卡拉歌剧院的中国男高音歌剧演员,曾演出过50余场《塞维利亚理发师》。今年,刚在意大利演完原文版的他,又接受了郑小瑛的邀请,回来参演中文版。他坦言一开始有些许犹豫,担心自己无法很好地完成任务,但最后还是决定拼一拼。但他也直言“‘洋戏中唱’很难,因为不同于很多外语,中文不仅有元音,有复合元音,还有四声声调。最难的就是四声声调,同一拼音、不同声调的词语意义截然不同。为表达出声调,郑小瑛和团队一起做了某些音符上的调整,让大家更能听清演员在唱什么。”同样参演中文版的青年花腔女高音歌唱家鞠放说,用中文演唱对她来讲也是挑战,所幸郑小瑛给了足够的包容和耐心。但也是因为用中文,她才能更为深刻地了解人物本身和剧情发展,更好地塑造鲜活的形象。“‘洋戏中唱’实际上让高雅艺术变得更为平易近人,给了热爱歌剧的普通民众以欣赏高雅艺术的机会。”鞠放说。

当然,也有质疑“洋戏中唱”的个别声音,郑小瑛会告诉年轻同事:不要因为质疑而激动,要多看剧场的热烈反应,和数百万观看直播的热心观众的留言,做我们认为正确的事。第一次唱中文版歌剧的王川也坦言,一开始自己也有疑问,但这次参演,从排练到演出、再到现场的效果,他理解了“洋戏中唱”的意义。“她在努力地培养年轻演员,也在培养观众、培养市场,她是在为未来做事。所以,我跟郑老师说,只要未来她需要,我都会来。”王川说。

郑小瑛说自己是得到了大家的支持,才做成了想做的事,所以更应该回馈社会和大众。虽然过程有曲折、有艰难,但她笑着说:“如果不难的话要我们这些人做什么?如果所有事情都水到渠成的话,还要奋斗做什么?”

(未署名图片由郑小瑛歌剧艺术中心提供)

上一页

下一页

2025-07-10 撰文 本刊记者 莫倩 摄影 本刊记者 郭莎莎

五月十日晚八时许,福建大剧院歌剧厅,当灯光给到指挥席,现场的掌声如潮水般涌来。一头银发的郑小瑛微笑着面向听众。喝彩声一波高过一波。随着郑小瑛手中的指挥棒在半空中划出弧线,表演开始,观众在起伏的情节中多次捧腹大笑。意大利作曲家罗西尼的经典喜歌剧《塞维利亚理发师》中文版首演成功。

次日晚,歌剧再次于同一地点上演。这次,郑小瑛把指挥棒交给了青年指挥家田光浩,自己“隐匿”在了观众席。中场休息时,她所在的位置排起了长队:她还是被发现了,不同年龄段的人争相请她签名。队伍越排越长……新中国第一位歌剧、交响乐女指挥家郑小瑛,已经很难把自己“隐藏”住了。

她的“无处可藏”,来自她在中国歌剧、交响乐指挥领域的成就,也来自其日复一日的音乐科普。她是第一位登上外国歌剧院指挥台的中国人,是新中国交响乐事业的奠基人之一;她参与创建中央音乐学院指挥系,培养出吴灵芬、胡咏言、吕嘉、俞峰、彭家鹏、陈冰等一批优秀指挥人才;她60多年来指挥交响音乐会和中外歌剧共1600余场;她倡导的音乐导赏,让数百万音乐爱好者受益,96岁高龄的她还在新媒体平台普及歌剧、交响乐;她推动“洋戏中唱”,让西方歌剧更好地走进中国大众……

新中国第一位女指挥

1929年9月27日,郑小瑛出生在上海。她的父亲郑维是留美归来的客家人,母亲温嗣瑛是当时追求思想解放的新女性。在郑小瑛的记忆里,独立要强的母亲一生都在努力工作,一直鼓励她和妹妹“努力做好自己”,从未跟她说过“女子不如男”之类的话语。她的父亲也常常告诫她:“你一定要努力,不能落于人后。”

郑小瑛年少时,中国正处于民族危亡之际。她的父母常常告诉她要为救国贡献力量。郑家曾与著名的民主爱国人士沈钧儒和史良等人为邻,他们曾在郑小瑛的笔记本上写道:幸运的小瑛,你要学着,追赶着!负担起中华儿女应有的责任来,才是真正的救国。这个银色封面的小本子,郑小瑛收藏至今。

父母的教育、长辈的教诲,都深深影响了她。1948年,19岁的郑小瑛,怀抱革命理想,放弃医学专业,与同学一起去了中原解放区。在文工团,郑小瑛发现很多人不识乐谱,一起学歌时,自小学习钢琴的她,总忍不住纠正大家,告诉大家如何认附点音符、切分音等。这样一来,大家都对她刮目相看,就让她来打拍子。

郑小瑛是个胆儿大的人,在自己笑称的“瞎指挥”中,她一开始指挥文工团的几十个队员演唱,后来指挥几百、上千人演唱。就这样,郑小瑛不知不觉开始了指挥生涯。1950年的一天,她在指挥大家合唱时,文艺干事从她身后拍了一张照,这成了郑小瑛的第一张指挥照片。

新中国成立后,国家大力发展教育事业。颇具音乐天赋的郑小瑛在1952年被文工团保送去中央音乐学院作曲系学习。1955年,郑小瑛被苏联合唱指挥家杜马舍夫选中,成为新中国第一批合唱指挥班19位学生中唯一的女孩。1960年,郑小瑛被选派到苏联国立莫斯科柴可夫斯基音乐学院学习歌剧、交响乐指挥,学期三年。苏联第一位女指挥家杜达洛娃曾问郑小瑛的导师安诺索夫:“老师,你不是说再也不收女学生了吗?”安诺索夫回答:“这个可不一样,她是中华人民共和国派来的,而且特别有才能。”

安诺索夫所说不假,留学的三年中,郑小瑛勤奋刻苦。她在完成日常课业外,还经常在歌剧院和音乐厅认真观察和学习名家排练及演出。列宁图书馆也是她常去的地方,馆里所有俄、英文版的指挥相关书籍,她都看了个遍。她还挤出时间听了法国指挥家马尔凯维奇开设的大师班课程。1962年10月2日,还在攻读博士研究生的郑小瑛在国立莫斯科音乐剧院指挥公演了一场难度极高的意大利歌剧《托斯卡》。这缘起于她的老师巴因说:“你应该有一场歌剧的公演,好向你的祖国汇报。”郑小瑛回忆:“他问我敢不敢上,我说,‘好的!’”

但96岁的郑小瑛对这场60余年前的演出依然“想想就后怕”。当时的莫斯科买不到歌剧总谱,她只有一本钢琴谱。她的老师悄悄将资料室的总谱借给她,她就将总谱上20多种乐器的出入,手写标注在了钢琴谱上。“指挥用的总谱,每一页都有包含20多种乐器的20多行,指挥使用总谱才知道哪种乐器在什么时候开始演奏,彼此之间要如何合作。”那时,便携式录音机并未普及,郑小瑛只能努力地把老师的音乐处理和手势都记在脑子里。剧院也不可能为一个学生提供排练机会,这意味着她对歌剧的速度、演员的气息等都要做到事先充分掌握,才能一次成功。于是,在老师每次演出时,她就在乐池里找个地方坐下,全神贯注地记着老师的一招一式。结果,郑小瑛的这次指挥获得了出乎意料的成功。次日,新华社向国内发了通讯稿报道了这场演出,把郑小瑛称为“第一位登上外国歌剧院指挥台的中国人”。她的导师安诺索夫也在课堂里对各国留学生说,你们有谁能像郑小瑛那样也指挥一场《托斯卡》?

做好社会的音乐教师

学成毕业的郑小瑛回到祖国,一步一步印证了她的导师安诺索夫给她写的毕业评语:“完全可以预见她从事指挥的光辉前景和在她的祖国的交响艺术事业发展中将起的作用。”

1979年,精心复排的经典歌剧《茶花女》在北京石景山进行公演。当舞台的灯光变暗,歌剧序曲的悲剧主题应轻轻奏出时,台下的观众却还沉浸在聊天、嬉笑、嗑瓜子、吃花生中。观众的嘈杂声使得乐队不得不提高音量以盖过喧哗。结果,凄婉的序曲演奏得铿锵昂扬……演奏者面带苦笑看着郑小瑛。

幕间休息时还有观众跑到乐池边,说:“难怪演得这么齐,这儿还有个打拍子的啊。”还有人问:“你们这个戏光唱不说啊?”郑小瑛说,当时,中国的音乐教育缺失已久,再加上中国传统戏园文化是看戏、聊天、嗑瓜子,因此大家看不懂以音乐为主要表现手段的歌剧,也属正常。

“但我想,得力所能及地做点什么。”之后,郑小瑛尝试在演出前进行一场20分钟的音乐讲座。“我就在剧院的休息厅里,其实就是在影剧院的过道,给大家讲20分钟歌剧的基本知识。提醒大家来看歌剧不仅是看情节,也要关注音乐,我就讲歌剧里面有几个主题,在哪个剧情段实现了怎样的发展。我这样一讲,剧场慢慢就安静下来,大家就有兴趣去聆听音乐了。”郑小瑛说。

一开始,郑小瑛在售票处放上了“小广告”,请大家提前到剧场听讲座,剧目演出前她还在门口吆喝“听歌剧讲座的请跟我来”。她精心准备讲稿,严格控制时间,回避专业词汇、深入浅出,有时穿插一些传说典故。郑小瑛的这些做法,很多圈内人不理解,觉得她有点不务正业、爱出风头。然而,音乐讲座获得了听众的强烈反响。后来,很多看歌剧的人,早早就来到剧院,等着听她的音乐讲座;还有人为听讲座多次买票;有人不光听,还记笔记。“大众接受和理解外来文化,需要有人来搭桥,而我这个岗位刚好可以做,无非就是多付出一点。”郑小瑛说。

因此,之后有演出,郑小瑛总会带着砖头大小的录音机、演出服,夹着总谱,挤上公交车,提前到演出场所准备讲座。“小时候父母教育我要爱国、要有社会责任感,我从事文艺工作后,想的也都是艺术如何更好地为大众服务。作为受过较为全面音乐教育的指挥,应该在社会中发挥更多作用。”郑小瑛调侃自己“好为人师,生怕大家不懂,就想多讲几句。”

半个世纪过去了,这一被称为“郑小瑛模式”的音乐讲座已经“星火燎原”。但她说这并非自己独创。“20世纪60年代我在苏联学习时,他们就在做,后来我在美国也看到了音乐导赏,这是交响乐发达的国家都在做的事情。”郑小瑛说,哪怕一天能多出一个阳春白雪的和应者,也很好。

为达到她心目中的“阳春白雪,和者日众”,她一直在行动。30多年前,她参与创办并担任音乐指导的中国第一个志愿者音乐团体—“爱乐女”室内乐团,坚持到学校、农村等地义务演出了240余场。几年前,90多岁的郑小瑛在年轻人的帮助下,在新媒体平台开设账号,拍视频、开直播,义务进行音乐科普和互动。郑小瑛歌剧艺术中心的宣传秘书陈秋阳说,郑小瑛对所有时下的流行事物非但不抗拒,还会进一步学习,在他们的共同努力下,目前全平台相关账号的关注量已经约100万。在陈秋阳看来,郑小瑛的音乐讲座,就是现在专业大V科普号的鼻祖。“郑老师深谙大众传播,很多爆款主题视频或音乐科普的文案,都是郑老师在电脑前一个字一个字敲出来的。没有人比她更了解观众,她说,我只是想将我看到和学习到的精神通过新媒体的语言传递给大家。”陈秋阳说,5月10日演出的《塞维利亚理发师》中文版同步通过某平台独家付费直播,吸引了超300万人次在线欣赏。

让世界听到中国

2000年,郑小瑛第一次回到父亲的出生地福建永定,见到了客家人为繁衍生息、保卫家园而建的土楼。“客家人在艰难的生活条件下不忘努力传承传统文化的精神,深深地震撼了我。”郑小瑛萌生了用交响乐来表达客家文化的念头。于是,她邀请作曲家刘湲创作了交响诗篇《土楼回响》。在福建龙岩首演时,来自世界各地的数千位客家代表安静地听完了5个乐章,时长约40分钟。“他们甚至掉了眼泪,这让我获得一种信心。”之后,郑小瑛等人完成交响乐录音,送评中国音乐界最高荣誉之一的金钟奖。2001年,《土楼回响》荣获首届中国音乐金钟奖唯一金奖。

《土楼回响》在国内演出大获成功后,郑小瑛开启了她的“土楼环球梦”。目前,她已携《土楼回响》在12个国家和地区演出近80场,创下中国交响乐套曲演出的纪录。“我有点得意,因为不晓得多少年后才会有人来打破这个纪录。”郑小瑛爽朗地笑着。

2007年,郑小瑛携厦门爱乐乐团带着《土楼回响》前往德国柏林爱乐音乐厅。出发前,她写了一篇文章,说自己去“关公面前耍大刀”了。在到达柏林的当天,郑小瑛鼓励乐团的演奏员去买站票观摩柏林爱乐乐团的演出。第二天,郑小瑛问大家昨天的音乐会如何,大家都说“太好了!”,她又问“那对今天我们的演出有没有信心?”年轻的演奏员们底气不足地回答“有—”!

“我就鼓励他们,我说,我们到贝多芬的故乡来‘耍大刀’了,这里有世界上最挑剔的交响乐耳朵。但是他们没见过我们这把‘刀’。他们应该有兴趣,看看西方交响乐的种子,撒到东方肥沃的土地上,开出了一朵什么样的‘奇葩’。”当天的演出非常成功,两次返场持续了10多分钟。

《土楼回响》的第5乐章,需要与当地民众合唱团一起互动完成。在柏林的演出中,热情的德国朋友把客家方言的歌词抄在手上,认真地边唱边看“小抄”。“一直都是我们中国人用半生不熟的德语唱《欢乐颂》,现在也有这样一首中国的山歌,让德国人、让全世界的人用中国的方言齐唱客家之歌。”郑小瑛心里头充满了自豪。

然而,这位有着赤子之心、总是爽朗地笑着的老人,曾三次患癌。68岁时,她被查出患有直肠癌。“我上午知道可能是癌,晚上还是按原计划去北京大学给研究生院新生讲课。他们让我指挥,我就站到桌子上,指挥他们唱国歌,完全忘了生病这件事。”郑小瑛说,自己更在乎患病后还能不能指挥。在治疗结束后仅一个月,头发还没长出来,她就戴着假发飞去爱沙尼亚执棒了中国交响音乐会和歌剧《卡门》……此后,她又两次面对癌症,她甚至连家人都没告诉,一个人跑到医院做了靶向治疗。“我这个人比较‘唯物’,每个人都会面对死亡,我想的更多的是赶紧做完我想做的事。”郑小瑛笑着说。

让大众听懂世界

郑小瑛常说,音乐要服务大众。起源于17世纪的意大利歌剧,在后来的发展中逐渐形成了诸多具有民族文化、地方文化特征的剧种和流派,在语言上也实现了本土化。郑小瑛因职业原因,常常出国指挥,由此,她了解到很多国家都对外国歌剧进行了语言的本土化。

新中国上演的第一部西洋歌剧,是1956年改编自法国小仲马同名小说的歌剧《茶花女》。当时,为了让观众更好地理解歌词内容,这部由中国人自制的西方歌剧,被翻译成中文后进行演出。从1956年到1966年,中文版《茶花女》演出100余场;1979年,在有2000多个座席的天津第一工人文化馆中,复排的《茶花女》创下了连演39场且场场爆满的纪录,之后,共演出了200余场。

郑小瑛坦言,中国众多的戏曲剧种造就了民众良好的音乐戏剧欣赏能力,但大众在面对20世纪90年代后用意、法、俄、德、英等外语演唱的西方歌剧时,时常望而却步。为此,郑小瑛身体力行推动“洋戏中唱”,希望“洋为中用”。“‘洋戏中唱’也不是我的创举,是20世纪50年代起就这样,我只是‘不忘初心’而已。”在此次《塞维利亚理发师》中文版演出之前,郑小瑛已经牵头完成了6部西方经典歌剧的中文版演出,有《茶花女》《帕老爷的婚事》《快乐寡妇》《费加罗的婚姻》《弄臣》《托斯卡》,而且正在准备下一部—《叶甫盖尼·奥涅金》。从翻译配歌到符合中国民众文化接受习惯的缩编修改,从领导音乐排练到合成演出,甚至逐页校对分谱,她常常加班至深夜。

唱词的中文配歌,是“洋戏中唱”的第一道门槛。因为要做到内容、句读、气口以及音节的数目和律动都要与原文保持一致。同时,郑小瑛还提出,中文的重音须与音乐高点一致,四声声调也要与旋律走向一致,语言要口语化、最好还要押韵。

郑小瑛用了约两个月的时间进行《塞维利亚理发师》中文版的缩编修配。她参考了原中央歌剧院钢琴歌剧音乐指导赵启雄和原总政歌剧团团长丁毅的中文译本,从中选出合适的文字,把它连接成文,缩编修改后进行配歌。同时,她还请意大利汉学家萨碧娜·爱迪佐尼进行了意中文字校对,以保证内容信息的准确。配完后,她就给演员打电话布置作业,让他们唱一唱,对于不合适的地方不断修改,直至完善。排练时,郑小瑛很开心听到演员们反映唱词很顺畅、好唱。

王川,是首位作为主角登上意大利米兰斯卡拉歌剧院的中国男高音歌剧演员,曾演出过50余场《塞维利亚理发师》。今年,刚在意大利演完原文版的他,又接受了郑小瑛的邀请,回来参演中文版。他坦言一开始有些许犹豫,担心自己无法很好地完成任务,但最后还是决定拼一拼。但他也直言“‘洋戏中唱’很难,因为不同于很多外语,中文不仅有元音,有复合元音,还有四声声调。最难的就是四声声调,同一拼音、不同声调的词语意义截然不同。为表达出声调,郑小瑛和团队一起做了某些音符上的调整,让大家更能听清演员在唱什么。”同样参演中文版的青年花腔女高音歌唱家鞠放说,用中文演唱对她来讲也是挑战,所幸郑小瑛给了足够的包容和耐心。但也是因为用中文,她才能更为深刻地了解人物本身和剧情发展,更好地塑造鲜活的形象。“‘洋戏中唱’实际上让高雅艺术变得更为平易近人,给了热爱歌剧的普通民众以欣赏高雅艺术的机会。”鞠放说。

当然,也有质疑“洋戏中唱”的个别声音,郑小瑛会告诉年轻同事:不要因为质疑而激动,要多看剧场的热烈反应,和数百万观看直播的热心观众的留言,做我们认为正确的事。第一次唱中文版歌剧的王川也坦言,一开始自己也有疑问,但这次参演,从排练到演出、再到现场的效果,他理解了“洋戏中唱”的意义。“她在努力地培养年轻演员,也在培养观众、培养市场,她是在为未来做事。所以,我跟郑老师说,只要未来她需要,我都会来。”王川说。

郑小瑛说自己是得到了大家的支持,才做成了想做的事,所以更应该回馈社会和大众。虽然过程有曲折、有艰难,但她笑着说:“如果不难的话要我们这些人做什么?如果所有事情都水到渠成的话,还要奋斗做什么?”

(未署名图片由郑小瑛歌剧艺术中心提供)