2026-01-28 撰文 本刊记者 莫倩 摄影 本刊记者 万全 陈建

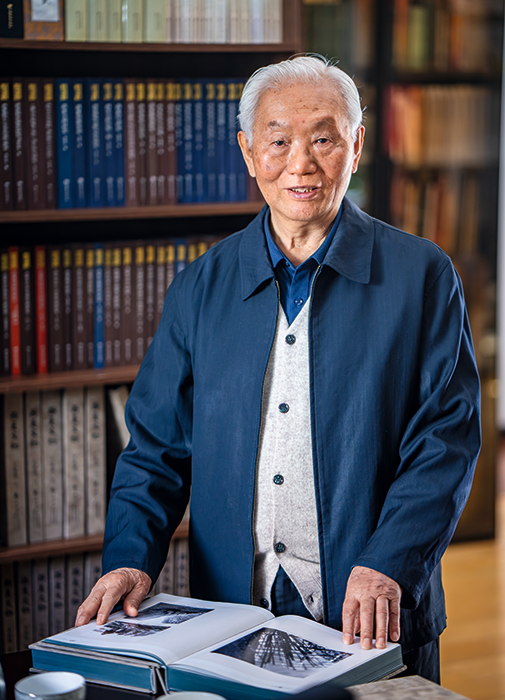

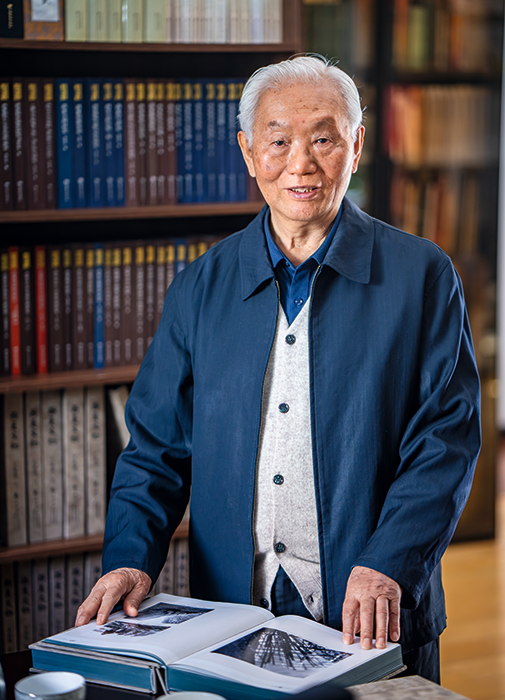

86岁的史金波家中,书房四壁皆为书。书柜里,由他主编或撰写的著作巍然成列;桌案上,常常查阅的书籍层层叠叠。如今,身为中国社会科学院(以下简称“中国社科院”)学部委员、民族学与人类学研究所研究员,他依然忙碌:根据最新学术研究带领团队第3次翻译西夏法典《天盛律令》,编审《俄藏黑水城文献》最后一卷,更详细地解读《西夏文物》系列丛书……史金波说,西夏王朝是中国历史的一部分,西夏文字及文献是中华文明的一部分,做好西夏学研究是国家之需,亦是自己心之所向。

为国之需踏入“绝学”

1908年,尘封多年的西夏“黑水镇燕军司”驻所—黑水城被发现。彼时,中国国力衰微,大量出土文献、文物流失海外,催生了敦煌学之外又一高度国际化的学科—西夏学。在20世纪很长一段时间里,苏联、英国、日本等国学者凭借中国流失海外的西夏文献在这一研究领域占据主导地位,中国学者只能依据国外成果对文献、文物等进行间接研究,以致出现“西夏在中国,西夏学在国外”的说法。

清华大学人文学院教授沈卫荣曾说,中国的西夏学研究正式开始于王静如。王静如是中国著名西夏学学家,也是史金波的老师。1936年,王静如的著作《西夏研究》获得国际汉学最高成就奖—儒莲奖。但此后几十年间,由于种种条件的限制,中国西夏学研究整体进展缓慢,亟需新的突破。

史金波与西夏学的结缘,始于一次“国家需要”的召唤。1962年,正在中央民族学院(今中央民族大学)学习彝语的史金波,受到报考西夏文研究生的动员。这既是考虑到彝语和西夏文有亲缘关系,更是因为国家需要西夏文方面的人才。作为一名在校期间就加入中国共产党的学生,史金波认为响应国家号召义不容辞。“我给家里写信征求意见,因为我家在农村,生活困难,家人也期盼着我毕业后尽早工作挣钱。后来父母来信说家里支持我继续深造,让我不要有顾虑。”就这样,史金波进入中国科学院民族研究所学习,师从王静如并成为新中国第一位西夏文研究生。

彼时,国家重视西夏学研究,中国的西夏学在王静如带领下恢复了业务工作。进入研究所后,史金波面对无人在用的西夏文文字和稀缺的西夏史料,一切都需要从头开始。他暗下决心,要学好西夏文,为继承和弘扬这份文化遗产尽最大努力。

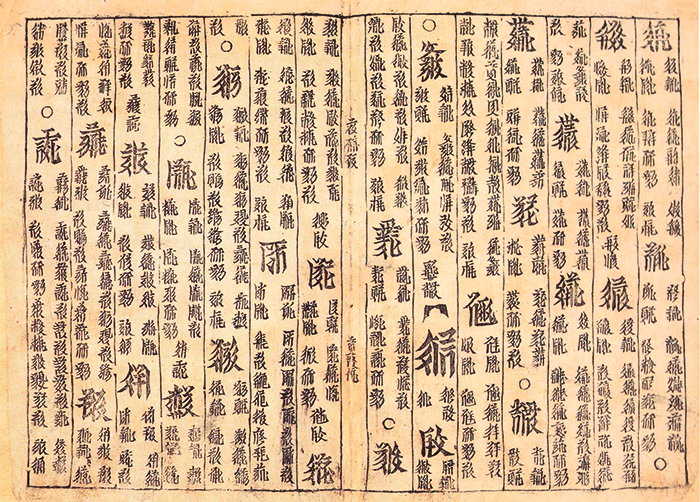

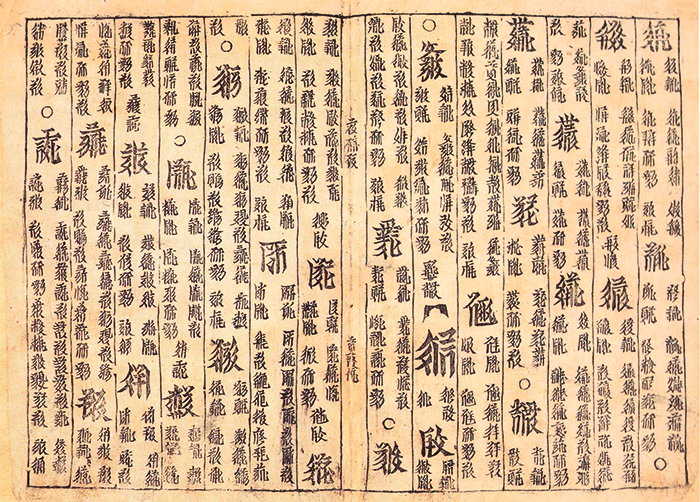

西夏文约六千字,由西夏王朝为记录党项语、仿借汉字造字方法创制而成。西夏灭亡后,党项民族与其他民族融合的步伐加快,西夏文逐渐变成无人能识的“死文字”。史金波开始学习西夏文之时,国内外专家们能知晓字义的西夏文不超过一半,很多语法关键问题没有找到答案。史金波从抄写夏汉对音对义词语集《番汉合时掌中珠》入手,一个字一个字学习,第一学期就熟记了1000多个西夏字,并完成论文《从〈番汉合时掌中珠〉看西夏文语法》。同时,他还利用有限的资料揣度西夏文语法,开始翻译一些简单的西夏文,西夏文释读水平渐渐跻身国内前列。

1964年,有了一定西夏文基础的史金波,跟随敦煌文物研究所(今敦煌研究院)所长常书鸿和导师王静如参加莫高窟、榆林窟考察,他主要负责抄录、翻译各洞窟中西夏文题记。这次考察最终认定两处窟群共有80多个西夏洞窟,远超此前认知。这一结论把大批西夏洞窟及其壁画、塑像呈现给世人,大大改变了人们对敦煌洞窟布局的认识,为敦煌学研究作出了重大贡献,也丰富了西夏学的重要内容。第一次参加西夏文字实践的史金波,也从中看到了西夏研究的重要作用。

“做学问就是要啃硬骨头”

史金波说,二十四史中没有西夏史,研究西夏的目的是填补西夏历史的空白,虽然难度大,但学术价值高。

1972年,史金波在中国科学院图书馆看到了苏联出版的《文海》上册,书中有中国黑水城(今属内蒙古额济纳旗)出土的西夏文《文海》的影印件。这是一部兼有《说文解字》和《广韵》特点的西夏文韵书,每个西夏文字下面以双行小字注释,对形、音、义都有具体解释。史金波说,这部书是开启西夏文字大门的钥匙,具有巨大科学价值。

《文海》全书共110页,收录了近3000个字条。当时,学术界所能识读的西夏文字仅有两千多个。看到这本书后,史金波便开始了艰难的翻译工作。历时3年多,他夜以继日,完成了初步翻译,所识西夏文字渐次增多。

后来,中国民族古文字学家黄振华和西夏学学家白滨加入,翻译进度加快。为了克服原稿图片模糊的困难,更精准地推敲字义,也便于对照校勘,他们决定为全书做索引。他们将译稿手抄后复制了30份,按条裁剪,做成数万张卡片,再以字系条,分字排列。这样,每个西夏字在书中出现的频次及位置皆可迅速检索。“通过文字所在不同字条的上下文语境,不断推测和验证文字字义。”史金波的学生、中国社科院古代史研究所助理研究员和智说。没有复印机的年代,他们用电火花打印机复制文稿。电火花打印机扫描时释放出异味,时间一长,便会让人头昏脑胀。三个人坚持一个多月后,总算完成了复制。1983年,《文海研究》出版,其中6000多个西夏字中的5000多个得到释读,为西夏文译释提供了关键资料,也为后续西夏学研究奠定了重要基础。自此,史金波从西夏文入手,逐渐打开了西夏研究的大门。

20世纪80年代末,苏联西夏学学家克恰诺夫将西夏法典《天盛律令》翻译为俄语,出版了《天盛改旧新定律令(1149—1169)》,并在书中刊布《天盛律令》原件照片。史金波收到克恰诺夫的赠书后看到了《天盛律令》的原文,他意识到这部西夏法典应有从西夏文本直接翻译成汉文的译本。于是,他与同事黄振华、聂鸿音、白滨组成课题组,将此申报国家社科基金项目,集中力量进行翻译。

《天盛律令》有20卷,内容极为丰富,记载了西夏王朝的政治、经济、军事、文化、宗教、社会等重要资料。西夏有许多从汉文版翻译为西夏文的著作,但《天盛律令》是西夏原始文献,没有汉文本可以参考,这就意味着文献中的许多字虽知晓字面意义,但难以准确译成对应的汉文词语。许多语句都是在文献多处出现后经反复比对才能知晓其确切含义。历经5年多的努力,1994年《西夏天盛律令》译本出版,2000年修订本推出。此书出版后,以此书为资料研究西夏社会、历史的著作和论文不断出现,推动了西夏研究。

不仅如此,史金波还完成了许多有影响力的著作。1986年出版的《西夏文化》一书,在西夏文字、语言、宗教、职官、文学、书法、历法、姓氏、亲属称谓等方面使用了西夏文资料,呈现出比以前更加丰富的西夏文化,使西夏的面貌更为清晰;1988年出版的《西夏佛教史略》,在资料极其匮乏的情况下,对西夏佛教史做了梳理,填补了西夏佛教研究的空白……

让流失的文献“回归”

研究越是深入,文献匮乏的制约就越是明显。1987年,中国社科院派遣史金波和李范文赴苏联进行学术交流,这是中国西夏研究学者第一次到国外考察流失的西夏文物文献。在为期3周的访问中,两位国内顶尖的西夏学专家见到了令中国学者魂牵梦绕的珍籍—从黑水城遗址出土、被40匹骆驼运走的西夏文献,它们足足装满了12个高大、宽厚的书柜。他们还参观了冬宫博物馆黑水城展厅西夏时期精美的绘画、彩塑和印刷雕版,也看到了中苏间西夏学的研究差距。彼时,中国西夏学研究在改革开放的推动下已经取得了显著进展,但中国学者仍受制于文献缺乏,难以见到流失异域的大量文献,而苏方刊布的文献又很少,导致学者们查阅、利用这批文献十分不便。因此,尽最大努力使这批文献公之于世,成为史金波最大的愿望。回国后,两人分别向上级汇报,请求酌情考虑,尽早安排出版黑水城文献的计划。

1992年,受中国社科院委托,史金波与俄方联系共同整理、出版黑水城出土文献事宜。“我们的联系信得到圣彼得堡东方学研究所(今俄罗斯科学院东方文献研究所)所长彼得罗斯扬、副所长克恰诺夫的联名正式答复,同意合作共同整理、出版藏于该所的黑水城出土的全部文献。”史金波回忆,1993年春,他代表中国社科院民族研究所,与圣彼得堡东方学研究所、上海古籍出版社负责人达成了出版合作协议。根据协议,史金波于1993年、1994年、1997年、2000年4次率团赴俄进行黑水城出土文献的整理、编辑、拍摄,每次工作约3个月。

1993年,团队一行五人来到了东方学研究所。他们有着清晰的分工,史金波、白滨、聂鸿音作为专业人员审读文献后进行详细登录,包括题目、内容、装帧、版本、形制、字体、特点等在内的40余个项目。登录卡制作完成后,上海古籍出版社的编辑蒋维崧和摄影师严克勤完成相应文献的拍照。“那时候使用胶卷相机,白天拍照,晚上冲洗胶卷,第二天早上拿到研究所把照片和相应文献进行比对,有问题的照片进行重新拍摄,没有问题则将原始文献归还。”史金波说。1993年的俄罗斯正处于转型期,研究所的工作人员上午10点上班,下午4点就下班了。史金波很着急,“国家出资派我们出来工作,每天只工作这么短时间,心里愧对国家。我便跟俄方几次沟通、协调。最终,我们以支付加班工资为条件让相关人员延长两小时工作。”为省时、省钱,他们自己做饭,早晨带午饭上班,中午匆匆吃完午饭便马上投入工作。史金波说,这个机会来之不易,他们要尽最大努力阅览资料并把资料影像带回去。团队采取了整理拍摄一部分,便及时编辑出版一部分的方法,1997年便出版了4册《俄藏黑水城文献》。也是在这一年,中国社科院西夏研究中心(今中国社科院西夏文化研究中心)成立。

时至今日,《俄藏黑水城文献》的整理、编辑工作还在继续,目前正在进行第33册的编辑工作,这也是本套丛书的最后一册。整套丛书收录了团队拍摄的数万幅照片,分为汉文部分、西夏文世俗部分、西夏文佛经部分、其他民族文字部分,除6册汉文文献外,其余多为西夏文文献。中国社科院民族学与人类学研究所民族文字文献研究室主任、西夏文化研究中心主任孙伯君说,《俄藏黑水城文献》的出版改变了中国西夏学学者依赖间接资料的窘境,也为中国西夏学人才的培养提供了文献研究基础,“在此基础上,西夏学学者的研究成果改变了‘西夏在中国,西夏学在国外’的境况,可以说,西夏学也在中国。”

“烂卷子”里的大发现

1997年,史金波第3次赴俄工作。整理编辑之余,他常常问克恰诺夫:除了目录登记的文献外,还有没有目录之外的文献?“克恰洛夫说还有些‘烂卷子’,他说就先不要想这些了,因为目录上的文献已有很多,估计我们也拍不完。”史金波说,团队在高效工作下很快完成了当次的整理编辑任务,他笑称“因为我们天天惦记那些未登录在册的文献。”

之后,史金波进入了未登录在册文献所在的库房。“里面有100多个盒子,我拿出盒子一翻,确如克恰诺夫所说,是一些‘烂卷子’,多是草书,有些是无头无尾的文献内容。因为它形式上的破旧,俄方的几代专家都没有研究过这批资料。”当史金波仔细辨识时,“不得了,是关于西夏王朝的社会文书草书,是基层的社会面貌,非常珍贵。”在一些西夏文佛经的封面内,他还发现了裱糊在其中的西夏文文书残页。虽然当时史金波的西夏文草书释读能力有限,但他能够识别这批文书的大致属性、类别,有户籍、账籍、契约、军籍、诉讼状、告牒、书信等。史金波如获至宝,决定对社会文书内容全部提取、详细登录,并请摄影师一一拍照。

第3次赴俄工作回国后,史金波将这一发现汇报给中国著名宋史学家邓广铭。邓广铭亦十分高兴,指出宋、辽、金朝都缺乏直接来自社会、反映社会实际的社会文书,西夏社会文书的发现,不仅对西夏社会研究,而且对宋朝时期各王朝的社会研究都具有参考价值。团队在第3次和第4次赴俄工作期间,完成了1000多件编号、1500余件西夏文社会文书的登录和拍摄工作。

获得了这批文书后,释读便成了新的挑战。在《俄藏黑水城文献》的原出版计划中,这批草书文书并未在列。团队于是将《俄藏黑水城文献》世俗部分增加3册,将社会文书在第12、13、14册中刊布。史金波回忆,“我做工作追求完美,认为出书立著应建立在一定研究成果的基础上。这批西夏文草书文书当时并未得到较为准确地破译和定名,所以,我认为应先破译和定名后再出版。”自1998年起,史金波对这些残破、字迹不清、缺头少尾的文书开始了多年的研究攻坚。他要求自己卷不离手,无论是在办公室、书房,还是在公交车、地铁、候机室,他都会拿出西夏文文书进行反复揣摩。和智回忆,自己读博时跟随史金波出差,“史老师候机时在看西夏文草书,乘飞机时也在看,异于常人的勤奋和执着。”

2006年,史金波完成了西夏文社会文书的定名目录,完成了西夏社会文书的3册出版任务,让世人看到了西夏社会的基层面貌。同时,通过对这批文书的深度研究,他于2007年、2017年、2021年先后出版《西夏社会》《西夏经济文书研究》和《西夏军事文书研究》,揭示出鲜为人知的西夏社会、经济和军事情况。如今,国内学者对《俄藏黑水城文献》刊布的大部分文献都进行了解读,也取得了丰硕成果。

做学问是最大的兴趣

自学习西夏文至今,史金波已在西夏学领域深耕60余年。和智说,史金波最大兴趣就是做学问,他的生活里没有周末、没有假期,每天都在伏案工作、学习,数十年如一日。80岁以前,他每天工作学习超过10个小时,80岁以后仍然每天工作8小时以上,哪天没有新收获,他便会感到不安。“但现在每天只能工作六七个小时了。”史金波不无惋惜地说。

前段时间,和智陪同史金波参加了中国人民大学第三届西夏学青年学者论坛。过去,史金波外出参加活动、会议,习惯把时间卡得稍紧一些,不会提前太早出发,这样他能把更多时间留在书桌前。“有时候遇到一些交通状况,至少70岁以前吧,史老师就会下车奔跑过去。后来,师母说岁数大了就绝不能像之前那样奔跑了,便嘱咐外出一定要留出足够的时间。”和智说。

论坛发言时,史金波强调学术创新应与社会责任并重,激励青年学者潜心钻研,勇于承担。这是因为史金波重视西夏学后续力量的培养。著名学者冯其庸曾邀请他到中国人民大学国学院开设西夏文课,他开课两次,教授学生50多人。2011年以来,中国社科院西夏文化研究中心与宁夏大学西夏学研究院举办了3次西夏文研修班,史金波担任主讲。“我们沿着史先生的路子,举办了两届全国民族古文字冷门‘绝学’后备人才培训班。”孙伯君说,课程内容覆盖西夏文、突厥文、回鹘文、契丹文、藏文、女真文、满文等多种民族古文字,参加培训的学生来自约50所高校,为进一步培养“绝学”的后备人才提供了学术支撑。

近年来,西夏学研究呈现方兴未艾、百花齐放的局面。其中,史金波编写的《西夏文教程》于2013年出版,以体系化课程破解西夏学研究难题,成为国内外首部体系完整的西夏文教学与研究标准教材;《西夏文教程》和《西夏经济文书研究》已译成英文版在国外发行,并入藏欧美等多家著名图书馆。这是中国西夏研究著作首次被译为外文出版,对提高中国的学术话语权作出了新的贡献。孙伯君说,今天西夏学的研究成果,是站在几代学者共同搭建的阶梯上取得的,其中,史金波先生的贡献坚实而重要。西夏学学家陈育宁说,史金波先生一直居于西夏学复苏、兴起与发展的前沿,起着重要的骨干、带动和引领的作用,是西夏学界公认的名副其实的领军人物。

“我初入行时,西夏学还是‘冷门绝学’,现在不一样了,国家重视,不仅人才培养梯队完备,我国也已发展成为国际西夏学的研究中心,在国际上具备了一定话语权。我觉得自己这辈子为国家做了一些实实在在的事情。”史金波笑着说道。

上一页

下一页

2026-01-28 撰文 本刊记者 莫倩 摄影 本刊记者 万全 陈建

86岁的史金波家中,书房四壁皆为书。书柜里,由他主编或撰写的著作巍然成列;桌案上,常常查阅的书籍层层叠叠。如今,身为中国社会科学院(以下简称“中国社科院”)学部委员、民族学与人类学研究所研究员,他依然忙碌:根据最新学术研究带领团队第3次翻译西夏法典《天盛律令》,编审《俄藏黑水城文献》最后一卷,更详细地解读《西夏文物》系列丛书……史金波说,西夏王朝是中国历史的一部分,西夏文字及文献是中华文明的一部分,做好西夏学研究是国家之需,亦是自己心之所向。

为国之需踏入“绝学”

1908年,尘封多年的西夏“黑水镇燕军司”驻所—黑水城被发现。彼时,中国国力衰微,大量出土文献、文物流失海外,催生了敦煌学之外又一高度国际化的学科—西夏学。在20世纪很长一段时间里,苏联、英国、日本等国学者凭借中国流失海外的西夏文献在这一研究领域占据主导地位,中国学者只能依据国外成果对文献、文物等进行间接研究,以致出现“西夏在中国,西夏学在国外”的说法。

清华大学人文学院教授沈卫荣曾说,中国的西夏学研究正式开始于王静如。王静如是中国著名西夏学学家,也是史金波的老师。1936年,王静如的著作《西夏研究》获得国际汉学最高成就奖—儒莲奖。但此后几十年间,由于种种条件的限制,中国西夏学研究整体进展缓慢,亟需新的突破。

史金波与西夏学的结缘,始于一次“国家需要”的召唤。1962年,正在中央民族学院(今中央民族大学)学习彝语的史金波,受到报考西夏文研究生的动员。这既是考虑到彝语和西夏文有亲缘关系,更是因为国家需要西夏文方面的人才。作为一名在校期间就加入中国共产党的学生,史金波认为响应国家号召义不容辞。“我给家里写信征求意见,因为我家在农村,生活困难,家人也期盼着我毕业后尽早工作挣钱。后来父母来信说家里支持我继续深造,让我不要有顾虑。”就这样,史金波进入中国科学院民族研究所学习,师从王静如并成为新中国第一位西夏文研究生。

彼时,国家重视西夏学研究,中国的西夏学在王静如带领下恢复了业务工作。进入研究所后,史金波面对无人在用的西夏文文字和稀缺的西夏史料,一切都需要从头开始。他暗下决心,要学好西夏文,为继承和弘扬这份文化遗产尽最大努力。

西夏文约六千字,由西夏王朝为记录党项语、仿借汉字造字方法创制而成。西夏灭亡后,党项民族与其他民族融合的步伐加快,西夏文逐渐变成无人能识的“死文字”。史金波开始学习西夏文之时,国内外专家们能知晓字义的西夏文不超过一半,很多语法关键问题没有找到答案。史金波从抄写夏汉对音对义词语集《番汉合时掌中珠》入手,一个字一个字学习,第一学期就熟记了1000多个西夏字,并完成论文《从〈番汉合时掌中珠〉看西夏文语法》。同时,他还利用有限的资料揣度西夏文语法,开始翻译一些简单的西夏文,西夏文释读水平渐渐跻身国内前列。

1964年,有了一定西夏文基础的史金波,跟随敦煌文物研究所(今敦煌研究院)所长常书鸿和导师王静如参加莫高窟、榆林窟考察,他主要负责抄录、翻译各洞窟中西夏文题记。这次考察最终认定两处窟群共有80多个西夏洞窟,远超此前认知。这一结论把大批西夏洞窟及其壁画、塑像呈现给世人,大大改变了人们对敦煌洞窟布局的认识,为敦煌学研究作出了重大贡献,也丰富了西夏学的重要内容。第一次参加西夏文字实践的史金波,也从中看到了西夏研究的重要作用。

“做学问就是要啃硬骨头”

史金波说,二十四史中没有西夏史,研究西夏的目的是填补西夏历史的空白,虽然难度大,但学术价值高。

1972年,史金波在中国科学院图书馆看到了苏联出版的《文海》上册,书中有中国黑水城(今属内蒙古额济纳旗)出土的西夏文《文海》的影印件。这是一部兼有《说文解字》和《广韵》特点的西夏文韵书,每个西夏文字下面以双行小字注释,对形、音、义都有具体解释。史金波说,这部书是开启西夏文字大门的钥匙,具有巨大科学价值。

《文海》全书共110页,收录了近3000个字条。当时,学术界所能识读的西夏文字仅有两千多个。看到这本书后,史金波便开始了艰难的翻译工作。历时3年多,他夜以继日,完成了初步翻译,所识西夏文字渐次增多。

后来,中国民族古文字学家黄振华和西夏学学家白滨加入,翻译进度加快。为了克服原稿图片模糊的困难,更精准地推敲字义,也便于对照校勘,他们决定为全书做索引。他们将译稿手抄后复制了30份,按条裁剪,做成数万张卡片,再以字系条,分字排列。这样,每个西夏字在书中出现的频次及位置皆可迅速检索。“通过文字所在不同字条的上下文语境,不断推测和验证文字字义。”史金波的学生、中国社科院古代史研究所助理研究员和智说。没有复印机的年代,他们用电火花打印机复制文稿。电火花打印机扫描时释放出异味,时间一长,便会让人头昏脑胀。三个人坚持一个多月后,总算完成了复制。1983年,《文海研究》出版,其中6000多个西夏字中的5000多个得到释读,为西夏文译释提供了关键资料,也为后续西夏学研究奠定了重要基础。自此,史金波从西夏文入手,逐渐打开了西夏研究的大门。

20世纪80年代末,苏联西夏学学家克恰诺夫将西夏法典《天盛律令》翻译为俄语,出版了《天盛改旧新定律令(1149—1169)》,并在书中刊布《天盛律令》原件照片。史金波收到克恰诺夫的赠书后看到了《天盛律令》的原文,他意识到这部西夏法典应有从西夏文本直接翻译成汉文的译本。于是,他与同事黄振华、聂鸿音、白滨组成课题组,将此申报国家社科基金项目,集中力量进行翻译。

《天盛律令》有20卷,内容极为丰富,记载了西夏王朝的政治、经济、军事、文化、宗教、社会等重要资料。西夏有许多从汉文版翻译为西夏文的著作,但《天盛律令》是西夏原始文献,没有汉文本可以参考,这就意味着文献中的许多字虽知晓字面意义,但难以准确译成对应的汉文词语。许多语句都是在文献多处出现后经反复比对才能知晓其确切含义。历经5年多的努力,1994年《西夏天盛律令》译本出版,2000年修订本推出。此书出版后,以此书为资料研究西夏社会、历史的著作和论文不断出现,推动了西夏研究。

不仅如此,史金波还完成了许多有影响力的著作。1986年出版的《西夏文化》一书,在西夏文字、语言、宗教、职官、文学、书法、历法、姓氏、亲属称谓等方面使用了西夏文资料,呈现出比以前更加丰富的西夏文化,使西夏的面貌更为清晰;1988年出版的《西夏佛教史略》,在资料极其匮乏的情况下,对西夏佛教史做了梳理,填补了西夏佛教研究的空白……

让流失的文献“回归”

研究越是深入,文献匮乏的制约就越是明显。1987年,中国社科院派遣史金波和李范文赴苏联进行学术交流,这是中国西夏研究学者第一次到国外考察流失的西夏文物文献。在为期3周的访问中,两位国内顶尖的西夏学专家见到了令中国学者魂牵梦绕的珍籍—从黑水城遗址出土、被40匹骆驼运走的西夏文献,它们足足装满了12个高大、宽厚的书柜。他们还参观了冬宫博物馆黑水城展厅西夏时期精美的绘画、彩塑和印刷雕版,也看到了中苏间西夏学的研究差距。彼时,中国西夏学研究在改革开放的推动下已经取得了显著进展,但中国学者仍受制于文献缺乏,难以见到流失异域的大量文献,而苏方刊布的文献又很少,导致学者们查阅、利用这批文献十分不便。因此,尽最大努力使这批文献公之于世,成为史金波最大的愿望。回国后,两人分别向上级汇报,请求酌情考虑,尽早安排出版黑水城文献的计划。

1992年,受中国社科院委托,史金波与俄方联系共同整理、出版黑水城出土文献事宜。“我们的联系信得到圣彼得堡东方学研究所(今俄罗斯科学院东方文献研究所)所长彼得罗斯扬、副所长克恰诺夫的联名正式答复,同意合作共同整理、出版藏于该所的黑水城出土的全部文献。”史金波回忆,1993年春,他代表中国社科院民族研究所,与圣彼得堡东方学研究所、上海古籍出版社负责人达成了出版合作协议。根据协议,史金波于1993年、1994年、1997年、2000年4次率团赴俄进行黑水城出土文献的整理、编辑、拍摄,每次工作约3个月。

1993年,团队一行五人来到了东方学研究所。他们有着清晰的分工,史金波、白滨、聂鸿音作为专业人员审读文献后进行详细登录,包括题目、内容、装帧、版本、形制、字体、特点等在内的40余个项目。登录卡制作完成后,上海古籍出版社的编辑蒋维崧和摄影师严克勤完成相应文献的拍照。“那时候使用胶卷相机,白天拍照,晚上冲洗胶卷,第二天早上拿到研究所把照片和相应文献进行比对,有问题的照片进行重新拍摄,没有问题则将原始文献归还。”史金波说。1993年的俄罗斯正处于转型期,研究所的工作人员上午10点上班,下午4点就下班了。史金波很着急,“国家出资派我们出来工作,每天只工作这么短时间,心里愧对国家。我便跟俄方几次沟通、协调。最终,我们以支付加班工资为条件让相关人员延长两小时工作。”为省时、省钱,他们自己做饭,早晨带午饭上班,中午匆匆吃完午饭便马上投入工作。史金波说,这个机会来之不易,他们要尽最大努力阅览资料并把资料影像带回去。团队采取了整理拍摄一部分,便及时编辑出版一部分的方法,1997年便出版了4册《俄藏黑水城文献》。也是在这一年,中国社科院西夏研究中心(今中国社科院西夏文化研究中心)成立。

时至今日,《俄藏黑水城文献》的整理、编辑工作还在继续,目前正在进行第33册的编辑工作,这也是本套丛书的最后一册。整套丛书收录了团队拍摄的数万幅照片,分为汉文部分、西夏文世俗部分、西夏文佛经部分、其他民族文字部分,除6册汉文文献外,其余多为西夏文文献。中国社科院民族学与人类学研究所民族文字文献研究室主任、西夏文化研究中心主任孙伯君说,《俄藏黑水城文献》的出版改变了中国西夏学学者依赖间接资料的窘境,也为中国西夏学人才的培养提供了文献研究基础,“在此基础上,西夏学学者的研究成果改变了‘西夏在中国,西夏学在国外’的境况,可以说,西夏学也在中国。”

“烂卷子”里的大发现

1997年,史金波第3次赴俄工作。整理编辑之余,他常常问克恰诺夫:除了目录登记的文献外,还有没有目录之外的文献?“克恰洛夫说还有些‘烂卷子’,他说就先不要想这些了,因为目录上的文献已有很多,估计我们也拍不完。”史金波说,团队在高效工作下很快完成了当次的整理编辑任务,他笑称“因为我们天天惦记那些未登录在册的文献。”

之后,史金波进入了未登录在册文献所在的库房。“里面有100多个盒子,我拿出盒子一翻,确如克恰诺夫所说,是一些‘烂卷子’,多是草书,有些是无头无尾的文献内容。因为它形式上的破旧,俄方的几代专家都没有研究过这批资料。”当史金波仔细辨识时,“不得了,是关于西夏王朝的社会文书草书,是基层的社会面貌,非常珍贵。”在一些西夏文佛经的封面内,他还发现了裱糊在其中的西夏文文书残页。虽然当时史金波的西夏文草书释读能力有限,但他能够识别这批文书的大致属性、类别,有户籍、账籍、契约、军籍、诉讼状、告牒、书信等。史金波如获至宝,决定对社会文书内容全部提取、详细登录,并请摄影师一一拍照。

第3次赴俄工作回国后,史金波将这一发现汇报给中国著名宋史学家邓广铭。邓广铭亦十分高兴,指出宋、辽、金朝都缺乏直接来自社会、反映社会实际的社会文书,西夏社会文书的发现,不仅对西夏社会研究,而且对宋朝时期各王朝的社会研究都具有参考价值。团队在第3次和第4次赴俄工作期间,完成了1000多件编号、1500余件西夏文社会文书的登录和拍摄工作。

获得了这批文书后,释读便成了新的挑战。在《俄藏黑水城文献》的原出版计划中,这批草书文书并未在列。团队于是将《俄藏黑水城文献》世俗部分增加3册,将社会文书在第12、13、14册中刊布。史金波回忆,“我做工作追求完美,认为出书立著应建立在一定研究成果的基础上。这批西夏文草书文书当时并未得到较为准确地破译和定名,所以,我认为应先破译和定名后再出版。”自1998年起,史金波对这些残破、字迹不清、缺头少尾的文书开始了多年的研究攻坚。他要求自己卷不离手,无论是在办公室、书房,还是在公交车、地铁、候机室,他都会拿出西夏文文书进行反复揣摩。和智回忆,自己读博时跟随史金波出差,“史老师候机时在看西夏文草书,乘飞机时也在看,异于常人的勤奋和执着。”

2006年,史金波完成了西夏文社会文书的定名目录,完成了西夏社会文书的3册出版任务,让世人看到了西夏社会的基层面貌。同时,通过对这批文书的深度研究,他于2007年、2017年、2021年先后出版《西夏社会》《西夏经济文书研究》和《西夏军事文书研究》,揭示出鲜为人知的西夏社会、经济和军事情况。如今,国内学者对《俄藏黑水城文献》刊布的大部分文献都进行了解读,也取得了丰硕成果。

做学问是最大的兴趣

自学习西夏文至今,史金波已在西夏学领域深耕60余年。和智说,史金波最大兴趣就是做学问,他的生活里没有周末、没有假期,每天都在伏案工作、学习,数十年如一日。80岁以前,他每天工作学习超过10个小时,80岁以后仍然每天工作8小时以上,哪天没有新收获,他便会感到不安。“但现在每天只能工作六七个小时了。”史金波不无惋惜地说。

前段时间,和智陪同史金波参加了中国人民大学第三届西夏学青年学者论坛。过去,史金波外出参加活动、会议,习惯把时间卡得稍紧一些,不会提前太早出发,这样他能把更多时间留在书桌前。“有时候遇到一些交通状况,至少70岁以前吧,史老师就会下车奔跑过去。后来,师母说岁数大了就绝不能像之前那样奔跑了,便嘱咐外出一定要留出足够的时间。”和智说。

论坛发言时,史金波强调学术创新应与社会责任并重,激励青年学者潜心钻研,勇于承担。这是因为史金波重视西夏学后续力量的培养。著名学者冯其庸曾邀请他到中国人民大学国学院开设西夏文课,他开课两次,教授学生50多人。2011年以来,中国社科院西夏文化研究中心与宁夏大学西夏学研究院举办了3次西夏文研修班,史金波担任主讲。“我们沿着史先生的路子,举办了两届全国民族古文字冷门‘绝学’后备人才培训班。”孙伯君说,课程内容覆盖西夏文、突厥文、回鹘文、契丹文、藏文、女真文、满文等多种民族古文字,参加培训的学生来自约50所高校,为进一步培养“绝学”的后备人才提供了学术支撑。

近年来,西夏学研究呈现方兴未艾、百花齐放的局面。其中,史金波编写的《西夏文教程》于2013年出版,以体系化课程破解西夏学研究难题,成为国内外首部体系完整的西夏文教学与研究标准教材;《西夏文教程》和《西夏经济文书研究》已译成英文版在国外发行,并入藏欧美等多家著名图书馆。这是中国西夏研究著作首次被译为外文出版,对提高中国的学术话语权作出了新的贡献。孙伯君说,今天西夏学的研究成果,是站在几代学者共同搭建的阶梯上取得的,其中,史金波先生的贡献坚实而重要。西夏学学家陈育宁说,史金波先生一直居于西夏学复苏、兴起与发展的前沿,起着重要的骨干、带动和引领的作用,是西夏学界公认的名副其实的领军人物。

“我初入行时,西夏学还是‘冷门绝学’,现在不一样了,国家重视,不仅人才培养梯队完备,我国也已发展成为国际西夏学的研究中心,在国际上具备了一定话语权。我觉得自己这辈子为国家做了一些实实在在的事情。”史金波笑着说道。