2025-07-10

2023年6月,在加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上,习近平总书记强调,加强荒漠化综合防治,深入推进“三北”等重点生态工程建设,事关我国生态安全、事关强国建设、事关中华民族永续发展,要求“力争用10年左右时间,打一场‘三北’工程攻坚战”。

两年来,“三北”工程攻坚战围绕荒漠化治理的重点、难点加速推进,更加浓郁的绿色在祖国北疆不断铺展。在座谈会召开两周年之际,2024年“地球卫士奖”得主,中国林业科学研究院首席科学家、三北工程研究院院长卢琦在接受《人民画报》专访时表示,“三北”工程六期规划的重要目标就是打好“三北”工程攻坚战三大标志性战役。未来,“三北”工程攻坚战的实施要遵循习近平总书记的系统治理观念,努力建设好绿色“三北”、生态“三北”、美丽“三北”和幸福“三北”。

《人民画报》:经过70余年的努力,我国防沙治沙工作实现了从“沙进人退”到“人进沙退”的历史性转变。在您看来,是否所有存在于自然界的沙都需要治理?我们进行防沙治沙工作的目标是什么?

卢琦:治沙,源于人类生存与发展的内在需求。我们之所以重视治沙,主要是因为荒漠化对生态环境和人类社会造成的诸多负面影响。然而,这并不意味着所有的沙地、沙漠都需要治理。我常以吃感冒药为喻,如果家中有一人感冒,不意味着全家人都需要去吃药。治沙亦然,我们需要先将自然形成的沙漠、沙地与因人为活动导致的退化沙地区分开来。

判断一片沙漠需要治理与否,首先是看它的形成年代和形成原因。地质学上的全新世开始于距今约1.2万至1万年前,这一时期被称作地球开始受人类活动影响较大的时代。我们认为,在全新世之前就已经存在的沙漠多数为原生沙漠,这部分我们尽量不做人为干预;而如果一片沙漠形成于全新世之后,人类活动则更可能是其形成的主导因素。当下,我们治理的重点正是这些距今1万年以来新增的、与人类活动密切相关的“人造沙漠”。

第二,还需要关注的是人类是否有重大治沙需求,诸如国家重大工程、交通运输、国防和城镇建设等。当人类的发展需求得到基本满足后,应避免无节制地扩大对自然资源的开发利用,秉持适度、可持续的原则,因害设防、综合治理。

当治沙的范畴得以明确后,防沙治沙工作的最终目标也逐步明晰。经过70余年的努力,目前我国已经实现了从“沙进人退”到“人进沙退”的历史性转变,但我们所追求的终极目标是“人退沙退”,给自然留出空白。正如习近平总书记所指出的,中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。所谓“和谐共生”,是一种相互尊重、彼此协调的关系。防沙治沙工作的基本思路,在于恢复那些本不应成为荒漠之地的生态原貌,而非试图消灭地球上原本就存在的沙漠、荒漠等自然地貌。

《人民画报》:按照《“三北”防护林体系建设总体规划方案》,“三北”工程建设从1978年开始到2050年结束,分三个阶段八期工程进行。目前,“三北”工程六期建设进入了怎样的阶段?下一阶段的目标是什么?

卢琦:《“三北”工程六期规划(2021—2030年)》将打好“三北”工程攻坚战三大标志性战役作为重要目标。这三大战役分别为:黄河“几字弯”攻坚战,科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战以及河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战。

其中,黄河“几字弯”攻坚战难度居三大战役之首。该区域几乎涵盖人口密集、道路密集、矿产密集、农田密集的各类区域,长期面临沙患、水患、盐渍化、农田防护林建设、草原超载过牧、河湖湿地保护等多种生态难题,致使攻坚难度大、周期长。

此外,还需明确的是,科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战中的“歼灭”,不等于全部消灭,而是指去除其有生力量和有害部分后,再将剩余的部分用于自然修复和留白。去年,中国林业科学研究院生态保护与修复研究所科研团队成功绘制出我国首张东部沙地温带稀树草原分布图,并提出我国东部沙地治理应该遵循“二六二”格局(木本植物19%、草本植物61%、裸沙20%)的结论。这表明,为保障沙地生态系统稳定性,治沙工作应当存在留白,将20%的裸沙用于自然修复。该结论的得出,为科尔沁、浑善达克沙地生态修复找到了“定沙神针”,为打赢打好歼灭战提供了精准的“靶向图”。

但是,打好三大标志性战役并非“三北”工程建设的终点。正如习近平总书记所强调的,防沙治沙要“久久为功”“充分认识防沙治沙工作的长期性、艰巨性、反复性和不确定性”。迈入下一阶段,要着力推动“三北”工程覆盖地区生态恢复生机,提升当地经济发展水平,助力当地居民过上美好生活,这也是“三北”工程建设的最终目的。

《人民画报》:“三北”工程区占全国国土面积的45%,但该区域的水资源总量只占全国的14%,水资源极度短缺问题突出。当下,在“三北”工程攻坚过程中,您认为应该如何破解三北地区生态用水不足的困局?

卢琦:当下“三北”工程建设进入最吃劲的攻坚阶段,然而,三北地区生态用水配给严重不足,仍面临着“农林水”矛盾突出的严峻现实。这看似是生产、生活、生态“三生”水资源分配矛盾,实则是发展与保护的矛盾。我认为应该主要通过以下三点,破解三北地区生态用水不足的困局。

首先,三北地区生态稳定是区域高质量发展的重要支撑,要站在人与自然和谐共生的高度谋划高质量发展。要实现三北地区高质量发展,必须把水资源承载力作为刚性约束,把生产、生活、生态全方位限制在水资源承受限度内。干旱区产业要发展,生态要保护,两者都很重要,不能偏废。既要权衡人口、行业取向、地方利益,也要统筹全流域,进行全局性研判,这也是西北干旱区内塔里木河、黑河、石羊河、党河、疏勒河等流域都面临的共性问题。

其次,山水林田湖草沙系统治理的理念正逐步深入人心,治沙、治水、治山、治“人”亟待拧成一股绳,这就需要加强各行业主管部门之间协同配合。以干旱区农田防护林为例,农田防护林可以起到有效防风固沙保持水土的作用,但是,从长期来看,农田防护林的灌溉用水问题是一笔“糊涂账”,缺乏制度性保障:农田防护林按土地属性归属农口,按生态功能属性归属林口,灌溉用水配给归属水口。这导致防护林只能跟着农田大水漫灌“浅尝辄止”。

第三,缺水是导致三北地区农田防护林退化的重要因素之一。建议三北地区高标准农田建设项目要将配置农田防护林作为必选项,加大防护林土地、资金、用水等方面的政策扶持力度。

《人民画报》:在“三北”工程的攻坚过程中,您认为应该如何以科技力量推动和支撑“三北”工程的建设?

卢琦:从新中国成立以来70多年的防沙治沙实践来看,我国防沙治沙工作和“三北”等重点生态工程取得了重大成就,科技在其中起到不可替代的作用。

早在20世纪50年代,在修建包兰铁路的过程中,我国科研人员在借鉴苏联经验的基础上,自主研发了“五带一体”的治沙技术—即固沙防风带、灌溉造林带、草障植树带、前沿阻沙带、封沙育草带相结合的治沙防护体系。1988年,这项技术荣获国家科技进步特等奖。

近年来,随着科技进步,更多的防沙治沙新材料、新技术不断涌现,促进了防沙治沙的高质量发展。在“三北”工程六期推进过程中,国家林草局组织了全国科研力量,在三大标志性战役主战区设立并建设一批科技高地,作为科技支撑的先行先试示范区。此外,自去年以来,三北工程研究院与中国林科院积极整合优势科技力量,按照“三北”工程三大标志性战役的主攻方向,在黄河“几字弯”攻坚战,在科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战,在河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战,正在打造“十大孔兑”、稀树草原、“环塔锁边”等15个先行先试科技高地,以科技攻坚推动和支撑“三北”工程攻坚。这15个科技高地,就是我们想打造的绿色长城里面的“烽火台”。

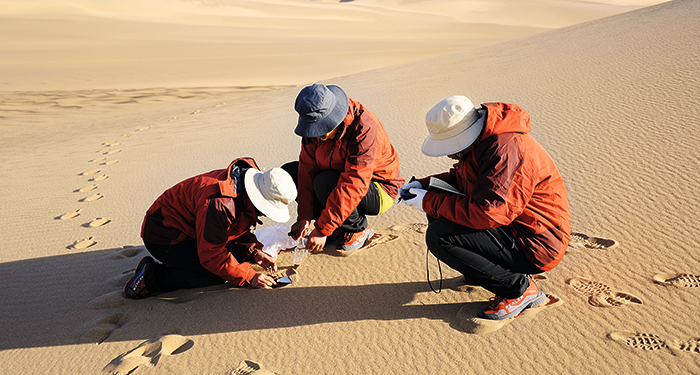

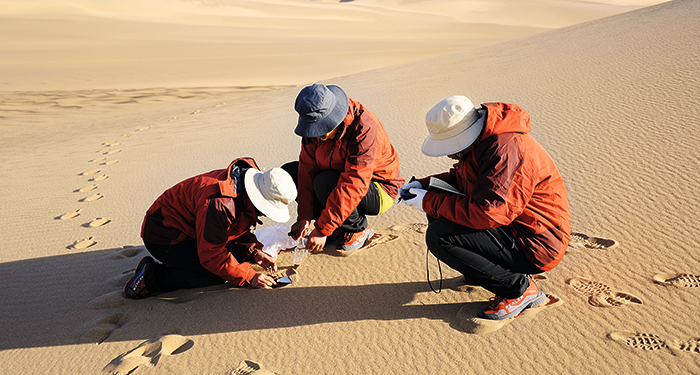

在几代治沙人的辛勤耕耘与科技力量的作用下,我国已经解决了许多基础的科学问题,例如风沙流动的规律,沙漠的形态特征及其形成与演化的过程等。接下来,我国还需对当前所面临的挑战进行更深入的探索和研究。2023年8月,三北工程研究院在位于内蒙古磴口县的中国林科院沙漠林业实验中心正式揭牌成立,旨在为治沙工作提供更加有力的科技支撑。

未来,在“三北”工程攻坚战中,我们还应利用科技手段,构建天、空、地一体化监测体系;加强耐旱抗沙林草品种选育,研发草方格扎设、灌木平茬等智能化机械装备,推广行之有效的治理技术和模式;因地制宜推广喷灌、渗灌等节水抗旱技术等。

《人民画报》:在“三北”工程建设过程中,是如何坚持防沙治沙与生态富民相统一,实现生态与经济双赢的?

卢琦:在“三北”工程建设的早期,由于风力的作用将农田肥沃的表层侵蚀掉,进而导致土壤肥力降低、农作物减产,人们就在容易受到风沙危害和水土流失的地区建设了大型防护林。

后来,人们渐渐发现,不能仅依靠种植防护林来获取经济收益,一些地区开始寻找一些生态保护与经济发展的新的结合点,将沙漠、沙地开垦为农田,并把材树和一些“只长高不结果”的树更换为经济林。与此同时,人们开始大规模种植梭梭树,并在其根部种植肉苁蓉。肉苁蓉是一种以梭梭树和红柳为寄主的寄生植物,也是珍贵的中药材,素有“沙漠人参”之称。在位于“三北”工程攻坚战黄河“几字弯”中部战区的内蒙古巴彦淖尔市磴口县,当地在实施工程压沙、固沙植物种植以及肉苁蓉接种过程中,通过以工代赈的方式,组织磴口县农牧民1200余人参与,实现参与项目农牧民人均增收1.35万元,并带动全县农牧民人均增收400余元,实现了风沙治理、改善生态和沙产业开发的有机结合。

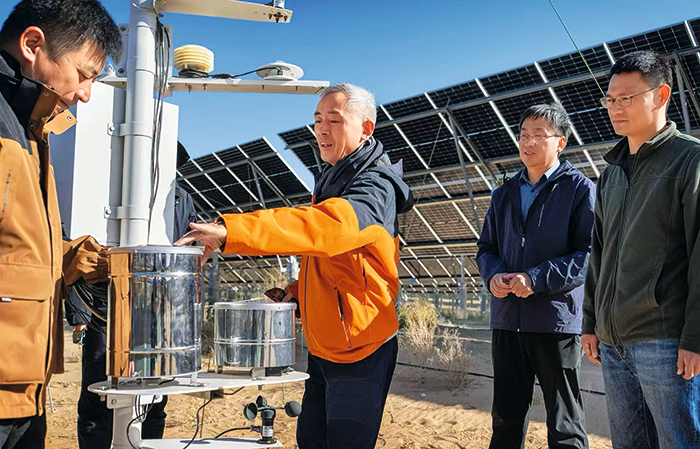

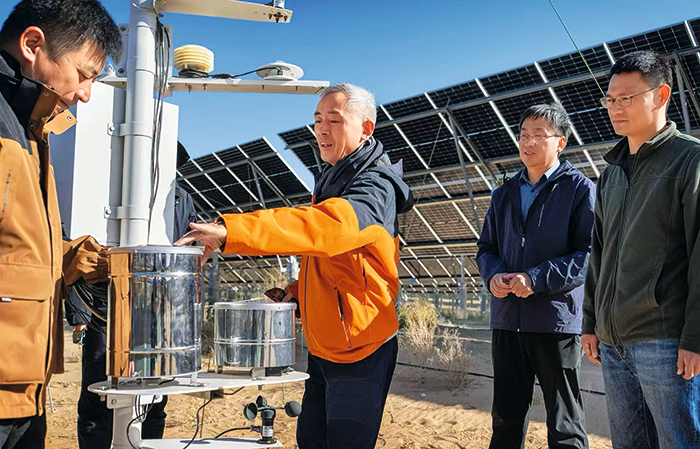

除了人工种植以外,磴口县还通过“光伏+生态治理”模式促进了当地防沙治沙与生态富民相统一。这种创新模式实现了“板上发电、板下种植、草光互补、节水循环”的立体发展,使土地利用率提高50%,生态效益提升45%以上,让光伏板不仅成为清洁能源的生产者,更变身为沙漠治理的生态引擎。

新时期,建设好绿色“三北”、生态“三北”、美丽“三北”和幸福“三北”,正是基于防沙治沙与生态富民相统一的原则所锚定的目标。我们希望在不久的将来,沙区的生态环境持续改善,经济发展更具活力,最终吸引人们从城市来到干旱区、沙区来生活,让幸福“三北”渐行渐近。

《人民画报》:2024年,您获得了联合国“地球卫士奖”中的“科学与创新奖”,您怎么看待这个奖项赋予的意义?

卢琦:这个奖不仅是颁发给我个人的,更代表着国际社会对我国几十年来荒漠化防治工作和生态文明建设的又一次认可,是对我们团队不断创新、钻研向前的肯定和赞赏,而我只是有幸成为参与这项工作的一分子。

中国有许多集体和个人都获得过“地球卫士奖”,这表明一直以来,中国在环境保护和治理方面对世界的贡献是被肯定的。特别是在共建“一带一路”倡议提出以后,我们发现大部分“一带一路”共建国家都在“与沙为伍”,许多国家长期遭受着荒漠化、土地退化和干旱的危害。而中国的技术、模式以及典型案例可以帮助到这些国家,这也是中国对全球生态治理所作出的贡献。

《人民画报》:当下,以“三北”工程为代表的中国治沙方案在全球荒漠化防治领域备受关注。近年来,中国在推动全球荒漠化防治国际合作方面做出了哪些努力,贡献了怎样的“中国智慧”?

卢琦:生态环境问题没有国界和边界,荒漠化至今仍是全球重大环境问题和发展瓶颈,也是人类面临的共同挑战。近年来,中国不仅积极参与全球荒漠化治理,还广泛开展技术研发与国际合作,推动荒漠化防治的“中国方案”“中国智慧”走向世界。

2024年12月,在沙特阿拉伯利雅得举行的《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会,特别设立中国馆,这也是中国首次在境外对荒漠化防治和“三北”工程攻坚战进行展示宣介。会上,中国最新的防沙治沙技术成果吸引了众多与会者的关注。他们纷纷表示,希望借鉴中国的治沙经验、技术和方法。

中国取得的荒漠化防治成就,也是对全球生态环境和全人类福祉的巨大贡献。回望在70多年的防沙治沙实践中,中国总结出100多项具有中国特色的荒漠化防治技术,一些技术已在40多个国家和地区得到推广和应用;同时,中国以政府主导、科技支撑、工程带动和榜样激励等全方位综合防治机制为框架的防沙治沙方案,也能够为实现2030年全球土地退化零增长目标贡献力量。

展望未来,相信随着跨国及区域合作的不断深化,中国经验有望为全球更多地区的生态治理提供宝贵借鉴与启示。

上一页

下一页

2025-07-10

2023年6月,在加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会上,习近平总书记强调,加强荒漠化综合防治,深入推进“三北”等重点生态工程建设,事关我国生态安全、事关强国建设、事关中华民族永续发展,要求“力争用10年左右时间,打一场‘三北’工程攻坚战”。

两年来,“三北”工程攻坚战围绕荒漠化治理的重点、难点加速推进,更加浓郁的绿色在祖国北疆不断铺展。在座谈会召开两周年之际,2024年“地球卫士奖”得主,中国林业科学研究院首席科学家、三北工程研究院院长卢琦在接受《人民画报》专访时表示,“三北”工程六期规划的重要目标就是打好“三北”工程攻坚战三大标志性战役。未来,“三北”工程攻坚战的实施要遵循习近平总书记的系统治理观念,努力建设好绿色“三北”、生态“三北”、美丽“三北”和幸福“三北”。

《人民画报》:经过70余年的努力,我国防沙治沙工作实现了从“沙进人退”到“人进沙退”的历史性转变。在您看来,是否所有存在于自然界的沙都需要治理?我们进行防沙治沙工作的目标是什么?

卢琦:治沙,源于人类生存与发展的内在需求。我们之所以重视治沙,主要是因为荒漠化对生态环境和人类社会造成的诸多负面影响。然而,这并不意味着所有的沙地、沙漠都需要治理。我常以吃感冒药为喻,如果家中有一人感冒,不意味着全家人都需要去吃药。治沙亦然,我们需要先将自然形成的沙漠、沙地与因人为活动导致的退化沙地区分开来。

判断一片沙漠需要治理与否,首先是看它的形成年代和形成原因。地质学上的全新世开始于距今约1.2万至1万年前,这一时期被称作地球开始受人类活动影响较大的时代。我们认为,在全新世之前就已经存在的沙漠多数为原生沙漠,这部分我们尽量不做人为干预;而如果一片沙漠形成于全新世之后,人类活动则更可能是其形成的主导因素。当下,我们治理的重点正是这些距今1万年以来新增的、与人类活动密切相关的“人造沙漠”。

第二,还需要关注的是人类是否有重大治沙需求,诸如国家重大工程、交通运输、国防和城镇建设等。当人类的发展需求得到基本满足后,应避免无节制地扩大对自然资源的开发利用,秉持适度、可持续的原则,因害设防、综合治理。

当治沙的范畴得以明确后,防沙治沙工作的最终目标也逐步明晰。经过70余年的努力,目前我国已经实现了从“沙进人退”到“人进沙退”的历史性转变,但我们所追求的终极目标是“人退沙退”,给自然留出空白。正如习近平总书记所指出的,中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。所谓“和谐共生”,是一种相互尊重、彼此协调的关系。防沙治沙工作的基本思路,在于恢复那些本不应成为荒漠之地的生态原貌,而非试图消灭地球上原本就存在的沙漠、荒漠等自然地貌。

《人民画报》:按照《“三北”防护林体系建设总体规划方案》,“三北”工程建设从1978年开始到2050年结束,分三个阶段八期工程进行。目前,“三北”工程六期建设进入了怎样的阶段?下一阶段的目标是什么?

卢琦:《“三北”工程六期规划(2021—2030年)》将打好“三北”工程攻坚战三大标志性战役作为重要目标。这三大战役分别为:黄河“几字弯”攻坚战,科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战以及河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战。

其中,黄河“几字弯”攻坚战难度居三大战役之首。该区域几乎涵盖人口密集、道路密集、矿产密集、农田密集的各类区域,长期面临沙患、水患、盐渍化、农田防护林建设、草原超载过牧、河湖湿地保护等多种生态难题,致使攻坚难度大、周期长。

此外,还需明确的是,科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战中的“歼灭”,不等于全部消灭,而是指去除其有生力量和有害部分后,再将剩余的部分用于自然修复和留白。去年,中国林业科学研究院生态保护与修复研究所科研团队成功绘制出我国首张东部沙地温带稀树草原分布图,并提出我国东部沙地治理应该遵循“二六二”格局(木本植物19%、草本植物61%、裸沙20%)的结论。这表明,为保障沙地生态系统稳定性,治沙工作应当存在留白,将20%的裸沙用于自然修复。该结论的得出,为科尔沁、浑善达克沙地生态修复找到了“定沙神针”,为打赢打好歼灭战提供了精准的“靶向图”。

但是,打好三大标志性战役并非“三北”工程建设的终点。正如习近平总书记所强调的,防沙治沙要“久久为功”“充分认识防沙治沙工作的长期性、艰巨性、反复性和不确定性”。迈入下一阶段,要着力推动“三北”工程覆盖地区生态恢复生机,提升当地经济发展水平,助力当地居民过上美好生活,这也是“三北”工程建设的最终目的。

《人民画报》:“三北”工程区占全国国土面积的45%,但该区域的水资源总量只占全国的14%,水资源极度短缺问题突出。当下,在“三北”工程攻坚过程中,您认为应该如何破解三北地区生态用水不足的困局?

卢琦:当下“三北”工程建设进入最吃劲的攻坚阶段,然而,三北地区生态用水配给严重不足,仍面临着“农林水”矛盾突出的严峻现实。这看似是生产、生活、生态“三生”水资源分配矛盾,实则是发展与保护的矛盾。我认为应该主要通过以下三点,破解三北地区生态用水不足的困局。

首先,三北地区生态稳定是区域高质量发展的重要支撑,要站在人与自然和谐共生的高度谋划高质量发展。要实现三北地区高质量发展,必须把水资源承载力作为刚性约束,把生产、生活、生态全方位限制在水资源承受限度内。干旱区产业要发展,生态要保护,两者都很重要,不能偏废。既要权衡人口、行业取向、地方利益,也要统筹全流域,进行全局性研判,这也是西北干旱区内塔里木河、黑河、石羊河、党河、疏勒河等流域都面临的共性问题。

其次,山水林田湖草沙系统治理的理念正逐步深入人心,治沙、治水、治山、治“人”亟待拧成一股绳,这就需要加强各行业主管部门之间协同配合。以干旱区农田防护林为例,农田防护林可以起到有效防风固沙保持水土的作用,但是,从长期来看,农田防护林的灌溉用水问题是一笔“糊涂账”,缺乏制度性保障:农田防护林按土地属性归属农口,按生态功能属性归属林口,灌溉用水配给归属水口。这导致防护林只能跟着农田大水漫灌“浅尝辄止”。

第三,缺水是导致三北地区农田防护林退化的重要因素之一。建议三北地区高标准农田建设项目要将配置农田防护林作为必选项,加大防护林土地、资金、用水等方面的政策扶持力度。

《人民画报》:在“三北”工程的攻坚过程中,您认为应该如何以科技力量推动和支撑“三北”工程的建设?

卢琦:从新中国成立以来70多年的防沙治沙实践来看,我国防沙治沙工作和“三北”等重点生态工程取得了重大成就,科技在其中起到不可替代的作用。

早在20世纪50年代,在修建包兰铁路的过程中,我国科研人员在借鉴苏联经验的基础上,自主研发了“五带一体”的治沙技术—即固沙防风带、灌溉造林带、草障植树带、前沿阻沙带、封沙育草带相结合的治沙防护体系。1988年,这项技术荣获国家科技进步特等奖。

近年来,随着科技进步,更多的防沙治沙新材料、新技术不断涌现,促进了防沙治沙的高质量发展。在“三北”工程六期推进过程中,国家林草局组织了全国科研力量,在三大标志性战役主战区设立并建设一批科技高地,作为科技支撑的先行先试示范区。此外,自去年以来,三北工程研究院与中国林科院积极整合优势科技力量,按照“三北”工程三大标志性战役的主攻方向,在黄河“几字弯”攻坚战,在科尔沁、浑善达克两大沙地歼灭战,在河西走廊—塔克拉玛干沙漠边缘阻击战,正在打造“十大孔兑”、稀树草原、“环塔锁边”等15个先行先试科技高地,以科技攻坚推动和支撑“三北”工程攻坚。这15个科技高地,就是我们想打造的绿色长城里面的“烽火台”。

在几代治沙人的辛勤耕耘与科技力量的作用下,我国已经解决了许多基础的科学问题,例如风沙流动的规律,沙漠的形态特征及其形成与演化的过程等。接下来,我国还需对当前所面临的挑战进行更深入的探索和研究。2023年8月,三北工程研究院在位于内蒙古磴口县的中国林科院沙漠林业实验中心正式揭牌成立,旨在为治沙工作提供更加有力的科技支撑。

未来,在“三北”工程攻坚战中,我们还应利用科技手段,构建天、空、地一体化监测体系;加强耐旱抗沙林草品种选育,研发草方格扎设、灌木平茬等智能化机械装备,推广行之有效的治理技术和模式;因地制宜推广喷灌、渗灌等节水抗旱技术等。

《人民画报》:在“三北”工程建设过程中,是如何坚持防沙治沙与生态富民相统一,实现生态与经济双赢的?

卢琦:在“三北”工程建设的早期,由于风力的作用将农田肥沃的表层侵蚀掉,进而导致土壤肥力降低、农作物减产,人们就在容易受到风沙危害和水土流失的地区建设了大型防护林。

后来,人们渐渐发现,不能仅依靠种植防护林来获取经济收益,一些地区开始寻找一些生态保护与经济发展的新的结合点,将沙漠、沙地开垦为农田,并把材树和一些“只长高不结果”的树更换为经济林。与此同时,人们开始大规模种植梭梭树,并在其根部种植肉苁蓉。肉苁蓉是一种以梭梭树和红柳为寄主的寄生植物,也是珍贵的中药材,素有“沙漠人参”之称。在位于“三北”工程攻坚战黄河“几字弯”中部战区的内蒙古巴彦淖尔市磴口县,当地在实施工程压沙、固沙植物种植以及肉苁蓉接种过程中,通过以工代赈的方式,组织磴口县农牧民1200余人参与,实现参与项目农牧民人均增收1.35万元,并带动全县农牧民人均增收400余元,实现了风沙治理、改善生态和沙产业开发的有机结合。

除了人工种植以外,磴口县还通过“光伏+生态治理”模式促进了当地防沙治沙与生态富民相统一。这种创新模式实现了“板上发电、板下种植、草光互补、节水循环”的立体发展,使土地利用率提高50%,生态效益提升45%以上,让光伏板不仅成为清洁能源的生产者,更变身为沙漠治理的生态引擎。

新时期,建设好绿色“三北”、生态“三北”、美丽“三北”和幸福“三北”,正是基于防沙治沙与生态富民相统一的原则所锚定的目标。我们希望在不久的将来,沙区的生态环境持续改善,经济发展更具活力,最终吸引人们从城市来到干旱区、沙区来生活,让幸福“三北”渐行渐近。

《人民画报》:2024年,您获得了联合国“地球卫士奖”中的“科学与创新奖”,您怎么看待这个奖项赋予的意义?

卢琦:这个奖不仅是颁发给我个人的,更代表着国际社会对我国几十年来荒漠化防治工作和生态文明建设的又一次认可,是对我们团队不断创新、钻研向前的肯定和赞赏,而我只是有幸成为参与这项工作的一分子。

中国有许多集体和个人都获得过“地球卫士奖”,这表明一直以来,中国在环境保护和治理方面对世界的贡献是被肯定的。特别是在共建“一带一路”倡议提出以后,我们发现大部分“一带一路”共建国家都在“与沙为伍”,许多国家长期遭受着荒漠化、土地退化和干旱的危害。而中国的技术、模式以及典型案例可以帮助到这些国家,这也是中国对全球生态治理所作出的贡献。

《人民画报》:当下,以“三北”工程为代表的中国治沙方案在全球荒漠化防治领域备受关注。近年来,中国在推动全球荒漠化防治国际合作方面做出了哪些努力,贡献了怎样的“中国智慧”?

卢琦:生态环境问题没有国界和边界,荒漠化至今仍是全球重大环境问题和发展瓶颈,也是人类面临的共同挑战。近年来,中国不仅积极参与全球荒漠化治理,还广泛开展技术研发与国际合作,推动荒漠化防治的“中国方案”“中国智慧”走向世界。

2024年12月,在沙特阿拉伯利雅得举行的《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会,特别设立中国馆,这也是中国首次在境外对荒漠化防治和“三北”工程攻坚战进行展示宣介。会上,中国最新的防沙治沙技术成果吸引了众多与会者的关注。他们纷纷表示,希望借鉴中国的治沙经验、技术和方法。

中国取得的荒漠化防治成就,也是对全球生态环境和全人类福祉的巨大贡献。回望在70多年的防沙治沙实践中,中国总结出100多项具有中国特色的荒漠化防治技术,一些技术已在40多个国家和地区得到推广和应用;同时,中国以政府主导、科技支撑、工程带动和榜样激励等全方位综合防治机制为框架的防沙治沙方案,也能够为实现2030年全球土地退化零增长目标贡献力量。

展望未来,相信随着跨国及区域合作的不断深化,中国经验有望为全球更多地区的生态治理提供宝贵借鉴与启示。