2025-07-10 本刊综合报道

三北地区分布着八大沙漠、四大沙地和广袤的戈壁,有7个强风蚀区、34个风沙口和3条主要沙尘暴路径区,是我国自然条件最恶劣、生态最脆弱、荒漠化最严重的地区。同时荒漠化地区与经济欠发达区和民族聚居区等高度耦合。长期以来,“三北”工程坚持治沙致富并重、增绿增收并举,以治沙撬动区域经济转型、带动群众共同富裕,绿水青山转化为金山银山的鲜活案例在三北大地不断涌现。

“生态卫士”与“致富花”

在塔克拉玛干沙漠南缘的新疆和田地区于田县阿热勒乡万方村,依纳克特色农业农民专业合作社工作人员如克牙木·吾加布拉穿梭在玫瑰花丛中,摘下一朵朵新鲜玫瑰花。

塔克拉玛干沙漠是我国面积最大的沙漠,东西长约1000公里、南北宽约400公里,其庞大的面积、流动的沙丘、恶劣的生态是我国防沙治沙事业面临的巨大挑战。“锁住”黄沙、保卫家园,始终是生活在塔克拉玛干沙漠周边人们的深切期盼和奋斗目标。

环塔克拉玛干沙漠一圈的长度约为3046公里。2024年11月28日,在和田地区于田县万花园防沙治沙区,随着最后一棵玫瑰花苗被栽入沙地,一条全长3046公里的绿色屏障沿着沙漠边缘蜿蜒成链,标志着塔克拉玛干沙漠边缘绿色阻沙防护带实现锁边合龙。眼下,当时种植的玫瑰花正在绽放,“在锁边‘合龙’地区种植的10万株玫瑰经过半年的生长,存活率达90%。”于田县林业和草原局党组书记贾存鹏说。

于田县有15个乡镇、2个街道、1个农场,其中8个乡镇的27个行政村紧邻塔克拉玛干沙漠,土地被黄沙掩埋。为构筑生态屏障,国家有关部门联合和田地区及于田县政府,在受风沙侵袭最严重村庄的外围,优先种植梭梭等耐旱、固沙能力强的先锋植物,作为防范风沙侵害的第一道屏障。于田县阿热勒乡党委书记蔡显富介绍道:“第一年我们种的是梭梭,第二年我们就套种四翅滨藜,这样固沙面积更细,覆盖更全。”

“先造林、后造田”是和田地区的核心治沙模式。玫瑰耐干旱适应性强,生长时枝叶繁茂,不仅能有效阻挡风沙,发达的根系还能固沙,因此被于田县选种为生物治沙和沙地改良的重要物种。

“玫瑰花也是‘致富花’,用途大着呢!”2000年,如克牙木·吾加布拉大学毕业后回乡跟随父亲种植玫瑰,并牵头成立了合作社,种植规模达3000多亩。她不仅通过网络直播带货销售鲜花,还深耕玫瑰深加工,创立自有品牌,推出玫瑰酱、玫瑰茶、玫瑰面膜、精油等十余种产品,市场供不应求。“今年我们在万方村种植了3000亩玫瑰,每亩可以有5000元到1万元的收益,村民们日子越过越好。”如克牙木·吾加布拉说。

近年来,于田县充分挖掘玫瑰价值,延长产业链条,提升产品附加值,开发了几十种玫瑰深加工产品。目前,于田县15个乡镇、2个街道、1个农场共种植沙漠玫瑰、四季玫瑰等多个品种8万余亩,年产量11397吨,年产值突破2亿元。沙漠玫瑰,真正成了当地百姓的“致富花”。

除了玫瑰,新疆的沙化土地上还种植有特色林果、肉苁蓉、中草药、罗布麻等特色经济作物;在青海,沙棘、枸杞等特色作物产品通过精深加工和品牌建设,成为农牧民增收的重要来源;山西昕水河流域大力发展苹果、梨、核桃等经济林产业,实现增绿增收……“三北”大地上,特色林果业如繁星点点,照亮了治沙与致富的道路,让生态与产业在和谐共生中绽放出耀眼光芒。

借光治沙

黄河自西向东流入内蒙古,形成了壮美的“几字弯”,我国沙漠化最为严重的地区之一—乌兰布和沙漠就分布在这个地理标志附近。

被誉为“守沙要塞”的磴口县位于黄河“几字弯”顶端,境内有乌兰布和沙漠426.9万亩,约占县域总面积的77%。二十世纪五六十年代,受自然和人为因素影响,乌兰布和沙漠不断向东扩展,磴口县受风沙危害严重,人民生产生活损失巨大。经过几代人的坚守与拼搏,在乌兰布和沙漠边缘筑就了一道绿色长城,探索出新时代防沙治沙“磴口模式”。

沙漠地区缺水、风沙大,很多植物难以存活。作为全国日照资源最丰富的地区之一,乌兰布和沙漠光照资源丰富,发展光伏产业条件得天独厚。依托这一自然地理和气候优势,磴口县紧抓光伏产业发展的机遇,提出了“以生态项目扶持产业发展、以产业发展带动生态建设”的思路。近年来,磴口县大力发展“光伏+沙漠+农业”“光伏+沙漠+林草”等“新能源+”生态治理模式,积极打造磴口县乌兰布和沙漠千万千瓦级光伏能源基地,实现固沙面积35万亩,走出了一条乌兰布和生态光伏治沙模式的新路子。

如今,在磴口县200万千瓦光伏+生态治理示范项目区内,一望无际的沙漠披上了一层光伏“铠甲”。光伏板下,一丛丛沙生植物随风摇摆,为沙漠增添了绿意。

国电投、大唐、蒙能等企业相继在乌兰布和沙漠建设千万千瓦级新能源基地,创新“板上发电、板间种植、产业跟进、带动乡村振兴”四位一体发展模式。

2024年12月,蒙能160万千瓦光储+生态治理项目并网发电,采用“板上发电、板下固沙、板间种植”的模式,实现光伏产业与生态治理有机结合。磴口县发展改革委主任汪军说:“这个项目投产后年平均发电量31.6亿度,年营业收入7.25亿元,每年可减少275.3万吨二氧化碳排放量、节约107万吨标准煤,发绿电、长绿植、减标煤、接种肉苁蓉,价值不可估量。”

在光伏板产生绿电的同时,周边农牧民通过在光伏板间种植梭梭增收。内蒙古王爷地苁蓉生物有限公司董事长魏均说:“先种梭梭固沙,再接种肉苁蓉,到第三年,就能采挖肉苁蓉,预计每亩可实现产值3000多元。采挖期,周边农村劳动力人均收入6万元左右。”

目前,磴口县已建和批复在建新能源装机达542.66万千瓦,光、林、草、药融合发展的“光伏+生态治理”面积13.6万亩。全县已在光伏板间种植3.73万亩梭梭、四翅滨藜,通过打造“新能源+碳汇林+药材+畜牧业”的“光林药牧”一体化生态修复模式,三年后可实现产值8000万元左右。

“三北”工程六期规划将“光伏治沙”作为主要任务之一,要求将“治”沙与“用”沙相结合,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点,积极推动光伏发电与生态修复、现代农牧业协同发展。目前,以光伏发电为代表的新能源产业在三北地区成效显著,创造了“荒漠化治理+绿色能源生态产业”可持续发展新模式,为“三北”工程攻坚战提供推力,为实现“双碳”目标提供了新的思路和机遇。

甘肃武威,成千上万块光伏板下,梭梭、沙米等沙生植物将沙土牢牢固定;内蒙古一体推进“三北”工程建设与新能源开发,计划到2030年全区治理沙化土地1151万亩;在新疆,塔克拉玛干沙漠边缘长约800公里的阻沙“光伏长城”加快建设。两年来,“板上发电、板下种植、板间养殖”的立体化光伏治沙模式迅猛发展,各地根据实际需要,不断创新治理模式,力争生态与经济协同共赢。

“沙漠水城”换了人间

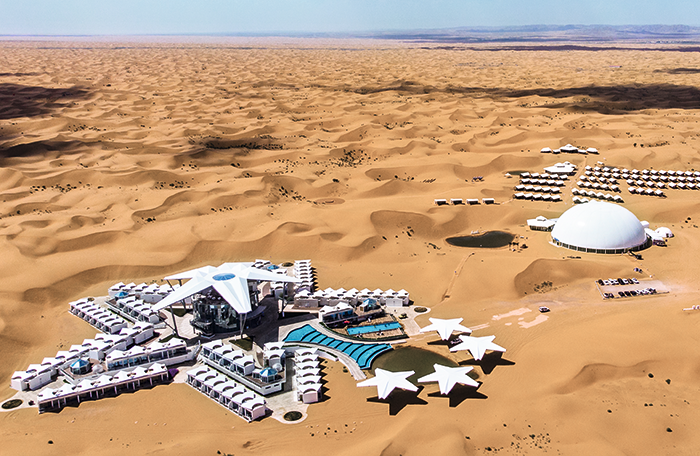

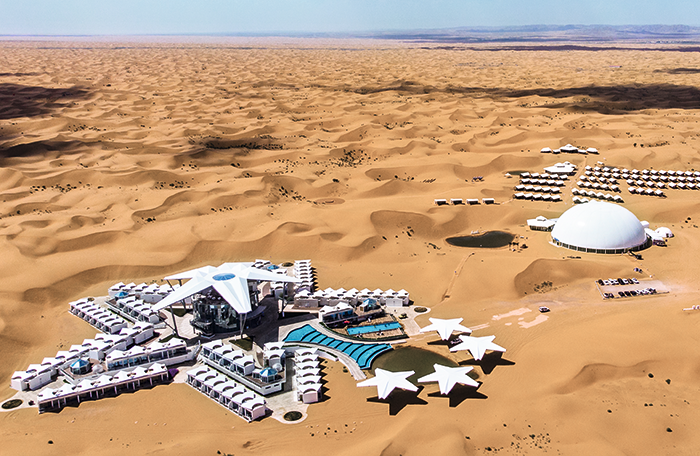

白天沙漠越野、大漠滑沙、黄河飞索,晚上夜宿沙漠酒店观赏星河满天。如今,宁夏中卫沙坡头吸引着大批游客。

位于腾格里沙漠东南缘的沙坡头曾是我国风沙危害最严重的地区之一,流动沙丘高达百米。沙漠一度逼近到距离中卫城区仅约5公里的地方,农田被沙侵、灌渠被沙埋……人们的生产生活受到严重威胁。在与风沙抗争的艰难日子里,中卫人民不断实践探索,创造了轰动世界的麦草方格治沙技术和“五带一体”铁路防风固沙体系,开创了我国沙化土地治理的先河。

半个多世纪来,中卫市累计治理沙漠150万亩,“逼退”腾格里沙漠25公里,挣脱“沙进人退”的困境,实现“绿进沙退”的历史性转变。当沙漠的威胁渐渐远去,中卫开始探索从“治沙”到“用沙”的转型发展之路。

在沙坡头景区,游客可登临矗立着王维雕像的观景台,体会“大漠孤烟直,长河落日圆”的苍茫诗意;从百尺鸣沙山顶顺坡滑下,感受沙粒摩擦发出的洪钟般轰鸣;乘一叶古老的羊皮筏子漂流黄河,听筏工哼唱西北小调;还可以骑骆驼穿越连绵沙丘,驾驶冲浪车在沙峰浪谷间疾驰,沉浸在大漠星空、海市蜃楼的静谧与浪漫中……

旅游业的勃兴催生了“沙经济”的多元形态,黄河宿集、星星酒店、钻石酒店等,一批高端休闲度假产品应运而生,观星讲座、沙疗康养、沙漠野餐等深度体验把更多游客“留”在沙漠,凭借创意“淘金”沙海的探索,不断推动沙漠旅游提质升级。

沙漠旅游热还催生出沙漠咖啡师、星空导师、沙漠DJ等新职业。越来越多的年轻人回到家乡就业创业,目前中卫市有7万人吃上了“旅游饭”。近五年来,中卫市共接待游客4817万人次,游客旅游花费317亿元,昔日受沙之困,如今用沙之利,沙漠变身网红打卡地,文旅成为实实在在的富民产业。

生态环境的改善带动了三北地区旅游业的发展。辽宁彰武依托草原示范区发展经济草种、探索文旅研学融合发展;甘肃武威市依托沙漠旅游资源,创建国家4A级旅游景区4个、3A级旅游景区5个,开发沙漠越野、户外露营……近年来,“三北”工程区沙漠旅游产业发展迅速,多个重点区域已展现出强劲活力,沙漠旅游正从单一观光向体验式、生态化、高端化转型。

从“沙进人退”到“绿进沙退”,在三北大地,防沙治沙驰而不息,“绿进沙退”的新奇迹不断创造,“绿富同兴”的新篇章接续谱写。

上一页

下一页

2025-07-10 本刊综合报道

三北地区分布着八大沙漠、四大沙地和广袤的戈壁,有7个强风蚀区、34个风沙口和3条主要沙尘暴路径区,是我国自然条件最恶劣、生态最脆弱、荒漠化最严重的地区。同时荒漠化地区与经济欠发达区和民族聚居区等高度耦合。长期以来,“三北”工程坚持治沙致富并重、增绿增收并举,以治沙撬动区域经济转型、带动群众共同富裕,绿水青山转化为金山银山的鲜活案例在三北大地不断涌现。

“生态卫士”与“致富花”

在塔克拉玛干沙漠南缘的新疆和田地区于田县阿热勒乡万方村,依纳克特色农业农民专业合作社工作人员如克牙木·吾加布拉穿梭在玫瑰花丛中,摘下一朵朵新鲜玫瑰花。

塔克拉玛干沙漠是我国面积最大的沙漠,东西长约1000公里、南北宽约400公里,其庞大的面积、流动的沙丘、恶劣的生态是我国防沙治沙事业面临的巨大挑战。“锁住”黄沙、保卫家园,始终是生活在塔克拉玛干沙漠周边人们的深切期盼和奋斗目标。

环塔克拉玛干沙漠一圈的长度约为3046公里。2024年11月28日,在和田地区于田县万花园防沙治沙区,随着最后一棵玫瑰花苗被栽入沙地,一条全长3046公里的绿色屏障沿着沙漠边缘蜿蜒成链,标志着塔克拉玛干沙漠边缘绿色阻沙防护带实现锁边合龙。眼下,当时种植的玫瑰花正在绽放,“在锁边‘合龙’地区种植的10万株玫瑰经过半年的生长,存活率达90%。”于田县林业和草原局党组书记贾存鹏说。

于田县有15个乡镇、2个街道、1个农场,其中8个乡镇的27个行政村紧邻塔克拉玛干沙漠,土地被黄沙掩埋。为构筑生态屏障,国家有关部门联合和田地区及于田县政府,在受风沙侵袭最严重村庄的外围,优先种植梭梭等耐旱、固沙能力强的先锋植物,作为防范风沙侵害的第一道屏障。于田县阿热勒乡党委书记蔡显富介绍道:“第一年我们种的是梭梭,第二年我们就套种四翅滨藜,这样固沙面积更细,覆盖更全。”

“先造林、后造田”是和田地区的核心治沙模式。玫瑰耐干旱适应性强,生长时枝叶繁茂,不仅能有效阻挡风沙,发达的根系还能固沙,因此被于田县选种为生物治沙和沙地改良的重要物种。

“玫瑰花也是‘致富花’,用途大着呢!”2000年,如克牙木·吾加布拉大学毕业后回乡跟随父亲种植玫瑰,并牵头成立了合作社,种植规模达3000多亩。她不仅通过网络直播带货销售鲜花,还深耕玫瑰深加工,创立自有品牌,推出玫瑰酱、玫瑰茶、玫瑰面膜、精油等十余种产品,市场供不应求。“今年我们在万方村种植了3000亩玫瑰,每亩可以有5000元到1万元的收益,村民们日子越过越好。”如克牙木·吾加布拉说。

近年来,于田县充分挖掘玫瑰价值,延长产业链条,提升产品附加值,开发了几十种玫瑰深加工产品。目前,于田县15个乡镇、2个街道、1个农场共种植沙漠玫瑰、四季玫瑰等多个品种8万余亩,年产量11397吨,年产值突破2亿元。沙漠玫瑰,真正成了当地百姓的“致富花”。

除了玫瑰,新疆的沙化土地上还种植有特色林果、肉苁蓉、中草药、罗布麻等特色经济作物;在青海,沙棘、枸杞等特色作物产品通过精深加工和品牌建设,成为农牧民增收的重要来源;山西昕水河流域大力发展苹果、梨、核桃等经济林产业,实现增绿增收……“三北”大地上,特色林果业如繁星点点,照亮了治沙与致富的道路,让生态与产业在和谐共生中绽放出耀眼光芒。

借光治沙

黄河自西向东流入内蒙古,形成了壮美的“几字弯”,我国沙漠化最为严重的地区之一—乌兰布和沙漠就分布在这个地理标志附近。

被誉为“守沙要塞”的磴口县位于黄河“几字弯”顶端,境内有乌兰布和沙漠426.9万亩,约占县域总面积的77%。二十世纪五六十年代,受自然和人为因素影响,乌兰布和沙漠不断向东扩展,磴口县受风沙危害严重,人民生产生活损失巨大。经过几代人的坚守与拼搏,在乌兰布和沙漠边缘筑就了一道绿色长城,探索出新时代防沙治沙“磴口模式”。

沙漠地区缺水、风沙大,很多植物难以存活。作为全国日照资源最丰富的地区之一,乌兰布和沙漠光照资源丰富,发展光伏产业条件得天独厚。依托这一自然地理和气候优势,磴口县紧抓光伏产业发展的机遇,提出了“以生态项目扶持产业发展、以产业发展带动生态建设”的思路。近年来,磴口县大力发展“光伏+沙漠+农业”“光伏+沙漠+林草”等“新能源+”生态治理模式,积极打造磴口县乌兰布和沙漠千万千瓦级光伏能源基地,实现固沙面积35万亩,走出了一条乌兰布和生态光伏治沙模式的新路子。

如今,在磴口县200万千瓦光伏+生态治理示范项目区内,一望无际的沙漠披上了一层光伏“铠甲”。光伏板下,一丛丛沙生植物随风摇摆,为沙漠增添了绿意。

国电投、大唐、蒙能等企业相继在乌兰布和沙漠建设千万千瓦级新能源基地,创新“板上发电、板间种植、产业跟进、带动乡村振兴”四位一体发展模式。

2024年12月,蒙能160万千瓦光储+生态治理项目并网发电,采用“板上发电、板下固沙、板间种植”的模式,实现光伏产业与生态治理有机结合。磴口县发展改革委主任汪军说:“这个项目投产后年平均发电量31.6亿度,年营业收入7.25亿元,每年可减少275.3万吨二氧化碳排放量、节约107万吨标准煤,发绿电、长绿植、减标煤、接种肉苁蓉,价值不可估量。”

在光伏板产生绿电的同时,周边农牧民通过在光伏板间种植梭梭增收。内蒙古王爷地苁蓉生物有限公司董事长魏均说:“先种梭梭固沙,再接种肉苁蓉,到第三年,就能采挖肉苁蓉,预计每亩可实现产值3000多元。采挖期,周边农村劳动力人均收入6万元左右。”

目前,磴口县已建和批复在建新能源装机达542.66万千瓦,光、林、草、药融合发展的“光伏+生态治理”面积13.6万亩。全县已在光伏板间种植3.73万亩梭梭、四翅滨藜,通过打造“新能源+碳汇林+药材+畜牧业”的“光林药牧”一体化生态修复模式,三年后可实现产值8000万元左右。

“三北”工程六期规划将“光伏治沙”作为主要任务之一,要求将“治”沙与“用”沙相结合,以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点,积极推动光伏发电与生态修复、现代农牧业协同发展。目前,以光伏发电为代表的新能源产业在三北地区成效显著,创造了“荒漠化治理+绿色能源生态产业”可持续发展新模式,为“三北”工程攻坚战提供推力,为实现“双碳”目标提供了新的思路和机遇。

甘肃武威,成千上万块光伏板下,梭梭、沙米等沙生植物将沙土牢牢固定;内蒙古一体推进“三北”工程建设与新能源开发,计划到2030年全区治理沙化土地1151万亩;在新疆,塔克拉玛干沙漠边缘长约800公里的阻沙“光伏长城”加快建设。两年来,“板上发电、板下种植、板间养殖”的立体化光伏治沙模式迅猛发展,各地根据实际需要,不断创新治理模式,力争生态与经济协同共赢。

“沙漠水城”换了人间

白天沙漠越野、大漠滑沙、黄河飞索,晚上夜宿沙漠酒店观赏星河满天。如今,宁夏中卫沙坡头吸引着大批游客。

位于腾格里沙漠东南缘的沙坡头曾是我国风沙危害最严重的地区之一,流动沙丘高达百米。沙漠一度逼近到距离中卫城区仅约5公里的地方,农田被沙侵、灌渠被沙埋……人们的生产生活受到严重威胁。在与风沙抗争的艰难日子里,中卫人民不断实践探索,创造了轰动世界的麦草方格治沙技术和“五带一体”铁路防风固沙体系,开创了我国沙化土地治理的先河。

半个多世纪来,中卫市累计治理沙漠150万亩,“逼退”腾格里沙漠25公里,挣脱“沙进人退”的困境,实现“绿进沙退”的历史性转变。当沙漠的威胁渐渐远去,中卫开始探索从“治沙”到“用沙”的转型发展之路。

在沙坡头景区,游客可登临矗立着王维雕像的观景台,体会“大漠孤烟直,长河落日圆”的苍茫诗意;从百尺鸣沙山顶顺坡滑下,感受沙粒摩擦发出的洪钟般轰鸣;乘一叶古老的羊皮筏子漂流黄河,听筏工哼唱西北小调;还可以骑骆驼穿越连绵沙丘,驾驶冲浪车在沙峰浪谷间疾驰,沉浸在大漠星空、海市蜃楼的静谧与浪漫中……

旅游业的勃兴催生了“沙经济”的多元形态,黄河宿集、星星酒店、钻石酒店等,一批高端休闲度假产品应运而生,观星讲座、沙疗康养、沙漠野餐等深度体验把更多游客“留”在沙漠,凭借创意“淘金”沙海的探索,不断推动沙漠旅游提质升级。

沙漠旅游热还催生出沙漠咖啡师、星空导师、沙漠DJ等新职业。越来越多的年轻人回到家乡就业创业,目前中卫市有7万人吃上了“旅游饭”。近五年来,中卫市共接待游客4817万人次,游客旅游花费317亿元,昔日受沙之困,如今用沙之利,沙漠变身网红打卡地,文旅成为实实在在的富民产业。

生态环境的改善带动了三北地区旅游业的发展。辽宁彰武依托草原示范区发展经济草种、探索文旅研学融合发展;甘肃武威市依托沙漠旅游资源,创建国家4A级旅游景区4个、3A级旅游景区5个,开发沙漠越野、户外露营……近年来,“三北”工程区沙漠旅游产业发展迅速,多个重点区域已展现出强劲活力,沙漠旅游正从单一观光向体验式、生态化、高端化转型。

从“沙进人退”到“绿进沙退”,在三北大地,防沙治沙驰而不息,“绿进沙退”的新奇迹不断创造,“绿富同兴”的新篇章接续谱写。