2023年11月25日,《黄河百姓—朱宪民摄影60年回顾展》在中国美术馆开幕。12天的展期中,即使是在工作日,观众也络绎不绝。有年轻的情侣讨论着“这是你家,那是我家”,有老人将作品中的人物再现于速写本上,有家长带着孩子认识过去,有老师为学生讲解作品的艺术性。朱宪民的夫人石静莲女士提及一位观众:“从开展第一日,有一位女士每日都来。问她为什么。她说,我要看,我要把他们深深地记住。”

自1985年中国美术馆举办“朱宪民·车夫摄影展”至今,朱宪民的个人摄影作品在国内外各大城市的博物馆及艺术节已举办主题展百余次,其作品被中国、法国、意大利、德国、瑞士等多国艺术机构收藏。从1987年《中国摄影家朱宪民作品集》出版,朱宪民已推出30余部个人摄影专辑。作品内容涉及黄河流域、珠江三角洲流域、松花江流域、长江三角洲流域以及中国各城市、少数民族地区,还涉及苏联、美国、日本、东南亚、欧洲等国家和地区。

“什么样的纪实影像才有价值?什么样的作品能够得到艺术殿堂的青睐?”

“作为一个摄影工作者,我们有太多的画面要呈现给世人,可对我而言,命运注定要我把镜头对准85%的人。这85%的人,是现代中国社会的主流和主体。在这大多数人的价值观念中真正体现着生生不息的中华民族的基因。”朱宪民说。

故园之思

从1963年的隆冬,朱宪民用手中的苏联产基辅相机拍下黄河大堤开始,对于黄河与两岸的百姓,他一拍就是60年。他说:“黄河的拍摄,我情也切切,意也切切;苦也深深,乐也深深。”黄河确实是他割舍不断的情缘,将镜头对准眼前的黄河中原人,自己的父老乡亲,可以说是一种他对童年生活的回望。

1943年,朱宪民出生于黄河边上的山东濮县(今属河南省范县濮城镇),他说:“我的家乡在黄河边的农村,那时那里偏僻、封闭也落后。孩子一生下来,就光着身被接生婆埋在用锅炒过的温热沙土里躺到一岁。因为大人要下地劳动,没人抱他,照看他。”

小的时候生活很苦。他回忆,17岁离开家之前没穿过袜子,没见过火车、汽车、电灯,也不知道除枣以外还有其他的水果。从东北亲戚寄来的信中,他得以管窥外面的世界,也萌生了离开故乡的想法。“知道他们那里的生活好,能吃饱。”离开前,父亲把他叫到一边,告诉他:“小儿,你要走了,千万记住,别犯法,别坑人。”这句话,他一直记着。

17岁,朱宪民背着行装离开家乡,母亲在他包里放了几个地瓜饼子。1987年,朱宪民拍摄了《出外打工的青年农民》,他感慨地说:“一个背花包袱的乡下小伙子离开老家进城,看那张照片就知道我离开家乡时的模样了。”

他闯关东到了辽宁抚顺,进入一家照相馆当学徒。“在我们老家,照相馆是个神秘的地方,我只在中学拍毕业照时见过一次照相机。”朱宪民讲道,“从进入照相馆,我就喜欢上了摄影。”

在照相馆工作了两年多后,他考进了吉林省戏剧艺术专科学校舞台美术系舞台摄影专业。“我是从农村出来的孩子,文化底蕴不够,照相馆的拍摄方式和学校教的东西根本就是两回事。说起来‘照相’也‘照’了两年多,这时候,我才第一次知道什么叫‘抓拍’。”学校没有摄影专业老师,就把他送到长春电影制片厂。他在摄影车间拍剧照,边实习边学习。1968年毕业,朱宪民被分配到吉林画报社工作。作为摄影记者,他不怕吃苦,去林场、矿区、部队、大草原等各地拍摄建设中的火热场面。

后来,他拍摄的一些优秀作品,引起了摄影家、中国摄影家协会顾问袁毅平、吕厚民的注意,他被借调到中国摄影家协会展览部,后被正式调至北京工作。

“刚到北京,最初没有地方住,我就住在协会展览部,展览部挨着一个资料室,那里有不少外国摄影画册,美国的、法国的都有。我不懂外文,但画面看得懂,没事儿我就翻画册,大大开阔了视野。另外,我在展览部参与全国影展的事务,全国影展的参展图片我都看,一张也不放过,既是工作又是学习,这对我摄影理念的形成也起了很大作用。”朱宪民说。

1979年,法国纪实摄影家苏瓦约来中国拍摄。两个月的时间里,朱宪民陪着他在新疆、内蒙古、云南采风,他观察苏瓦约的创作理念和拍摄方式,这个过程中他开始思考:作为摄影人,镜头要对准什么?要表现和记录什么?什么才是真正有历史和文献价值的东西?什么才是中国人的现实生存状态。他也从意大利电影导演安东尼奥尼拍摄的纪录片《中国》里,找到了表现一个时代、一个社会常态最有说服力的元素,那就是人。

那种朦胧的认识,决定了他最终把眼光聚焦在普通老百姓身上。“我想100年之后,后人回顾这些照片,应该可以看到一段历史和一个时代的缩影。”朱宪民说。

也许每个人都会有一种故土意识,朱宪民想,他最有能力表现也最想表现的人首先是在故乡。他踏上了回家的路,将镜头对准最熟悉的土地和人民。

朱宪民告诫自己:千万千万悄悄回去,别扰民。每次他都在离村子三四公里的地方下车,回家以后换上弟弟的衣服,兄弟俩骑着自行车去黄河大堤上转悠,相机藏在衣服里。拍摄时,他多用长焦镜头,以此规避乡亲们看到镜头的不自在。但实际上被发现时,乡亲们都追着他,给他钱,因为相片不能白拍。他的很多拍摄对象一辈子都没照过相。

1985年,法国《世界报》编辑德龙看了他拍的家乡,带去法国发表,并建议朱宪民,用更宽阔的胸怀拍摄,不要仅仅局限于家乡或某些特定的场景。朱宪民因此扩展了拍摄范围,由故乡拍到整个黄河流域。更重要的是,他认识到摄影并非仅仅是一种记录,而是能够在社会文明历史建构中发挥不可替代作用的丰富表达。

“从我背着行装向黄河岸边走去,走入中原儿女、父老乡亲之间,我的手不禁颤抖了,我的眼也不禁被雾一般的泪水蒙住了,我猛然想到,我终于找到了‘根’,找到了艺术创作的‘根’。这胸中的火,这身上的汗,才是真正的太阳,真正的泉水。”朱宪民说。

摄影师李媚曾评论道:“朱宪民的特殊之处在于他早于他的同代人,本能地为表达自己情感深处关注和倾心的人们而按动快门。他的特殊之处还在于,他是这个年龄段的摄影家中具有平民姿态并强烈表达了这种姿态的摄影家。”

重新认识时间的价值

朱宪民数十年的摄影创作,一直求新求变,但其底色是一种笃定感:“中国摄影从起步到现在,经过一个又一个曲折。作为一个在这些曲折中沉浮过来的人,我深深意识到,真正长存下来的是那些对生活、对历史有深刻把握的作品。”

2023年11月25日,《黄河百姓—朱宪民摄影60年回顾展》在中国美术馆开幕。这是时隔38年后,纪实摄影家朱宪民再次于中国美术馆举办个展。整整一个甲子的时间,朱宪民将镜头对准黄河两岸普通百姓的生产和生活状态。160余幅极具冲击力的作品,从青海三江源到东营入海口,以风、土、人、家四个单元,展现了黄河两岸百姓的生活变迁。

12天的展期中,即使是在工作日,观众也络绎不绝。有年轻的情侣讨论着“这是你家,那是我家”,有老人将作品中的人物再现于速写本上,有家长带着孩子认识过去,有老师为学生讲解作品的艺术性。朱宪民的夫人石静莲女士提及一位观众:“从开展第一日,有一位女士每日都来。问她为什么。她说,我要看,我要把他们深深地记住。”

在这些影像面前,作为观者,我们凝视着那些来自中国各地的个体和集体,被一个个鲜活的场景和人物所吸引,他们脸上和身上有社会和时代镌刻的印记,也有我们每个个体自己的镜像,以至于我们有时会忘记地域和年代。他们跨越时间和空间,幻化为我们身边的亲人、朋友、邻居和路人。

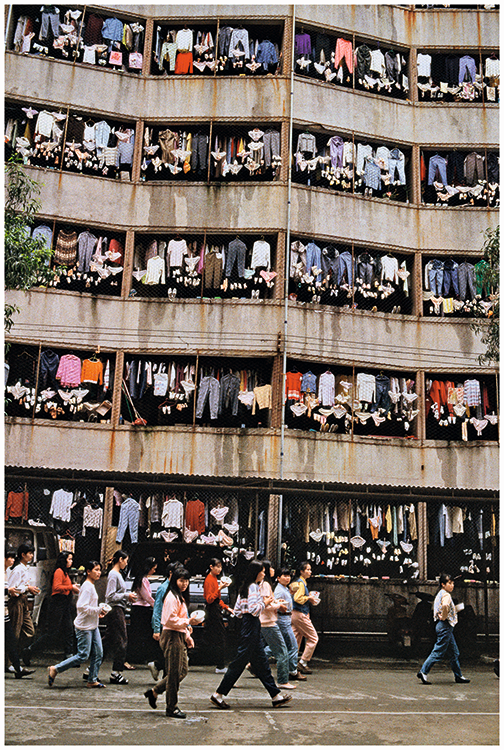

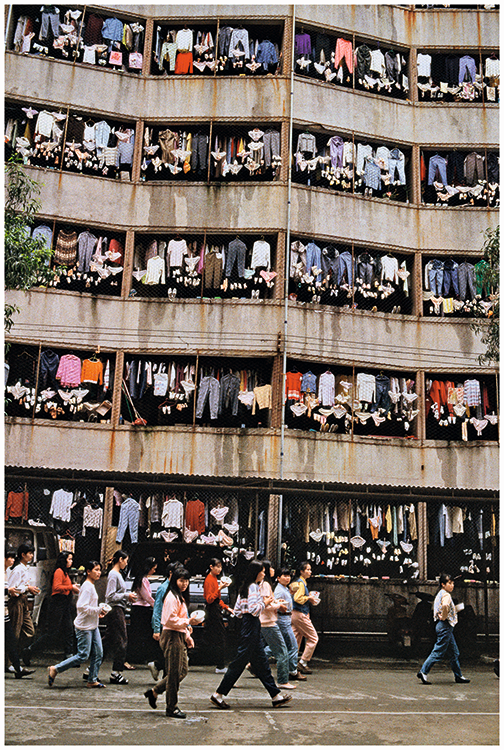

不仅是黄河,朱宪民从1963年起,特别是20世纪80年代以来,他从大草原到长白山,从天山南麓到岭南峰峦,从苍山洱海到青藏高原,无论走到哪里,他都满怀赤子之情,以平等而热爱的目光,把自己纪实摄影艺术创作聚焦在大多数普通百姓身上,拍摄人民生活状态、喜怒哀乐和精神风貌。在珠三角,昔日的深圳老街、文化馆、沙头角、车公庙印记着深圳的旧貌;晾晒在窗外的衣服掩映着拥挤的宿舍楼;食堂里,人们拿着搪瓷饭碗排队,这是1985年深圳女工的生活写照……如今,当观者驻足在那些曾经熟知和不再的生活场景面前,情不自禁会有细微的感动和温情。在北京,他面对红墙黄瓦,深宅大院,发思古之幽情的同时,还在作品里留下了对古都岁月积淀的礼赞,对古都生命年轮的镌刻,对古都神韵旋律的舞动,对古都生机的倾情展示。他的作品里有亿万中国人流动迁徙的生活图景,有日新月异的时代巨变,有质朴、厚德、勤劳、向上的中国精神。

中国艺术研究院副院长李树峰说:“朱宪民先生是一位令人重新认识时间价值的摄影家。他的作品可以让人看到大多数中国人普通、平凡、日常的生活底色和生命质感,时代的转折和个人的命运都蕴含其中,无论是对即将消失事物的怅惘,还是对新冒出事物的新奇,它让人看到一种生命原初的东西,一种带有泥土味儿的生活底色,那是种活着的感觉、一种风吹着我们脸的感觉、一种儿子要娶媳妇的感觉、一种老人不在了的感觉和遇到事儿扛不过去的感觉,这就是生命的感觉。”

人生百态 纷至沓来

在摄影界,大家习惯称朱宪民为“朱公”,一方面因他摄影经历资深和取得的摄影成就突出,另一方面更多是因为尊重他的人品和作品。在众多摄影活动中,总是能看到朱公的身影,精神矍铄,笑容洋溢,让人感到温暖随和。朱公将摄影看做他一生的缘分。“摄影便是我的宿命。”朱公说。

“他一直都是这样,对摄影倾注了所有的执著和专注。”石静莲女士回忆,“我们刚认识那会儿,他高烧39度,也要去车间拍照,当时就觉得他很不同。”

谈起相知相伴的五十多年,石静莲女士的话里多是笑语和释然,这也让我们认识了生活中的朱公。朱公所擅长的家务不多,会用燃气灶烧水,石女士将之解释为:“人毕竟要喝水。”朱公有时会照看院子里的花草,“但他只会去折掉一些枝丫,大概是觉得不美。”石女士说。

耄耋之年的朱公,差旅中得空,或是居家时,便在电脑前整理作品,或是看摄影画册,又或是讨论书稿、听取作品策展的建议。“外界的一切事物仿佛都无法进入他的思维。”石女士说,“人的精力总是有限的,想做好一件事情,对外界的关心就会少许多。”

从接触摄影到今天,朱公拍摄了很多这个时代马上要消失的东西、消失的场景。他一直在思考摄影作品的生命力,“什么样的作品能留下来,能让观者看到过去和未来”。

“作为纪实摄影者,我经常告诫自己摄影艺术本身存在的价值不同于其他艺术门类,摄影的价值和功能是记录社会的变迁,把即将消失的场面真实地记录下来。一幅好的摄影艺术作品,需具备真实、自然、生动的特点,这样作品才具有生命力和历史价值。”朱宪民说。

1980年,范县以农业为主,百姓种地要过黄河,木船是唯一的交通工具。随着人越来越多,光靠木船已经无法支撑客流量。他想摆渡应该很快就要消失了。果然没过几年,浮桥动工了。到20世纪90年代中期,黄河大桥开始修建,他意识到浮桥也要消失了。现在,摆渡过河、踩浮桥过河的场景已经成为历史。

《民以食为天》是他的一幅代表作。画面里,爷爷拿着粗瓷大碗吃饭,孙女捧着最新的防摔搪瓷碗,看着爷爷,两个碗也代表了两个时代。改革开放之初,农村依旧是清一色土坯房,人们点油灯,在井里打水,用木棒打麦子。家里没有餐厅,大家习惯在街上吃饭,手里拿着粥和干粮,就像他小时候一样。

《国道马路旁》这幅作品中,一个女孩笑着从林立在马路旁的招牌里走出。朱公回忆,自己当时在这里吃饭,抓拍了这张照片。“1988年,北京到郑州的国道两旁,都是饭店。那时候,全国各地都能看到这样的场景。”但也就是一两年的时间,高速公路出现了,这样的场景也就不见了,那些酒店成为时代的一段记忆。

摄影是一门选择性较强的艺术,面对大千世界,什么是摄影者应该去倾心竭力予以追求表现的主题?1988年,国际摄影大师亨利·卡蒂埃·布列松为《中国摄影家朱宪民作品集》题词:“您有一双发现真理的慧眼。真理之眼,永远向着生活”。

朱宪民始终主张,作品一定要有时代的真实感。就如同偏远山区的农村不能代表当下农村的整体状况,对这个时代的记录一定要忠实于这个时代的真实状况。纪实摄影是“今天”拍“明天”看的,它最重要的使命是为后人留下宝贵的影像资料。他说:“一个摄影师,最应该关注的不是少数人的生存状态,而是大多数人。他们的快乐、淳朴、善良、勤劳,还有他们对于土地的依恋、安贫乐道,以及改善生活环境的韧性和固执。这些照片反映出来的变化,就是我们国家和社会在经济上、精神文明方面的进步最直接的体现。”

当代知名哲学学者陈嘉映关于纪实曾有过一段论述:“纪实,当然不是照抄现实—从来没有照抄现实那回事。纪实摄影师通过纪实手法,展现他们对现实的理解,对历史的理解,展现他们自己的心灵……世界是我们取食于此、欢笑于此、相濡以沫于此、丧葬于此的生活整体……一条河、一个山村、一座城,那里生活着一些普通人……纪实摄影师把镜头对准百姓,这该不是偶然的。这里才有实实在在的人,实实在在的生活,实实在在的影像。”

纪实摄影流露的是情感,折射的是人性;记录的是过去,指向的是现在和未来。

问朱公:“当下的85%是什么?”

“年轻人。现在我再拍这个时代,镜头都给了年轻人。”朱公说。