2025-03-19 本刊综合报道

在中华传统文化中,蛇被誉为“小龙”,是龙图腾的原型之一,从甲骨文、《山海经》的记录,到青铜器、画像石上的图像,蛇成为象征智慧、顺利、长寿、祥瑞的文化符号。

乙巳蛇年年初,博物馆里的生肖展展示了融合鸟纹与蛇纹的商代桓父己尊,带有草原文化色彩的西周镂空蛇纹鞘铜剑,体现山东地区独特造型风格的春秋时期蛇纹铜提链罐,还有蛇纹瓦当、生肖铜镜、蛇形玉饰……让我们看到蛇在中华文明中多姿多彩的面貌。循着与蛇相关的珍贵文物,我们一起探寻蛇文化的独特魅力。

生肖文化为底蕴

蛇是十二生肖之一。生肖文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中国人观天察地、顺应四时的智慧表达。早在《诗经·小雅·吉日》中,便有“吉日庚午,既差我马”的诗句,将午与马相联系。出土于湖北云梦县睡虎地十一号墓的秦简,进一步证实了十二生肖在春秋前后就已存在。随着时间推移,生肖文化逐渐融入到民间信仰、占卜习俗、文学艺术创作中,成为一种流传千年的文化符号。这种将动物与纪时相结合的做法,在全球各地的文化中均有广泛分布并深受欢迎,成为不同文明之间交流互鉴的重要见证。

十二生肖的产生,有着天文学背景。在古代,先民们体验着寒暑交替的循环往复,常以青草的枯荣来记录年岁,如宋代《蒙鞑备录》记:“其俗每草青为一岁,有人问其岁,则曰几草矣。”后又有观天者发现月亮盈亏周期可以用来丈量岁的长短,十二次月圆便为一岁,这是初期历法最精度的成果之一,“十二”因此被视为传达天意的“天之大数”。同时,十天干需十二地支为伴,日月相对,天地相对,“十二”就更为名正言顺。

在十二生肖中,蛇排第六,配属十二地支中的“巳”。十二地支代指黄道十二宫,划分一天为十二时辰。中国社会科学院民族文学研究所副所长安德明介绍,比较流行的观点认为,每个时辰都与一个生肖动物的属性特点相对应,例如子时老鼠频繁出没,巳时蛇最为活跃,午时马精力充沛,申时猴喜啼叫等。依此将动物排列在时序上,便形成了子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪的次序。

十二生肖的形成,反映了早期人类的动物崇拜意识,体现了中国人与动物的亲善关系。更多的人将生肖视为春节的吉祥物、年俗文化的象征。

历史悠久的蛇崇拜

目前的研究表明,最早的蛇类可以追溯到1.4亿—1.67亿年前。它们通过改变身体结构和生活方式来适应各种环境和气候,是地球上演化最成功的爬行动物之一。根据爬行动物数据库(The Reptile Database)的数据,截至2024年8月,地球上的现生蛇类有4145种。蛇类几乎遍布除南极洲以外的各个地区。

中国是世界上蛇类多样性最丰富的国家之一,《中国蛇类形态、生活史和生态学特征数据集》一文指出,截至2023年1月,中国共记录312种蛇类。目前这一数字也呈增加趋势。

蛇在大自然中潜伏遁形,在中华传统文化中,人们对蛇的感情复杂,既敬畏又崇拜。这从中国的成语或谚语中可见一斑:杯弓蛇影、龙蛇混杂、蛇蝎心肠、蛇头鼠眼、牛鬼蛇神、封豕长蛇、画蛇添足、人心不足蛇吞象等,往往并非美好寓意。这是因为,远古时期蛇威胁着人们的生存,它的攻击性让人感到危险与恐惧,这种对蛇的恐惧被写入人类的基因中。相传早期先民草居野处,见面时会相互问询“有蛇吗”,意思是有没有被蛇咬。可见蛇对人的影响之大。随着生产力发展,人类掌握了降服或提防蛇的能力,对于自然的认识也有了提高,因此对蛇逐渐由害怕转向敬畏,很早便将蛇作为图腾之一。蛇的生理属性被赋予了象征意义,如蜕皮重生被认为是长寿的象征,多产多子意味着多子多福等,都让蛇成为灵性、智慧和生命力的代表。

先秦时期,蛇也象征国君,如《左传·文公十六年》记: “有蛇自泉宫出,入于国,如先君之数。”那时,蛇寓意着吉祥,如春秋时期隋君出行,路见大蛇被伤,敷药救之,后蛇衔珠报恩,此灵蛇珠与和氏璧齐名,均是中国古代稀世珍宝的代表。

在东汉著名经学家、文字学家许慎的《说文解字》里, “它”字的本义指蛇,为蛇的本字。部首“宀”源自蛇头之形,蛇身和蛇尾的部分则逐渐演变为“匕”。远古时期大家见面时互相问候的“无它乎”后逐渐被理解为“没有其他事情吧?”于是,“它”获得了“其他”和“别的”字义。

人们常常认为虚拟的龙脱胎于实有的蛇。龙以蛇而生,蛇因龙而荣。如东汉著作《论衡》记载:“龙或时似蛇,蛇或时似龙。” 国家自然博物馆展览策划部主任苗雨雁说,蛇是自然界中的动物,龙是传说中的动物。在已发现的与龙有关的文物中,越早的龙形象越简单,越接近蛇的形象。所以许多学者认为龙的形象是在蛇的基础上逐渐演变和丰富的。

在其他文明中,蛇也是重要的存在。古希腊伊索寓言故事“农夫与蛇”中的蛇,是忘恩负义的代表;传说中引诱夏娃偷摘智慧树果子的蛇,被认为是魔鬼撒旦的化身;希腊神话中的蛇发女妖三姐妹,均是妖怪。不过,源自希腊神话中的医神阿斯克勒庇俄斯的蛇杖,在医学上沿用至今,意味着治愈与救赎,因此至今我们都能在救护车的标志、医疗机构的标志中看到蛇元素。在印度、埃及和中美洲的文明中,蛇也有着重要的一席之地。印度教各大主神如毗湿奴、湿婆等的画像中都有蛇被驯服的形象;在古埃及,眼镜蛇被视为王权和神圣权威的象征;印加文明中的羽蛇神被认为主宰着星辰。

文化中的蛇形象

作为图腾符号的蛇,广泛存在于神话传说、文物遗迹、文学艺术中。

神话传说中的人类始祖伏羲、女娲,大多以人首蛇身的形象出现,也是蛇图腾崇拜的人格化。东汉时期刻石、近代拓的“伏羲女娲捧日月”画像石拓片中,伏羲一手举日,女娲一手举月,皆人首蛇身,各持巾带,两尾交缠,此画像反映了先民对子嗣繁衍的信仰。唐代伏羲女娲像立幅,出土于新疆维吾尔自治区吐鲁番市,反映了中原文化对当地的影响。

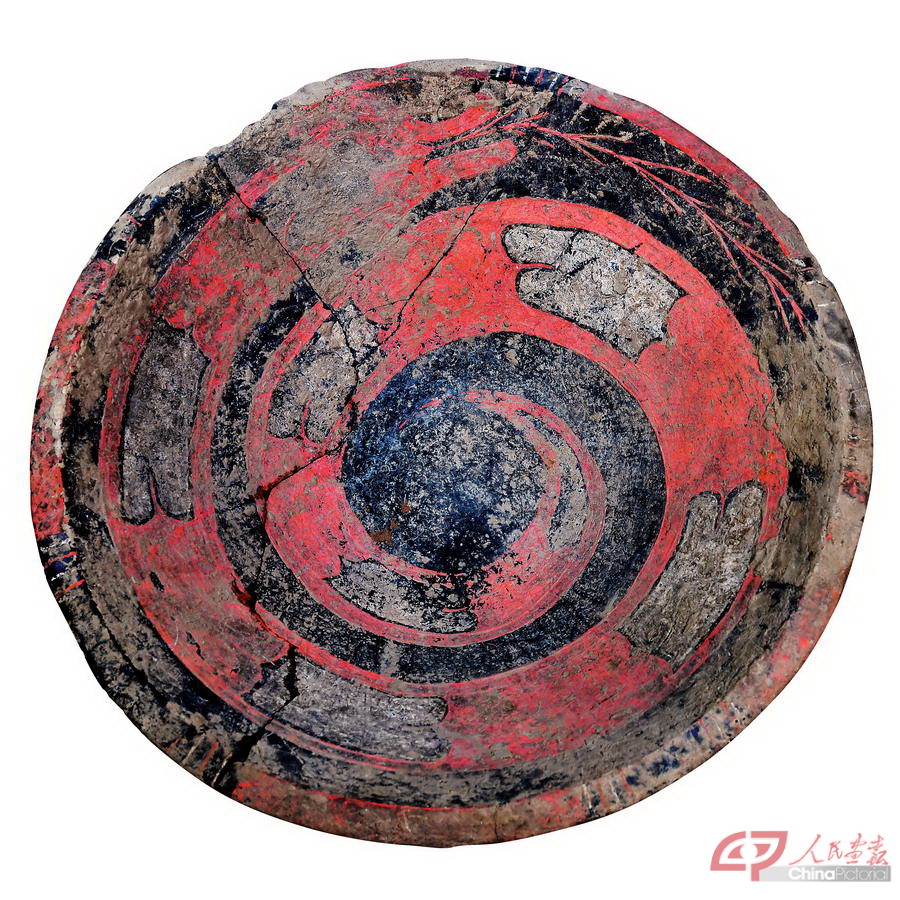

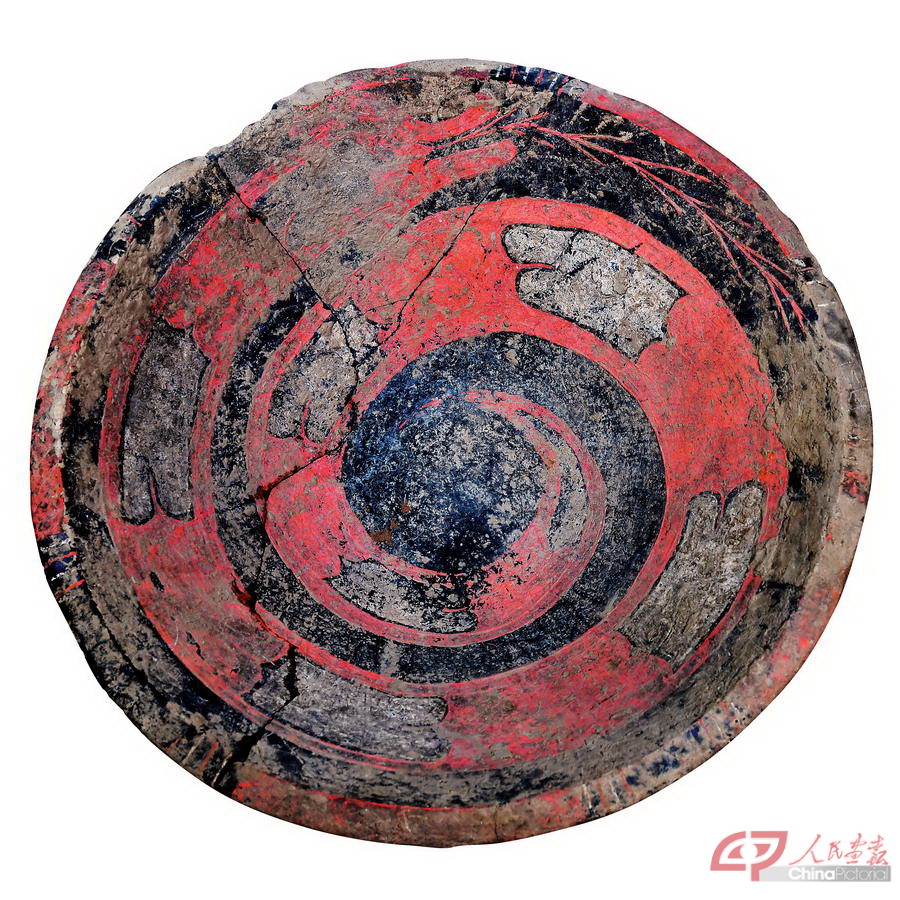

在文物遗迹中,红山文化遗址出土的彩陶瓮,腹部饰有花纹,这些花纹红底色,黑彩道,有的两道,有的三道,纹路与蛇颇为相似;吴越地区发现的三国两晋时期的不少墓葬中,盛行陪葬瓷器魂瓶,上面的浮雕图案多是鸟和蛇;四川三星堆遗址中出土了蛇鹰阴阳形器,成都金沙遗址也出土了蛇形石雕;浙江、江苏、上海出土的陶罐、陶豆、陶鼎上的蛇纹屡见不鲜;河南南阳汉代画像石拓片《嫦娥奔月》,翩然成仙的嫦娥居然也是人身蛇尾。

因蛇被看作是神灵和巫师通灵天地的助手,蛇纹出现在青铜器上。在商代青铜重器员方鼎中,鼎身的纹饰中蛇纹若隐若现,概与当时宗教信仰、图腾崇拜有关。商代妇好鸮尊双翅部位各装饰有一条盘曲的蛇,蛇的盘曲造型与翅膀部位的羽翅形象相近,似乎暗示着蛇与鸮的幻化与结合。

在中国古代兵器上,蛇也是常见元素。殷商时期的蛇首七星剑极,剑的把手是一个蛇头造型,剑身饰有蛇纹。因为古人相信蛇敏捷、威猛的寓意能帮助他们取得战斗的胜利,并且曲线形状的蛇形兵器,往往也能在实战中造成更大的杀伤力。

与此同时,印玺中也可以看到蛇元素的运用。在汉代,蛇钮印主要作为赐给偏远地区官员、番邦君主或者少数民族将领等的官印,和龙印一起构成明显的等级划分。中国国家博物馆馆藏的“滇王之印”金印,呈蛇形,蛇首昂起,蛇身盘曲,背上还有鳞纹装饰,确证了“古滇国”的存在。

中国古代饰品、服饰设计及丧葬文化中,蛇也是重要元素。蛇形带钩、玉佩,常被视为辟邪之物,意味着长寿和护佑。西汉马王堆一号汉墓出土的T形帛画中,人身蛇尾的烛龙位居中央,高高在上,显示出王者风范。明清时期,蟒蛇图案经常出现在高级官员的礼服上,象征着威严与尊贵。

在文学艺术上,被称为上古三大奇书的《山海经》,描述蛇的内容出现了100多次,蛇的种类有20余种。《山海经》《白蛇传》《聊斋志异》记录了许多蛇妖的故事。同时,古人以蛇喻书法,笔走龙蛇、惊蛇入草等词汇更是直接用来形容书法俊逸灵秀、气势磅礴,成为许多书法家追求的至高境界。或许是受到蛇在草中爬行时或隐或现的样子启发,“草蛇灰线”法成为古典小说情节结构技法之一……

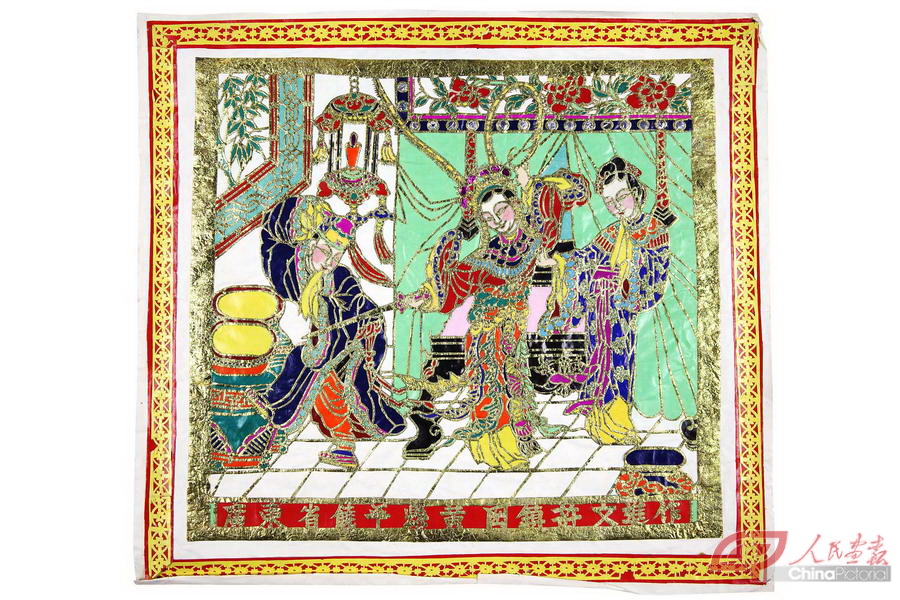

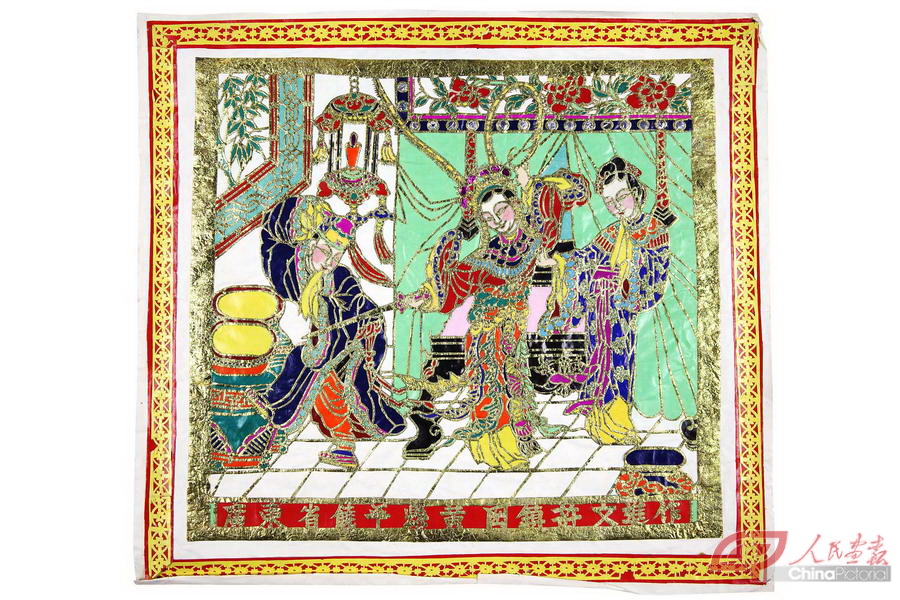

从浩渺悠远的神话传说,到传颂千古的文艺佳作;从缤纷多彩的民俗文化,到匠心独运的民间技艺,蛇以多元的意象呈现出独特的魅力,见证了中华文明的绵延与变迁,也记录着人们在时光中与自然的和谐,以及对灿烂生命的感悟。

(本报道得到中国国家博物馆及中国文物报社的大力支持)

上一页

下一页

2025-03-19 本刊综合报道

在中华传统文化中,蛇被誉为“小龙”,是龙图腾的原型之一,从甲骨文、《山海经》的记录,到青铜器、画像石上的图像,蛇成为象征智慧、顺利、长寿、祥瑞的文化符号。

乙巳蛇年年初,博物馆里的生肖展展示了融合鸟纹与蛇纹的商代桓父己尊,带有草原文化色彩的西周镂空蛇纹鞘铜剑,体现山东地区独特造型风格的春秋时期蛇纹铜提链罐,还有蛇纹瓦当、生肖铜镜、蛇形玉饰……让我们看到蛇在中华文明中多姿多彩的面貌。循着与蛇相关的珍贵文物,我们一起探寻蛇文化的独特魅力。

生肖文化为底蕴

蛇是十二生肖之一。生肖文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中国人观天察地、顺应四时的智慧表达。早在《诗经·小雅·吉日》中,便有“吉日庚午,既差我马”的诗句,将午与马相联系。出土于湖北云梦县睡虎地十一号墓的秦简,进一步证实了十二生肖在春秋前后就已存在。随着时间推移,生肖文化逐渐融入到民间信仰、占卜习俗、文学艺术创作中,成为一种流传千年的文化符号。这种将动物与纪时相结合的做法,在全球各地的文化中均有广泛分布并深受欢迎,成为不同文明之间交流互鉴的重要见证。

十二生肖的产生,有着天文学背景。在古代,先民们体验着寒暑交替的循环往复,常以青草的枯荣来记录年岁,如宋代《蒙鞑备录》记:“其俗每草青为一岁,有人问其岁,则曰几草矣。”后又有观天者发现月亮盈亏周期可以用来丈量岁的长短,十二次月圆便为一岁,这是初期历法最精度的成果之一,“十二”因此被视为传达天意的“天之大数”。同时,十天干需十二地支为伴,日月相对,天地相对,“十二”就更为名正言顺。

在十二生肖中,蛇排第六,配属十二地支中的“巳”。十二地支代指黄道十二宫,划分一天为十二时辰。中国社会科学院民族文学研究所副所长安德明介绍,比较流行的观点认为,每个时辰都与一个生肖动物的属性特点相对应,例如子时老鼠频繁出没,巳时蛇最为活跃,午时马精力充沛,申时猴喜啼叫等。依此将动物排列在时序上,便形成了子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪的次序。

十二生肖的形成,反映了早期人类的动物崇拜意识,体现了中国人与动物的亲善关系。更多的人将生肖视为春节的吉祥物、年俗文化的象征。

历史悠久的蛇崇拜

目前的研究表明,最早的蛇类可以追溯到1.4亿—1.67亿年前。它们通过改变身体结构和生活方式来适应各种环境和气候,是地球上演化最成功的爬行动物之一。根据爬行动物数据库(The Reptile Database)的数据,截至2024年8月,地球上的现生蛇类有4145种。蛇类几乎遍布除南极洲以外的各个地区。

中国是世界上蛇类多样性最丰富的国家之一,《中国蛇类形态、生活史和生态学特征数据集》一文指出,截至2023年1月,中国共记录312种蛇类。目前这一数字也呈增加趋势。

蛇在大自然中潜伏遁形,在中华传统文化中,人们对蛇的感情复杂,既敬畏又崇拜。这从中国的成语或谚语中可见一斑:杯弓蛇影、龙蛇混杂、蛇蝎心肠、蛇头鼠眼、牛鬼蛇神、封豕长蛇、画蛇添足、人心不足蛇吞象等,往往并非美好寓意。这是因为,远古时期蛇威胁着人们的生存,它的攻击性让人感到危险与恐惧,这种对蛇的恐惧被写入人类的基因中。相传早期先民草居野处,见面时会相互问询“有蛇吗”,意思是有没有被蛇咬。可见蛇对人的影响之大。随着生产力发展,人类掌握了降服或提防蛇的能力,对于自然的认识也有了提高,因此对蛇逐渐由害怕转向敬畏,很早便将蛇作为图腾之一。蛇的生理属性被赋予了象征意义,如蜕皮重生被认为是长寿的象征,多产多子意味着多子多福等,都让蛇成为灵性、智慧和生命力的代表。

先秦时期,蛇也象征国君,如《左传·文公十六年》记: “有蛇自泉宫出,入于国,如先君之数。”那时,蛇寓意着吉祥,如春秋时期隋君出行,路见大蛇被伤,敷药救之,后蛇衔珠报恩,此灵蛇珠与和氏璧齐名,均是中国古代稀世珍宝的代表。

在东汉著名经学家、文字学家许慎的《说文解字》里, “它”字的本义指蛇,为蛇的本字。部首“宀”源自蛇头之形,蛇身和蛇尾的部分则逐渐演变为“匕”。远古时期大家见面时互相问候的“无它乎”后逐渐被理解为“没有其他事情吧?”于是,“它”获得了“其他”和“别的”字义。

人们常常认为虚拟的龙脱胎于实有的蛇。龙以蛇而生,蛇因龙而荣。如东汉著作《论衡》记载:“龙或时似蛇,蛇或时似龙。” 国家自然博物馆展览策划部主任苗雨雁说,蛇是自然界中的动物,龙是传说中的动物。在已发现的与龙有关的文物中,越早的龙形象越简单,越接近蛇的形象。所以许多学者认为龙的形象是在蛇的基础上逐渐演变和丰富的。

在其他文明中,蛇也是重要的存在。古希腊伊索寓言故事“农夫与蛇”中的蛇,是忘恩负义的代表;传说中引诱夏娃偷摘智慧树果子的蛇,被认为是魔鬼撒旦的化身;希腊神话中的蛇发女妖三姐妹,均是妖怪。不过,源自希腊神话中的医神阿斯克勒庇俄斯的蛇杖,在医学上沿用至今,意味着治愈与救赎,因此至今我们都能在救护车的标志、医疗机构的标志中看到蛇元素。在印度、埃及和中美洲的文明中,蛇也有着重要的一席之地。印度教各大主神如毗湿奴、湿婆等的画像中都有蛇被驯服的形象;在古埃及,眼镜蛇被视为王权和神圣权威的象征;印加文明中的羽蛇神被认为主宰着星辰。

文化中的蛇形象

作为图腾符号的蛇,广泛存在于神话传说、文物遗迹、文学艺术中。

神话传说中的人类始祖伏羲、女娲,大多以人首蛇身的形象出现,也是蛇图腾崇拜的人格化。东汉时期刻石、近代拓的“伏羲女娲捧日月”画像石拓片中,伏羲一手举日,女娲一手举月,皆人首蛇身,各持巾带,两尾交缠,此画像反映了先民对子嗣繁衍的信仰。唐代伏羲女娲像立幅,出土于新疆维吾尔自治区吐鲁番市,反映了中原文化对当地的影响。

在文物遗迹中,红山文化遗址出土的彩陶瓮,腹部饰有花纹,这些花纹红底色,黑彩道,有的两道,有的三道,纹路与蛇颇为相似;吴越地区发现的三国两晋时期的不少墓葬中,盛行陪葬瓷器魂瓶,上面的浮雕图案多是鸟和蛇;四川三星堆遗址中出土了蛇鹰阴阳形器,成都金沙遗址也出土了蛇形石雕;浙江、江苏、上海出土的陶罐、陶豆、陶鼎上的蛇纹屡见不鲜;河南南阳汉代画像石拓片《嫦娥奔月》,翩然成仙的嫦娥居然也是人身蛇尾。

因蛇被看作是神灵和巫师通灵天地的助手,蛇纹出现在青铜器上。在商代青铜重器员方鼎中,鼎身的纹饰中蛇纹若隐若现,概与当时宗教信仰、图腾崇拜有关。商代妇好鸮尊双翅部位各装饰有一条盘曲的蛇,蛇的盘曲造型与翅膀部位的羽翅形象相近,似乎暗示着蛇与鸮的幻化与结合。

在中国古代兵器上,蛇也是常见元素。殷商时期的蛇首七星剑极,剑的把手是一个蛇头造型,剑身饰有蛇纹。因为古人相信蛇敏捷、威猛的寓意能帮助他们取得战斗的胜利,并且曲线形状的蛇形兵器,往往也能在实战中造成更大的杀伤力。

与此同时,印玺中也可以看到蛇元素的运用。在汉代,蛇钮印主要作为赐给偏远地区官员、番邦君主或者少数民族将领等的官印,和龙印一起构成明显的等级划分。中国国家博物馆馆藏的“滇王之印”金印,呈蛇形,蛇首昂起,蛇身盘曲,背上还有鳞纹装饰,确证了“古滇国”的存在。

中国古代饰品、服饰设计及丧葬文化中,蛇也是重要元素。蛇形带钩、玉佩,常被视为辟邪之物,意味着长寿和护佑。西汉马王堆一号汉墓出土的T形帛画中,人身蛇尾的烛龙位居中央,高高在上,显示出王者风范。明清时期,蟒蛇图案经常出现在高级官员的礼服上,象征着威严与尊贵。

在文学艺术上,被称为上古三大奇书的《山海经》,描述蛇的内容出现了100多次,蛇的种类有20余种。《山海经》《白蛇传》《聊斋志异》记录了许多蛇妖的故事。同时,古人以蛇喻书法,笔走龙蛇、惊蛇入草等词汇更是直接用来形容书法俊逸灵秀、气势磅礴,成为许多书法家追求的至高境界。或许是受到蛇在草中爬行时或隐或现的样子启发,“草蛇灰线”法成为古典小说情节结构技法之一……

从浩渺悠远的神话传说,到传颂千古的文艺佳作;从缤纷多彩的民俗文化,到匠心独运的民间技艺,蛇以多元的意象呈现出独特的魅力,见证了中华文明的绵延与变迁,也记录着人们在时光中与自然的和谐,以及对灿烂生命的感悟。

(本报道得到中国国家博物馆及中国文物报社的大力支持)