六百余年春秋更迭,一百载博物院历程。紫禁城以砖木之躯承载中华五千多年文明记忆,让过去与未来在此相遇,传统与现代在此对话,中国与世界在此相连。

金色琉璃瓦在阳光下闪烁,一如百年前的模样,但瓦片之下所守护的,已不再是帝王的家天下,而是一个民族的文化记忆。

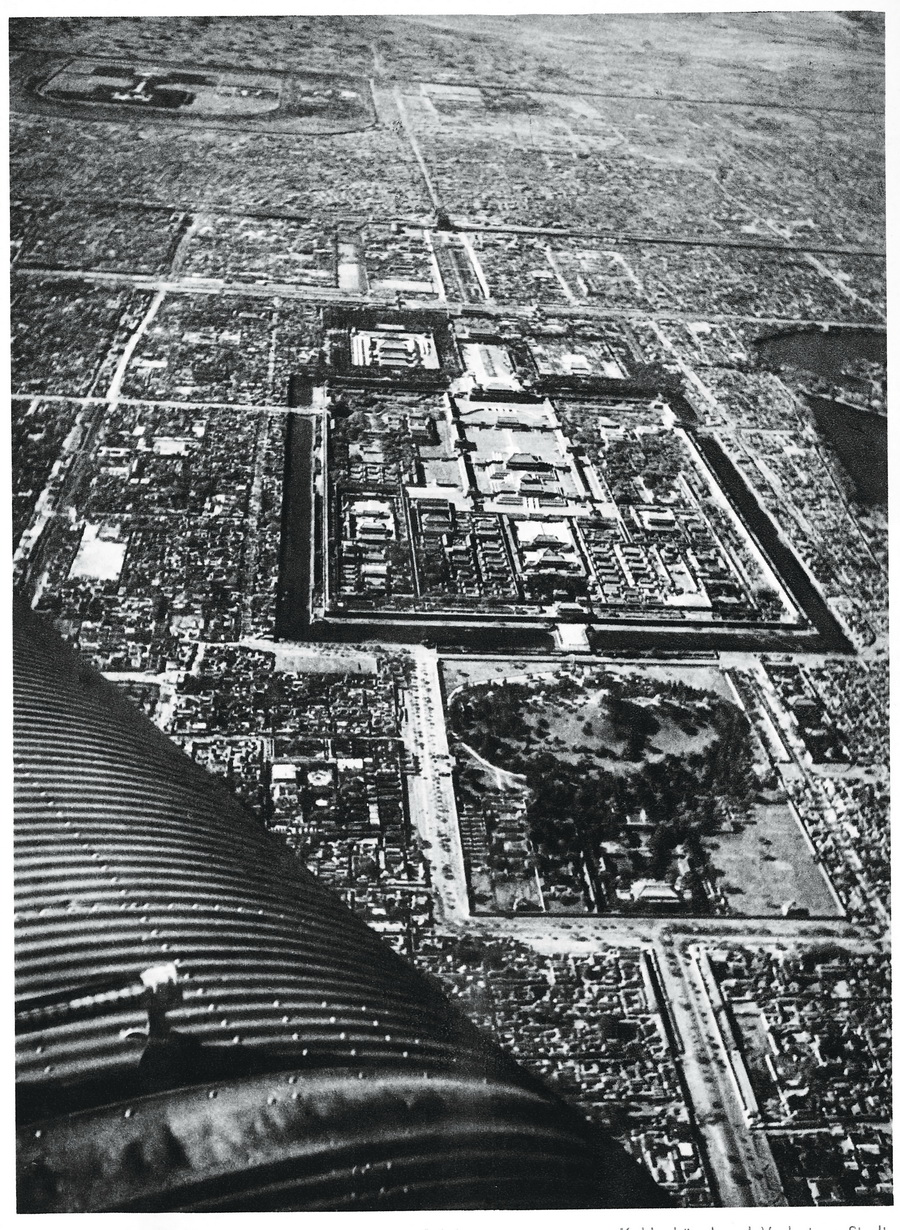

2025年10月10日,故宫博物院迎来百年华诞。这座世界上规模最大、保存最完整的木质结构古代皇宫建筑群,不仅完成了从皇家禁苑到人民博物馆的转变,更实现了向世界级博物馆的历史性跨越,成为中华文明的重要载体和文化交流的独特平台。

空间之变

从皇家禁地到人民共享的文化场域

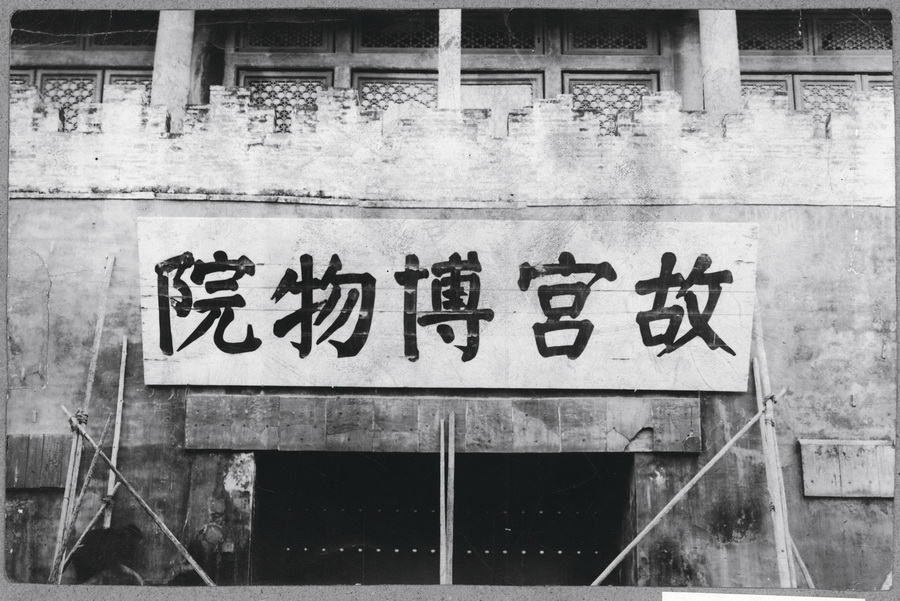

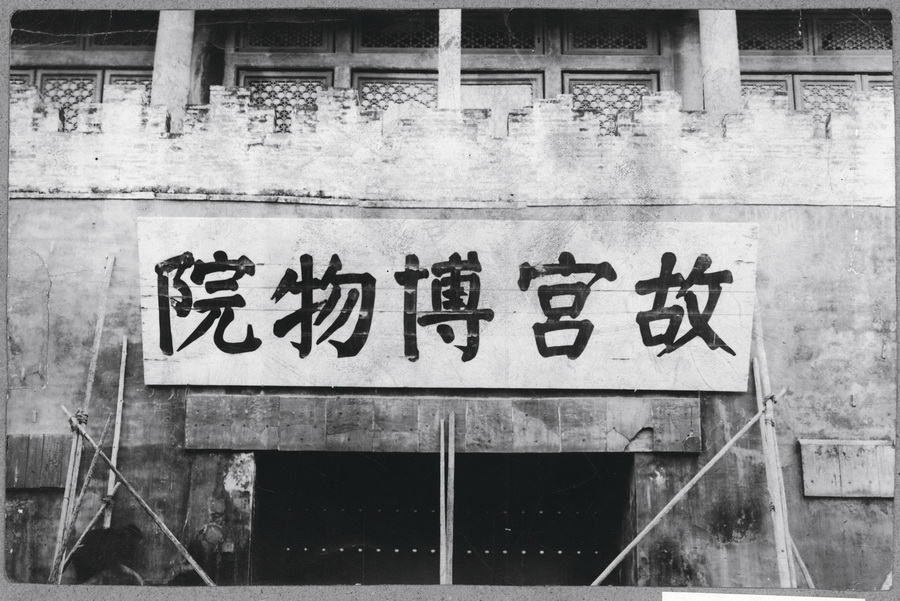

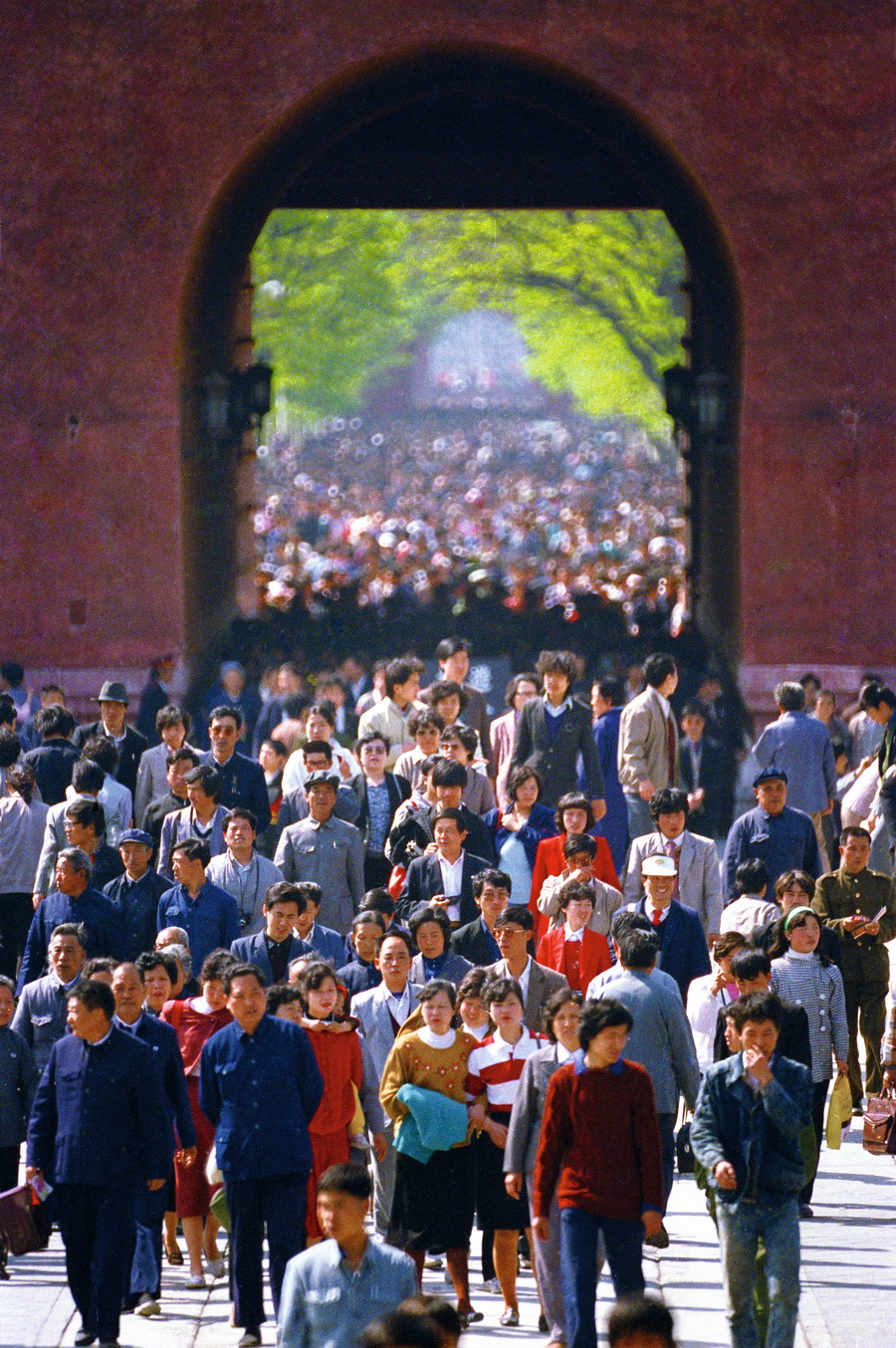

1925年10月10日,神武门缓缓打开。昔日百姓只能远远仰望的红墙黄瓦,终于向公众敞开了怀抱。这一天,紫禁城变成了故宫博物院。

这一转变的意义远远超出了一座博物馆的建立。它标志着中国社会从封建帝制向现代国家的转型,象征着皇权独占的文化资源开始成为全民族共有的精神财富。

时间来到2 025年。清晨7点,故宫博物院还未开放,但线上展厅已经涌入第一批访客。通过高清影像,无论身在何地,访客都可以仔细观摩《千里江山图》的每一处笔触。空间的距离被技术消弭,文化的共享进入全新维度。

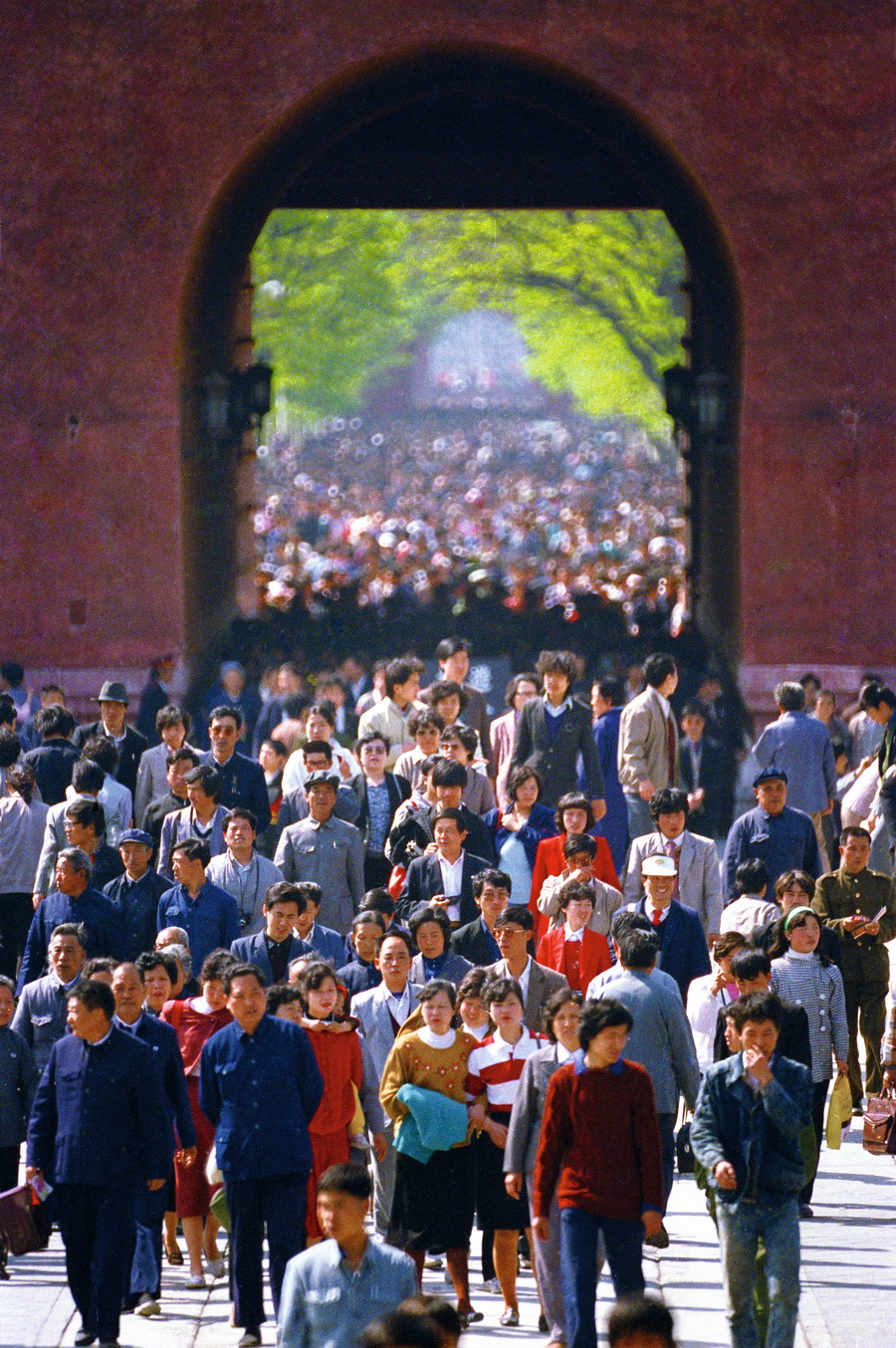

20世纪50年代,参观故宫是一件庄重的事。人们整理衣冠,如同参加重要仪式。那时的观众,多是怀着敬畏之心的仰望者,与宫殿保持着心理的距离。如今,故宫每年接待参观者数以千万计,其中不少是“一来再来”的常客。故宫博物院还通过精心策划的专题展览、文化创意产品和新媒体传播,让沉睡的文物“活”起来,拉近与公众的距离。

故宫,不再是一个遥不可及的象征,而成为了人们文化生活的一部分。“石渠宝笈特展”“千里江山图特展”等现象级展览,引发了全民观展热潮;“故宫口红”“紫禁城积雪香薰”等文创产品,将传统文化融入当代生活;面向青少年的“故宫小书包”“孩子,圆你故宫梦”等特色公益活动,引导年轻一代认识中华文明的灿烂成就;故宫志愿者团队中,有退休教师、大学生、外国友人,他们用不同的视角解读着紫禁城的故事。

通过高精度数字化采集技术,故宫对186万余件(套)藏品进行全面的数字化记录。数字技术让故宫文化以更加生动、多元的方式传播。观众可以通过线上展厅、高清影像、虚拟现实等技术,足不出户欣赏故宫珍品。

“文物保护事业的出发点与落脚点,是满足人民群众不断增加的精神文化需求。故宫是人类共同的遗产,在保护的基础上,让拥有60 0余年历史的故宫活起来,与人类共享这份世界文化遗产,是故宫人的职责

所在。”故宫博物院院长王旭东表示。

文明之承

既是皇宫更是五千多年文明的实物见证

走进故宫,每一块青砖琉璃都镌刻着历史的印记,每一件文物都诉说着文明的传承。

这座明清两代的皇宫,承载了二十四位皇帝的兴衰往事,但它的意义远不止于此。故宫更是中华五千多年文明薪火相传的实物见证,是文明基因得以延续的物质载体。

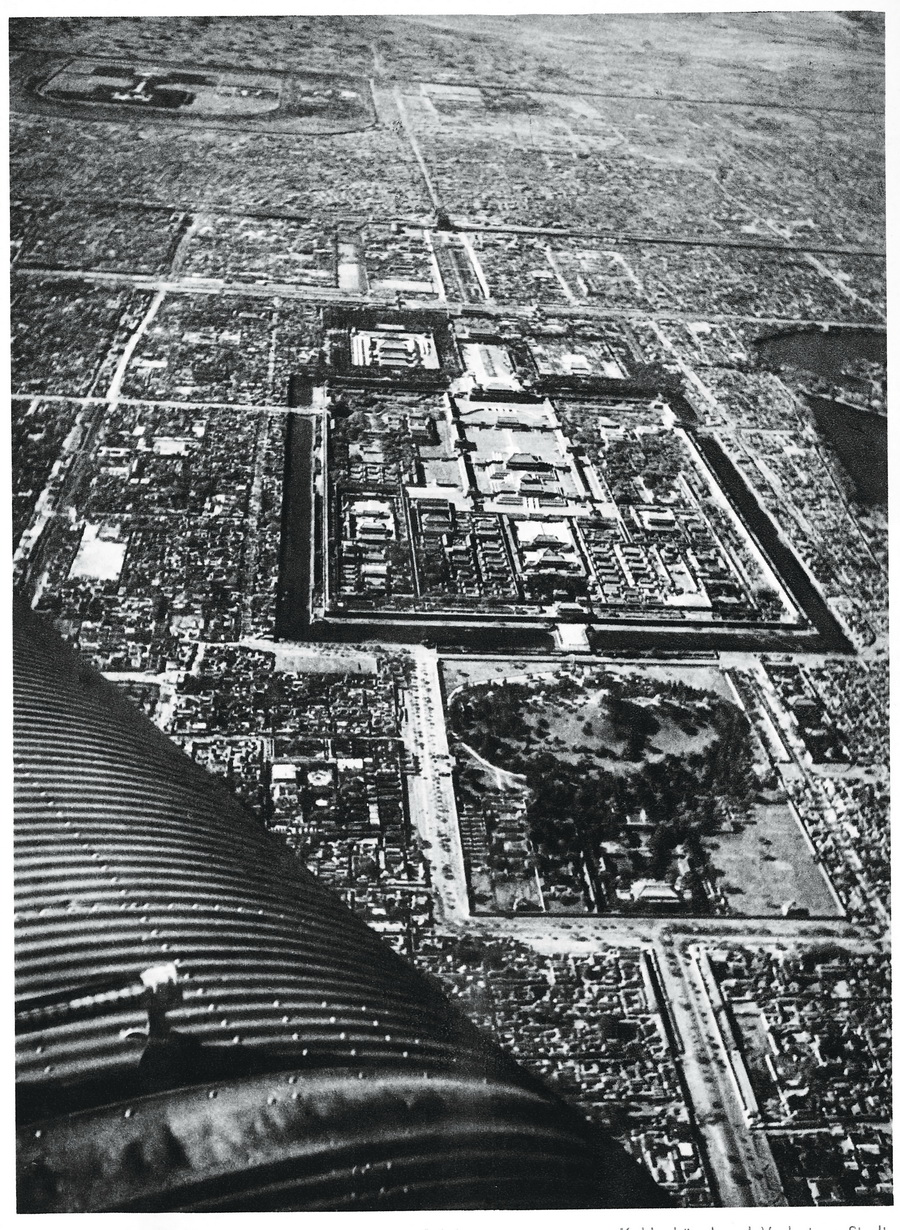

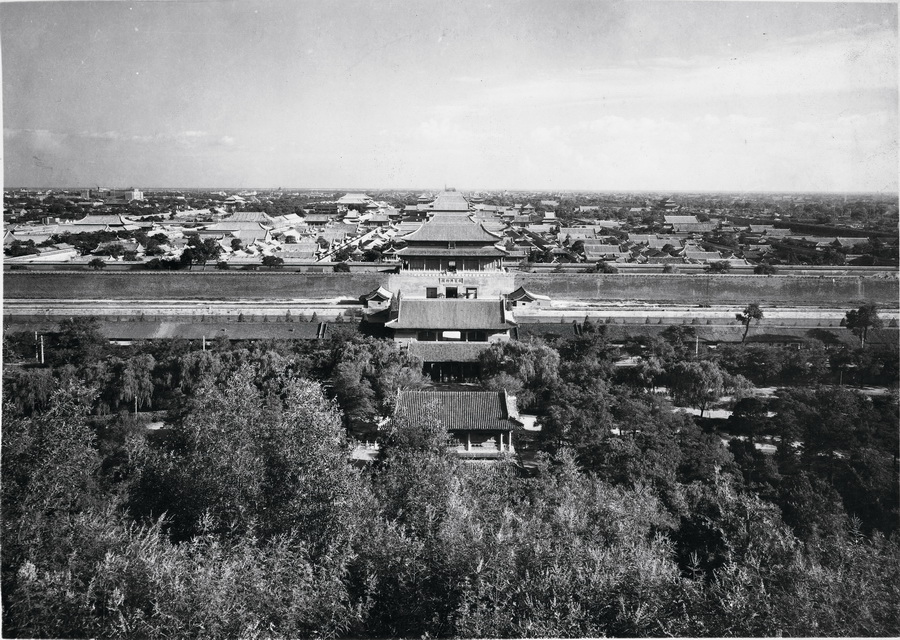

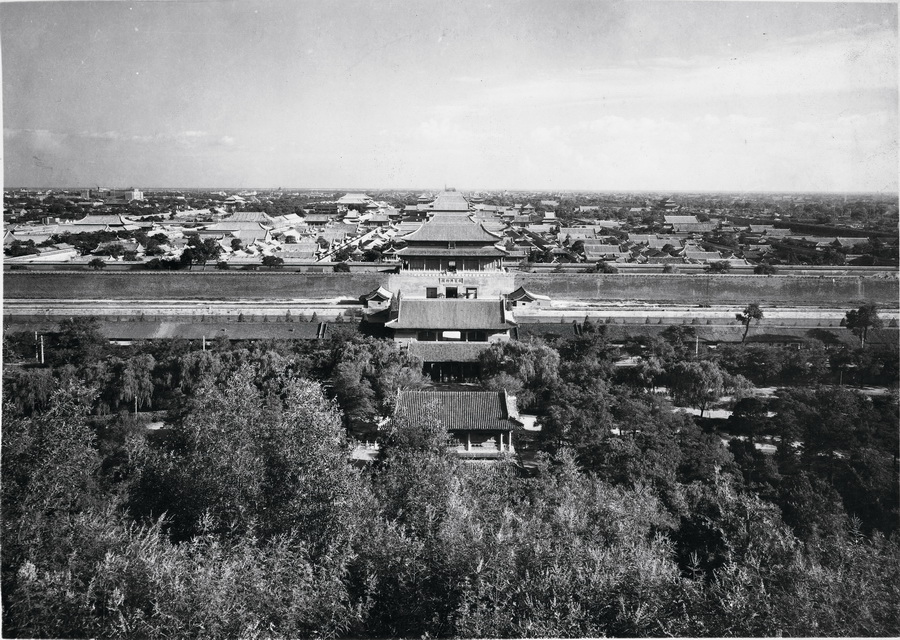

紫禁城始建于明永乐四年(1406年),落成于永乐十八年(1420年),是世界上现存规模最大、保存最完整的古代木结构建筑群,占地约72万平方米,最新统计拥有房屋8750间。作为北京中轴线这条“世界最长建筑轴线”上的核心遗产点,紫禁城的建筑规制与空间布局集中体现了中华文明一脉相承的都城规划智慧。

在紫禁城的中轴线上,保和殿、太和殿的名称皆源于《易经》,蕴含了和谐、统一的宇宙观。乾清宫是皇帝的寝宫,“乾清”二字,显示的正是清明正直、天人合德之象。外朝三殿与内廷三宫依序排列,不仅体现了“前朝后市,左祖右社”的传统规制,更彰显出《周礼·考工记》中“王者必居天下之中”的都城规划思想。这种以中为尊、左右对称的布局,既是皇权至高无上的象征,更是中华文明 “致中和”哲学思想的空间表达。

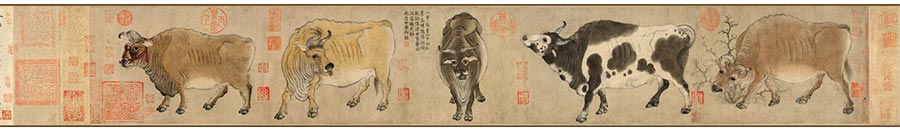

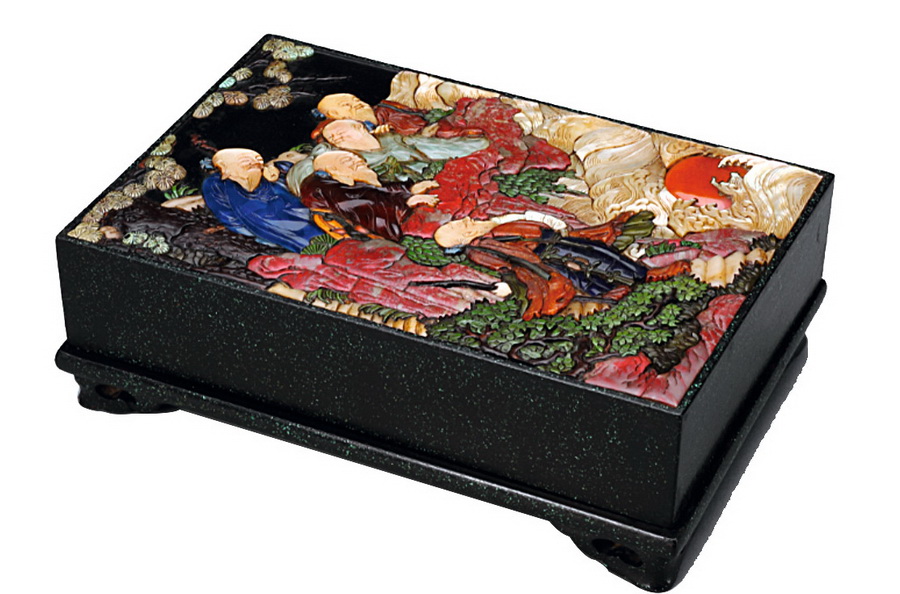

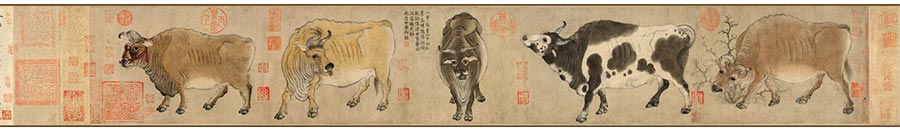

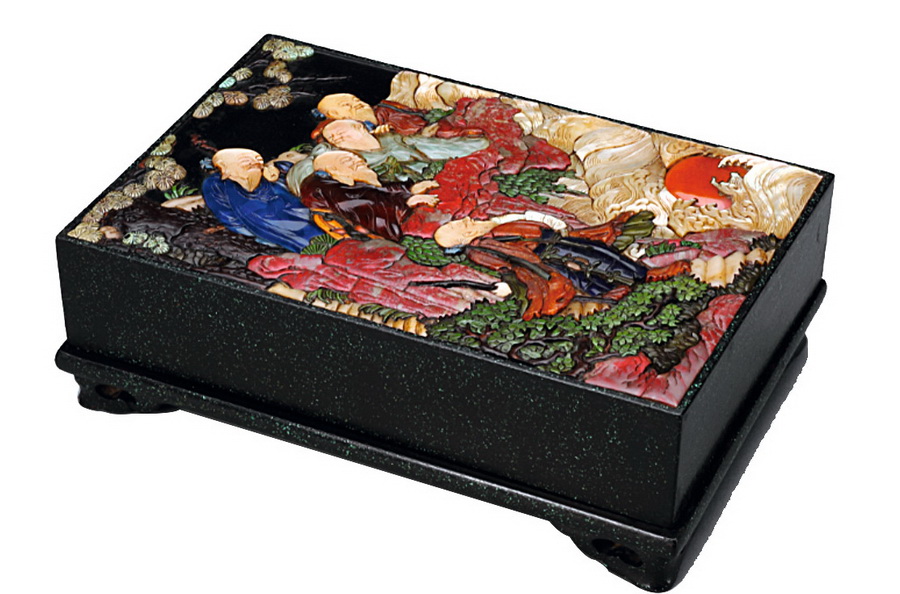

走过百年的故宫博物院,一如既往地精心保管着明清时代遗留下来的皇家宫殿和旧藏珍宝,拥有古书画、古器物、宫廷文物、书籍档案等总数186万余件(套)的珍贵馆藏。这些馆藏涵盖几乎整个中华文明发展史,从新石器时代的玉器、商周青铜器、秦汉碑帖、唐代绘画、宋代瓷器到明清宫廷文物,构成了一部看得见的中华文明史。

以陶瓷为例。故宫博物院收藏了37万多件陶瓷,时间跨度从七千多年前的磁山文化到民国时期,收藏范围遍及神州大地的各个著名窑口,完全可以囊括各个历史时期的重要品种,贯穿整个古陶瓷发展的历史。

故宫的价值不仅在于收藏,更在于其对中华文明的传承与创新。

改革开放后,故宫博物院逐渐从单纯的文物保管单位转变为集保护、研究、展示、教育于一体的现代博物馆。 2002年启动,历时18年的“故宫整体修缮工程”,全面恢复了紫禁城的壮丽景观;2013年以来,故宫开放面积从30%增加到80%,越来越多的宫殿院落向公众敞开大门,实现了从 “宫”到“院”的深刻转变。

时光流转至今,千年文明的物质载体不仅得以存续,文化还以新的形式延续着生命:故宫的数字实验室里,年轻的工程师正在用3D扫描技术为文物建立数字档案。传统技艺与现代科技在此交汇,共同守护着文明的火种。故宫文创团队将《清明上河图》中的元素设计成系列茶具,让宋代美学走进现代家居。

从明清两代的深沉宫苑,到如今向四海宾客敞开大门,这座见证中华五千年文明生生不息的瑰宝,其完整存续与焕发光彩,得益于一代代故宫人百年来的默默守护与虔诚典守。

时间之渡

战火中的文化长征与文明守护

“希望故宫将不仅为中国历史上所遗留下的下一个死的故宫,必为世界上几千万年一个活的故宫。”教育家、故宫博物院的创建人之一李煜瀛在故宫博物院成立四周年时如是说。

在经费短缺、时局动荡的条件下,初期的故宫博物院人开始了中国现代博物馆事业的拓荒之路。登记造册、整理文物、布置陈列,每一项工作都充满着开创性的艰辛,但他们每个人都义无反顾地担当了文明守护人的责任。

1931年,九一八事变后,出于“国家灭亡,尚有复国之日;文化一断,永无补救之举”的考虑,南京国民政府着手准备南迁文物。1933年2月6日夜晚,北平全城戒严,2118箱文物,包括青铜器、瓷器、书画、玉器、典籍,在军队护送下悄然驶出紫禁城,开始了长达十余年的漂泊之旅。这一日,正是秘密运送文物出京的日子。

随后,1937年的七七事变和八一三事变,迫使暂徙南京的百万国宝古物又踏上漫漫西迁的征程。从北平到上海,从南京到四川,行程数万里,跨越大半个中国。这是世界文物保护史上空前绝后的文化长征。故宫人负重远行,克服重重困难,终将文物护送至远离硝烟的大后方。直至战争的硝烟散尽,这批国宝中的大部分才得以平安归来。其中部分文物被运往中国台湾,形成了今日台北故宫博物院的收藏。这一历史遗憾,也成为了中华民族共同的文化记忆,见证着海峡两岸同根同源的文化血脉。

在紫禁城六百余年、故宫博物院百年的纪年中,文物南迁是一场关乎文明存续的文化守护。烽火连天,山河破碎,万千国宝在战乱中辗转流离。守护它们,就是守护一个民族的历史记忆与文化根脉。

同一时期,在欧洲,卢浮宫也在为保护《蒙娜丽莎》等艺术珍品而苦恼。一大批文物和艺术珍品在战火中“颠沛流离”,直到1945年盟军胜利在即,《蒙娜丽莎》才“结束 逃亡生活”,回到巴黎的卢浮宫。东西方的文化守护者们,用不同方式践行着同样的使命。

1949年新中国的成立,为故宫博物院揭开了崭新的历史篇章。中央政府高度重视文化遗产保护,设立专项经费对紫禁城古建筑开展系统性维修。同时,通过国家调拨、社会捐赠和机构征集三大渠道,故宫的收藏体系得以显著完善。

改革开放后,故宫博物院步入国际化发展的新阶段。1987年,故宫被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》,成为中国首批世界文化遗产。从民族瑰宝到世界遗产,国际交流与合作日益频繁,故宫开始走向世界舞台。

世界之窗

文明互鉴的东方客厅

万里之遥,不以为远。文明之光,相互映照。

2024年,由故宫博物院和法国凡尔赛宫殿、博物馆及国家园林公共机构联合主办的“紫禁城与凡尔赛宫—17、18世纪的中法交往”展览亮相北京。当年为躲避战火、千方百计保护文物的中西方文化守护者们可能想象不到,他们的后辈会在紫禁城里共叙文明交流互鉴的千年佳话。

作为中华优秀传统文化的汇聚地,故宫博物院坚持海纳百川、兼收并蓄理念,积极引入其他国家的文物到故宫展览,并通过多种形式的双向互动,不断推动中外文明交流对话。

建院至今,故宫博物院接纳了近30个国家的文物及艺术珍品在院内的古建筑中展出。2023年故宫博物院举办的“譬若香山:犍陀罗艺术展”,展出203件(套)来自巴基斯坦7家博物馆及故宫博物院的文物精品,向观众展示犍陀罗文化独特的艺术魅力。该展览影响深远,于当年10月21日列入《中华人民共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国联合新闻声明》,成为两国文化交流合作的典范。

从引进为主到共同策划,从单一文物来源外展到院内外藏品共同展出,故宫博物院持续拓展引进展览的合作范围、内容深度及展示形式。2 02 4年举办的沙特阿拉伯“埃尔奥拉”、伊朗“璀璨波斯”,以及“历史之遇”联展,聚焦中国与西亚古代文明间的交流互鉴,体现了丝绸之路上平等、互鉴、对话、包容的文明观。

每一次交流,都是文明互鉴的生动实践。

2023年,故宫发起“数字丝绸之路”项目,通过数字技术让散布在世界各地的中国文物“云端相聚”。技术创新正在重塑文化交流的方式,让文明对话突破时空限制。 2025年5月,“生生不息—故宫文创走进联合国主题展”开幕式暨故宫博物院成立100周年邮票发布仪式登陆纽约联合国总部,联合国邮政首次为单个博物馆发行特别事件版张邮票,标志着中华优秀传统文化在全球影响力的新突破。

自2018年起,故宫博物院与乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦等国相关机构合作,以丝绸之路的历史文化为脉络,进行中亚文化遗产考古的实地调查、勘探、发掘,并协同开展了以考古成果为基础的展览、培训、学术会议。此外,故宫博物院还曾先后赴印度喀拉拉邦、阿拉伯联合酋长国拉斯海马酋长国、肯尼亚东部沿海地区开展考古调查与发掘,为研究中国陶瓷的生产流通、陆上与海上丝绸之路的中外交流史贡献了重要力量。

2022年8月,故宫博物院启动寓意万物和合、文明互鉴的学术交流计划—“太和学者计划”。项目创立伊始,便确立了“引进来”和“走出去”并重的双向机制。静立六百余年的古老宫墙内,架起了一座连接世界的文明之桥。截至2024年底,项目已成功搭建起跨越四大洲的学术桥梁,累计资助中外学者27位,涉及全球14个国家和地区。

与时偕行的丰厚遗产,生生不息的文化根基。故宫博物院的百年历程,是一部从封闭到开放、从守护到创新、从中国到世界的文明交流史。站在新百年的起点,故宫正以更加开放的姿态面向未来。即将建成的故宫博物院北院区坐落于北京中轴线的延长线上,它与紫禁城一道,一北一南,不仅将大幅拓展文物修复与展示的空间,更将成为中华文明与世界文明对话的新平台。

国际一流的博物馆、世界文化遗产保护的典范、文化和旅游融合的引领者、文明交流互鉴的中华文化会客厅……下一个百年,故宫的新航程已经开启。