当前位置 : 首页 >> 影像世界 >> 图片故事 >> 正文

2016-12-24 董芳

自称是“不折不扣的理想主义者”的王久良,一直是个行动派。从2008年起,他和他的影像作品,参与并影响着社会变革,表现出艺术之外的现实力量。“大家都在努力索取的时候,总是要有人去做一些关乎社会利益的事情。”王久良说。

从2008年至2010年,王久良以自由摄影师的身份走访了北京周边四五百座垃圾场,拍摄了一组名为《垃圾围城》的作品。他因此得奖、出名。这组作品也促使北京市投资100亿元对周边近千座垃圾场进行治理。

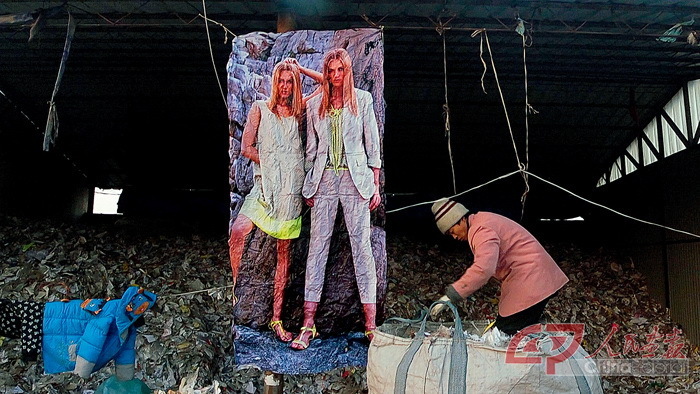

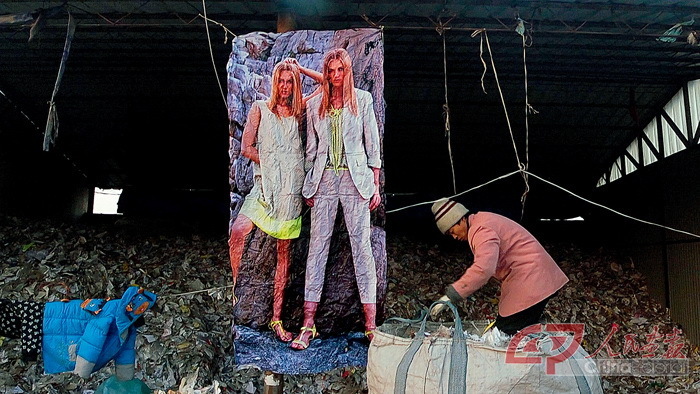

2014年12月,王久良携新作《塑料王国》回归公众视野。这部尚在后期剪辑制作的纪录片展示了外国废旧塑料进口到中国后,因回收处理方式粗放,导致部分地方环境严重污染的状况。

从爱摄影到追垃圾

1976年出生的王久良还在读高中时就已经是一名执着的摄影爱好者。为了能在高等学府继续深造摄影,他先后三次考入大学,前两次均因各种原因而退学。直到2003年,26岁的他考入了中国传媒大学影视艺术学院摄影专业,终于成为比同班其他同学年长7岁的“新生”。

摄影科班出身的王久良曾经给时尚杂志拍过“糖水片儿”,精心布置灯光,耐心后期制作;也曾因为个人兴趣,做过一段时间的观念摄影,主题是中国传统文化里的信仰。转变,却在不经意间发生。

2008年,正在创作《鬼神信仰》系列的王久良回到了老家山东安丘。在这段日子的拍摄中,王久良的目光逐渐移位,开始聚焦田间地头散落的装农药、化肥的塑料袋。王久良并不知道塑料袋的化学成分,只是想到它们不容易降解,而且到处扔的袋子里面肯定还有成分残留,会对水源造成影响。“小时候曾经捉鱼抓虾的小河里现在什么都没有了。怎么会变成这样?”王久良开始了反思,“是继续关注虚无缥缈的艺术世界,还是关注现实?”回到北京之后,平时从未在意的垃圾场,成为他首选的调查对象。

王久良用了一个最“笨”的办法——骑着摩托车追踪垃圾车。从2008年10月开始,他用了近三年的时间,围绕北京周边行程1.5万公里,拍摄了1万多张照片和超过60小时的视频素材。他将这些垃圾场的具体位置用黄色的点在地图上做出标记,发现整个北京城竟然已“沦陷”于这层黄色的包围之中。于是,他将该系列摄影作品命名为“垃圾围城”,希望藉此呈现他所生活的城市已在不知不觉中被垃圾包围的境况,并以期引起社会大众更多的关注。

王久良因这组作品获得了第五届连州国际摄影展的“年度杰出艺术家”金奖。借助多次重要的摄影展览,以及超过200家中外媒体的报道,他终于“梦想成真”,越来越多的人开始意识到垃圾治理的重要性与迫切性。北京市政府计划投资100亿元,从2011年到2016年对北京周边近千座垃圾场进行治理。有媒体报道称:“作为影像参与社会变革的实验范本,《垃圾围城》显示了艺术之外的现实意义。”

“洋垃圾”之惑

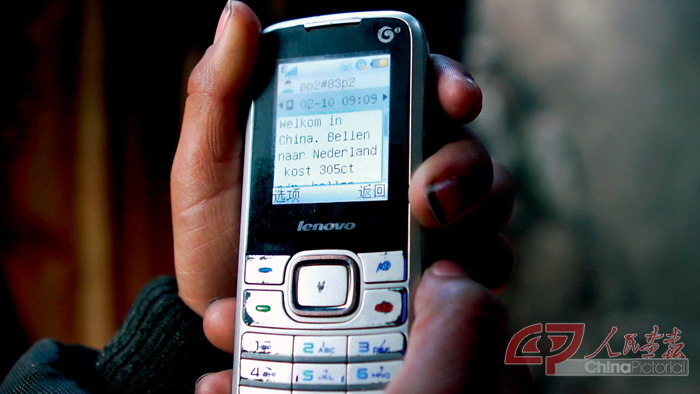

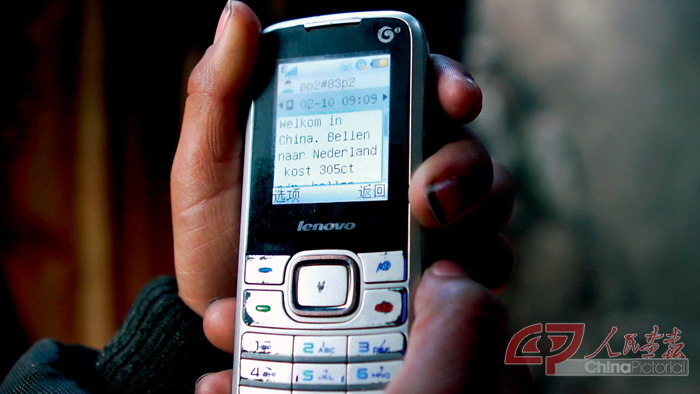

2011年4月,王久良有机会前往美国西海岸的加利福尼亚州,参观访问那里的垃圾回收系统。在位于奥克兰的一家大型垃圾回收工厂里,工厂经理很得意地向王久良介绍他们高效的垃圾回收机械。期间,经理还指着大院里的集装箱货车对他说:“快看,那是去往你们中国的车。”原来这里回收的生活垃圾在经过简单的分类之后,其中的塑料垃圾和废旧纸张会在第一时间运往中国完成其最后的处理。

“为什么要运往中国?是中国有更为先进的回收技术,还是因为其它?”带着这一系列的疑问,回国后,王久良立即展开了有关外国废旧塑料在中国处理情况的调研工作,并将调研内容整理为纪录片的形式,取名《塑料王国》。该片以洋垃圾的回收路径为主线,从美国的垃圾中心出发,穿越大洋,途经中国海关,最终进入内陆废塑料集散地,通过回收、分类、加工、造粒等手段实现再利用。《塑料王国》可以说是《垃圾围城》的延续。如果说《垃圾围城》探讨的是中国本土的垃圾难题,那么《塑料王国》所涉及的则是外来的“洋垃圾”困局。

呈现问题是为解决问题

王久良坦言自己在拍摄过程遇到的困难很多,几乎所有的废旧塑料加工区都不欢迎他和他的团队。他们面对的经常是提防、拒绝,甚至是威胁和恐吓。但王久良说自己不会轻言放弃,认准的事情就要努力去完成。他觉得多年来自己之所以能做成一些事,并不是因为有什么过人的才华,而仅仅是比别人多了些坚守。

作为一名摄影师和纪录片导演,王久良说:“我的影像便是我话语的载体,我希望用影像去展现我对这个世界的观察并阐释我个人的观点。我从未怀疑影像的力量。呈现问题是解决问题的前提,也许我提不出解决问题的方案,但我相信我的影像所提供的信息终将为各方智者所用。”

王久良现在在美国加州大学伯克利分校做访问学者,研究的课题是“美国塑料垃圾的全球出口与回收”。对美国绝大多数的废旧物资出口到中国这一情况,广大美国民众却并不知情。王久良希望能通过自己和媒体的努力,让更多的人知道这个产业内部的真相,让垃圾出口国的民众看到他的作品,以期引起改变。王久良说,未来会更多地参与到民众环保意识的启蒙工作中,通过自己的影像作品让更多的人认识到环境污染的危害。

上一页

下一页

2016-12-24 董芳

自称是“不折不扣的理想主义者”的王久良,一直是个行动派。从2008年起,他和他的影像作品,参与并影响着社会变革,表现出艺术之外的现实力量。“大家都在努力索取的时候,总是要有人去做一些关乎社会利益的事情。”王久良说。

从2008年至2010年,王久良以自由摄影师的身份走访了北京周边四五百座垃圾场,拍摄了一组名为《垃圾围城》的作品。他因此得奖、出名。这组作品也促使北京市投资100亿元对周边近千座垃圾场进行治理。

2014年12月,王久良携新作《塑料王国》回归公众视野。这部尚在后期剪辑制作的纪录片展示了外国废旧塑料进口到中国后,因回收处理方式粗放,导致部分地方环境严重污染的状况。

从爱摄影到追垃圾

1976年出生的王久良还在读高中时就已经是一名执着的摄影爱好者。为了能在高等学府继续深造摄影,他先后三次考入大学,前两次均因各种原因而退学。直到2003年,26岁的他考入了中国传媒大学影视艺术学院摄影专业,终于成为比同班其他同学年长7岁的“新生”。

摄影科班出身的王久良曾经给时尚杂志拍过“糖水片儿”,精心布置灯光,耐心后期制作;也曾因为个人兴趣,做过一段时间的观念摄影,主题是中国传统文化里的信仰。转变,却在不经意间发生。

2008年,正在创作《鬼神信仰》系列的王久良回到了老家山东安丘。在这段日子的拍摄中,王久良的目光逐渐移位,开始聚焦田间地头散落的装农药、化肥的塑料袋。王久良并不知道塑料袋的化学成分,只是想到它们不容易降解,而且到处扔的袋子里面肯定还有成分残留,会对水源造成影响。“小时候曾经捉鱼抓虾的小河里现在什么都没有了。怎么会变成这样?”王久良开始了反思,“是继续关注虚无缥缈的艺术世界,还是关注现实?”回到北京之后,平时从未在意的垃圾场,成为他首选的调查对象。

王久良用了一个最“笨”的办法——骑着摩托车追踪垃圾车。从2008年10月开始,他用了近三年的时间,围绕北京周边行程1.5万公里,拍摄了1万多张照片和超过60小时的视频素材。他将这些垃圾场的具体位置用黄色的点在地图上做出标记,发现整个北京城竟然已“沦陷”于这层黄色的包围之中。于是,他将该系列摄影作品命名为“垃圾围城”,希望藉此呈现他所生活的城市已在不知不觉中被垃圾包围的境况,并以期引起社会大众更多的关注。

王久良因这组作品获得了第五届连州国际摄影展的“年度杰出艺术家”金奖。借助多次重要的摄影展览,以及超过200家中外媒体的报道,他终于“梦想成真”,越来越多的人开始意识到垃圾治理的重要性与迫切性。北京市政府计划投资100亿元,从2011年到2016年对北京周边近千座垃圾场进行治理。有媒体报道称:“作为影像参与社会变革的实验范本,《垃圾围城》显示了艺术之外的现实意义。”

“洋垃圾”之惑

2011年4月,王久良有机会前往美国西海岸的加利福尼亚州,参观访问那里的垃圾回收系统。在位于奥克兰的一家大型垃圾回收工厂里,工厂经理很得意地向王久良介绍他们高效的垃圾回收机械。期间,经理还指着大院里的集装箱货车对他说:“快看,那是去往你们中国的车。”原来这里回收的生活垃圾在经过简单的分类之后,其中的塑料垃圾和废旧纸张会在第一时间运往中国完成其最后的处理。

“为什么要运往中国?是中国有更为先进的回收技术,还是因为其它?”带着这一系列的疑问,回国后,王久良立即展开了有关外国废旧塑料在中国处理情况的调研工作,并将调研内容整理为纪录片的形式,取名《塑料王国》。该片以洋垃圾的回收路径为主线,从美国的垃圾中心出发,穿越大洋,途经中国海关,最终进入内陆废塑料集散地,通过回收、分类、加工、造粒等手段实现再利用。《塑料王国》可以说是《垃圾围城》的延续。如果说《垃圾围城》探讨的是中国本土的垃圾难题,那么《塑料王国》所涉及的则是外来的“洋垃圾”困局。

呈现问题是为解决问题

王久良坦言自己在拍摄过程遇到的困难很多,几乎所有的废旧塑料加工区都不欢迎他和他的团队。他们面对的经常是提防、拒绝,甚至是威胁和恐吓。但王久良说自己不会轻言放弃,认准的事情就要努力去完成。他觉得多年来自己之所以能做成一些事,并不是因为有什么过人的才华,而仅仅是比别人多了些坚守。

作为一名摄影师和纪录片导演,王久良说:“我的影像便是我话语的载体,我希望用影像去展现我对这个世界的观察并阐释我个人的观点。我从未怀疑影像的力量。呈现问题是解决问题的前提,也许我提不出解决问题的方案,但我相信我的影像所提供的信息终将为各方智者所用。”

王久良现在在美国加州大学伯克利分校做访问学者,研究的课题是“美国塑料垃圾的全球出口与回收”。对美国绝大多数的废旧物资出口到中国这一情况,广大美国民众却并不知情。王久良希望能通过自己和媒体的努力,让更多的人知道这个产业内部的真相,让垃圾出口国的民众看到他的作品,以期引起改变。王久良说,未来会更多地参与到民众环保意识的启蒙工作中,通过自己的影像作品让更多的人认识到环境污染的危害。