当前位置 : 首页 >> 影像世界 >> 图片故事 >> 正文

2025-10-29 人民画报

天上紫微垣,地上紫禁城。

以明清紫禁城为主的故宫古建筑群,是我国现存规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群,占地面积约72万平方米,拥有千余座明清木结构建筑。丰富的建筑门类、齐全的建筑形制,使得紫禁城成为中国古代官式建筑的百科全书,体现了中华文明的突出特性。

一脉相承的营建思想,绵延不绝的中和理念。

紫禁城的营建规划,处处彰显自古沿袭的都城营建原则。紫禁城不但与安徽凤阳明中都、南京明故宫遗址的两座宫殿有着直接的沿袭关系,这三座明代宫城均采用中轴对称、前朝后寝、左祖右社的布局,体现了“天人合一”的传统礼制思想;更可由此一直追溯至河南偃师二里头夏代晚期宫城以降的历代都城、宫殿的规划设计形制,追溯至《周礼·考工记》《吕氏春秋》等古代文献中所记载的“辨方正位”“择中立宫”“左祖右社”“面朝后市”等一系列都城、宫殿营建的悠久传统。

在《考工记》规定的规 划结构中,最核心的要点是以 “宫”为城市的中心,因此北京城的规划皆围绕“宫”即紫禁城展开。

在紫禁城内的考古发掘证明,元明清三代的宫殿建筑存在着叠压关系。经过元明清三代的规划建设,北京城形成了以紫禁城为中心,宫城(紫禁城)、皇城、内城、外城四道城墙环环相套的形制,端正严整、对称均齐;纵贯南北的北京城中轴线更是长达7.8公里,气势如虹。紫禁城在重重城墙和南北中轴线的烘托之下,显示出“天下之中”的恢宏气势。

以上营建传统,与中国农业文明起源之际通过“观象授时”而获得的宇宙观、时空观等重要知识与思想体系一脉相承。

紫禁城建筑的设计理念,映射着中国古人所追求的“中和”思想。

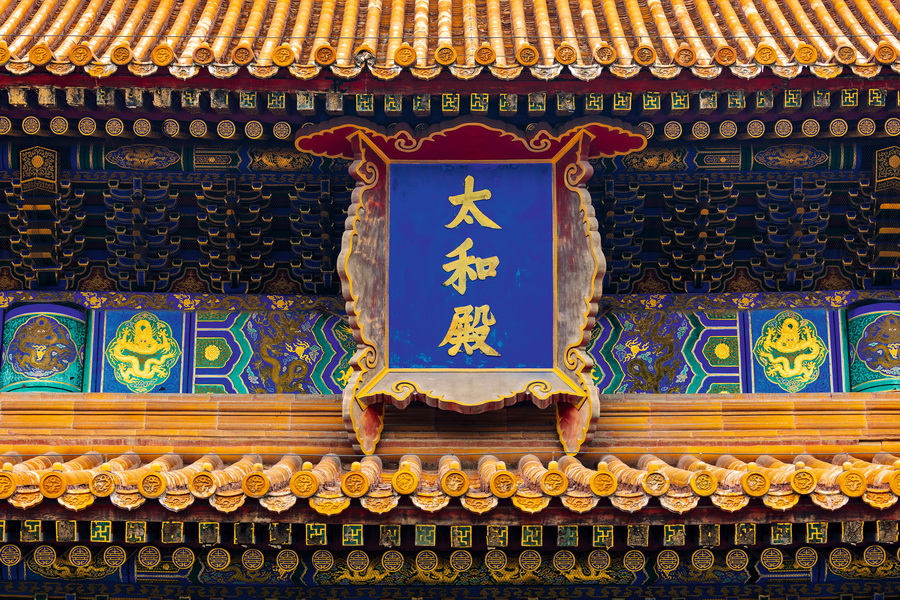

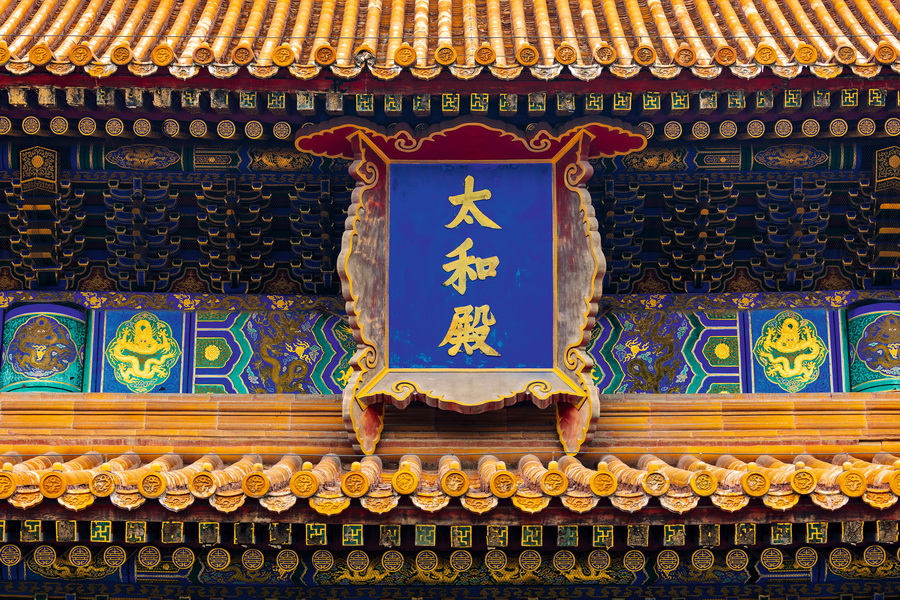

《中庸》有云:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”经过长期的发展积淀,“致中和”这一中国古代重要的哲学、美学及伦理道德观念,成为中华文化的核心理念和主导精神之一。紫禁城建筑群整体布局对称均衡、秩序井然,充分体现出对“和谐”“中和”等文化理念的追求。无论是以“保合太和”“致中和”为主题而命名的外朝前三殿—太和殿、中和殿、保和殿,还是崇尚乾坤交泰、万物和谐并育的内廷后三宫—乾清宫、交泰殿、坤宁宫,“守中致和”的中和之道都是其中蕴含的最高追求。

除此之外,紫禁城中尚有永和宫、体和殿、颐和轩、蹈和门等名称中带有“和”字的诸多殿宇门楼,也有养心殿正殿 “中正仁和”、宁寿宫乐寿堂“与和气游”、颐和轩“太和充满”等带有“和”字的匾额。凡此种种,不一而足,处处体现出追求“和”的文化内涵。

革故鼎新的工艺技术,南北融合的建筑新风。

紫禁城一方面是继承前代传统的产物,另一方面也是中国南北方建筑文化交流融合的创新之作。

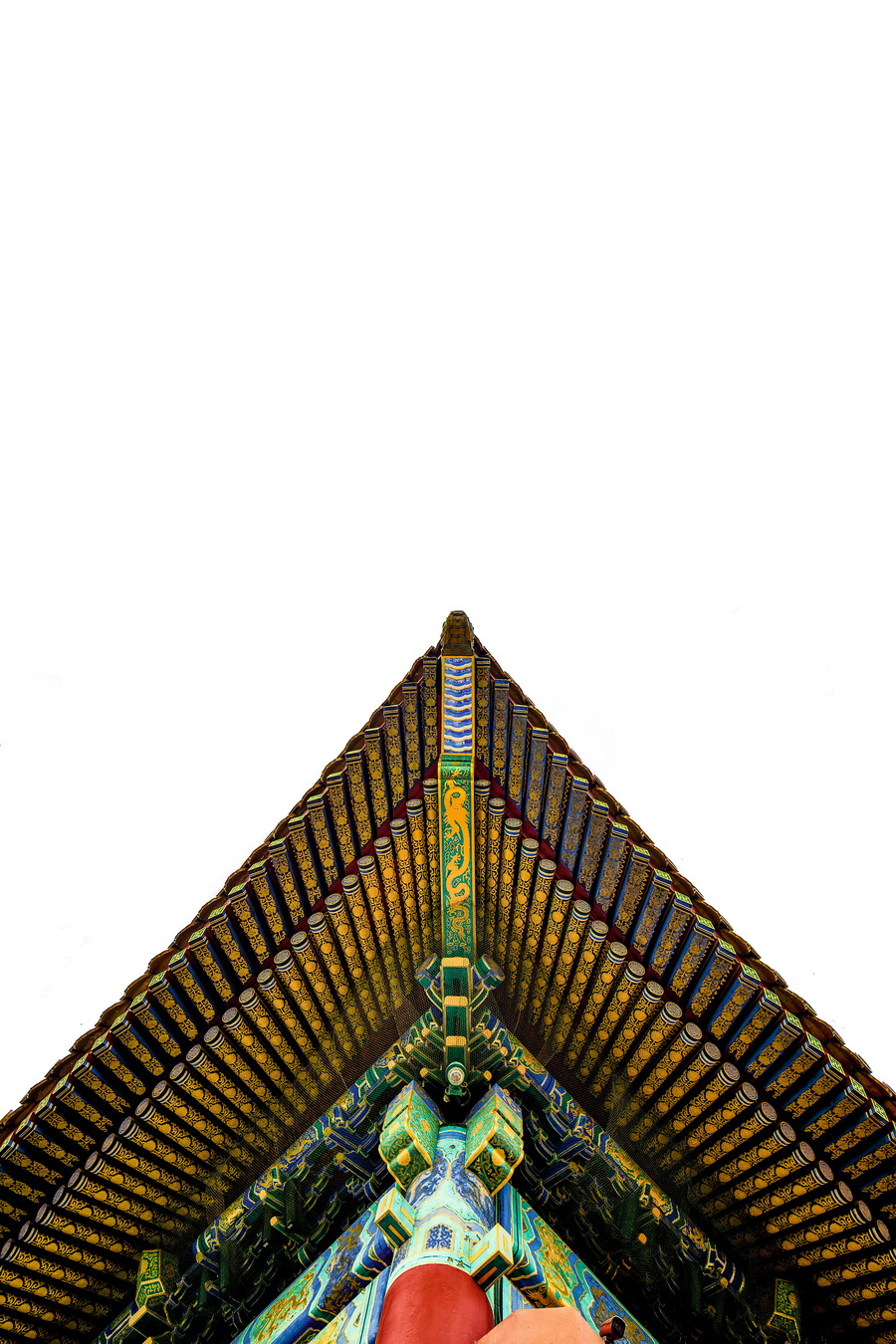

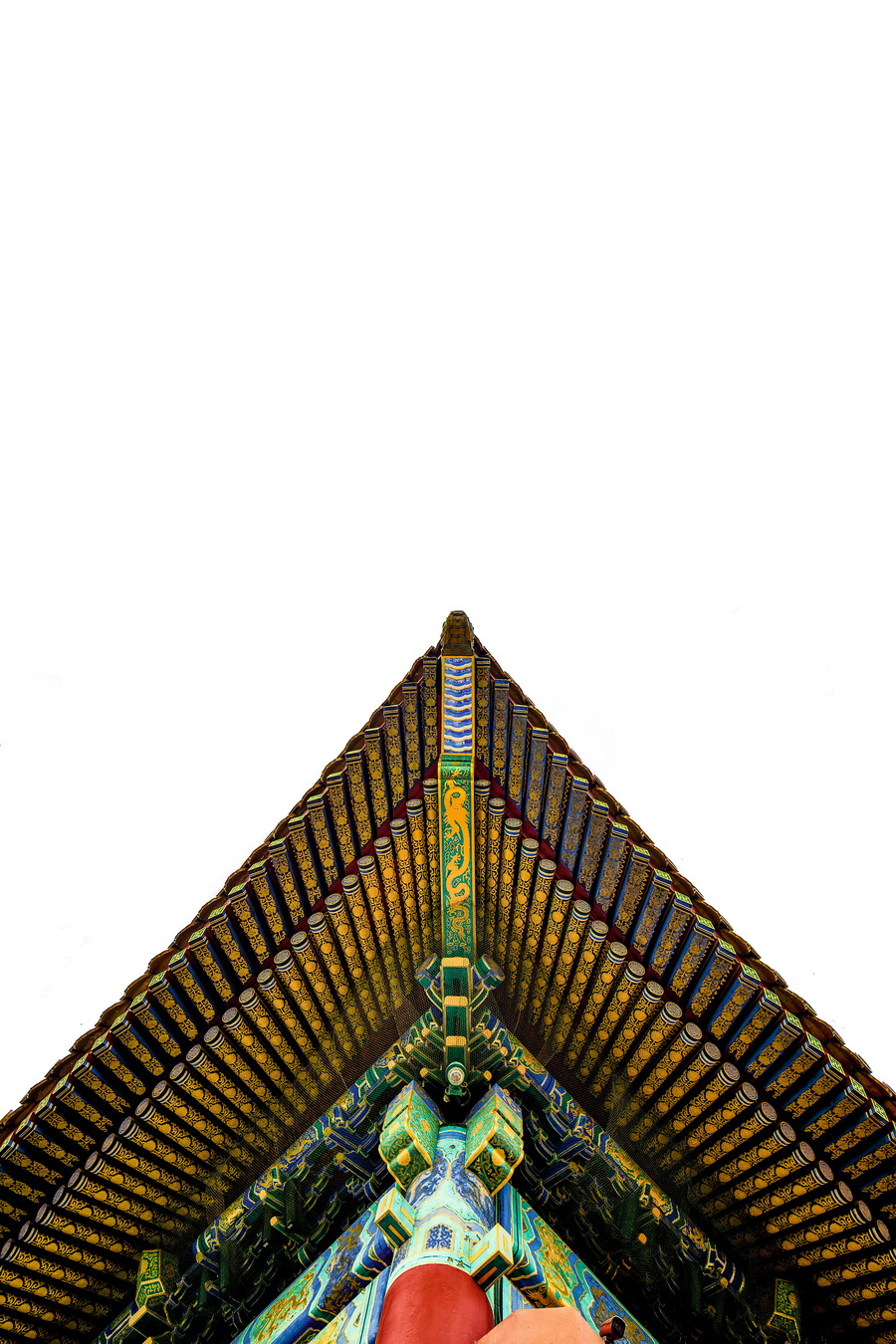

在明永乐年间始建宫城的过程中,便有大量南方工匠参与其中,典型者有以蒯祥为代表的苏州“香山帮”匠师,相关工艺技术在南北融合中不断推陈出新。据史料记载,元大都城墙仍以土墙为主,仅城门部分包砖,下大雨时常常塌毁,而紫禁城的城墙全部包砌城砖,很好地解决了这一问题。宫殿室内铺地大量运用的“金砖”产自苏州,由太湖湖底多年沉积的淤泥经过极为复杂的工艺制成,是明代高超的制砖新技术的产物。屋顶的材质与色彩是紫禁城建筑的一大创举,黄琉璃瓦的大量运用,开一代新风:既不同于唐代宫殿以青灰瓦和青掍瓦为主的素朴基调,与宋、金宫殿以青琉璃瓦为主调也颇异其趣(金中都宫殿正殿用黄琉璃瓦),与元代宫殿运用各色琉璃瓦装饰屋脊、屋檐并大量使用白色琉璃瓦更是大不相同,从而形成了既辉煌壮丽又和谐统一的整体气魄。

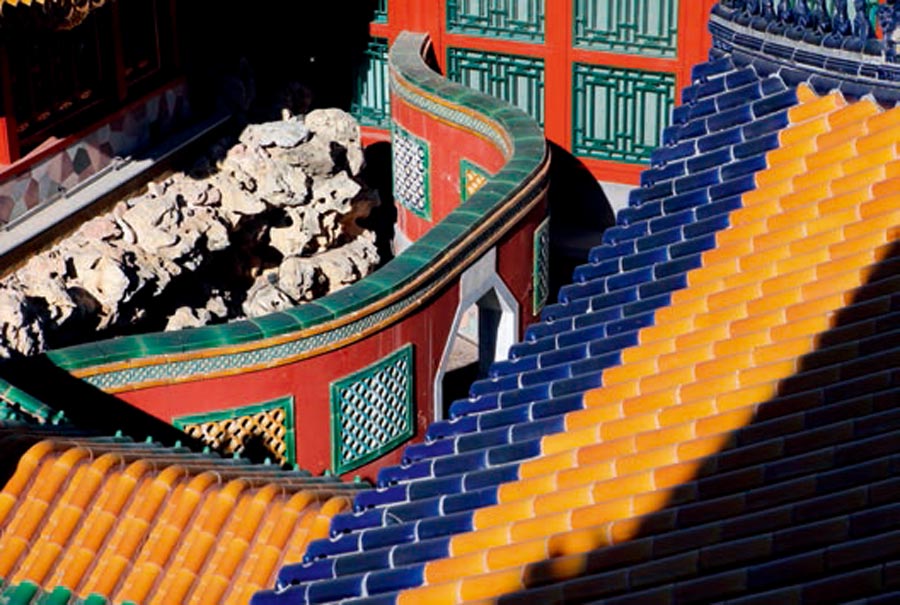

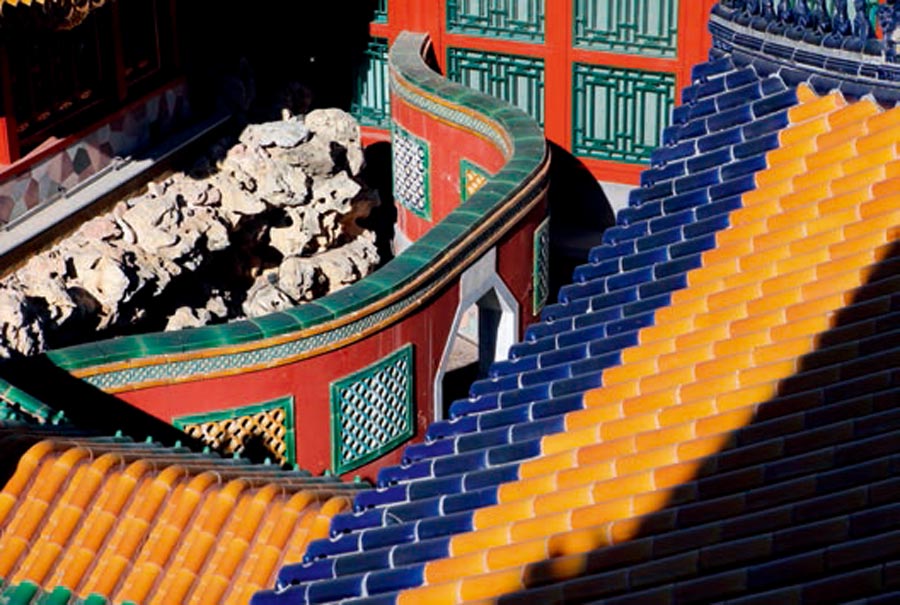

清代康熙、乾隆二帝曾多次“下江南”,更加促进了南北方建筑的融合。例如乾隆时期参照宁波天一阁,建成用以庋藏四库全书的文渊阁,取“天一生水,地六成之”之义,立面设计成紫禁城中独一无二的六开间,屋顶则以象征水的黑琉璃瓦为主色,木结构部分以绿色油饰为主,在红墙黄瓦为主调的紫禁城中,堪称别具一格的创新之作。建福宫花园、乾隆花园等庭园的营建,将江南园林的风格融入紫禁城,极大改变了宫城的面貌。此外,乾隆花园内各建筑的室内装修,更是荟萃了南方诸般最为卓越的工艺技术。

多元一体的建筑集群,海纳百川的文化气象。

紫禁城是统一多民族国家形成的典型例证。除了汉族宫殿建筑之外,紫禁城中也有极具其他民族特色的建筑。比如坤宁宫的改建便是清初满汉文化融合的典型体现,无论是将大门位置由正中改为偏东,室内呈现为“口袋房”布局,还是在西侧开间内设西、南、北三面的“卍字炕”,都是典型的满族建筑习俗。又如汉藏合璧的楼阁建筑雨花阁,为宫中最具标志性的藏传佛教建筑,将汉式建筑与藏传佛教建筑风格完美地熔于一炉。宫中大量殿宇门楼的匾额皆是满汉双语书写,部分碑刻亦如此,慈宁门匾额更是由满、蒙、汉三种文字书写。

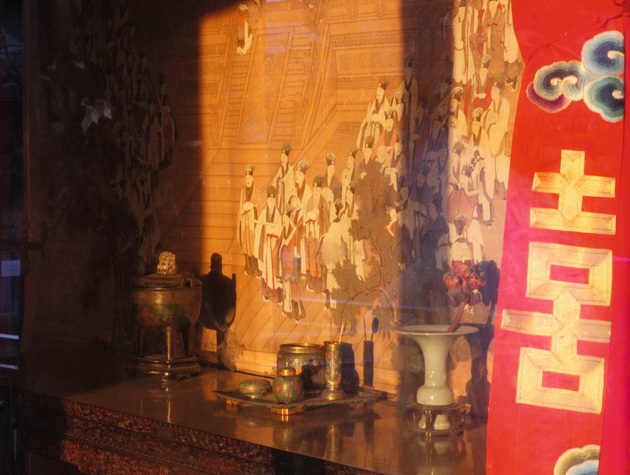

紫禁城充分体现出以儒家文化为主的多元文化的融合,呈现出中国各宗教信仰多元并存的和谐格局。紫禁城中除主体宫殿建筑之外,还包含佛教建筑,如雨花阁、宝华殿、宝相楼、吉云楼、佛日楼、梵华楼等40多处佛堂;道教建筑,如钦安殿、玄穹宝殿等;此外还有反映民间信仰和满族原始宗教信仰的城隍庙、坤宁宫等。

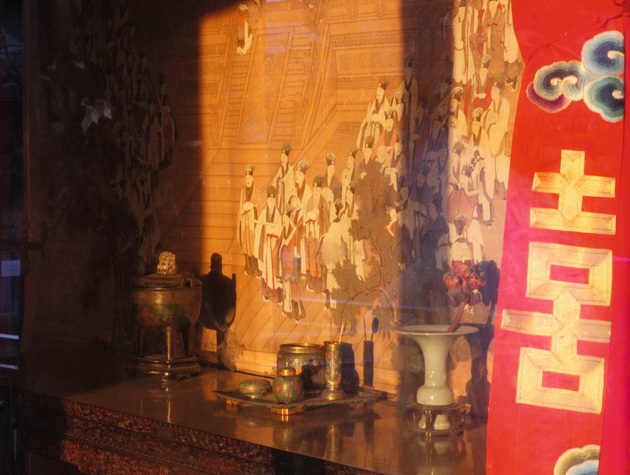

紫禁城既是中国传统宫殿建筑的代表,同时也是中外建筑技艺交流融合的舞台。例如,武英殿院内西北部的浴德堂,为一座典型的中亚阿拉伯式穹顶建筑;乾隆花园的倦勤斋内,有结合西方焦点透视技法与中国传统绘画技法绘制而成的大型通景画,使人置身其中似幻似真;东六宫之一的延禧宫主庭院中,还保留着带有近代钢结构的西洋“水晶宫” 式建筑遗迹灵沼轩。

上一页

下一页

2025-10-29 人民画报

天上紫微垣,地上紫禁城。

以明清紫禁城为主的故宫古建筑群,是我国现存规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群,占地面积约72万平方米,拥有千余座明清木结构建筑。丰富的建筑门类、齐全的建筑形制,使得紫禁城成为中国古代官式建筑的百科全书,体现了中华文明的突出特性。

一脉相承的营建思想,绵延不绝的中和理念。

紫禁城的营建规划,处处彰显自古沿袭的都城营建原则。紫禁城不但与安徽凤阳明中都、南京明故宫遗址的两座宫殿有着直接的沿袭关系,这三座明代宫城均采用中轴对称、前朝后寝、左祖右社的布局,体现了“天人合一”的传统礼制思想;更可由此一直追溯至河南偃师二里头夏代晚期宫城以降的历代都城、宫殿的规划设计形制,追溯至《周礼·考工记》《吕氏春秋》等古代文献中所记载的“辨方正位”“择中立宫”“左祖右社”“面朝后市”等一系列都城、宫殿营建的悠久传统。

在《考工记》规定的规 划结构中,最核心的要点是以 “宫”为城市的中心,因此北京城的规划皆围绕“宫”即紫禁城展开。

在紫禁城内的考古发掘证明,元明清三代的宫殿建筑存在着叠压关系。经过元明清三代的规划建设,北京城形成了以紫禁城为中心,宫城(紫禁城)、皇城、内城、外城四道城墙环环相套的形制,端正严整、对称均齐;纵贯南北的北京城中轴线更是长达7.8公里,气势如虹。紫禁城在重重城墙和南北中轴线的烘托之下,显示出“天下之中”的恢宏气势。

以上营建传统,与中国农业文明起源之际通过“观象授时”而获得的宇宙观、时空观等重要知识与思想体系一脉相承。

紫禁城建筑的设计理念,映射着中国古人所追求的“中和”思想。

《中庸》有云:“中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”经过长期的发展积淀,“致中和”这一中国古代重要的哲学、美学及伦理道德观念,成为中华文化的核心理念和主导精神之一。紫禁城建筑群整体布局对称均衡、秩序井然,充分体现出对“和谐”“中和”等文化理念的追求。无论是以“保合太和”“致中和”为主题而命名的外朝前三殿—太和殿、中和殿、保和殿,还是崇尚乾坤交泰、万物和谐并育的内廷后三宫—乾清宫、交泰殿、坤宁宫,“守中致和”的中和之道都是其中蕴含的最高追求。

除此之外,紫禁城中尚有永和宫、体和殿、颐和轩、蹈和门等名称中带有“和”字的诸多殿宇门楼,也有养心殿正殿 “中正仁和”、宁寿宫乐寿堂“与和气游”、颐和轩“太和充满”等带有“和”字的匾额。凡此种种,不一而足,处处体现出追求“和”的文化内涵。

革故鼎新的工艺技术,南北融合的建筑新风。

紫禁城一方面是继承前代传统的产物,另一方面也是中国南北方建筑文化交流融合的创新之作。

在明永乐年间始建宫城的过程中,便有大量南方工匠参与其中,典型者有以蒯祥为代表的苏州“香山帮”匠师,相关工艺技术在南北融合中不断推陈出新。据史料记载,元大都城墙仍以土墙为主,仅城门部分包砖,下大雨时常常塌毁,而紫禁城的城墙全部包砌城砖,很好地解决了这一问题。宫殿室内铺地大量运用的“金砖”产自苏州,由太湖湖底多年沉积的淤泥经过极为复杂的工艺制成,是明代高超的制砖新技术的产物。屋顶的材质与色彩是紫禁城建筑的一大创举,黄琉璃瓦的大量运用,开一代新风:既不同于唐代宫殿以青灰瓦和青掍瓦为主的素朴基调,与宋、金宫殿以青琉璃瓦为主调也颇异其趣(金中都宫殿正殿用黄琉璃瓦),与元代宫殿运用各色琉璃瓦装饰屋脊、屋檐并大量使用白色琉璃瓦更是大不相同,从而形成了既辉煌壮丽又和谐统一的整体气魄。

清代康熙、乾隆二帝曾多次“下江南”,更加促进了南北方建筑的融合。例如乾隆时期参照宁波天一阁,建成用以庋藏四库全书的文渊阁,取“天一生水,地六成之”之义,立面设计成紫禁城中独一无二的六开间,屋顶则以象征水的黑琉璃瓦为主色,木结构部分以绿色油饰为主,在红墙黄瓦为主调的紫禁城中,堪称别具一格的创新之作。建福宫花园、乾隆花园等庭园的营建,将江南园林的风格融入紫禁城,极大改变了宫城的面貌。此外,乾隆花园内各建筑的室内装修,更是荟萃了南方诸般最为卓越的工艺技术。

多元一体的建筑集群,海纳百川的文化气象。

紫禁城是统一多民族国家形成的典型例证。除了汉族宫殿建筑之外,紫禁城中也有极具其他民族特色的建筑。比如坤宁宫的改建便是清初满汉文化融合的典型体现,无论是将大门位置由正中改为偏东,室内呈现为“口袋房”布局,还是在西侧开间内设西、南、北三面的“卍字炕”,都是典型的满族建筑习俗。又如汉藏合璧的楼阁建筑雨花阁,为宫中最具标志性的藏传佛教建筑,将汉式建筑与藏传佛教建筑风格完美地熔于一炉。宫中大量殿宇门楼的匾额皆是满汉双语书写,部分碑刻亦如此,慈宁门匾额更是由满、蒙、汉三种文字书写。

紫禁城充分体现出以儒家文化为主的多元文化的融合,呈现出中国各宗教信仰多元并存的和谐格局。紫禁城中除主体宫殿建筑之外,还包含佛教建筑,如雨花阁、宝华殿、宝相楼、吉云楼、佛日楼、梵华楼等40多处佛堂;道教建筑,如钦安殿、玄穹宝殿等;此外还有反映民间信仰和满族原始宗教信仰的城隍庙、坤宁宫等。

紫禁城既是中国传统宫殿建筑的代表,同时也是中外建筑技艺交流融合的舞台。例如,武英殿院内西北部的浴德堂,为一座典型的中亚阿拉伯式穹顶建筑;乾隆花园的倦勤斋内,有结合西方焦点透视技法与中国传统绘画技法绘制而成的大型通景画,使人置身其中似幻似真;东六宫之一的延禧宫主庭院中,还保留着带有近代钢结构的西洋“水晶宫” 式建筑遗迹灵沼轩。