当前位置 : 首页 >> 影像世界 >> 图片故事 >> 正文

2025-11-24 本刊综合报道

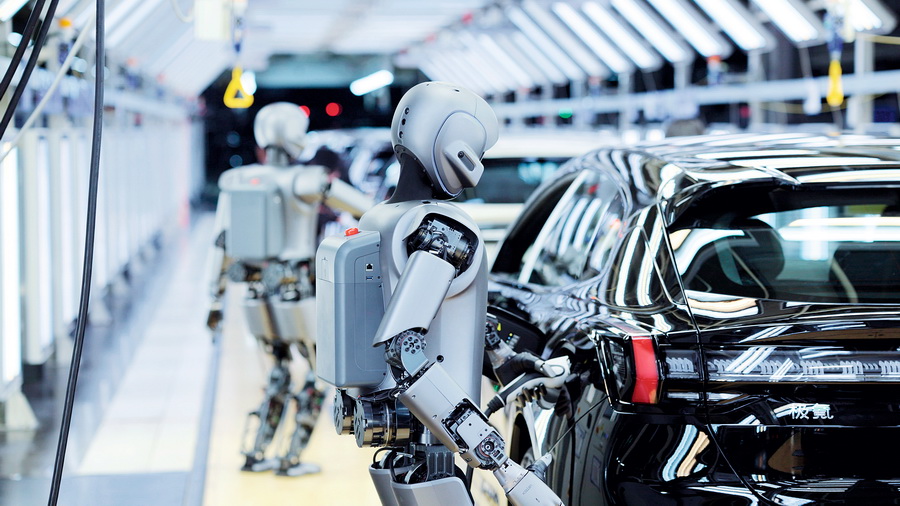

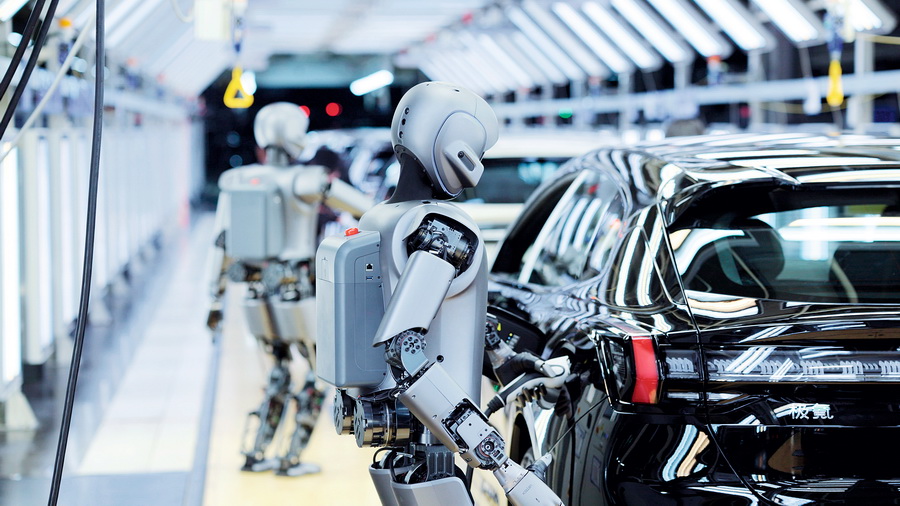

在比亚迪新能源汽车工厂,优必选Walker S机器人灵活穿梭于生产线,轻松完成15公斤物料的快速搬运;在养老院,搭载人工智能(AI)陪护系统的傅利叶GR-3机器人,能细致地为老人提供服药提醒和跌倒监测服务;在北京王府井,银河通用自研机器人Galbot不仅能与顾客自如交谈,还能转身从货架精准抓取商品,递送到顾客手中,整个流程完全自主……早些年还只是停留在科幻电影中的场景,如今已经发生在我们身边。

“十四五”时期,中国人形机器人产业实现跨越式发展。《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》指出,2025年,人形机器人产业有望从“技术验证期”向“规模化商用期”快速过渡,全球具身智能市场规模预计达195.25亿元,其中中国市场占比近半。在人工智能大模型的强力赋能下,人形机器人正加速融入工厂、医院、家庭,掀起实体产业智能变革新浪潮。

在2025世界人形机器人运动会上,聚光灯打在领奖台上的“运动员”身上,全场的欢呼浪涛般涌来—那些曾藏在代码里的执着,那些浸在焊锡味里的日夜,有了具象的模样。

一代又一代的科研人,用肩膀托举起自己的智慧结晶,托举着比人类脚步更远的未来。赛场上,每当摔倒的机器人自己站起来,观众席上都会响起热烈的掌声。

今年,开启量产元年的人形机器人,毫无疑问是绝对的主角。那些曾在实验室里被反复调试的钢铁身躯,如今成为逐渐走进现实生活的“新伙伴”。现在还是“孩提”时代的人形机器人,未来会茁壮成长。

具身智能让人形机器人“加速奔跑”

自20世纪80年代起,中国的多所科研院校就已经陆续开启人形机器人的研发工作。直到20世纪90年代,在“国家高技术研究发展计划”(简称863计划)、国家自然科学基金以及其他部门及地方的资助下,国防科技大学、哈尔滨工业大学、清华大学、北京理工大学、浙江大学、中国科学院自动化所等多家单位取得了丰硕的研究成果,培养了大量科研团队与技术人员。1990年,国防科技大学率先研制出了我国首台两足步行机器人。这标志着中国在人形机器人领域的起步。

2000年,我国独立研制出第一台具有人类外形、能模拟人类基本动作的人形机器人。这台定名为“先行者”的类人型机器人,不但具有类人一样的头部、眼睛、脖颈、身躯、双臂与两足,而且具备了一定的语言功能。2000年之后,人形机器人行业从大学实验室逐渐进入产业。优必选、达闼、乐聚、宇树等人形机器人企业先后问世。

2022年以后,人形机器人进入具身智能新纪元。全球学术界与工业界的深度合作催生了理论创新与应用实践的深度融合。

具身智能,简单来说,就是让人工智能真正“长出身体”。它不仅要像人一样能看、能听、能感受,还要学会规划与决策,自主完成各种复杂动作。“人形机器人的走热,根源在于具身智能技术的突破。”乐聚智能(深圳)股份有限公司副总裁柯真东说。这正是具身智能的核心:让机器依托物理实体与外部环境持续交互,在动态反馈中自主学习、灵活适应,真正摆脱“按剧本行事”的束缚。

“近年来,AI大模型的飞速发展,推动了人形机器人从 ‘机械执行’向‘智能体’的跨越,显著提升了其感知、决策及自然交互能力。”中国电子信息产业发展研究院未来产业研究中心人工智能研究室主任钟新龙说。

浙江省经济和信息化厅未来产业处处长孙体忠表示,人形机器人分为“大脑”“小脑”和整机三大部分。其中, “大脑”负责给出指令,决定了机器人的“智商”;“小脑” 负责维持身体平衡,控制行动稳定;整机属于硬件结构,包括四肢以及相关功能组件。

钟新龙指出,当前,我国在人形机器人的“大脑”—具身智能大模型的构建上已取得显著进展。有的端到端统一大模型能够使用低成本硬件完成对不规则物体的精细操作,如抓握、拾取、切割等,以及折叠衣服、冲泡饮料等复杂任务。在“小脑”方面,我国技术研发聚焦于运动控制和反应能力上。优必选科技的Walker机器人展示了稳定的双足行走与精细手部操作能力,而“天工”机器人则实现了在复杂环境中的自主导航与平衡控制。

此外,感知算法、伺服电机、减速器等核心部件的持续突破,也大幅提升了机器人的灵巧度、稳定性和自主性,为实际应用打下坚实基础。

如今,人形机器人已从实验室走向了触手可及的生活场景。汽车工厂里,机器人协同搬运物料;智慧仓库中,机器人精准分拣货物;电力巡检、医疗辅助、教育陪伴等场景也涌现出创新应用。这些实践不仅验证了技术可行性,也为算法优化和产品迭代积累了宝贵数据。

多元场景落地与产业未来

在北京一家汽车工厂的总装车间里,一台近1.8米高的人形机器人正自主穿行于繁忙的生产线之间。它灵活地抬起双臂,精准安装汽车顶棚,随后转身将重型部件搬运至指定区域。当地面出现障碍物时,机器人稍作停顿,自主规划新路径并绕行—整套动作一气呵成,全程无需人工干预。这款名为Galbot的人形机器人来自银河通用,已正式 “入职”该智慧工厂,承担自动质检、零部件分拣与搬运等复杂任务。依托银河通用自主研发的具身大模型,Ga lbot能够完全基于视觉感知完成物品识别与路径规划,突破了传统工业机器人依赖预设二维码与固定路线标识的局限。

“人形机器人正从实验室走向真实应用场景,并进入规模化落地的新阶段。”银河通用创始人及首席技术官王鹤表示,其在全球率先构建了百亿级高质量数据集,推动机器人实现跨任务的泛化工作能力。

在深圳,一款名为“悟空”的陪伴型机器人已进入数千家庭。它能与儿童互动、讲故事,甚至能通过AI识别家庭成员情绪,提供个性化陪伴。医疗康复领域也出现了人形机器人的身影。在上海一家康复中心,外骨骼人形机器人正协助中风患者重新学习行走,其通过AI算法分析患者肌电信号,可实时调整辅助策略,提供个性化康复方案。

“人形机器人从概念走向应用,是多项关键技术突破与融合的结果。”钟新龙表示,尽管人形机器人已开始在特定场景应用,但要实现大规模普及,仍面临成本、可靠性、智能化水平等多重挑战。柯真东坦言,当前人形机器人价格较高,主要源于核心零部件的研发和制造成本。但随着实现量产和技术成熟,成本会逐步下降,就像本世纪初的工业机器人一样。

人形机器人成为颠覆性产品,意味着要实现技术突破、工程化成熟和商业化落地,这需要一个艰难而漫长的过程。 “人形机器人行业还处于早期阶段,想要在家庭或工厂大规模应用,目前的技术水平还不够。”宇树科技创始人王兴兴说。

目前,人形机器人正从“专用”向“通用”方向发展。多家企业正致力于开发能适应多种场景的通用型机器人,未来它们有望像人类一样灵活应对各种非结构化环境。

优必选副总裁兼研究院院长焦继超表示,具身智能的 “身体”形态是两足还是四足、轮式还是履带、抓夹还是手指等,主要取决于应用场景的需求,“人形机器人模仿人类的外观和部分功能,可以更好地融入人类社会和工作环境。但挑战在于技术复杂、成本较高。”

相较于尚且遥远的成熟人形机器人,距离大众更近的具身智能应用在哪里?“市场更广阔、落地速度更快,同时也更有价值的,是产业智能化。”北极光创投合伙人黄河认为,让各种形态的工具载体实现智能化升级,将会是具身智能更重要、更现实的发展方向,尤其是在工业领域潜力很大。

面对具身智能产业的巨大机遇,互联网企业、科技公司、汽车主机厂和汽车零部件企业等纷纷布局。“像新能源汽车领域一样,具身智能传统派和新势力也各有优势。具身智能的本体制造与新能源汽车有70%至8 0%的供应链可以共用,而智能驾驶技术与具身智能高度同源,因此新能源车企布局具身智能相对有一定优势。不过,产业发展速度很快,中长期的关键比拼可能还在‘大脑’。”鼎晖机器人相关专家介绍。

政策护航与生态构建

怀柔长城马拉松赛道上,机器人陪跑员陪伴跑者冲过终点;中国国际消费品博览会上,家庭服务机器人演示做饭—这些亮眼场景的背后,是政策托举下产业生态的协同发力。从核心零件到整机应用,从地方试点到全国布局,一套 “政策+生态”的成长体系,正为人形机器人铺就进阶之路。

《人形机器人创新发展指导意见》明确两大核心目标:到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给;到2027年,人形机器人技术创新能力显著提升,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平。

今年,以人形机器人为典型业态的具身智能成为我国培育未来产业的重要方向。北京、上海、广东深圳、浙江杭州等多地密集出台专项政策,形成了一场面向未来的产业竞逐。

作为全国较早将“具身智能”写入地方政府工作报告的省份,广东在今年2月明确提出,要加快启动布局人形机器人等重点领域研发项目。

“广东的优势不仅是政策先行,更在于几十年积累的完整产业链。”广东省机器人协会执行会长任玉桐介绍,广东已形成覆盖减速机、伺服电机、控制器、传感器等关键环节的产业生态,人形机器人供应链占全国较大的份额。

除了政策支持,仅今年以来,就有武汉、深圳、南京、苏州、合肥、上海、北京等地筹备和设立机器人和具身智能相关基金,规模从2亿元至100亿元不等。

据悉,我国具身智能产业正呈现出鲜明的地域分工与集群发展特征,尤其是京津冀、长三角和珠三角三个区域的实力最为雄厚。北京强在科研与人才,上海胜在应用与

生态,深圳优在制造与供应链,杭州长在算法与交互技术。在四城加速领跑的同时,重庆、安徽合肥、江苏苏州等城市

也在积极布局具身智能产业,凭借差异化定位和产业配套实现快速发展。

如今,北京、上海、深圳、杭州等地已形成创新集群,

多项关键技术达到国际一流水平。“天工”“宇树”“松延动力”等企业推出的机器人,在运动性能上媲美甚至超越国外产品,并在开源架构、多机协同和成本控制等方面展现出良好竞争力。

在工信部2023年11月份印发的《人形机器人创新发展指导意见》中提到,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性产品,并给出明确时间表,将人形机器人定位为重要的经济增长新引擎。

人形机器人的发展,不仅是技术创新的体现,更是人类对未来生活方式的探索。它承载着解放生产力、提升生活品质的愿景,也伴随着对产业结构、就业形态、社会伦理的重塑。“目前行业内公认的是,家庭场景是人形机器人发展的终极应用。”星尘智能市场部相关负责人万琳表示,由于家庭场景复杂、环境多变,对机器人的智能水平和泛化能力的要求是最高的。

路虽远,行则将至。从开花到结果,大多数收获都离不开时间的沉淀,人形机器人亦然。面向家用场景的广泛应用,人形机器人虽然目前“没我们想象得那么快”,但也或许会“比我们想象的要快”。智元机器人合伙人、具身业务部总裁、具身智能研究院执行院长姚卯青曾预测,具身智能机器人真正走进家庭还需要5年。

上一页

下一页

2025-11-24 本刊综合报道

在比亚迪新能源汽车工厂,优必选Walker S机器人灵活穿梭于生产线,轻松完成15公斤物料的快速搬运;在养老院,搭载人工智能(AI)陪护系统的傅利叶GR-3机器人,能细致地为老人提供服药提醒和跌倒监测服务;在北京王府井,银河通用自研机器人Galbot不仅能与顾客自如交谈,还能转身从货架精准抓取商品,递送到顾客手中,整个流程完全自主……早些年还只是停留在科幻电影中的场景,如今已经发生在我们身边。

“十四五”时期,中国人形机器人产业实现跨越式发展。《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》指出,2025年,人形机器人产业有望从“技术验证期”向“规模化商用期”快速过渡,全球具身智能市场规模预计达195.25亿元,其中中国市场占比近半。在人工智能大模型的强力赋能下,人形机器人正加速融入工厂、医院、家庭,掀起实体产业智能变革新浪潮。

在2025世界人形机器人运动会上,聚光灯打在领奖台上的“运动员”身上,全场的欢呼浪涛般涌来—那些曾藏在代码里的执着,那些浸在焊锡味里的日夜,有了具象的模样。

一代又一代的科研人,用肩膀托举起自己的智慧结晶,托举着比人类脚步更远的未来。赛场上,每当摔倒的机器人自己站起来,观众席上都会响起热烈的掌声。

今年,开启量产元年的人形机器人,毫无疑问是绝对的主角。那些曾在实验室里被反复调试的钢铁身躯,如今成为逐渐走进现实生活的“新伙伴”。现在还是“孩提”时代的人形机器人,未来会茁壮成长。

具身智能让人形机器人“加速奔跑”

自20世纪80年代起,中国的多所科研院校就已经陆续开启人形机器人的研发工作。直到20世纪90年代,在“国家高技术研究发展计划”(简称863计划)、国家自然科学基金以及其他部门及地方的资助下,国防科技大学、哈尔滨工业大学、清华大学、北京理工大学、浙江大学、中国科学院自动化所等多家单位取得了丰硕的研究成果,培养了大量科研团队与技术人员。1990年,国防科技大学率先研制出了我国首台两足步行机器人。这标志着中国在人形机器人领域的起步。

2000年,我国独立研制出第一台具有人类外形、能模拟人类基本动作的人形机器人。这台定名为“先行者”的类人型机器人,不但具有类人一样的头部、眼睛、脖颈、身躯、双臂与两足,而且具备了一定的语言功能。2000年之后,人形机器人行业从大学实验室逐渐进入产业。优必选、达闼、乐聚、宇树等人形机器人企业先后问世。

2022年以后,人形机器人进入具身智能新纪元。全球学术界与工业界的深度合作催生了理论创新与应用实践的深度融合。

具身智能,简单来说,就是让人工智能真正“长出身体”。它不仅要像人一样能看、能听、能感受,还要学会规划与决策,自主完成各种复杂动作。“人形机器人的走热,根源在于具身智能技术的突破。”乐聚智能(深圳)股份有限公司副总裁柯真东说。这正是具身智能的核心:让机器依托物理实体与外部环境持续交互,在动态反馈中自主学习、灵活适应,真正摆脱“按剧本行事”的束缚。

“近年来,AI大模型的飞速发展,推动了人形机器人从 ‘机械执行’向‘智能体’的跨越,显著提升了其感知、决策及自然交互能力。”中国电子信息产业发展研究院未来产业研究中心人工智能研究室主任钟新龙说。

浙江省经济和信息化厅未来产业处处长孙体忠表示,人形机器人分为“大脑”“小脑”和整机三大部分。其中, “大脑”负责给出指令,决定了机器人的“智商”;“小脑” 负责维持身体平衡,控制行动稳定;整机属于硬件结构,包括四肢以及相关功能组件。

钟新龙指出,当前,我国在人形机器人的“大脑”—具身智能大模型的构建上已取得显著进展。有的端到端统一大模型能够使用低成本硬件完成对不规则物体的精细操作,如抓握、拾取、切割等,以及折叠衣服、冲泡饮料等复杂任务。在“小脑”方面,我国技术研发聚焦于运动控制和反应能力上。优必选科技的Walker机器人展示了稳定的双足行走与精细手部操作能力,而“天工”机器人则实现了在复杂环境中的自主导航与平衡控制。

此外,感知算法、伺服电机、减速器等核心部件的持续突破,也大幅提升了机器人的灵巧度、稳定性和自主性,为实际应用打下坚实基础。

如今,人形机器人已从实验室走向了触手可及的生活场景。汽车工厂里,机器人协同搬运物料;智慧仓库中,机器人精准分拣货物;电力巡检、医疗辅助、教育陪伴等场景也涌现出创新应用。这些实践不仅验证了技术可行性,也为算法优化和产品迭代积累了宝贵数据。

多元场景落地与产业未来

在北京一家汽车工厂的总装车间里,一台近1.8米高的人形机器人正自主穿行于繁忙的生产线之间。它灵活地抬起双臂,精准安装汽车顶棚,随后转身将重型部件搬运至指定区域。当地面出现障碍物时,机器人稍作停顿,自主规划新路径并绕行—整套动作一气呵成,全程无需人工干预。这款名为Galbot的人形机器人来自银河通用,已正式 “入职”该智慧工厂,承担自动质检、零部件分拣与搬运等复杂任务。依托银河通用自主研发的具身大模型,Ga lbot能够完全基于视觉感知完成物品识别与路径规划,突破了传统工业机器人依赖预设二维码与固定路线标识的局限。

“人形机器人正从实验室走向真实应用场景,并进入规模化落地的新阶段。”银河通用创始人及首席技术官王鹤表示,其在全球率先构建了百亿级高质量数据集,推动机器人实现跨任务的泛化工作能力。

在深圳,一款名为“悟空”的陪伴型机器人已进入数千家庭。它能与儿童互动、讲故事,甚至能通过AI识别家庭成员情绪,提供个性化陪伴。医疗康复领域也出现了人形机器人的身影。在上海一家康复中心,外骨骼人形机器人正协助中风患者重新学习行走,其通过AI算法分析患者肌电信号,可实时调整辅助策略,提供个性化康复方案。

“人形机器人从概念走向应用,是多项关键技术突破与融合的结果。”钟新龙表示,尽管人形机器人已开始在特定场景应用,但要实现大规模普及,仍面临成本、可靠性、智能化水平等多重挑战。柯真东坦言,当前人形机器人价格较高,主要源于核心零部件的研发和制造成本。但随着实现量产和技术成熟,成本会逐步下降,就像本世纪初的工业机器人一样。

人形机器人成为颠覆性产品,意味着要实现技术突破、工程化成熟和商业化落地,这需要一个艰难而漫长的过程。 “人形机器人行业还处于早期阶段,想要在家庭或工厂大规模应用,目前的技术水平还不够。”宇树科技创始人王兴兴说。

目前,人形机器人正从“专用”向“通用”方向发展。多家企业正致力于开发能适应多种场景的通用型机器人,未来它们有望像人类一样灵活应对各种非结构化环境。

优必选副总裁兼研究院院长焦继超表示,具身智能的 “身体”形态是两足还是四足、轮式还是履带、抓夹还是手指等,主要取决于应用场景的需求,“人形机器人模仿人类的外观和部分功能,可以更好地融入人类社会和工作环境。但挑战在于技术复杂、成本较高。”

相较于尚且遥远的成熟人形机器人,距离大众更近的具身智能应用在哪里?“市场更广阔、落地速度更快,同时也更有价值的,是产业智能化。”北极光创投合伙人黄河认为,让各种形态的工具载体实现智能化升级,将会是具身智能更重要、更现实的发展方向,尤其是在工业领域潜力很大。

面对具身智能产业的巨大机遇,互联网企业、科技公司、汽车主机厂和汽车零部件企业等纷纷布局。“像新能源汽车领域一样,具身智能传统派和新势力也各有优势。具身智能的本体制造与新能源汽车有70%至8 0%的供应链可以共用,而智能驾驶技术与具身智能高度同源,因此新能源车企布局具身智能相对有一定优势。不过,产业发展速度很快,中长期的关键比拼可能还在‘大脑’。”鼎晖机器人相关专家介绍。

政策护航与生态构建

怀柔长城马拉松赛道上,机器人陪跑员陪伴跑者冲过终点;中国国际消费品博览会上,家庭服务机器人演示做饭—这些亮眼场景的背后,是政策托举下产业生态的协同发力。从核心零件到整机应用,从地方试点到全国布局,一套 “政策+生态”的成长体系,正为人形机器人铺就进阶之路。

《人形机器人创新发展指导意见》明确两大核心目标:到2025年,人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给;到2027年,人形机器人技术创新能力显著提升,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平。

今年,以人形机器人为典型业态的具身智能成为我国培育未来产业的重要方向。北京、上海、广东深圳、浙江杭州等多地密集出台专项政策,形成了一场面向未来的产业竞逐。

作为全国较早将“具身智能”写入地方政府工作报告的省份,广东在今年2月明确提出,要加快启动布局人形机器人等重点领域研发项目。

“广东的优势不仅是政策先行,更在于几十年积累的完整产业链。”广东省机器人协会执行会长任玉桐介绍,广东已形成覆盖减速机、伺服电机、控制器、传感器等关键环节的产业生态,人形机器人供应链占全国较大的份额。

除了政策支持,仅今年以来,就有武汉、深圳、南京、苏州、合肥、上海、北京等地筹备和设立机器人和具身智能相关基金,规模从2亿元至100亿元不等。

据悉,我国具身智能产业正呈现出鲜明的地域分工与集群发展特征,尤其是京津冀、长三角和珠三角三个区域的实力最为雄厚。北京强在科研与人才,上海胜在应用与

生态,深圳优在制造与供应链,杭州长在算法与交互技术。在四城加速领跑的同时,重庆、安徽合肥、江苏苏州等城市

也在积极布局具身智能产业,凭借差异化定位和产业配套实现快速发展。

如今,北京、上海、深圳、杭州等地已形成创新集群,

多项关键技术达到国际一流水平。“天工”“宇树”“松延动力”等企业推出的机器人,在运动性能上媲美甚至超越国外产品,并在开源架构、多机协同和成本控制等方面展现出良好竞争力。

在工信部2023年11月份印发的《人形机器人创新发展指导意见》中提到,人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性产品,并给出明确时间表,将人形机器人定位为重要的经济增长新引擎。

人形机器人的发展,不仅是技术创新的体现,更是人类对未来生活方式的探索。它承载着解放生产力、提升生活品质的愿景,也伴随着对产业结构、就业形态、社会伦理的重塑。“目前行业内公认的是,家庭场景是人形机器人发展的终极应用。”星尘智能市场部相关负责人万琳表示,由于家庭场景复杂、环境多变,对机器人的智能水平和泛化能力的要求是最高的。

路虽远,行则将至。从开花到结果,大多数收获都离不开时间的沉淀,人形机器人亦然。面向家用场景的广泛应用,人形机器人虽然目前“没我们想象得那么快”,但也或许会“比我们想象的要快”。智元机器人合伙人、具身业务部总裁、具身智能研究院执行院长姚卯青曾预测,具身智能机器人真正走进家庭还需要5年。