当前位置 : 首页 >> 影像世界 >> 专题图片 >> 正文

2025-05-19 撰文 本刊记者 田潇 摄影 本刊记者 郭莎莎

牡丹是山东省菏泽市的优势特色产业,更是菏泽的一张亮丽名片。2013年11月,习近平总书记来到菏泽市调研,非常关注牡丹产业发展,指出:“要立足资源禀赋和产业基础,做好特色文章,实现差异竞争,错位发展。”

近年来,菏泽市坚持市场化、大众化、人文化、国际化、品牌化“五化并举”原则,紧紧围绕打造“特色支柱产业”目标,按照“依托牡丹、延伸牡丹、超越牡丹”发展思路,推动牡丹种植、牡丹加工、牡丹商贸、牡丹文旅深度融合,牡丹产业优势地位不断提升,成为驱动经济转型、传承文化基因、激活城市活力的引擎,“中国牡丹之都”的知名度和影响力不断增强。

牡丹如何与一座城共生?当“花中之王”戴上产业冠冕,千年芬芳如何历久弥新?菏泽的田间地头、大棚与车间、社区与公园藏着牡丹产业蓬勃发展的创新密码。

曹州牡丹甲天下

滔滔黄河奔流不息,为沿黄地区带来了肥沃的土壤,滋养了雍容华贵、端庄典雅的牡丹。

据目前可追溯的文字记载,至明代,曹州牡丹栽培已盛。明万历年间,曹州培育出许多牡丹名品。明代园艺家薛凤翔著有《亳州牡丹史》,其中记载了一些曹州牡丹品种。如:“……状元红。弘治年间(公元1488—1505年)得自曹县,又名曹县状元红。”又如“金玉交辉”,“此曹州所出,为第一品。”明万历年间(公元1573—1620年)进士谢肇淛的《五杂俎》中写道:“在曹南一诸生家观牡丹,园可五十余亩,花遍其中,亭榭之外,几无尺寸隙地,一望云锦,五色夺目。……曹州一士人家,牡丹有种四十亩者……多至一二千株,少者数百株。”由此可见400多年前菏泽牡丹的栽培盛况。

当时,菏泽城东北一带,牡丹连阡接陌、万紫千红,花园鳞次栉比。较为著名的牡丹园有赵氏花园、凝香园、国花园等。其中赵氏花园培育出的“赵粉”“赵红”“赵绿”等品种,一直流传栽培至今。

到了清代,曹州牡丹更盛,有了“曹州牡丹甲天下”的说法。清康熙年间,蒲松龄著《聊斋志异》,其中《葛巾》篇讲述了洛阳书生常大用到曹州寻访名贵牡丹,得遇牡丹仙子葛巾的故事。牡丹品种“葛巾紫”的命名与善良、多情的葛巾娘子有关。清康熙年间(公元1662—1722年)曹州儒学学正苏毓眉所著的《曹南牡丹谱》是曹州牡丹第一个牡丹谱。他在序中写道:“至明而曹南牡丹甲于海内。……即古之长安、洛阳恐未过也。”

菏泽牡丹也被称为百姓牡丹,因为它是与花农生计相关的一种经济作物。清朝末年,菏泽的花农就已南下广州卖春节花卉。清光绪六年(公元1880年),曾任菏泽县令的凌寿柏修纂《新修菏泽县志》,其中的《疆域志》记载:“牡丹、芍药多至百余种,土人植之,动辄数十百亩,利厚于五谷。每当仲春花发,出城迆东,连阡接陌,艳若蒸霞。土人捆载之,南浮闽粤,北走京师,至则厚值以归,故每岁辄一往。”

菏泽地处黄河下游,清代遭受过几次大的水灾,致使牡丹几乎被淹没殆尽。自1840年后的百年间,菏泽牡丹一直在走下坡路。

新中国成立后,菏泽牡丹种植面积不断扩大,新品种不断涌现,牡丹品种、管理技术和专业人才输出到国内各大城市,菏泽逐渐成为我国牡丹栽培面积最大、品种最多、花色最全的栽培中心之一。

菏泽盛产牡丹,跟当地的气候水土不无关系。牡丹喜欢疏松的沙质土,而菏泽地处黄河中下游的冲积平原,土地肥沃,让牡丹找到了适宜的“家”。中国当代小说家、散文家汪曾祺在其《菏泽游记》中提到:“牡丹耐干旱,不能浇‘明水’,而菏泽的春天恰好少雨;牡丹喜碱性沙土,菏泽的土正是这种土;菏泽的水咸涩,绿茶泡了一会儿就成了铁观音那样的褐红色,这样的水却偏宜浇灌牡丹。”每年谷雨前后,“冠世墨玉”黑紫如缎,“昆山夜光”夜放如雪……菏泽牡丹的根,深扎在黄河故道的沙土中,更融入菏泽人代代相传的血脉里。

牡丹的“花样革命”

“‘绿幕隐玉’是电视剧《国色芳华》中‘琼台玉露’牡丹的原型。”曹州百花园的高级农技师孙文海说,“它是曹州百花园于20世纪80年代成功培育的牡丹品种,这种牡丹初开呈绿色,盛放后则转为白色,花香浓郁。”

菏泽牡丹品类繁盛,历来以花大、型美、色艳著称。目前菏泽培育牡丹新品种数量占国内总量的80%,观赏牡丹面积达5万亩。每年4月,曹州牡丹园、中国牡丹园、百花园、古今园等10多个牡丹观赏园的牡丹次第绽放,吸引了众多游客前来赏花游玩。

近年来,通过反季节催花技术,菏泽催花牡丹品牌也越来越响亮。2025年春节期间,菏泽约有60万盆催花牡丹销往全国各地,每盆牡丹售价从100多元到300多元不等,累计销售额过1亿元。这让人们在冬日里也能欣赏到牡丹的雍容多姿。

“菏泽对全国牡丹种植苗木的支持率达85%以上,苗木出口率占全国的90%,牡丹年宵花占全国的50%。芍药鲜切花年销量1.2亿枝,占国内市场的70%。”菏泽市牡丹发展服务中心副主任赵峥嵘介绍道。

菏泽是牡丹产业的先行者,通过实施“牡丹+”工程,菏泽从种业端、种植端、市场端不断深耕细作,深层次、多领域、全方位挖掘牡丹价值,产业链条不断延伸。

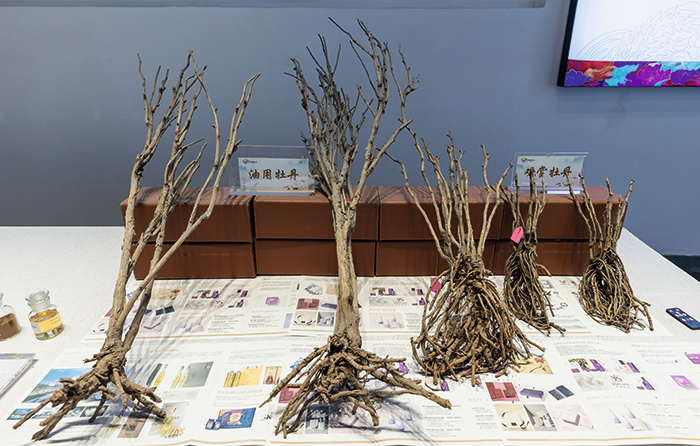

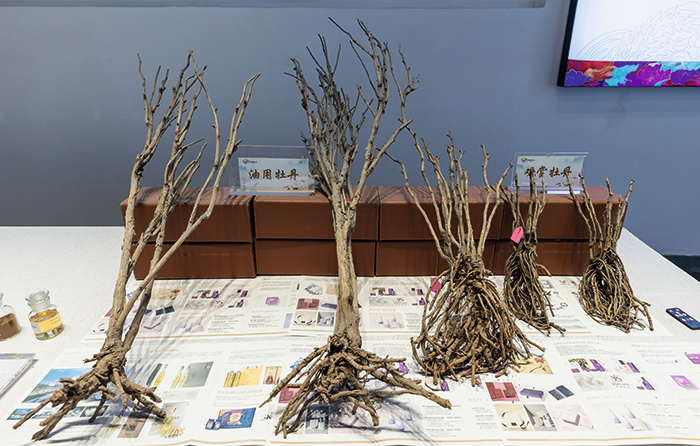

“牡丹的根皮为中药材‘丹皮’,是六味地黄丸等药品的重要成分之一。通过冷榨技术提取的牡丹籽油,富含α-亚麻酸和多种活性成分,被应用于食用油和化妆品中……”在菏泽尧舜牡丹生物科技有限公司展厅,董事长李靖昊讲道。

近年来,尧舜牡丹与科研机构和大专院校建立了产学研长效合作机制,先后开发出九大类160余款单品,拥有行业领先科技成果10项和专利技术40项,参与起草了牡丹籽油国家标准和行业标准……

尧舜牡丹是菏泽牡丹产业发展的一个缩影。随着科技与市场的双重推动,菏泽将深加工的触角延伸至牡丹的每一寸肌理—花瓣被制成花露和花茶,花蕊被加工成茶饮,牡丹籽粕被制成饲料,根皮入药提炼丹皮酚,连枝条和叶子也变身为香熏原料。

科技创新是这场变革的核心驱动力。据菏泽市牡丹区相关负责人介绍,菏泽市牡丹区依托牡丹省级农业高新技术产业开发区,已集聚国家高新技术企业9家,省级以上龙头企业19家,引进院士工作站、牡丹研究院等科技研发平台26个,已完成科研成果80余项。

菏泽通过全面开发牡丹价值,实现了从一朵花到整个牡丹产业链的美丽蝶变。截至目前,菏泽各类牡丹生产、加工、出口企业达到120余家,开发出牡丹籽油、牡丹茶、牡丹日化品和牡丹生物医药类产品260余种,产品远销美国、法国、德国和日本等30多个国家和地区,带动就业50万人,2024年实现总产值130亿元。

菏泽牡丹的深加工之路是对现代产业逻辑的深刻诠释,这朵曾经仅供观赏的富贵之花,正以科技为土壤,以创新为养分,转化为“产业之花”“富民之花”,绽放出前所未有的经济价值与文化魅力。

牡丹的万种花路

中央民族大学蒙曼教授曾提出菏泽牡丹有“三大特性”,分别是雍容气、英雄气、民间气,蕴含了菏泽牡丹刚强、奉献、正义、浪漫的文化性格。

在菏泽市黄河非遗传承馆,牡丹主题的非遗作品琳琅满目,国家级、山东省级非遗传承人和工艺美术大师的工作室入驻其间,9位非遗大师在此传技艺、带学生、做设计。走进其中一间工作室,山东省级非遗曹州刻瓷传承人马宪荣正在瓷盘上雕刻一朵牡丹。“这种技艺以白瓷、青瓷、骨瓷等瓷盘为‘纸’,以刻刀作‘笔’,雕刻牡丹花卉、山水亭台、仕女簪花等图案并上色,是一种结合了书法、绘画、雕刻等多门艺术的传统手工艺。”马宪荣说。

近年来,菏泽实施文化品牌塑成工程,立足自身的资源禀赋和产业基础,深挖各类文化资源,牡丹是其中一项重要的IP。牡丹剪纸、牡丹刻瓷、牡丹丝绸、牡丹汉服等文创衍生品走俏市场,工笔牡丹画畅销国内外。牡丹文创丰富了菏泽牡丹产业内容,拉长了产业链条,让牡丹产品真正融入消费者的生活中。

以花为媒,菏泽也在通过“文旅+产业”深度融合,持续丰富文旅业态。2024年,电视剧《国色芳华》拍摄期间,菏泽市为该剧拍摄免费提供了2570株牡丹和芍药。今年1月,随着《国色芳华》的热播,菏泽牡丹相关话题频频登上网络热搜,牡丹文创、催花牡丹火爆出圈、供不应求,作为剧中“琼台玉露”牡丹原型,在菏泽培育的牡丹品种“绿幕隐玉”更是一花难求。“看国色芳华 游花样菏泽”点燃了“跟着影视去旅行”的菏泽体验,“牡丹之都 花样菏泽”品牌影响力持续提升。菏泽冠宇牡丹园、百花园等景区与电视剧《国色芳华》剧组达成了官方IP授权合作,复原了剧目中的“花满筑”等场景,在2025世界牡丹大会和第34届菏泽国际牡丹文化旅游节期间开放,为游客提供沉浸式的影视体验。

如今,菏泽牡丹不再是单一的观赏符号,它成为农民增收的金叶子,是产业发展的绿引擎,还是城市营销的活名片,也频频亮相国际舞台,成为推动中华优秀传统文化对外交流的重要载体。

自20世纪五六十年代开始,菏泽牡丹便出口海外。近年来,菏泽发起“牡丹出海”计划,举办菏泽牡丹国际传播论坛,先后在荷兰、日本、韩国设立牡丹节会海外分会场,在保加利亚等国建设海外牡丹园,在巴西、马来西亚、罗马尼亚等国成立牡丹文化海外传播站,面向全球举办“花开盛世”牡丹系列奖评选活动,用中国工笔画的形式共绘50多个“一带一路”共建国家的国花之美,打开了世界人民了解牡丹、了解中国的“牡丹之窗”。同时,也吸引了更多的海内外游客汇聚曹州、共赏牡丹。

九曲黄河孕育了中华文明,润泽着美丽富饶的齐鲁大地,浇灌出灿若蒸霞的菏泽牡丹。从黄河之畔到世界舞台,从花开菏泽到香飘五洲,菏泽以一朵花撬动文化与经济的共振,不仅让国色天香成为世界语言,更在“各美其美,美美与共”的文明对话中,书写着新时代的“牡丹故事”。

上一页

下一页

2025-05-19 撰文 本刊记者 田潇 摄影 本刊记者 郭莎莎

牡丹是山东省菏泽市的优势特色产业,更是菏泽的一张亮丽名片。2013年11月,习近平总书记来到菏泽市调研,非常关注牡丹产业发展,指出:“要立足资源禀赋和产业基础,做好特色文章,实现差异竞争,错位发展。”

近年来,菏泽市坚持市场化、大众化、人文化、国际化、品牌化“五化并举”原则,紧紧围绕打造“特色支柱产业”目标,按照“依托牡丹、延伸牡丹、超越牡丹”发展思路,推动牡丹种植、牡丹加工、牡丹商贸、牡丹文旅深度融合,牡丹产业优势地位不断提升,成为驱动经济转型、传承文化基因、激活城市活力的引擎,“中国牡丹之都”的知名度和影响力不断增强。

牡丹如何与一座城共生?当“花中之王”戴上产业冠冕,千年芬芳如何历久弥新?菏泽的田间地头、大棚与车间、社区与公园藏着牡丹产业蓬勃发展的创新密码。

曹州牡丹甲天下

滔滔黄河奔流不息,为沿黄地区带来了肥沃的土壤,滋养了雍容华贵、端庄典雅的牡丹。

据目前可追溯的文字记载,至明代,曹州牡丹栽培已盛。明万历年间,曹州培育出许多牡丹名品。明代园艺家薛凤翔著有《亳州牡丹史》,其中记载了一些曹州牡丹品种。如:“……状元红。弘治年间(公元1488—1505年)得自曹县,又名曹县状元红。”又如“金玉交辉”,“此曹州所出,为第一品。”明万历年间(公元1573—1620年)进士谢肇淛的《五杂俎》中写道:“在曹南一诸生家观牡丹,园可五十余亩,花遍其中,亭榭之外,几无尺寸隙地,一望云锦,五色夺目。……曹州一士人家,牡丹有种四十亩者……多至一二千株,少者数百株。”由此可见400多年前菏泽牡丹的栽培盛况。

当时,菏泽城东北一带,牡丹连阡接陌、万紫千红,花园鳞次栉比。较为著名的牡丹园有赵氏花园、凝香园、国花园等。其中赵氏花园培育出的“赵粉”“赵红”“赵绿”等品种,一直流传栽培至今。

到了清代,曹州牡丹更盛,有了“曹州牡丹甲天下”的说法。清康熙年间,蒲松龄著《聊斋志异》,其中《葛巾》篇讲述了洛阳书生常大用到曹州寻访名贵牡丹,得遇牡丹仙子葛巾的故事。牡丹品种“葛巾紫”的命名与善良、多情的葛巾娘子有关。清康熙年间(公元1662—1722年)曹州儒学学正苏毓眉所著的《曹南牡丹谱》是曹州牡丹第一个牡丹谱。他在序中写道:“至明而曹南牡丹甲于海内。……即古之长安、洛阳恐未过也。”

菏泽牡丹也被称为百姓牡丹,因为它是与花农生计相关的一种经济作物。清朝末年,菏泽的花农就已南下广州卖春节花卉。清光绪六年(公元1880年),曾任菏泽县令的凌寿柏修纂《新修菏泽县志》,其中的《疆域志》记载:“牡丹、芍药多至百余种,土人植之,动辄数十百亩,利厚于五谷。每当仲春花发,出城迆东,连阡接陌,艳若蒸霞。土人捆载之,南浮闽粤,北走京师,至则厚值以归,故每岁辄一往。”

菏泽地处黄河下游,清代遭受过几次大的水灾,致使牡丹几乎被淹没殆尽。自1840年后的百年间,菏泽牡丹一直在走下坡路。

新中国成立后,菏泽牡丹种植面积不断扩大,新品种不断涌现,牡丹品种、管理技术和专业人才输出到国内各大城市,菏泽逐渐成为我国牡丹栽培面积最大、品种最多、花色最全的栽培中心之一。

菏泽盛产牡丹,跟当地的气候水土不无关系。牡丹喜欢疏松的沙质土,而菏泽地处黄河中下游的冲积平原,土地肥沃,让牡丹找到了适宜的“家”。中国当代小说家、散文家汪曾祺在其《菏泽游记》中提到:“牡丹耐干旱,不能浇‘明水’,而菏泽的春天恰好少雨;牡丹喜碱性沙土,菏泽的土正是这种土;菏泽的水咸涩,绿茶泡了一会儿就成了铁观音那样的褐红色,这样的水却偏宜浇灌牡丹。”每年谷雨前后,“冠世墨玉”黑紫如缎,“昆山夜光”夜放如雪……菏泽牡丹的根,深扎在黄河故道的沙土中,更融入菏泽人代代相传的血脉里。

牡丹的“花样革命”

“‘绿幕隐玉’是电视剧《国色芳华》中‘琼台玉露’牡丹的原型。”曹州百花园的高级农技师孙文海说,“它是曹州百花园于20世纪80年代成功培育的牡丹品种,这种牡丹初开呈绿色,盛放后则转为白色,花香浓郁。”

菏泽牡丹品类繁盛,历来以花大、型美、色艳著称。目前菏泽培育牡丹新品种数量占国内总量的80%,观赏牡丹面积达5万亩。每年4月,曹州牡丹园、中国牡丹园、百花园、古今园等10多个牡丹观赏园的牡丹次第绽放,吸引了众多游客前来赏花游玩。

近年来,通过反季节催花技术,菏泽催花牡丹品牌也越来越响亮。2025年春节期间,菏泽约有60万盆催花牡丹销往全国各地,每盆牡丹售价从100多元到300多元不等,累计销售额过1亿元。这让人们在冬日里也能欣赏到牡丹的雍容多姿。

“菏泽对全国牡丹种植苗木的支持率达85%以上,苗木出口率占全国的90%,牡丹年宵花占全国的50%。芍药鲜切花年销量1.2亿枝,占国内市场的70%。”菏泽市牡丹发展服务中心副主任赵峥嵘介绍道。

菏泽是牡丹产业的先行者,通过实施“牡丹+”工程,菏泽从种业端、种植端、市场端不断深耕细作,深层次、多领域、全方位挖掘牡丹价值,产业链条不断延伸。

“牡丹的根皮为中药材‘丹皮’,是六味地黄丸等药品的重要成分之一。通过冷榨技术提取的牡丹籽油,富含α-亚麻酸和多种活性成分,被应用于食用油和化妆品中……”在菏泽尧舜牡丹生物科技有限公司展厅,董事长李靖昊讲道。

近年来,尧舜牡丹与科研机构和大专院校建立了产学研长效合作机制,先后开发出九大类160余款单品,拥有行业领先科技成果10项和专利技术40项,参与起草了牡丹籽油国家标准和行业标准……

尧舜牡丹是菏泽牡丹产业发展的一个缩影。随着科技与市场的双重推动,菏泽将深加工的触角延伸至牡丹的每一寸肌理—花瓣被制成花露和花茶,花蕊被加工成茶饮,牡丹籽粕被制成饲料,根皮入药提炼丹皮酚,连枝条和叶子也变身为香熏原料。

科技创新是这场变革的核心驱动力。据菏泽市牡丹区相关负责人介绍,菏泽市牡丹区依托牡丹省级农业高新技术产业开发区,已集聚国家高新技术企业9家,省级以上龙头企业19家,引进院士工作站、牡丹研究院等科技研发平台26个,已完成科研成果80余项。

菏泽通过全面开发牡丹价值,实现了从一朵花到整个牡丹产业链的美丽蝶变。截至目前,菏泽各类牡丹生产、加工、出口企业达到120余家,开发出牡丹籽油、牡丹茶、牡丹日化品和牡丹生物医药类产品260余种,产品远销美国、法国、德国和日本等30多个国家和地区,带动就业50万人,2024年实现总产值130亿元。

菏泽牡丹的深加工之路是对现代产业逻辑的深刻诠释,这朵曾经仅供观赏的富贵之花,正以科技为土壤,以创新为养分,转化为“产业之花”“富民之花”,绽放出前所未有的经济价值与文化魅力。

牡丹的万种花路

中央民族大学蒙曼教授曾提出菏泽牡丹有“三大特性”,分别是雍容气、英雄气、民间气,蕴含了菏泽牡丹刚强、奉献、正义、浪漫的文化性格。

在菏泽市黄河非遗传承馆,牡丹主题的非遗作品琳琅满目,国家级、山东省级非遗传承人和工艺美术大师的工作室入驻其间,9位非遗大师在此传技艺、带学生、做设计。走进其中一间工作室,山东省级非遗曹州刻瓷传承人马宪荣正在瓷盘上雕刻一朵牡丹。“这种技艺以白瓷、青瓷、骨瓷等瓷盘为‘纸’,以刻刀作‘笔’,雕刻牡丹花卉、山水亭台、仕女簪花等图案并上色,是一种结合了书法、绘画、雕刻等多门艺术的传统手工艺。”马宪荣说。

近年来,菏泽实施文化品牌塑成工程,立足自身的资源禀赋和产业基础,深挖各类文化资源,牡丹是其中一项重要的IP。牡丹剪纸、牡丹刻瓷、牡丹丝绸、牡丹汉服等文创衍生品走俏市场,工笔牡丹画畅销国内外。牡丹文创丰富了菏泽牡丹产业内容,拉长了产业链条,让牡丹产品真正融入消费者的生活中。

以花为媒,菏泽也在通过“文旅+产业”深度融合,持续丰富文旅业态。2024年,电视剧《国色芳华》拍摄期间,菏泽市为该剧拍摄免费提供了2570株牡丹和芍药。今年1月,随着《国色芳华》的热播,菏泽牡丹相关话题频频登上网络热搜,牡丹文创、催花牡丹火爆出圈、供不应求,作为剧中“琼台玉露”牡丹原型,在菏泽培育的牡丹品种“绿幕隐玉”更是一花难求。“看国色芳华 游花样菏泽”点燃了“跟着影视去旅行”的菏泽体验,“牡丹之都 花样菏泽”品牌影响力持续提升。菏泽冠宇牡丹园、百花园等景区与电视剧《国色芳华》剧组达成了官方IP授权合作,复原了剧目中的“花满筑”等场景,在2025世界牡丹大会和第34届菏泽国际牡丹文化旅游节期间开放,为游客提供沉浸式的影视体验。

如今,菏泽牡丹不再是单一的观赏符号,它成为农民增收的金叶子,是产业发展的绿引擎,还是城市营销的活名片,也频频亮相国际舞台,成为推动中华优秀传统文化对外交流的重要载体。

自20世纪五六十年代开始,菏泽牡丹便出口海外。近年来,菏泽发起“牡丹出海”计划,举办菏泽牡丹国际传播论坛,先后在荷兰、日本、韩国设立牡丹节会海外分会场,在保加利亚等国建设海外牡丹园,在巴西、马来西亚、罗马尼亚等国成立牡丹文化海外传播站,面向全球举办“花开盛世”牡丹系列奖评选活动,用中国工笔画的形式共绘50多个“一带一路”共建国家的国花之美,打开了世界人民了解牡丹、了解中国的“牡丹之窗”。同时,也吸引了更多的海内外游客汇聚曹州、共赏牡丹。

九曲黄河孕育了中华文明,润泽着美丽富饶的齐鲁大地,浇灌出灿若蒸霞的菏泽牡丹。从黄河之畔到世界舞台,从花开菏泽到香飘五洲,菏泽以一朵花撬动文化与经济的共振,不仅让国色天香成为世界语言,更在“各美其美,美美与共”的文明对话中,书写着新时代的“牡丹故事”。