当前位置 : 首页 >> 影像世界 >> 专题图片 >> 正文

2025-10-22 本刊综合报道

紫禁城的核心建筑养心殿,历经王朝更迭与社会变迁,肩负了“帝王寝殿”“政治中枢”“权力象征”的多重身份。2015年,故宫博物院启动了“养心殿研究性保护项目”。20世纪50年代,故宫博物院的多座殿宇经历过一次大规模修缮。与那时不同的是,此次养心殿十年大修中,新的文保理念和传统古建工艺的结合使养心殿修缮的科学性达到了前所未有的高度,养心殿的保护性修复不仅是一个建筑修缮工程,更是对中华文化与匠心的再现。养心殿即将开放,这是一座怎样的建筑?何以成为清代权力中心?过去的十年,养心殿经历了怎样的修缮研究?重新开放后的养心殿有哪些看点?

初秋,晨雾未散,故宫太和门外,游客排起的长队在缓缓流动。走过内金水桥,当太和门广场出现在眼前,我们很难不被故宫的开阔、壮丽、精致、厚重所震撼。这里,让我们流连忘返、不愿离去、还想再来。

在这片红墙黄瓦的建筑群腹地,有一座宫殿历经十年修缮,便是养心殿。

1912年2月12日,隆裕太后携六岁的溥仪在养心殿举行了最后一次朝见仪式,颁发了逊位诏书。直到溥仪出宫前,清代总共有八位皇帝将其作为勤政燕寝之所。雍正曾在此批奏折到深夜,乾隆在此制定盛世计划,慈禧太后在此垂帘听政。彼时,养心殿成了清朝真正的政治心脏所在。

2015年,故宫博物院启动了“养心殿研究性保护项目”。这是紫禁城近百年中首次对这座皇权中枢进行全面体检和修复。如今,故宫博物院建院100周年之际,养心殿重新面向公众开放,我们又多了一个去故宫的理由。

从炼丹房到权力中枢

养心殿建筑群位于紫禁城内廷西侧最南端,乾清宫西侧,北接西六宫,南为隆宗门广场,东邻乾清门广场。

养心殿建于明代,明嘉靖十六年(1537年)“新作养心殿成”。信奉道教的嘉靖皇帝在养心殿前的无梁殿炼丹。故宫博物院研究馆员王子林的研究中提到,养心殿很有可能是嘉靖皇帝炼丹后休息的地方。

第一位在此居住的皇帝是万历皇帝。《神宗实录》记载,万历二十四年(1596年)坤宁宫失火,延及乾清宫—皇帝专用寝宫。而住在养心殿的万历皇帝躲过一劫。

清顺治年间,由于乾清宫经常漏雨、墙壁歪斜、地砖不稳,顺治皇帝曾移居养心殿,直至感染天花去世。他在这里立下遗嘱,传位于玄烨,即后来的康熙皇帝。

康熙时期,养心殿开始显现“多功能”属性,康熙在这里设立了造办处,时有临御。

雍正登极后,以“康熙帝在乾清宫居住61年,自己不忍心继续居住”为由,“搬”到了养心殿。养心殿成为寝兴和处理政务之处,直至清终。

养心殿建筑群风格独特,为“工”字形,由前殿、后殿、东西配殿、东西耳房以及东西围房组成。

皇帝的宝座设在明间正中,上悬雍正书写的“中正仁和”匾。“中正”源自《周易》,其中有“刚中正,履帝位而不疚,光明也。”这一表述强调了中正之道的重要性。《中庸》曰:“致中和,天地位焉,万物育焉”。“仁和”一词则与《中庸》里的思想紧密相关。

藻井位于宝座上方,采用典型的清代样式,即“龙井”。藻井大体呈向上隆起的井状,主要由上、中、下三层组成。整体形状符合中国古代“天圆地方”的宇宙观,上层为圆形,中层为八角形,下层为方形。

养心殿东侧的东暖阁内设宝座,向西,这里曾是慈禧、慈安垂帘听政的地方。西侧的西暖阁建筑风格独特,室内装修精美,陈设典雅,内部分隔为数室,有皇帝批阅奏折、与大臣密谈的小室。室内上悬雍正亲笔“勤政亲贤”纸匾,下挂楹联“唯以一人治天下,岂为天下奉一人”,这两句话出自唐朝官员张蕴古给唐太宗的《大宝箴》,但后来经过雍正的改动,凸显了皇帝“唯一人”的尊崇地位。此外,室内还挂有乾隆御题诗屏和《养心殿四箴序》等文物。

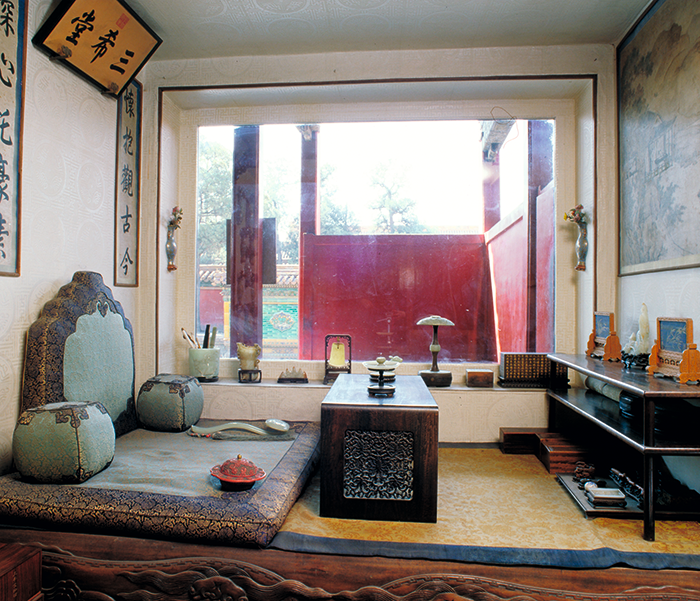

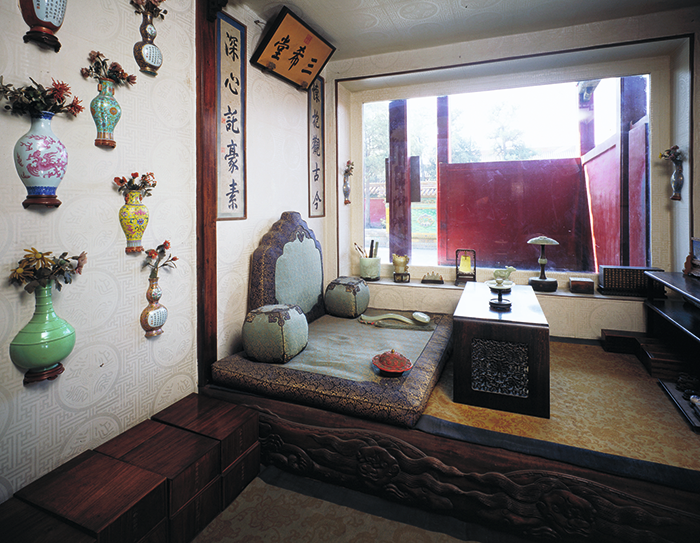

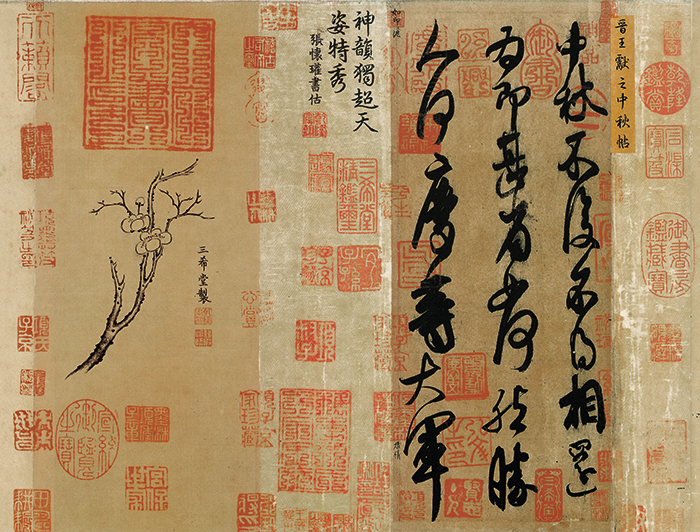

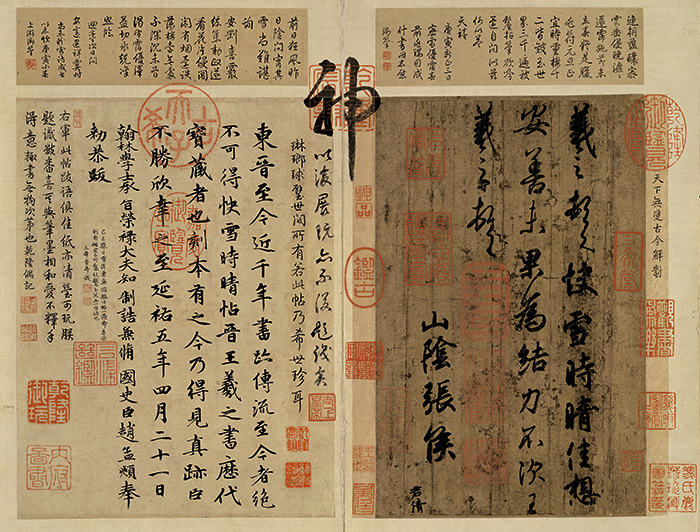

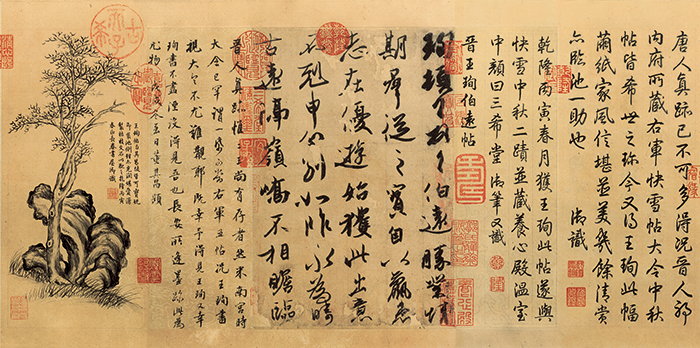

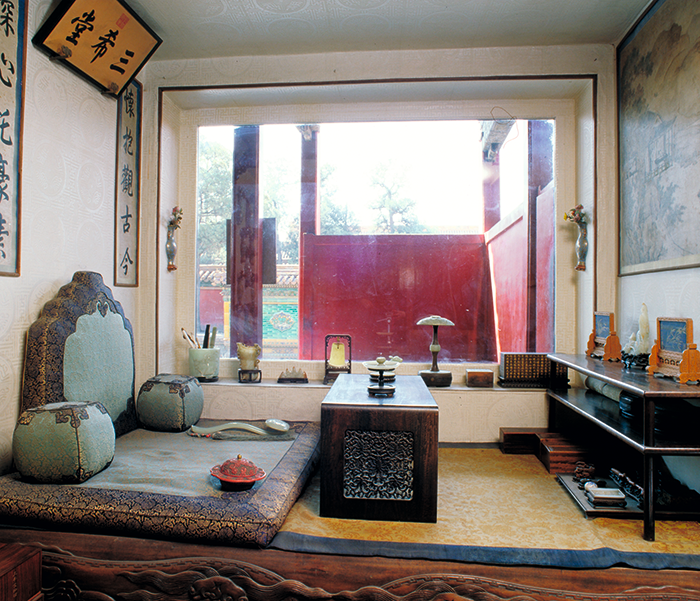

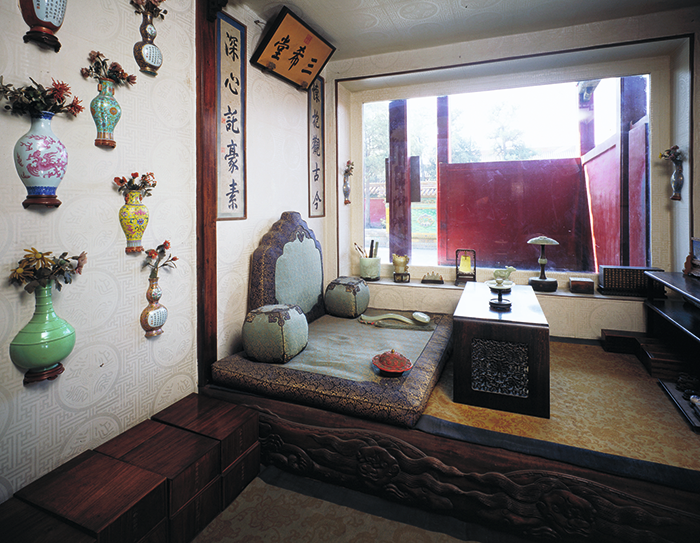

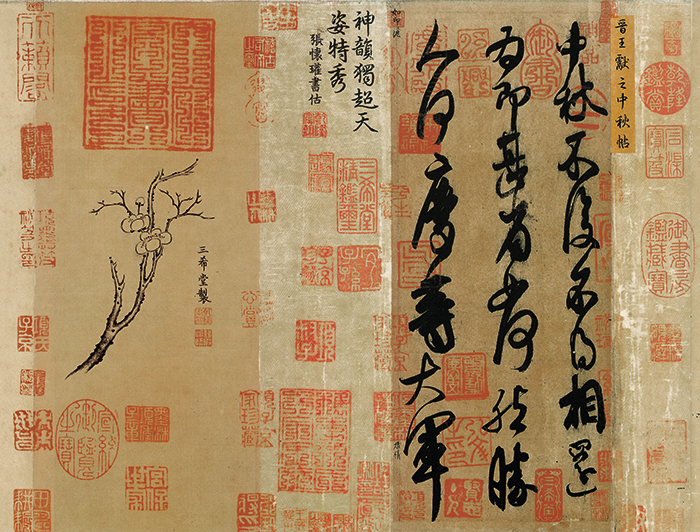

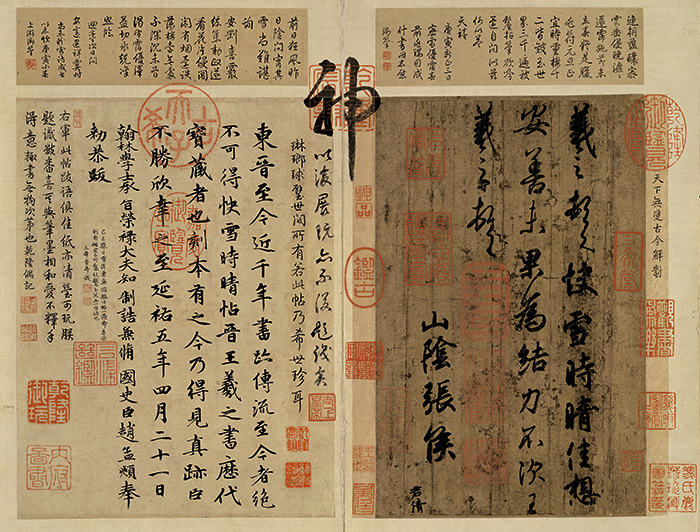

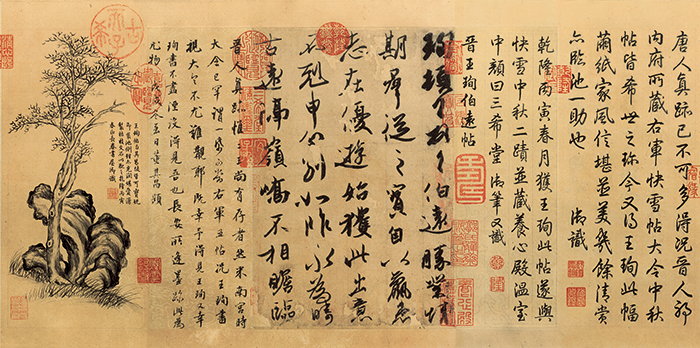

西暖阁三希堂的布局紧凑而雅致,分为前后两间,中间用槛窗相隔,南部高地炕,临窗设宝座床,是皇帝赏景、休憩的绝佳之处。在中国古代艺术史中,三希堂最为众人所熟知。这里曾经藏有三件国宝级名迹:王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》和王珣《伯远帖》。“三希堂”匾是乾隆亲笔御书,“三希”二字,不仅是对书房内藏品的赞美,也是乾隆自身修养和治国理念的体现。

在清朝中后期,养心殿后殿是皇帝的寝宫,共有五间房屋一字排开。东西稍间为寝室,各设有床,皇帝可随意居住。这些寝室沿墙而设的木炕上,铺着柔软的坐垫,也被称为宝座床,炕上的一排矮柜巧妙地替代了炕几,方便皇帝临时存放物品。后殿两侧各有耳房五间,东五间为皇后随居之处,西五间为贵妃等人居住。同治年间两宫皇太后垂帘听政时,慈安住在东侧的“体顺堂”,慈禧住在西侧的“燕禧堂”。

500多年间,养心殿经历了封建皇室兴亡的狂风巨浪,也见证了帝王作为普通人的琐碎日常。

十年大修

时间给养心殿带来了传奇,也带来了破败和沧桑。

2015年12月18日,故宫博物院正式对外宣布,对养心殿启动保护修缮。养心殿的修缮是“故宫整体维修工程”的重要组成部分,但它建筑布局紧凑、陈设文物众多,保护难度更大。保护工作不仅包括对养心殿古建筑的修缮,还包括对殿内可移动文物的保护。而启用“研究性保护项目”这个名称,标志着故宫古建筑保护工作开始进一步探索新的实施机制。

2016年6月11日,故宫博物院启动养心殿文物的撤陈工作,殿内的文物开始有序装箱保存,小到书画、瓷器、香炉等陈设赏玩器具,大到宝座、地毯、衣柜等日常家具,都进行了逐一的腾退收纳。

在经过两年多的文物记录、撤陈,古建筑勘察测绘,匠人培训选拔等工作后,2018年9月3日,“故宫养心殿研究性保护项目修缮开工仪式”在养心门前举行,养心殿进入修缮工作的实施阶段。

在故宫养心殿研究性保护项目修缮开工的同时,故宫博物院在永寿宫举办了“养心殿研究性保护项目阶段性成果展”。展览分为学术先行、格物笃行、护宝延年、修葺有道、勘察设计、精“艺”求精、数字展示等部分,展现了故宫对养心殿文物保护、文化传承进行的思考和实践。

在保护修缮期间,为了弥补观众无法参观养心殿的遗憾,故宫博物院在端门数字馆举办了“发现·养心殿—主题数字体验展”。展览于2017年10月10日开幕,观众通过大型沉浸式投影、虚拟现实头盔、体感捕捉等设备,“走进”虚拟养心殿参观,还能借助人工智能(AI)、虚拟现实(VR)、语音图像识别等多种先进技术,在有趣的交互体验中深入了解养心殿历史。

养心殿暂闭期间,故宫博物院精心挑选部分撤陈后的文物,与首都博物馆、香港文化博物馆、南京博物院、山东博物馆等多家博物馆合作举办“走进养心殿”专题巡展,让养心殿文物“走出”故宫。展览通过再现养心殿主要建筑空间与陈设,辅以相关历史知识的介绍与补充,让观众在家门口便能“走进”故宫养心殿。

为了让观众了解养心殿保护修缮工作的进展,故宫博物院独立拍摄制作了《故宫新事》系列纪录片,向关心养心殿的观众汇报修缮期间的“新鲜事”。

三希堂里藏着乾隆皇帝的精神追求

三希堂原为温室,乾隆十一年(1746年),因“内府秘笈王羲之快雪帖,王献之中秋帖,近又得王珣伯远帖,皆希世之珍也,因就养心殿温室易其名曰三希堂”。

乾隆在《三希堂记》中写道,虽以“三希”命名,“非尽为藏帖也”。他提到:“若必士且希贤,既贤而后希圣,已圣而后希天,则是教人自画终无可至圣贤之时也。”乾隆皇帝敬仰北宋范仲淹(希文)、南宋至德秀(希元)的为人。作为一位文人皇帝,儒家“内圣外王”的思想更是他人生的追求,以修养心性而达“内圣”是他的理想。因此,尽管他将三帖视为“虽丰城之剑合浦之珠,无以逾此”,但最终还在于“三希为内圣外王之依,正符养心”,以此实现“希贤、希圣、希天”之志。

乾隆三十年之前的三希堂的空间构思是一所鉴古室。南间设桌案,上设文房和汉玉,墙上贴董邦达所绘《三希堂记意图》轴;北间通景水画中的玻璃吊屏和对子及陈设古玩的画案、画案下的金鱼缸,还有北壁《是一是二图》中的古器如三代玉璧、铜觚、汉代王莽嘉量、明宣德青花梵文出戟罐宣德炉等,渲染的是对古物的陈设与鉴赏。

正如乾隆命词臣沈德潜撰《三希堂歌》所曰:“从来法物聚所好,归之秘府纷罗陈。圣皇勤政得清暇,披玩卷轴时讨论。”乾隆愉悦之情就像北壁上所贴《是一是二图》中的自己,一手持书一手扶案,满意地欣赏着这些珍藏。

为了符合赏画读书、以物言志的需求,乾隆皇帝于乾隆三十年(1765年)对三希堂进行改造,三希堂呈现出了不一样的景象。

整个空间仍隔为南北二间,南间临窗设高低炕,炕上置靠背坐垫以为宝座,前置楠木雕花炕几,上设精美的玉玩和文房、书匣等。藏经纸书玉璧子“三希堂匾”和对子“怀抱观古今,深心托豪素”装饰于座上方,象征主人的胸襟与情怀,与对面墙上的贴落《擎笔图》相对应。当乾隆鉴赏、临摹三帖时,王羲之、王献之和王珣的形象出现在眼前,既观古今,又心寄笔墨之间。

东壁北装饰由景德镇制作的壁瓶,瓶中的插花反映着从大玻璃窗射入的光线,然后又从对面的玻璃镜中照映出来,形成五彩斑斓的效果,使房间顿生生意。乾隆临窗而坐,不仅从中可学习王氏笔法,也能从王氏的字里行间中联想到王氏的高洁品德。所以南间是今人与古人的对话空间,空间虽小,却可以怀抱观古今。

改造后的三希堂北间的陈设亦令人称奇。西墙满墙装饰《梅报春信通景画》,呼应唐代韩鄂《岁华纪丽》所记陆凯折梅寄友的典故。北壁装饰满墙的《方琮仿王蒙松路仙岩图》贴落,前置紫檀木漆地描金竹图靠背宝座。

从苏东坡始,松竹梅成为文人高洁品德的象征。综合来看,北间的空间构思突出的便是松竹梅意象。这样就由纯粹的鉴古,提升到文人的雅好与品行上,乾隆皇帝将王羲之、王献之和王珣当作自己的三友,实现了与古人神交的目的,空间境界得到了升华。

三希堂虽小,但布置雅致明理,三王是古贤人,用松竹梅来衬托三王的高洁品行,相得益彰,这必定坚定了乾隆对“希贤”“希圣”“希天”即三希理想的信心。

“室雅何须大”,天地尽纵横,乾隆皇帝在这个小巧玲珑、布置精妙的房间里鉴赏着书圣墨宝,由三帖而至三友,而至三希。乾隆身处其间,慨然增慕,“托兴名物,以识弗忘”,追求着“希贤”“希圣”“希天”的理想。

历史夹层中的发现

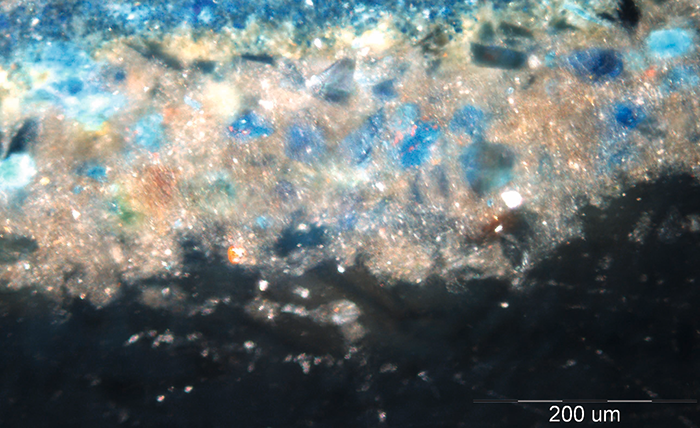

养心殿修缮的过程中,也有意外惊喜。在文物勘察过程中,发现了养心殿东暖阁的雨棚采用了透光性好,在阳光下还会发光的材质—一种叫“海月”的贝壳,这便是古籍上记录的明瓦,为北京古建孤例。

养心殿南侧装有窗户,但因为建筑进深较大,殿内还有落地花罩的阻隔,为了让室内更加明亮,养心殿的北墙上还开有两面用于采光的窗户,不过这两面窗户距离地面高度较低,又采用了较为娇贵怕雨的楠木窗框,为了防止雨天潲雨,窗户上便修有精致的雨棚。

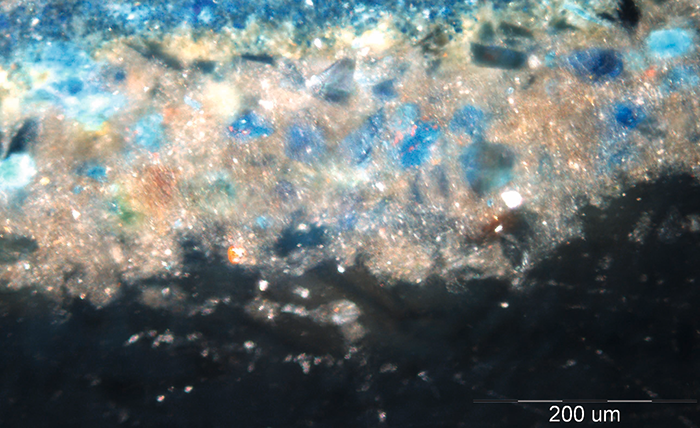

雨棚采用了非常特别的材质,使得它在防雨的同时还兼具透光性。之前人们认为这种独特的、泛有特殊光泽的材料是云母片,但在这次大修的过程中,工程师们经过细致辨认与分析,发现原来这里使用的透光材料是来自海中的贝壳—“海月”。

海月的形象和月亮很像,外形接近正圆形,生活在浅海的海底或滩涂中,拥有两片半透明的壳,其中有一片较为突起的壳朝向上方,一片较为平滑的壳朝向下方。故宫博物院收藏的康熙年间画家聂璜绘制的《海错图》中,也翔实记录了海月的形态。

聪明的古人很早就发现了海月壳轻薄透光的特质,同时海月还有一定的韧性,古代匠人将海月贝壳拿来糊窗户或者经过精细修剪打磨制成雨棚瓦片,这种可以透光的瓦片有一个专用的名字—“明瓦”,养心殿的雨棚采用了上千枚明瓦。

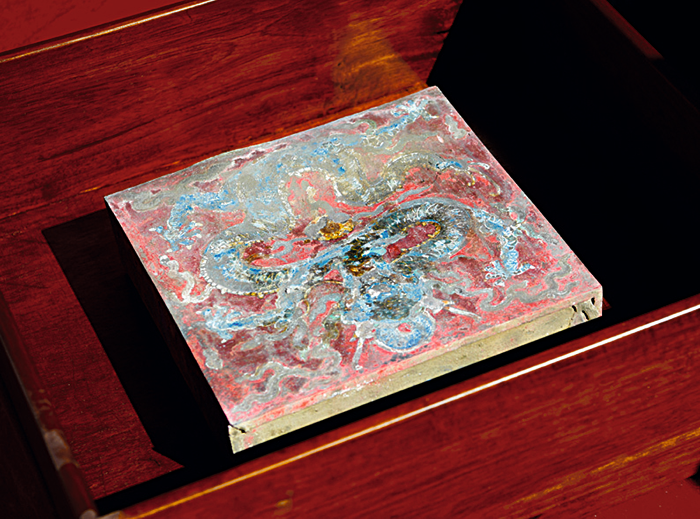

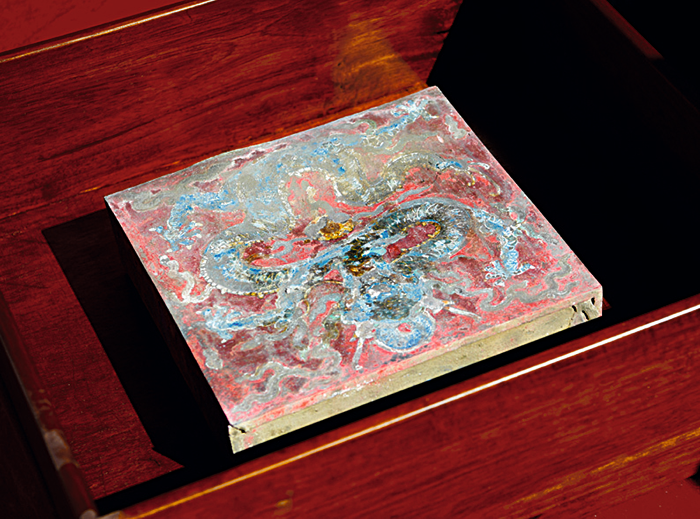

2018年11月,故宫博物院对外公布了从养心殿正脊中取出的宝匣及其内部物品。宝匣是中国古建筑的镇宅之物,放置在建筑正脊正中的脊筒内。这枚宝匣是在清嘉庆六年(1801年)养心殿大修时放入正脊的镇物,外壳主体是金属锡,上面保留有非常清晰的龙纹彩画,是故宫发现的五十多件宝匣中形制等级最高的。内部放置的刻有满汉双语“天下太平”文字的24枚金币,时隔200多年仍然熠熠发光,密封保存完好。宝匣中的“镇物”包括金、银、铜、铁、锡五种元宝,五色宝石,五色缎,五色丝线,五香,五药和五谷。

宝匣中的物品除了丝织品、谷物和药品已经糟朽之外,金属制品依然光鲜如初。在清代,取出的宝匣要在建筑修缮竣工的“合龙”仪式上,经过工部官员行三跪九叩礼后安放回原处,称为“归安”。养心殿大修完成后,宝匣也会被放回原处,同时在正脊中放入其他设备,为以后的修缮研究留存信息。

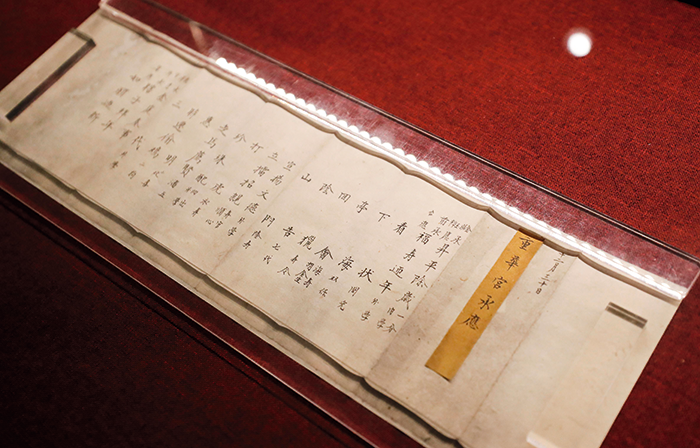

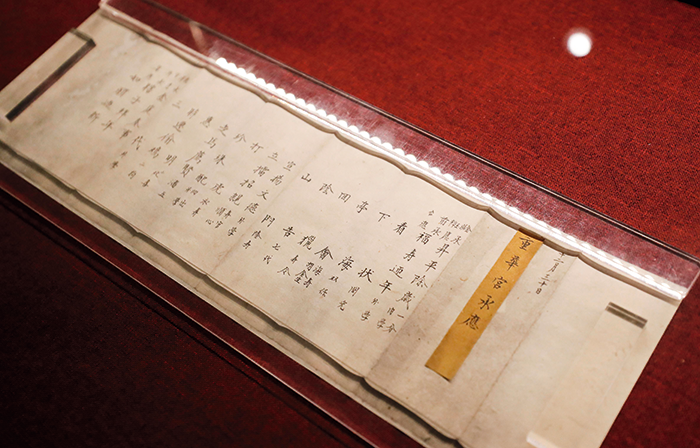

2019年,故宫博物院还意外发现了两份保存完好的乾隆年间的春节曲目戏折。这份戏折被放置于养心殿西配殿南山墙前檐金柱部位。工程师在探查柱根糟朽情况时,在砖雕透风与柱根空隙间发现有细卷状纸张堆砌,取出纸张后,发现其质地绵软,颜色泛黄,字迹基本清晰,上有“乾隆二十四年十一月十九日造办处呈”“重华宫承应”等字样,券内写有“升平除岁、福寿迎年”等19出戏曲曲目名单和演职人员名单。研究人员查看后,确认该物品为清乾隆二十四年(1759年)造办处官员呈上的大年三十戏曲节目单。据专家确认,故宫博物院现存文物中还没有这类形式的曲目单,这一发现有助于清代宫廷戏曲及节庆文化的深入研究。

还有一些发现是修缮时面临的挑战。由于养心殿地势低洼,湿度常年偏高,虫蛀和霉菌是修缮中的两大隐患。“我们在墙体内部发现了隐蔽的霉斑群落,如果不控制,它会蔓延得很快。”养心殿修缮项目组成员介绍,他们设计了微循环空气系统,让建筑“自己呼吸”。

有些原材料早已绝迹,比如清代御用“攒金粉”彩料。项目组历时两年,查阅《清宫造办处活计档》等文献,重现配方,用现代技术复配出成分一致的新料,才得以延续古制工艺。

重新开放,与数字共生

修缮之前的养心殿,观众可以隔着玻璃观赏内部。按照2015年修缮工程启动之初的计划,重新开放的养心殿展览形式将以原状陈列为主,依托历史文献,让建筑与殿内文物恢复某一时期的陈设,观众依旧可以透过玻璃,近距离感受清代多位皇帝寝宫的景象。

故宫博物院的专家们在养心殿修缮中创新性地提出的“研究性保护”概念,在于工程在保证质量的同时,最大限度还原和展现历史信息。观众可以从一砖一瓦一梁一柱中,看到传统宫廷官式建筑“五行八作”的精妙手艺。

养心殿的修缮范围占地面积约7707平方米,包括遵义门内的养心殿、工字廊、后殿、梅坞等13座文物建筑及其附属的琉璃门、木照壁等,观众看到的将是包括院落、建筑和周边附属设施在内的立体化修缮成果。

复原后的养心殿东暖阁“三希堂”也将是展陈的亮点,届时,观众将再睹清代皇帝的私人书房。从雍正皇帝起始的元旦“明窗开笔”仪式的场景也有可能通过数字孪生技术再现。

故宫博物院计划在北院区建立“养心殿保护研究中心”,持续进行动态监测与公众展示。未来,观众不仅能在殿内参观原状,还能通过虚拟现实(VR)穿越回乾隆盛世,见证皇帝如何在此“日理万机”。

养心殿的重新开放,不仅是古典建筑的新生,更体现了历史文化传承的开放之姿。

上一页

下一页

2025-10-22 本刊综合报道

紫禁城的核心建筑养心殿,历经王朝更迭与社会变迁,肩负了“帝王寝殿”“政治中枢”“权力象征”的多重身份。2015年,故宫博物院启动了“养心殿研究性保护项目”。20世纪50年代,故宫博物院的多座殿宇经历过一次大规模修缮。与那时不同的是,此次养心殿十年大修中,新的文保理念和传统古建工艺的结合使养心殿修缮的科学性达到了前所未有的高度,养心殿的保护性修复不仅是一个建筑修缮工程,更是对中华文化与匠心的再现。养心殿即将开放,这是一座怎样的建筑?何以成为清代权力中心?过去的十年,养心殿经历了怎样的修缮研究?重新开放后的养心殿有哪些看点?

初秋,晨雾未散,故宫太和门外,游客排起的长队在缓缓流动。走过内金水桥,当太和门广场出现在眼前,我们很难不被故宫的开阔、壮丽、精致、厚重所震撼。这里,让我们流连忘返、不愿离去、还想再来。

在这片红墙黄瓦的建筑群腹地,有一座宫殿历经十年修缮,便是养心殿。

1912年2月12日,隆裕太后携六岁的溥仪在养心殿举行了最后一次朝见仪式,颁发了逊位诏书。直到溥仪出宫前,清代总共有八位皇帝将其作为勤政燕寝之所。雍正曾在此批奏折到深夜,乾隆在此制定盛世计划,慈禧太后在此垂帘听政。彼时,养心殿成了清朝真正的政治心脏所在。

2015年,故宫博物院启动了“养心殿研究性保护项目”。这是紫禁城近百年中首次对这座皇权中枢进行全面体检和修复。如今,故宫博物院建院100周年之际,养心殿重新面向公众开放,我们又多了一个去故宫的理由。

从炼丹房到权力中枢

养心殿建筑群位于紫禁城内廷西侧最南端,乾清宫西侧,北接西六宫,南为隆宗门广场,东邻乾清门广场。

养心殿建于明代,明嘉靖十六年(1537年)“新作养心殿成”。信奉道教的嘉靖皇帝在养心殿前的无梁殿炼丹。故宫博物院研究馆员王子林的研究中提到,养心殿很有可能是嘉靖皇帝炼丹后休息的地方。

第一位在此居住的皇帝是万历皇帝。《神宗实录》记载,万历二十四年(1596年)坤宁宫失火,延及乾清宫—皇帝专用寝宫。而住在养心殿的万历皇帝躲过一劫。

清顺治年间,由于乾清宫经常漏雨、墙壁歪斜、地砖不稳,顺治皇帝曾移居养心殿,直至感染天花去世。他在这里立下遗嘱,传位于玄烨,即后来的康熙皇帝。

康熙时期,养心殿开始显现“多功能”属性,康熙在这里设立了造办处,时有临御。

雍正登极后,以“康熙帝在乾清宫居住61年,自己不忍心继续居住”为由,“搬”到了养心殿。养心殿成为寝兴和处理政务之处,直至清终。

养心殿建筑群风格独特,为“工”字形,由前殿、后殿、东西配殿、东西耳房以及东西围房组成。

皇帝的宝座设在明间正中,上悬雍正书写的“中正仁和”匾。“中正”源自《周易》,其中有“刚中正,履帝位而不疚,光明也。”这一表述强调了中正之道的重要性。《中庸》曰:“致中和,天地位焉,万物育焉”。“仁和”一词则与《中庸》里的思想紧密相关。

藻井位于宝座上方,采用典型的清代样式,即“龙井”。藻井大体呈向上隆起的井状,主要由上、中、下三层组成。整体形状符合中国古代“天圆地方”的宇宙观,上层为圆形,中层为八角形,下层为方形。

养心殿东侧的东暖阁内设宝座,向西,这里曾是慈禧、慈安垂帘听政的地方。西侧的西暖阁建筑风格独特,室内装修精美,陈设典雅,内部分隔为数室,有皇帝批阅奏折、与大臣密谈的小室。室内上悬雍正亲笔“勤政亲贤”纸匾,下挂楹联“唯以一人治天下,岂为天下奉一人”,这两句话出自唐朝官员张蕴古给唐太宗的《大宝箴》,但后来经过雍正的改动,凸显了皇帝“唯一人”的尊崇地位。此外,室内还挂有乾隆御题诗屏和《养心殿四箴序》等文物。

西暖阁三希堂的布局紧凑而雅致,分为前后两间,中间用槛窗相隔,南部高地炕,临窗设宝座床,是皇帝赏景、休憩的绝佳之处。在中国古代艺术史中,三希堂最为众人所熟知。这里曾经藏有三件国宝级名迹:王羲之《快雪时晴帖》、王献之《中秋帖》和王珣《伯远帖》。“三希堂”匾是乾隆亲笔御书,“三希”二字,不仅是对书房内藏品的赞美,也是乾隆自身修养和治国理念的体现。

在清朝中后期,养心殿后殿是皇帝的寝宫,共有五间房屋一字排开。东西稍间为寝室,各设有床,皇帝可随意居住。这些寝室沿墙而设的木炕上,铺着柔软的坐垫,也被称为宝座床,炕上的一排矮柜巧妙地替代了炕几,方便皇帝临时存放物品。后殿两侧各有耳房五间,东五间为皇后随居之处,西五间为贵妃等人居住。同治年间两宫皇太后垂帘听政时,慈安住在东侧的“体顺堂”,慈禧住在西侧的“燕禧堂”。

500多年间,养心殿经历了封建皇室兴亡的狂风巨浪,也见证了帝王作为普通人的琐碎日常。

十年大修

时间给养心殿带来了传奇,也带来了破败和沧桑。

2015年12月18日,故宫博物院正式对外宣布,对养心殿启动保护修缮。养心殿的修缮是“故宫整体维修工程”的重要组成部分,但它建筑布局紧凑、陈设文物众多,保护难度更大。保护工作不仅包括对养心殿古建筑的修缮,还包括对殿内可移动文物的保护。而启用“研究性保护项目”这个名称,标志着故宫古建筑保护工作开始进一步探索新的实施机制。

2016年6月11日,故宫博物院启动养心殿文物的撤陈工作,殿内的文物开始有序装箱保存,小到书画、瓷器、香炉等陈设赏玩器具,大到宝座、地毯、衣柜等日常家具,都进行了逐一的腾退收纳。

在经过两年多的文物记录、撤陈,古建筑勘察测绘,匠人培训选拔等工作后,2018年9月3日,“故宫养心殿研究性保护项目修缮开工仪式”在养心门前举行,养心殿进入修缮工作的实施阶段。

在故宫养心殿研究性保护项目修缮开工的同时,故宫博物院在永寿宫举办了“养心殿研究性保护项目阶段性成果展”。展览分为学术先行、格物笃行、护宝延年、修葺有道、勘察设计、精“艺”求精、数字展示等部分,展现了故宫对养心殿文物保护、文化传承进行的思考和实践。

在保护修缮期间,为了弥补观众无法参观养心殿的遗憾,故宫博物院在端门数字馆举办了“发现·养心殿—主题数字体验展”。展览于2017年10月10日开幕,观众通过大型沉浸式投影、虚拟现实头盔、体感捕捉等设备,“走进”虚拟养心殿参观,还能借助人工智能(AI)、虚拟现实(VR)、语音图像识别等多种先进技术,在有趣的交互体验中深入了解养心殿历史。

养心殿暂闭期间,故宫博物院精心挑选部分撤陈后的文物,与首都博物馆、香港文化博物馆、南京博物院、山东博物馆等多家博物馆合作举办“走进养心殿”专题巡展,让养心殿文物“走出”故宫。展览通过再现养心殿主要建筑空间与陈设,辅以相关历史知识的介绍与补充,让观众在家门口便能“走进”故宫养心殿。

为了让观众了解养心殿保护修缮工作的进展,故宫博物院独立拍摄制作了《故宫新事》系列纪录片,向关心养心殿的观众汇报修缮期间的“新鲜事”。

三希堂里藏着乾隆皇帝的精神追求

三希堂原为温室,乾隆十一年(1746年),因“内府秘笈王羲之快雪帖,王献之中秋帖,近又得王珣伯远帖,皆希世之珍也,因就养心殿温室易其名曰三希堂”。

乾隆在《三希堂记》中写道,虽以“三希”命名,“非尽为藏帖也”。他提到:“若必士且希贤,既贤而后希圣,已圣而后希天,则是教人自画终无可至圣贤之时也。”乾隆皇帝敬仰北宋范仲淹(希文)、南宋至德秀(希元)的为人。作为一位文人皇帝,儒家“内圣外王”的思想更是他人生的追求,以修养心性而达“内圣”是他的理想。因此,尽管他将三帖视为“虽丰城之剑合浦之珠,无以逾此”,但最终还在于“三希为内圣外王之依,正符养心”,以此实现“希贤、希圣、希天”之志。

乾隆三十年之前的三希堂的空间构思是一所鉴古室。南间设桌案,上设文房和汉玉,墙上贴董邦达所绘《三希堂记意图》轴;北间通景水画中的玻璃吊屏和对子及陈设古玩的画案、画案下的金鱼缸,还有北壁《是一是二图》中的古器如三代玉璧、铜觚、汉代王莽嘉量、明宣德青花梵文出戟罐宣德炉等,渲染的是对古物的陈设与鉴赏。

正如乾隆命词臣沈德潜撰《三希堂歌》所曰:“从来法物聚所好,归之秘府纷罗陈。圣皇勤政得清暇,披玩卷轴时讨论。”乾隆愉悦之情就像北壁上所贴《是一是二图》中的自己,一手持书一手扶案,满意地欣赏着这些珍藏。

为了符合赏画读书、以物言志的需求,乾隆皇帝于乾隆三十年(1765年)对三希堂进行改造,三希堂呈现出了不一样的景象。

整个空间仍隔为南北二间,南间临窗设高低炕,炕上置靠背坐垫以为宝座,前置楠木雕花炕几,上设精美的玉玩和文房、书匣等。藏经纸书玉璧子“三希堂匾”和对子“怀抱观古今,深心托豪素”装饰于座上方,象征主人的胸襟与情怀,与对面墙上的贴落《擎笔图》相对应。当乾隆鉴赏、临摹三帖时,王羲之、王献之和王珣的形象出现在眼前,既观古今,又心寄笔墨之间。

东壁北装饰由景德镇制作的壁瓶,瓶中的插花反映着从大玻璃窗射入的光线,然后又从对面的玻璃镜中照映出来,形成五彩斑斓的效果,使房间顿生生意。乾隆临窗而坐,不仅从中可学习王氏笔法,也能从王氏的字里行间中联想到王氏的高洁品德。所以南间是今人与古人的对话空间,空间虽小,却可以怀抱观古今。

改造后的三希堂北间的陈设亦令人称奇。西墙满墙装饰《梅报春信通景画》,呼应唐代韩鄂《岁华纪丽》所记陆凯折梅寄友的典故。北壁装饰满墙的《方琮仿王蒙松路仙岩图》贴落,前置紫檀木漆地描金竹图靠背宝座。

从苏东坡始,松竹梅成为文人高洁品德的象征。综合来看,北间的空间构思突出的便是松竹梅意象。这样就由纯粹的鉴古,提升到文人的雅好与品行上,乾隆皇帝将王羲之、王献之和王珣当作自己的三友,实现了与古人神交的目的,空间境界得到了升华。

三希堂虽小,但布置雅致明理,三王是古贤人,用松竹梅来衬托三王的高洁品行,相得益彰,这必定坚定了乾隆对“希贤”“希圣”“希天”即三希理想的信心。

“室雅何须大”,天地尽纵横,乾隆皇帝在这个小巧玲珑、布置精妙的房间里鉴赏着书圣墨宝,由三帖而至三友,而至三希。乾隆身处其间,慨然增慕,“托兴名物,以识弗忘”,追求着“希贤”“希圣”“希天”的理想。

历史夹层中的发现

养心殿修缮的过程中,也有意外惊喜。在文物勘察过程中,发现了养心殿东暖阁的雨棚采用了透光性好,在阳光下还会发光的材质—一种叫“海月”的贝壳,这便是古籍上记录的明瓦,为北京古建孤例。

养心殿南侧装有窗户,但因为建筑进深较大,殿内还有落地花罩的阻隔,为了让室内更加明亮,养心殿的北墙上还开有两面用于采光的窗户,不过这两面窗户距离地面高度较低,又采用了较为娇贵怕雨的楠木窗框,为了防止雨天潲雨,窗户上便修有精致的雨棚。

雨棚采用了非常特别的材质,使得它在防雨的同时还兼具透光性。之前人们认为这种独特的、泛有特殊光泽的材料是云母片,但在这次大修的过程中,工程师们经过细致辨认与分析,发现原来这里使用的透光材料是来自海中的贝壳—“海月”。

海月的形象和月亮很像,外形接近正圆形,生活在浅海的海底或滩涂中,拥有两片半透明的壳,其中有一片较为突起的壳朝向上方,一片较为平滑的壳朝向下方。故宫博物院收藏的康熙年间画家聂璜绘制的《海错图》中,也翔实记录了海月的形态。

聪明的古人很早就发现了海月壳轻薄透光的特质,同时海月还有一定的韧性,古代匠人将海月贝壳拿来糊窗户或者经过精细修剪打磨制成雨棚瓦片,这种可以透光的瓦片有一个专用的名字—“明瓦”,养心殿的雨棚采用了上千枚明瓦。

2018年11月,故宫博物院对外公布了从养心殿正脊中取出的宝匣及其内部物品。宝匣是中国古建筑的镇宅之物,放置在建筑正脊正中的脊筒内。这枚宝匣是在清嘉庆六年(1801年)养心殿大修时放入正脊的镇物,外壳主体是金属锡,上面保留有非常清晰的龙纹彩画,是故宫发现的五十多件宝匣中形制等级最高的。内部放置的刻有满汉双语“天下太平”文字的24枚金币,时隔200多年仍然熠熠发光,密封保存完好。宝匣中的“镇物”包括金、银、铜、铁、锡五种元宝,五色宝石,五色缎,五色丝线,五香,五药和五谷。

宝匣中的物品除了丝织品、谷物和药品已经糟朽之外,金属制品依然光鲜如初。在清代,取出的宝匣要在建筑修缮竣工的“合龙”仪式上,经过工部官员行三跪九叩礼后安放回原处,称为“归安”。养心殿大修完成后,宝匣也会被放回原处,同时在正脊中放入其他设备,为以后的修缮研究留存信息。

2019年,故宫博物院还意外发现了两份保存完好的乾隆年间的春节曲目戏折。这份戏折被放置于养心殿西配殿南山墙前檐金柱部位。工程师在探查柱根糟朽情况时,在砖雕透风与柱根空隙间发现有细卷状纸张堆砌,取出纸张后,发现其质地绵软,颜色泛黄,字迹基本清晰,上有“乾隆二十四年十一月十九日造办处呈”“重华宫承应”等字样,券内写有“升平除岁、福寿迎年”等19出戏曲曲目名单和演职人员名单。研究人员查看后,确认该物品为清乾隆二十四年(1759年)造办处官员呈上的大年三十戏曲节目单。据专家确认,故宫博物院现存文物中还没有这类形式的曲目单,这一发现有助于清代宫廷戏曲及节庆文化的深入研究。

还有一些发现是修缮时面临的挑战。由于养心殿地势低洼,湿度常年偏高,虫蛀和霉菌是修缮中的两大隐患。“我们在墙体内部发现了隐蔽的霉斑群落,如果不控制,它会蔓延得很快。”养心殿修缮项目组成员介绍,他们设计了微循环空气系统,让建筑“自己呼吸”。

有些原材料早已绝迹,比如清代御用“攒金粉”彩料。项目组历时两年,查阅《清宫造办处活计档》等文献,重现配方,用现代技术复配出成分一致的新料,才得以延续古制工艺。

重新开放,与数字共生

修缮之前的养心殿,观众可以隔着玻璃观赏内部。按照2015年修缮工程启动之初的计划,重新开放的养心殿展览形式将以原状陈列为主,依托历史文献,让建筑与殿内文物恢复某一时期的陈设,观众依旧可以透过玻璃,近距离感受清代多位皇帝寝宫的景象。

故宫博物院的专家们在养心殿修缮中创新性地提出的“研究性保护”概念,在于工程在保证质量的同时,最大限度还原和展现历史信息。观众可以从一砖一瓦一梁一柱中,看到传统宫廷官式建筑“五行八作”的精妙手艺。

养心殿的修缮范围占地面积约7707平方米,包括遵义门内的养心殿、工字廊、后殿、梅坞等13座文物建筑及其附属的琉璃门、木照壁等,观众看到的将是包括院落、建筑和周边附属设施在内的立体化修缮成果。

复原后的养心殿东暖阁“三希堂”也将是展陈的亮点,届时,观众将再睹清代皇帝的私人书房。从雍正皇帝起始的元旦“明窗开笔”仪式的场景也有可能通过数字孪生技术再现。

故宫博物院计划在北院区建立“养心殿保护研究中心”,持续进行动态监测与公众展示。未来,观众不仅能在殿内参观原状,还能通过虚拟现实(VR)穿越回乾隆盛世,见证皇帝如何在此“日理万机”。

养心殿的重新开放,不仅是古典建筑的新生,更体现了历史文化传承的开放之姿。