当前位置 : 首页 >> 影像世界 >> 专题图片 >> 正文

2025-10-22 摄影报道 本刊记者 郭莎莎

在故宫博物院,有一处不对外开放的“医院”。这里没有喧闹的游客,只有安静的修复室、精密的仪器,和一群终日与时间赛跑的人。他们是故宫文保修复部的文物修复师,他们用双手对话历史,以匠心延续文明。

木器修复

读懂木纹里的时间密码

“养心殿正殿匾额上刻有汉文和满文,其中最引人注目的是上下各两条龙环绕着匾额,这些龙形态各异。”木器修复组修复专家李敬源说,时间流转,匾额不可避免出现损坏,为配合养心殿保护性修缮,他正在修复匾额的龙首构件。

在修复过程中,他参照龙形构件原物,结合现代科技与传统手工艺进行修复与制作。他首先利用3D扫描技术获取现有龙头的底面数据,然后通过3D建模技术进行反向建模,以复制出构件底面自由起伏的形态。“建模过程中也需要进行微调,比如将模型稍微压缩或压扁,以达到合适的宽度,因为即使是同一位工匠制作的两个龙头,在尺寸和感觉上也会存在差异。”李敬源说。

他还分享了一个在与文物近距离接触中发现的细节:龙首鼻子部分曾有缺损,工匠曾对其进行过修补。此外,李敬源通过观察发现,当时制作龙头的工匠们将龙身平切,然后将龙头单独雕刻后再粘贴上去,并用钉子加固。

木器修复包括从木材的选择、加工,到木工制作、雕刻和保养的每一个环节。虽然3D打印技术已经相对成熟,但修复师们依然传承着传统的木器制作与修复技艺,比如沿用古老的制胶方法制作胶水。“修复不仅是对文物的物理重建,更是对古代工匠智慧和技艺的传承与致敬,必须保留手工技艺,否则传承将失去意义。”李敬源说。

青铜器修复

与千年锈迹的细致较量

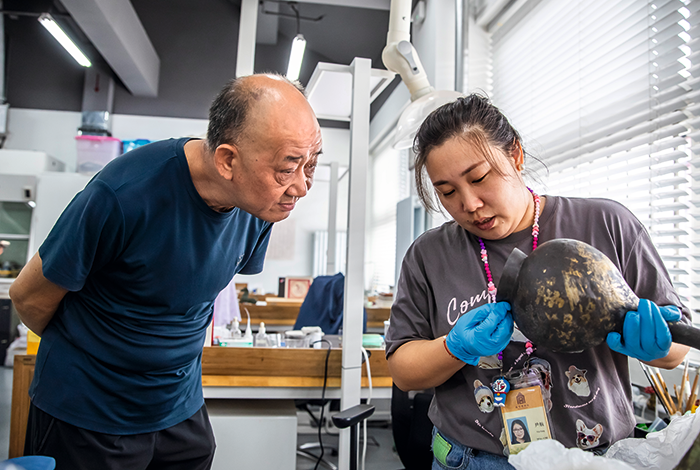

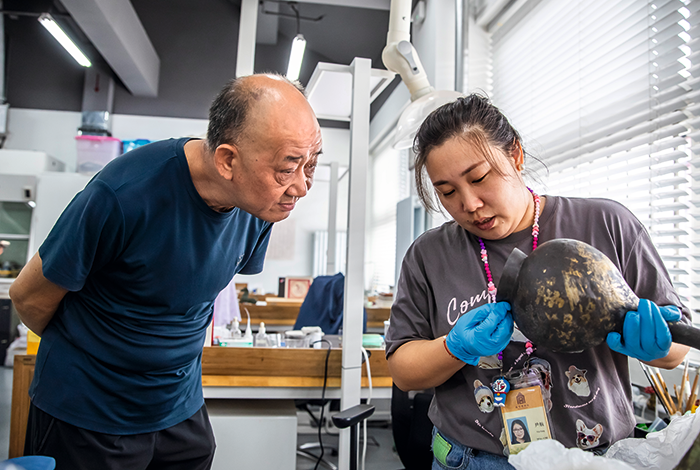

金属文物修复室一角,放置着一件提梁卣,修复师们正在对其进行保养和清理,以备外出展览。资深修复专家王有亮介绍道,这件提梁卣曾碎成一百多片,碎片拼接比对的过程就像一个巨大的拼图游戏。他们通过比对碎片的纹饰、薄厚和颜色等,将每一片精确地拼回原位。在考古发掘过程中并没有发现提梁卣的提梁部分,因此修复师们选择不再为其配上提梁,保持其原状之美。

王有亮19岁进入故宫,从事文物修复工作已经超过40年,他带了三名徒弟,也毫无保留地将技艺传授给了年轻一代。他欣慰地表示:“徒弟们都非常出色,有些甚至比他修得还要好。”

除了日常的文物修复,金属文物修复组的修复师们还在进行一些重要的研究项目。他们编写的一本关于青铜器修复及复制技艺的书即将出版,这本书系统地梳理了故宫的青铜器修复工艺,并结合了现代科技与传统修复的案例。此外,他们还与其他机构合作,共同进行前沿课题研究,近期正在开展一项关于激光焊接技术应用在金属文物修复中的可行性研究。“许多青铜器的器壁较薄,传统的锡焊可能会因器物重量过大而导致部件脱落。因此,我们正在与一些高校合作,研究如何利用激光焊接冷光源技术,在不损伤青铜器本体的情况下,完成修复工作。”修复师金大朝介绍道,他们的修复也不止于故宫内,三星堆遗址第二次考古发掘中,有一百件出土青铜器的保护与研究工作便是由他们团队承担。

退休返聘的王有亮保持着一贯的工作状态。对他而言,这里不仅是工作的地方,更是与古人对话、与历史相连的精神家园。他将自己的一生奉献给了文物保护事业,也希望徒弟们能将技艺传承下去,让那些沉默的国宝再次“开口说话”,继续讲述它们跨越千年的故事。

钟表修复

让停摆的时间重新流淌

亓昊楠是故宫古钟表修复室的中坚力量。2005年本科毕业时,出于“学一门手艺”的心态,他报考并进入了故宫文物修复部门。那时,到故宫工作还很冷门,甚至在很长一段时间内,故宫古钟表修复室只有他和师父王津两人。

亓昊楠的本科专业是机械自动化,对于古钟表修复并不了解的他,一切都要从零开始。初入故宫第一年不允许触碰文物。这一年,他专攻理论知识并打下基本功。

在师父王津传授要诀后,亓昊楠坚持反复练习:拆装现代座钟、挂钟以熟悉机械系统,找来朋友家的老式钟表练手。通过考核后,第二年才有机会在师父的带领下接触真正的文物。

故宫钟表大都具有表演功能,而不同的表演功能所需要的内部动力结构相差甚远,单凭观察很难推测其内部具体情况,往往需要拆开才能判断。

这些珍贵的宫廷收藏钟表很多来自国外,多是孤品或仅一对存世,没有图纸可参考。即使是经验丰富的修复师,借助外观至多能进行初步判断,真正内部系统如何运转仍须“眼见为实”。

“我会揣摩钟表的内部设计结构,有时拆开后发现古人的设计比我想得更为精妙。”对于亓昊楠来说,修复钟表的过程如同一场跨越时空与古人的对话,是属于匠人的神交和切磋。

文保修复部主任屈峰介绍道,故宫博物院文物保护修复体系具有鲜明特点。它建立的技术基础是发源于清代宫廷造办处的各项文物的传统制作技艺及立足于此的修复技艺。但是,文物保护毕竟不是重新制作。故宫文物保护以最大化保护文物所承载的价值为目的,所有保护修复方法的选择、保护修复措施的实施都以此为出发点。

这种目标的实现主要通过两种途径,一是通过对环境和文物物质载体的干预,比如温湿度、光照的干预、加固、除锈等措施的采用,来减缓文物物质体的衰变,尽最大可能保证文物物质体的健康存在。二是充分依据历史信息,对文物可找回的部分,尽可能地运用原工艺、原材料进行修补。前者是通过对物质载体的保护实现对文物价值的保护,后者是通过价值信息一致性的修复,最大化保留文物价值。两种途径都需要科技的支撑,如此才能保证措施的科学化实施、材料的科学化选择和方法的科学性运用。基于此,故宫文物医院建立了多个实验室,引入X射线、三维扫描、材料分析等现代科技手段。例如,在木器修复中会用到的无损检测技术,在青铜器修复中使用的微观成像分析,在钟表修复中使用的动态模拟软件等,为修复提供科学依据。

在故宫文物医院,每一天都是新的开始。一件件破碎、蒙尘、锈蚀的文物,在这里经过修复师的双手,重新焕发生机。他们用匠心对话历史,用科技解读未知,用传承延续文脉。他们是修复师,更是文明的守护者。

上一页

下一页

2025-10-22 摄影报道 本刊记者 郭莎莎

在故宫博物院,有一处不对外开放的“医院”。这里没有喧闹的游客,只有安静的修复室、精密的仪器,和一群终日与时间赛跑的人。他们是故宫文保修复部的文物修复师,他们用双手对话历史,以匠心延续文明。

木器修复

读懂木纹里的时间密码

“养心殿正殿匾额上刻有汉文和满文,其中最引人注目的是上下各两条龙环绕着匾额,这些龙形态各异。”木器修复组修复专家李敬源说,时间流转,匾额不可避免出现损坏,为配合养心殿保护性修缮,他正在修复匾额的龙首构件。

在修复过程中,他参照龙形构件原物,结合现代科技与传统手工艺进行修复与制作。他首先利用3D扫描技术获取现有龙头的底面数据,然后通过3D建模技术进行反向建模,以复制出构件底面自由起伏的形态。“建模过程中也需要进行微调,比如将模型稍微压缩或压扁,以达到合适的宽度,因为即使是同一位工匠制作的两个龙头,在尺寸和感觉上也会存在差异。”李敬源说。

他还分享了一个在与文物近距离接触中发现的细节:龙首鼻子部分曾有缺损,工匠曾对其进行过修补。此外,李敬源通过观察发现,当时制作龙头的工匠们将龙身平切,然后将龙头单独雕刻后再粘贴上去,并用钉子加固。

木器修复包括从木材的选择、加工,到木工制作、雕刻和保养的每一个环节。虽然3D打印技术已经相对成熟,但修复师们依然传承着传统的木器制作与修复技艺,比如沿用古老的制胶方法制作胶水。“修复不仅是对文物的物理重建,更是对古代工匠智慧和技艺的传承与致敬,必须保留手工技艺,否则传承将失去意义。”李敬源说。

青铜器修复

与千年锈迹的细致较量

金属文物修复室一角,放置着一件提梁卣,修复师们正在对其进行保养和清理,以备外出展览。资深修复专家王有亮介绍道,这件提梁卣曾碎成一百多片,碎片拼接比对的过程就像一个巨大的拼图游戏。他们通过比对碎片的纹饰、薄厚和颜色等,将每一片精确地拼回原位。在考古发掘过程中并没有发现提梁卣的提梁部分,因此修复师们选择不再为其配上提梁,保持其原状之美。

王有亮19岁进入故宫,从事文物修复工作已经超过40年,他带了三名徒弟,也毫无保留地将技艺传授给了年轻一代。他欣慰地表示:“徒弟们都非常出色,有些甚至比他修得还要好。”

除了日常的文物修复,金属文物修复组的修复师们还在进行一些重要的研究项目。他们编写的一本关于青铜器修复及复制技艺的书即将出版,这本书系统地梳理了故宫的青铜器修复工艺,并结合了现代科技与传统修复的案例。此外,他们还与其他机构合作,共同进行前沿课题研究,近期正在开展一项关于激光焊接技术应用在金属文物修复中的可行性研究。“许多青铜器的器壁较薄,传统的锡焊可能会因器物重量过大而导致部件脱落。因此,我们正在与一些高校合作,研究如何利用激光焊接冷光源技术,在不损伤青铜器本体的情况下,完成修复工作。”修复师金大朝介绍道,他们的修复也不止于故宫内,三星堆遗址第二次考古发掘中,有一百件出土青铜器的保护与研究工作便是由他们团队承担。

退休返聘的王有亮保持着一贯的工作状态。对他而言,这里不仅是工作的地方,更是与古人对话、与历史相连的精神家园。他将自己的一生奉献给了文物保护事业,也希望徒弟们能将技艺传承下去,让那些沉默的国宝再次“开口说话”,继续讲述它们跨越千年的故事。

钟表修复

让停摆的时间重新流淌

亓昊楠是故宫古钟表修复室的中坚力量。2005年本科毕业时,出于“学一门手艺”的心态,他报考并进入了故宫文物修复部门。那时,到故宫工作还很冷门,甚至在很长一段时间内,故宫古钟表修复室只有他和师父王津两人。

亓昊楠的本科专业是机械自动化,对于古钟表修复并不了解的他,一切都要从零开始。初入故宫第一年不允许触碰文物。这一年,他专攻理论知识并打下基本功。

在师父王津传授要诀后,亓昊楠坚持反复练习:拆装现代座钟、挂钟以熟悉机械系统,找来朋友家的老式钟表练手。通过考核后,第二年才有机会在师父的带领下接触真正的文物。

故宫钟表大都具有表演功能,而不同的表演功能所需要的内部动力结构相差甚远,单凭观察很难推测其内部具体情况,往往需要拆开才能判断。

这些珍贵的宫廷收藏钟表很多来自国外,多是孤品或仅一对存世,没有图纸可参考。即使是经验丰富的修复师,借助外观至多能进行初步判断,真正内部系统如何运转仍须“眼见为实”。

“我会揣摩钟表的内部设计结构,有时拆开后发现古人的设计比我想得更为精妙。”对于亓昊楠来说,修复钟表的过程如同一场跨越时空与古人的对话,是属于匠人的神交和切磋。

文保修复部主任屈峰介绍道,故宫博物院文物保护修复体系具有鲜明特点。它建立的技术基础是发源于清代宫廷造办处的各项文物的传统制作技艺及立足于此的修复技艺。但是,文物保护毕竟不是重新制作。故宫文物保护以最大化保护文物所承载的价值为目的,所有保护修复方法的选择、保护修复措施的实施都以此为出发点。

这种目标的实现主要通过两种途径,一是通过对环境和文物物质载体的干预,比如温湿度、光照的干预、加固、除锈等措施的采用,来减缓文物物质体的衰变,尽最大可能保证文物物质体的健康存在。二是充分依据历史信息,对文物可找回的部分,尽可能地运用原工艺、原材料进行修补。前者是通过对物质载体的保护实现对文物价值的保护,后者是通过价值信息一致性的修复,最大化保留文物价值。两种途径都需要科技的支撑,如此才能保证措施的科学化实施、材料的科学化选择和方法的科学性运用。基于此,故宫文物医院建立了多个实验室,引入X射线、三维扫描、材料分析等现代科技手段。例如,在木器修复中会用到的无损检测技术,在青铜器修复中使用的微观成像分析,在钟表修复中使用的动态模拟软件等,为修复提供科学依据。

在故宫文物医院,每一天都是新的开始。一件件破碎、蒙尘、锈蚀的文物,在这里经过修复师的双手,重新焕发生机。他们用匠心对话历史,用科技解读未知,用传承延续文脉。他们是修复师,更是文明的守护者。