当前位置 : 首页 >> 影像世界 >> 专题图片 >> 正文

2025-11-27 本刊综合报道

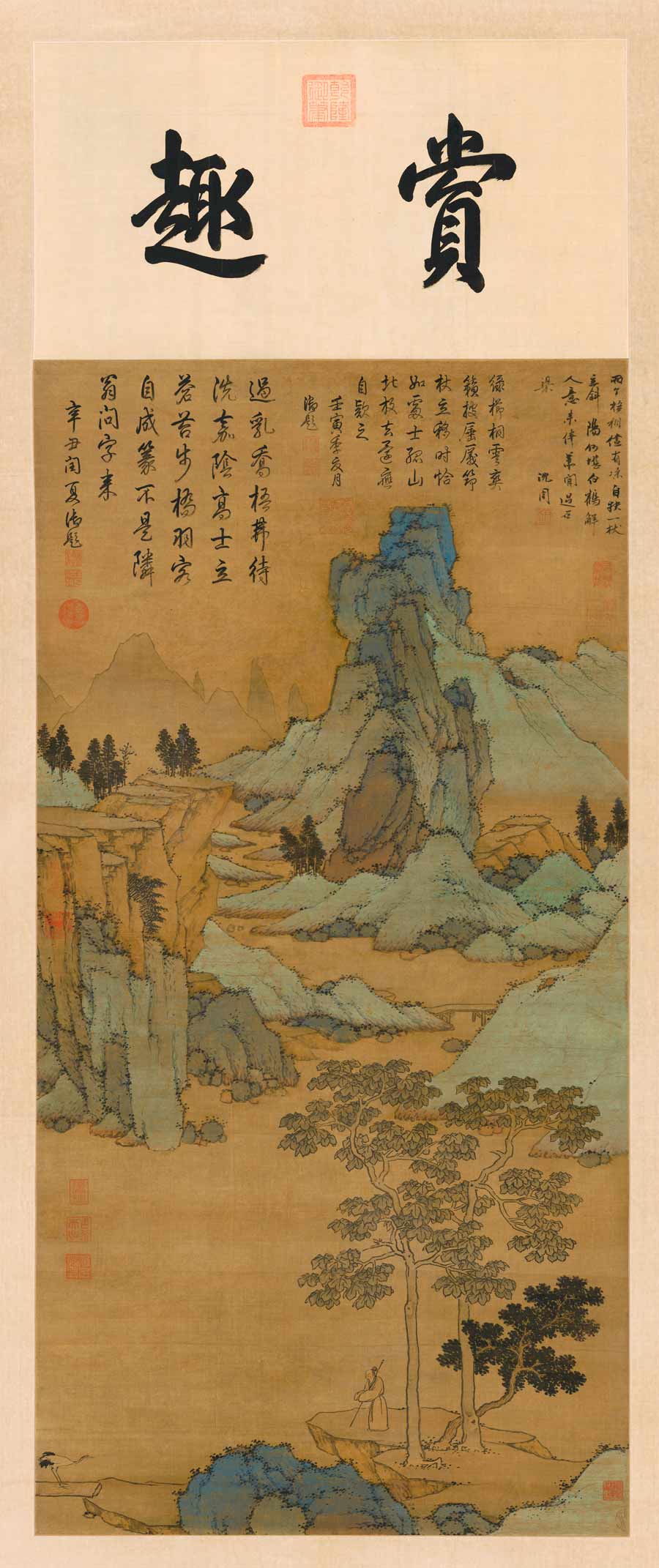

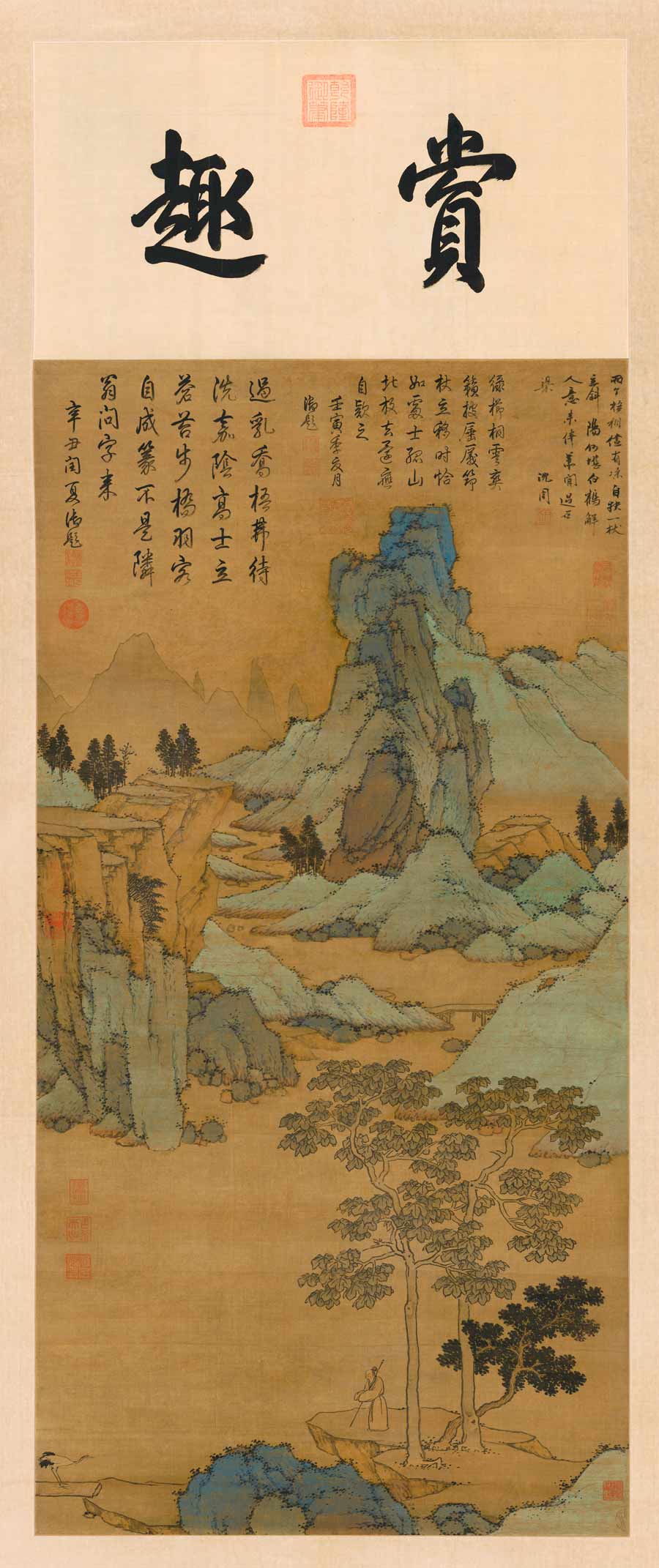

晨光漫过太和殿层叠的琉璃屋顶,紫禁城的红墙黄瓦熠熠生辉,深沉而生动。故宫午门展厅,观众怀着对中华文明的渴慕与崇敬,凝神观看《清明上河图》《伯远帖》《五牛图》等文物珍品。

习近平总书记指出,故宫博物院承载着中华民族的文化基因,是中华文明的一个重要标识。万千遗珍,承载民族记忆;尺素丹青,寄寓家国理想;宫阙巍巍,见证时光苍茫。故宫博物院建院百年,从午门展厅的“百年守护”,到乾隆花园的“天工匠心”,再到神武门的 “故宫文物南迁纪念展”,璀璨多姿的展览,将百年间的传承故事娓娓道来,引发大规模观展热潮,也映射着“博物馆热”的持续升温、我国文物事业的高质量发展。

万千气象 传承历史记忆

午门及东西雁翅楼展厅“百年守护—从紫禁城到故宫博物院”展,从195万余件(套)院藏文物中精心遴选,用200件(套)文物,分“一脉文渊”“百年传承”“万千气象” 三个单元,立体阐释中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,系统呈现故宫博物院与中华民族同呼吸共命运的发展脉络。

午门西雁翅楼展厅以“一脉文渊”为主题,分列“天府永藏”“紫禁初开”“故宫新生”三个部分,系统展现中国宫廷收藏的接续、存藏和利用,揭示中华文明的连续性,同时再现故宫博物院的成立、完整故宫保护计划的通过、故宫文物南迁和中轴线测绘等历史事件,生动阐述故宫博物院早期在文物保护、研究方面的艰辛探索。

“时空”展柜里,陈列着珐琅彩花卉纹蒜头瓶、斗彩鸳鸯莲池图碗和粉彩婴戏图双耳撇口瓶。背板的黑白照片,是拍摄于20世纪30年代的承乾宫瓷器陈列室。“二十五宝玺”是清乾隆皇帝厘定的行使国家最高权力的二十五方御用国宝的总称。曾经,它们密藏于紫禁城交泰殿的宝盘中。当“故宫博物院”的匾额挂上神武门,皇家私苑成了全民共享的博物院,“昔之所谓秘殿宝笈,一夫所享有者,今已公诸国人矣”。

午门正殿展厅以“百年传承”为主题,分列“国宝汇流”“古物重光”“殿宇生辉”三个 部分,以文物回购、拨交和捐献的视角讲述故宫博物院藏品体系建构历史,展现故宫文物的历史、艺术和科学价值,以书画临摹复制和文物修复的技艺展示,全面呈现文物保护的技艺传承,通过宁寿宫、养心殿内檐装修、太和殿大修、故宫及北京中轴线申遗,展现古建筑保护修缮的创新实践。

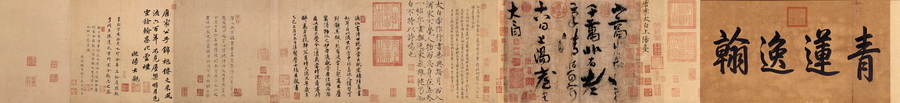

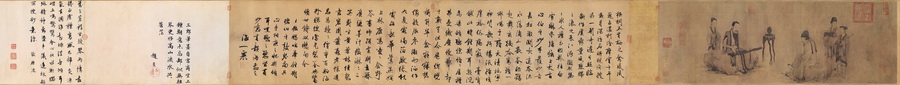

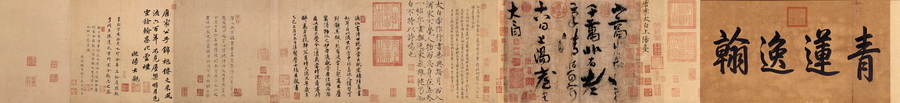

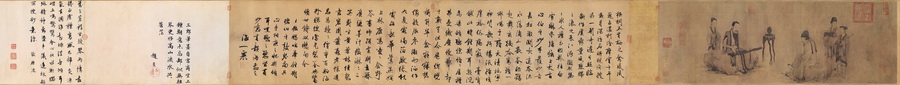

文物归藏的故事,是故宫更是新中国文物事业筚路蓝缕、砥砺前行的生动写照。张择端的《清明上河图》是新中国成立后,通过收购、拨交、捐赠等方式入藏故宫的。此画1923年被溥杰携带出宫,在战火中几经辗转,最终重返故里,并得到精心守护;《伯远帖》曾散佚出宫,几易其手, 1951年国家拨款从香港购回,拨交故宫收藏;元代人物画代表作《伯牙鼓琴图卷》被溥杰携带出宫,1958年由故宫收购入藏;《诸上座帖》将黄庭坚书法“树梢挂蛇”的特点展现得淋漓尽致,于民国时期流出宫外,归张伯驹购藏,后捐献给国家,1956年拨交故宫。

午门东雁翅楼展厅以“万千气象”为主题,分列“文明赓续”“华章共谱”“太和充满”三个部分,系统展现故宫博物院在立足时代发展要求,深入发掘阐释故宫承载的中华五千年文明突出特性及其时代价值,在铸牢中华民族共同体意识,践行全球文明倡议以及构建人类命运共同体等方面所发挥的重要文化功能。

展览的最后一件展品是特磬中的第三件,名曰“太簇”,有万物生长之意,寓意博物院下一个百年的全新开始。

文物南迁 守护文明火种

故宫文物南迁,是故宫博物院的一段峥嵘岁月,也是中华民族在战火中守护文明的一场壮举。抗日战争时期,故宫文物自华北而东南,又辗转于西南诸省,历时二十余载,行程数万里,从宏伟壮丽的殿宇楼阁移往华洋共处的租界洋房,从钢筋铁骨的现代库房移入军民同守的山间洞穴和乡野祠堂。在艰苦卓绝的战争岁月,社会各界仁人志士为守护中华文化根脉,留下了许多感人的真实故事和珍贵的历史记忆。

故宫博物院神武门展厅展出的“故宫文物南迁纪念展”汇集档案文献与珍贵文物一百余件(套),生动再现了辗转万里的护宝征程。

展览共分三个单元。第一单元“南迁北归 国宝永存”,通过档案文献、历史影像与南迁实物,系统梳理了文物从北平启程,先后运抵上海、南京,随后分三路西迁四川、贵州,部分文物后因时局变迁迁往台湾,以及新中国成立后多数文物陆续北返的完整历程,再现了20世纪30至50年代故宫文物颠沛流离的迁徙全貌。

第二单元“古物重光 文脉赓续”通过展览海报、报刊专辑、展品图录等文献,配合铜器、瓷器、玉器、书画等文物,展现了抗日战争期间故宫精选文物远赴英国伦敦、苏联莫斯科与列宁格勒参加国际艺术展览,并在重庆、贵阳、成都等地举办展览,以感谢西南各界对文物守护的支持。

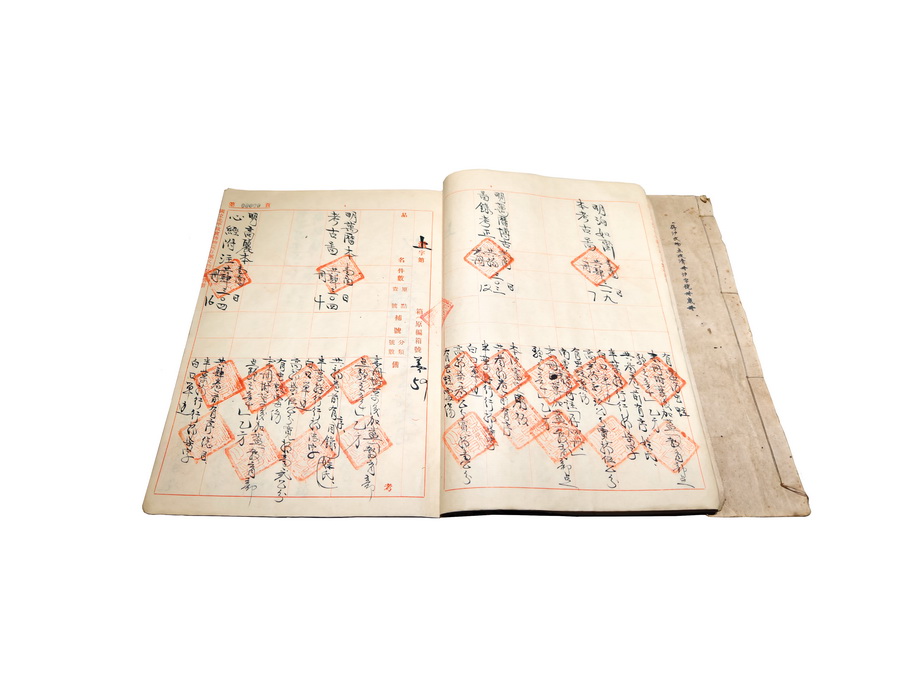

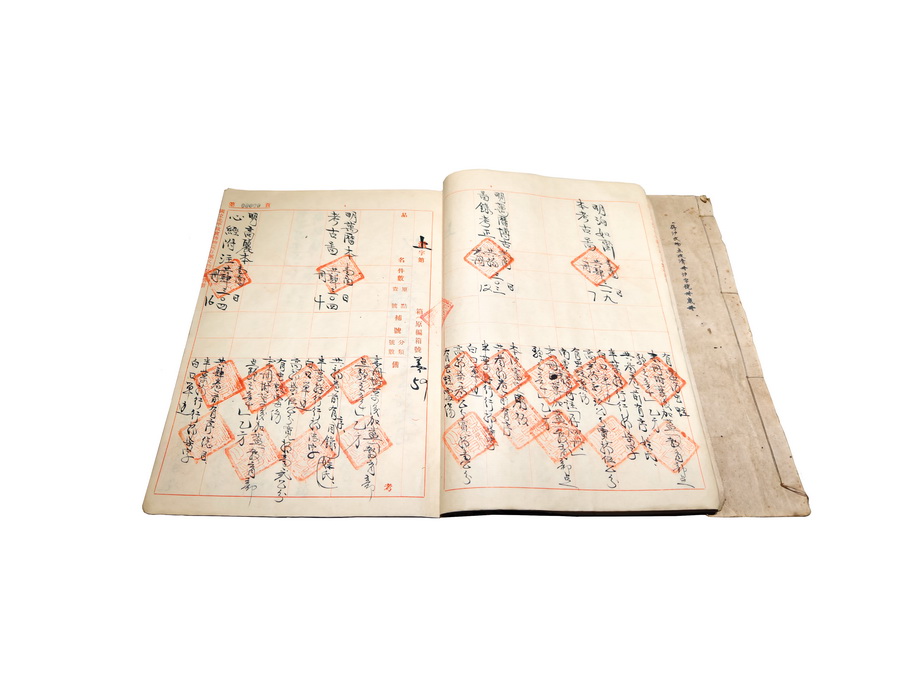

第三单元“薪火相传 生生不息”以南迁文物与留平文物为核心,结合人物雕塑,展现中国文化的整体性以及两岸故宫藏品同根同源的紧密联系,阐释中华文明在连续性、创新性、统一性、包容性与和平性方面的突出特质。展出的《北平故宫博物院古物馆南迁物品清册》第一卷,边角有污,但能清楚看到“金二八○73之1龙泉暗花大盘一件”“三九五35定窑蕉叶觚一件”等文字。散氏盘、嘉量等青铜重器,以及王羲之《快雪时晴帖》、宋徽宗《听琴图》等书画名品,皆在清册目录之列。

时局多变,故宫人与炮火抢时间,想尽办法不让文物暴露在日军轰炸机下,谱写了文化抗战的壮歌。主持文物南迁的故宫博物院原院长马衡曾说:“像这一类的奇迹,简直没有法子解释,只有归功于国家的福命了。”

适逢故宫博物院建院百年,展览充分运用院藏档案、影像与文物资源,融合数字媒体技术,多层次呈现故宫文物在抗战时期南迁、存藏与展览的艰辛历程,折射出一个民族在危难中守护文明薪火的坚定信念。

华夏文明,灿若银汉,每一座博物馆都是承载人类文明基因的宝库。从昔日的皇家禁宫,到今日承载亿万民众文化向往的现代博物院,故宫博物院的百年,是中国博物馆事业从筚路蓝缕到蓬勃辉煌的缩影,见证着国家从积贫积弱走向繁荣富强,讲述着属于中华民族的文化自信和民族复兴的故事。

百年沧桑,初心如磐。站在新的百年起点,在建设文化强国的征程上,故宫博物院将在守护、开放与创新中焕发时代活力,书写传承中华文脉、坚定文化自信的辉煌篇章。

(未署名图片由故宫博物院提供)

上一页

下一页

2025-11-27 本刊综合报道

晨光漫过太和殿层叠的琉璃屋顶,紫禁城的红墙黄瓦熠熠生辉,深沉而生动。故宫午门展厅,观众怀着对中华文明的渴慕与崇敬,凝神观看《清明上河图》《伯远帖》《五牛图》等文物珍品。

习近平总书记指出,故宫博物院承载着中华民族的文化基因,是中华文明的一个重要标识。万千遗珍,承载民族记忆;尺素丹青,寄寓家国理想;宫阙巍巍,见证时光苍茫。故宫博物院建院百年,从午门展厅的“百年守护”,到乾隆花园的“天工匠心”,再到神武门的 “故宫文物南迁纪念展”,璀璨多姿的展览,将百年间的传承故事娓娓道来,引发大规模观展热潮,也映射着“博物馆热”的持续升温、我国文物事业的高质量发展。

万千气象 传承历史记忆

午门及东西雁翅楼展厅“百年守护—从紫禁城到故宫博物院”展,从195万余件(套)院藏文物中精心遴选,用200件(套)文物,分“一脉文渊”“百年传承”“万千气象” 三个单元,立体阐释中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性,系统呈现故宫博物院与中华民族同呼吸共命运的发展脉络。

午门西雁翅楼展厅以“一脉文渊”为主题,分列“天府永藏”“紫禁初开”“故宫新生”三个部分,系统展现中国宫廷收藏的接续、存藏和利用,揭示中华文明的连续性,同时再现故宫博物院的成立、完整故宫保护计划的通过、故宫文物南迁和中轴线测绘等历史事件,生动阐述故宫博物院早期在文物保护、研究方面的艰辛探索。

“时空”展柜里,陈列着珐琅彩花卉纹蒜头瓶、斗彩鸳鸯莲池图碗和粉彩婴戏图双耳撇口瓶。背板的黑白照片,是拍摄于20世纪30年代的承乾宫瓷器陈列室。“二十五宝玺”是清乾隆皇帝厘定的行使国家最高权力的二十五方御用国宝的总称。曾经,它们密藏于紫禁城交泰殿的宝盘中。当“故宫博物院”的匾额挂上神武门,皇家私苑成了全民共享的博物院,“昔之所谓秘殿宝笈,一夫所享有者,今已公诸国人矣”。

午门正殿展厅以“百年传承”为主题,分列“国宝汇流”“古物重光”“殿宇生辉”三个 部分,以文物回购、拨交和捐献的视角讲述故宫博物院藏品体系建构历史,展现故宫文物的历史、艺术和科学价值,以书画临摹复制和文物修复的技艺展示,全面呈现文物保护的技艺传承,通过宁寿宫、养心殿内檐装修、太和殿大修、故宫及北京中轴线申遗,展现古建筑保护修缮的创新实践。

文物归藏的故事,是故宫更是新中国文物事业筚路蓝缕、砥砺前行的生动写照。张择端的《清明上河图》是新中国成立后,通过收购、拨交、捐赠等方式入藏故宫的。此画1923年被溥杰携带出宫,在战火中几经辗转,最终重返故里,并得到精心守护;《伯远帖》曾散佚出宫,几易其手, 1951年国家拨款从香港购回,拨交故宫收藏;元代人物画代表作《伯牙鼓琴图卷》被溥杰携带出宫,1958年由故宫收购入藏;《诸上座帖》将黄庭坚书法“树梢挂蛇”的特点展现得淋漓尽致,于民国时期流出宫外,归张伯驹购藏,后捐献给国家,1956年拨交故宫。

午门东雁翅楼展厅以“万千气象”为主题,分列“文明赓续”“华章共谱”“太和充满”三个部分,系统展现故宫博物院在立足时代发展要求,深入发掘阐释故宫承载的中华五千年文明突出特性及其时代价值,在铸牢中华民族共同体意识,践行全球文明倡议以及构建人类命运共同体等方面所发挥的重要文化功能。

展览的最后一件展品是特磬中的第三件,名曰“太簇”,有万物生长之意,寓意博物院下一个百年的全新开始。

文物南迁 守护文明火种

故宫文物南迁,是故宫博物院的一段峥嵘岁月,也是中华民族在战火中守护文明的一场壮举。抗日战争时期,故宫文物自华北而东南,又辗转于西南诸省,历时二十余载,行程数万里,从宏伟壮丽的殿宇楼阁移往华洋共处的租界洋房,从钢筋铁骨的现代库房移入军民同守的山间洞穴和乡野祠堂。在艰苦卓绝的战争岁月,社会各界仁人志士为守护中华文化根脉,留下了许多感人的真实故事和珍贵的历史记忆。

故宫博物院神武门展厅展出的“故宫文物南迁纪念展”汇集档案文献与珍贵文物一百余件(套),生动再现了辗转万里的护宝征程。

展览共分三个单元。第一单元“南迁北归 国宝永存”,通过档案文献、历史影像与南迁实物,系统梳理了文物从北平启程,先后运抵上海、南京,随后分三路西迁四川、贵州,部分文物后因时局变迁迁往台湾,以及新中国成立后多数文物陆续北返的完整历程,再现了20世纪30至50年代故宫文物颠沛流离的迁徙全貌。

第二单元“古物重光 文脉赓续”通过展览海报、报刊专辑、展品图录等文献,配合铜器、瓷器、玉器、书画等文物,展现了抗日战争期间故宫精选文物远赴英国伦敦、苏联莫斯科与列宁格勒参加国际艺术展览,并在重庆、贵阳、成都等地举办展览,以感谢西南各界对文物守护的支持。

第三单元“薪火相传 生生不息”以南迁文物与留平文物为核心,结合人物雕塑,展现中国文化的整体性以及两岸故宫藏品同根同源的紧密联系,阐释中华文明在连续性、创新性、统一性、包容性与和平性方面的突出特质。展出的《北平故宫博物院古物馆南迁物品清册》第一卷,边角有污,但能清楚看到“金二八○73之1龙泉暗花大盘一件”“三九五35定窑蕉叶觚一件”等文字。散氏盘、嘉量等青铜重器,以及王羲之《快雪时晴帖》、宋徽宗《听琴图》等书画名品,皆在清册目录之列。

时局多变,故宫人与炮火抢时间,想尽办法不让文物暴露在日军轰炸机下,谱写了文化抗战的壮歌。主持文物南迁的故宫博物院原院长马衡曾说:“像这一类的奇迹,简直没有法子解释,只有归功于国家的福命了。”

适逢故宫博物院建院百年,展览充分运用院藏档案、影像与文物资源,融合数字媒体技术,多层次呈现故宫文物在抗战时期南迁、存藏与展览的艰辛历程,折射出一个民族在危难中守护文明薪火的坚定信念。

华夏文明,灿若银汉,每一座博物馆都是承载人类文明基因的宝库。从昔日的皇家禁宫,到今日承载亿万民众文化向往的现代博物院,故宫博物院的百年,是中国博物馆事业从筚路蓝缕到蓬勃辉煌的缩影,见证着国家从积贫积弱走向繁荣富强,讲述着属于中华民族的文化自信和民族复兴的故事。

百年沧桑,初心如磐。站在新的百年起点,在建设文化强国的征程上,故宫博物院将在守护、开放与创新中焕发时代活力,书写传承中华文脉、坚定文化自信的辉煌篇章。

(未署名图片由故宫博物院提供)