孩子们在江西省上饶市婺源县江湾镇篁岭村玩耍。 中新社 供图

江西省上饶市婺源县东北部,坐落着一处拥有近600年历史的徽州古村—篁岭村。

篁岭村属典型的山居村落,也被称为“挂在山崖上的村庄”。“地无三尺平”的独特地貌,造就了篁岭村层次分明、错落有致的村落布局。

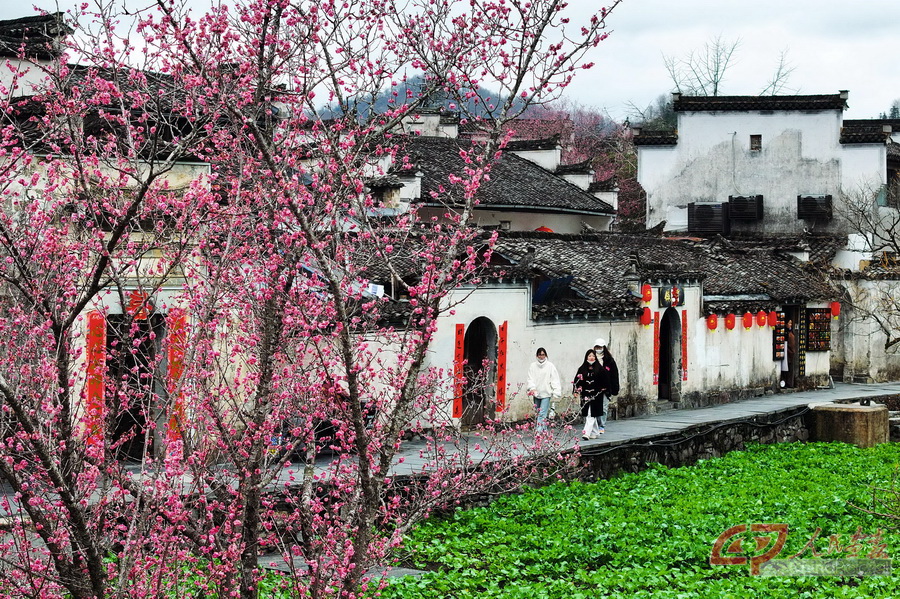

2023年12月,游客在篁岭村景区观光游览。 视觉中国 供图

秋天,当果实缀满枝头,篁岭村的“晒秋”农俗景观进入最美的时节。每当天气晴朗,当地村民便用竹匾将辣椒、玉米、南瓜、豆角等农作物,摆放在徽派民居的木架上进行晾晒。从田野蔓延到晒匾,从屋顶过渡到树梢,斑斓的丰收色彩在山间晕染,独特的“晒秋”农俗景观呈现于游客眼前。

篁岭村村民用晒匾翻晒红辣椒、玉米等农作物。 摄影 施广德

如今的篁岭村,每年都吸引着上百万的游客前来观光度假。而在十几年前,这个村庄曾因交通不便、缺少水源,面临着“人走、屋空、田荒、村散”的危机,180多户人家外迁,只剩68户。2009年,篁岭村开始引进市场投资,并将自然生态、民俗文化优势化作资源,大力发展乡村旅游。该村在对原址民居改造的基础上,又对散落在周边地区的多栋徽派古建筑实施异地保护重建,打造了篁岭景区以及景区内的商业一条街—天街。篁岭景区围绕“梯田花海”“晒秋人家”“古村民宿”三大主题产品挖掘当地民俗文化、建设休闲旅游文化产业,走上了农旅融合助推乡村振兴的发展之路。

徽式古民居与晒匾里的丰收果实交相辉映,绘就出篁岭村的“晒秋”农俗景观。 视觉中国 供图

经过多年开发,篁岭村的基础设施不断完善,曾经凋敝萧条的贫困村一跃成为全国乡村旅游重点村,篁岭景区也火热走红。行走在天街古巷,两旁的茶坊、酒肆、书场、砚庄、篾铺等徽式商铺一字排开,游客徜徉其中,感受着浓浓的烟火气。

演员们表演婺源傩舞《祈福》 摄影 施广德

近年来,篁岭村的人气越来越高,知名度也不断提升,接连获得了“中国旅游模范村”、联合国旅游组织“最佳旅游乡村”等多项荣誉;发起数届国际旅游名村村长峰会,与法国、荷兰等国的旅游名村同台对话,其国际影响力持续提升,吸引了国内外游客纷至沓来。

藏家山水美村落

甘肃·扎尕那村

甘肃省甘南藏族自治州迭部县益哇镇扎尕那村,飘扬的经幡。 视觉中国 供图

清晨,薄雾从山谷间缓缓升起,笼罩在一片片青稞和油菜花构成的梯田上,四周的山峰奇石耸立,晨光一点点从山后透露出来,雪山上缭绕的云雾泛起金色的光芒。在这巍峨群山的环抱之中,藏着一座宁静而神秘的村落— 扎尕那,藏语意为“石匣子”。因其美丽的自然风光与深厚的文化底蕴,扎尕那也被许多游客称作“西北香格里拉”。

劳作中的扎尕那村村民。 视觉中国 供图

扎尕那村位于甘肃省甘南藏族自治州迭部县益哇镇,由东哇村、业日村、达日村和代巴村四个自然村组成。前往扎尕那村,要穿过一条约20公里的峡谷。走进村落,映入眼帘的是依山傍水的藏族村寨、纵横林立的青稞架杆、随风而动的玛尼经幡和独具特色的踏板房。水磨坊、菩提塔、插箭台等造型别致的建筑与热情豪放的民族歌舞,体现出扎尕那藏族文化的独特魅力。

旅拍店摄影师在扎尕那景区的藏式老屋前为游客拍照。 摄影 九美旦增/中新社

千百年来,扎尕那村村民利用自然资源适当改造环境功能,在山下耕种、半山放牧、林间采摘,形成了自给自足、优势互补的农林牧复合系统。2017年11月24日,扎尕那农林牧复合系统被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产。

扎尕那村村民外出放牛。 摄影 九美旦增/中新社

近年来,随着扎尕那村基础设施的完善,扎尕那村在保护传统农业文化的同时,依托壮丽的自然景观与独特的藏族风情,大力发展乡村旅游。每逢洛萨节、娘乃节、插箭节、俄吾节、香浪节等传统节日,村里都会举办丰富多彩的民俗活动,如婚俗展演、歌舞表演等,吸引游客前来体验原汁原味的藏地文化。此外,随着夜食、夜购、夜游、夜娱等夜间消费新业态的不断涌现,扎尕那村的“烟火气”变得更足更旺。

每年农历六月,甘南藏区家家户户收拾锅灶炊具、饮食物品,庆祝浪山节的到来。 视觉中国 供图

如今,伴随着旅游业的兴起,越来越多的旅馆和“藏家乐”在扎尕那村如雨后春笋般涌现出来,为当地群众增添了一条增收致富的新路。受益于此,当地农牧民的生活水平有了较大提升。“以前,我们这里很少有人来,一些藏族村民由于普通话不够好,跟外地游客沟通困难。随着旅游业发展,我们获取信息的渠道变多了,大家的思想也发生了转变。村民们的汉语水平显著提升,与游客交流也更加顺畅,大家很乐意将特色民族文化展示给外地游客。”扎尕那东哇村村民热旦说。

甘肃省甘南藏族自治州迭部县扎尕那村,雨后清晨。 视觉中国 供图