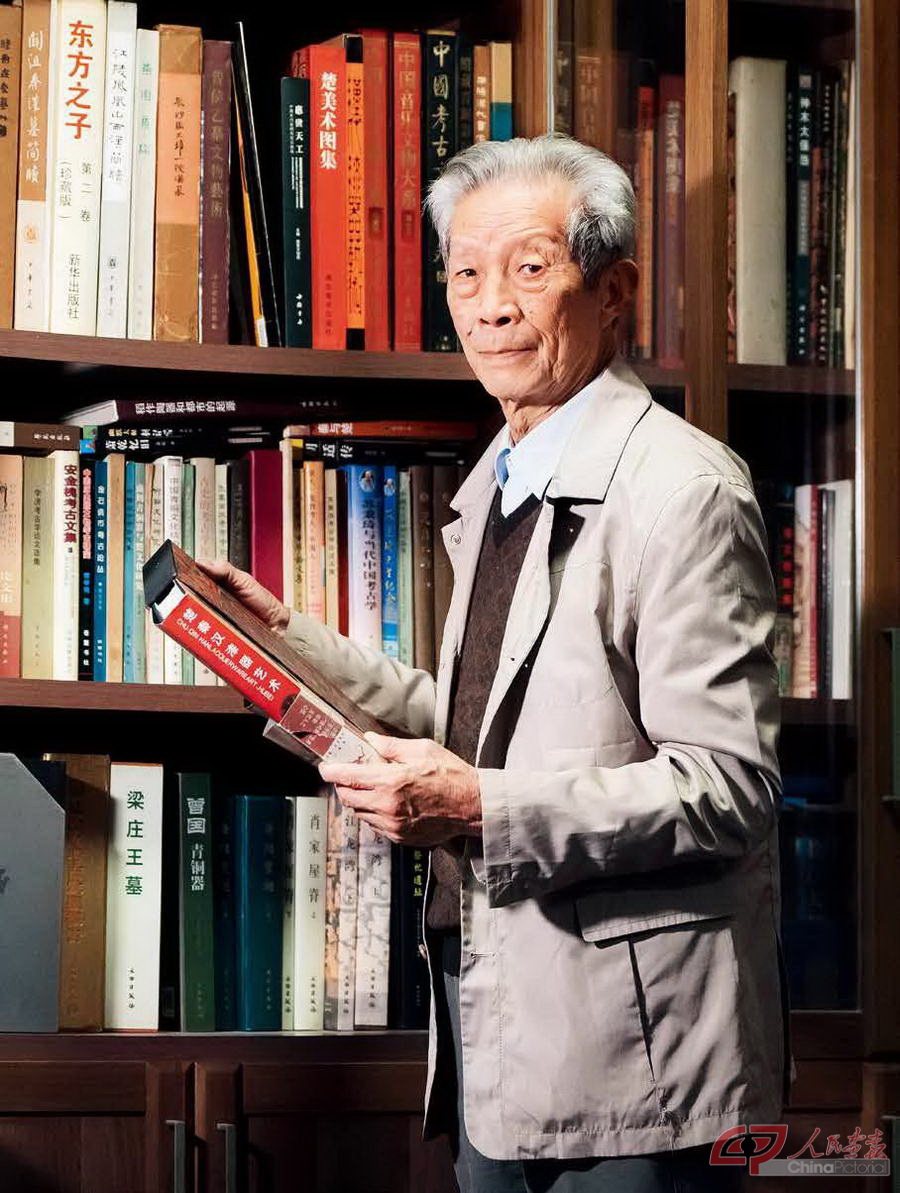

陈振裕,1940年出生于福建省惠安县,1964年毕业于北京大学历史系考古专业,同年被分配到湖北省博物馆工作,之后任湖北省博物馆考古部副主任、湖北省文物考古研究所所长。他主持了湖北云梦睡虎地秦汉墓地、宜都城背溪遗址的发掘工作,参加了随州曾侯乙墓、江陵凤凰山168号汉墓等驰名中外的重大考古发掘工作;在考古学研究方面,有较强的综合研究能力,特别是在楚文化研究、先秦至西汉的漆器研究、湖北秦汉墓的研究等方面有独特的造诣。 摄影 郭莎莎/人民画报

湖北省博物馆内,越王勾践剑、云梦睡虎地秦简、曾侯乙编钟的展台周围总是人头攒动。它们都出土于荆楚大地,之所以能重现于世人面前,离不开考古工作者。面对一个个谜,考古工作者如时光侦探,穿梭于岁月的遗迹之间,拂去了岁月的尘埃,拼起了历史的碎片,唤醒了古老的文明。今年85岁的陈振裕曾参与过这三件国宝的考古发掘工作。数十年的考古人生中,他与湖北考古事业紧紧相连。为何热爱考古并坚守一生?考古的意义为何?陈振裕与国宝的故事里藏着这些问题的答案。

越王勾践剑考古发掘的背后

陈振裕是福建人,中学时因为一部纪录片《地下宫殿》,他对考古产生了兴趣。1959年,陈振裕考上北京大学历史系考古专业。在北京大学学习的五年中,他安心治学,接受了系统培养,这为他后来的考古工作奠定了较好的基础。

1997夏天,湖北宜昌,为配合三峡工程建设,陈振裕参与三峡库区文物的抢救性发掘。

1964年,陈振裕被分配至湖北省博物馆,并于次年夏天到江陵工作站工作,不久就参加了配合漳河水库第二、四干渠工程进行的考古调查。经过一个多月的调查,陈振裕等人在江陵八岭山一带发现25座有封土堆的墓葬,其中最大的一座墓葬被命名为“望山1号墓”。

考古与发掘过程中,陈振裕参加了望山1号墓的棺椁清理工作。陈振裕回忆,1965年12月25日,考古人员开始清理内棺里的随葬品,主要有兵器和服饰器,均为墓主心爱之物,其中不乏珍品。墓主骨架左侧有黑漆木鞘剑和铜削各一件。

在棺室发现的黑漆木剑鞘,当时并没有被打开,而是被拿到工地的临时库房保管。“当时因为忙着清理其他文物,就没有把剑拔出来看一看再放进去。”陈振裕说。

越王勾践剑 湖北省博物馆 供图

第二天上午,工作人员对这些随葬品进行清洗。当考古人员将剑从剑鞘中小心翼翼抽出的那一瞬间,所有在场的人都惊呆了。这是一把青铜剑,剑身上竟然不见一丝锈迹。青铜剑制作极为精美。剑首呈圆盘形,首内铸有十一圈同心圆。剑格的一面是蓝色琉璃,另一面是用绿松石镶嵌成的几何花纹。剑身较宽,中脊起棱,从中脊到剑刃有微微的弧度。剑身的两面均布满黑色的菱形花纹。

这把青铜剑上有八字铭文,十分清晰。在工地上指导工作的著名历史学家、时任湖北省文物管理委员会副主任方壮猷先生与在地的考古工作者,对八字铭文进行了认真的分析研究。大家对剑上六个字的认识达成了一致意见,铭文为“越王□□自作用剑”。“□□”似乎是一个人的名字。这个人究竟是谁?考古人员意见不一。这把出自楚地的宝剑竟然同某位越王有关联,令考古人员在困惑中感到欣喜。大家当场对这把铜剑上的八字铭文进行临摹、拓片和拍照。方壮猷教授出面,分别给郭沫若、夏鼐、唐兰、陈梦家等十几位著名的考古学家、历史学家和古文字学家写信征求意见。

不久之后,考古队陆续收到了全国各地寄来的四十多封回信。著名古文字学家唐兰回信说:铭文上这两个字为“鸠浅”,即“勾践”,此剑是越王勾践之剑。著名考古学家、古文字学家陈梦家也在复信中指出,剑铭为“越王勾践自作用剑”。郭沫若复信明确表示:“越王剑,细审确是勾践之剑。”这场“笔会”,考释了剑铭,确定这件青铜剑为越王勾践的青铜剑。

中国考古史上发现的青铜剑有许多,但只有这把越王勾践剑被誉为“天下第一剑”。在陈振裕看来,这不仅是因为这把剑保存完好、装饰精美,出土时光泽耀目、锋利无比,体现了很高的锻造工艺,更重要的是它的历史价值—越王勾践忍辱负重,卒灭强吴,是春秋时期的最后一位霸主,留下了“卧薪尝胆”的典故;这把剑跟随越王勾践历经人间沧桑,见证了越国变成了一个民富国强的国家。

陈振裕认为,这才是越王勾践剑的剑魂。他解释道,考古要做的不只是挖,而是对挖出的文物做出解释。文物就像一个时空隧道,把我们带到千百年前,看到了那些传承至今,而又影响现在和未来的文明基因。

云梦睡虎地秦简里的律法初心

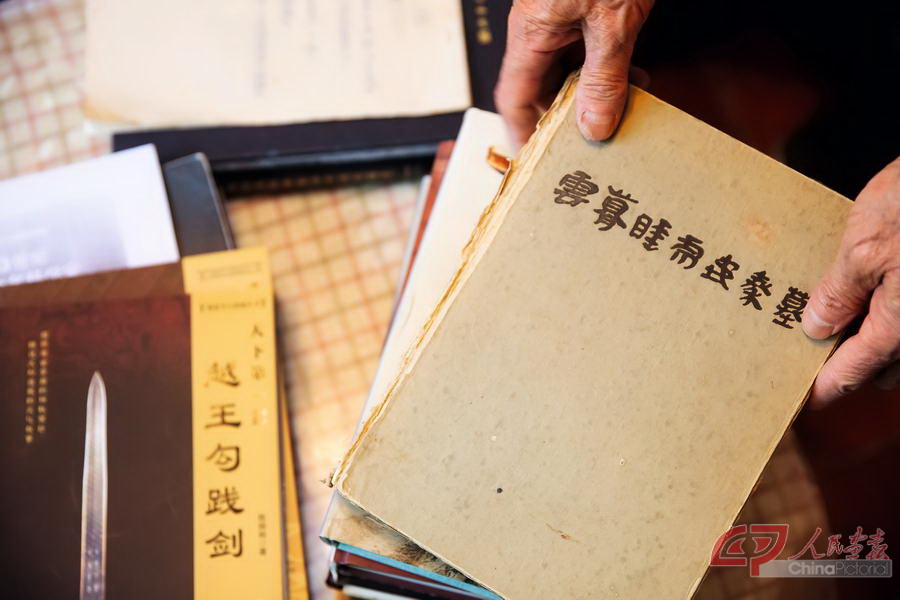

陈振裕参与编写的书籍《云梦睡虎地秦简—让秦国历史“活起来”》,科学、客观解答了云梦睡虎地秦简的发现、研究等相关问题。 摄影 郭莎莎/人民画报

1975年,秦始皇陵兵马俑的发现震惊了世界,各国政要来到陕西,争相目睹世界“第八大奇迹”。两千年前的大秦帝国军队,让参观者目瞪口呆。这一年的冬天,35岁的陈振裕完成江陵凤凰山遗址的发掘后,从江陵回到了武汉。得知云梦县在修建排水渠时可能发现了古墓,湖北省博物馆便派出考古人员前往云梦县进行实地调查和考古发掘工作。陈振裕一行人匆匆赶往云梦,他们还不知道,这次考古他们将揭开秦帝国更深层的秘密。

云梦的名字,来自古代的大泽,楚王曾在此地的山林射猎。几百年后,大泽退去。至西魏大统十六(公元550年),云梦县立。陈振裕等人此行距当时已经1400多年。

古墓发现地位于云梦县睡虎地。到达此处后的当天下午,陈振裕等人便到现场调查,并在第二天上午开始进行考古勘探。他们在长约30米的排水渠范围内共发现12座小型土坑木椁墓。睡虎地11号墓是这次发掘的12座墓中规模较大的一座。考古人员揭开墓中椁室顶板后,看到头箱中随葬器物都保存完好,非常高兴。由于里面器物多而密集,无法站在椁地板上进行清理,陈振裕让人把自己头朝下吊入墓坑,采取了“倒挂金钩”的清理方法取出了器物。

棺室在椁室的东部,内置长方形状木棺一具。棺内一些漆器和铜器颇为精美。从器物的风格看,墓葬年代应在秦汉之际。陈振裕在墓坑边观察到棺里有一层草类物覆盖着,看不清还有其他什么随葬品。按照一般情况,馆内大多会有玉饰等器物,而这批墓的棺里却很少见随葬品。他认为此墓的清理工作不多了,便回云梦县招待所准备晚上给考古培训班学员讲课的材料。在房间刚坐下,就有人急匆匆跑来:“老陈,快点去,整个棺里都是竹简!”

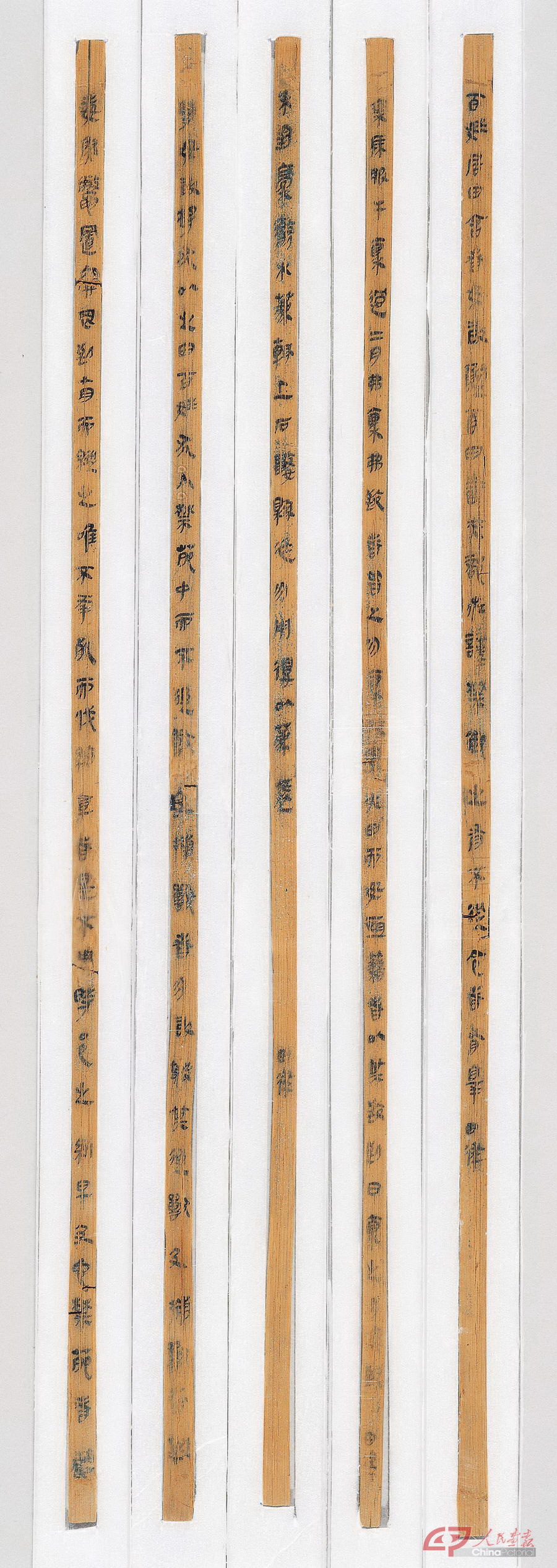

云梦睡虎地出土的秦简。湖北省博物馆 供图

在1965年到1975年的考古发掘经历里,陈振裕和同事在江陵望山1号楚墓发现过湖北省第一批楚国竹简,1972年在云梦大坟头1号汉墓发现过湖北省第一件汉代木牍,1975年在江陵凤凰山168号汉墓发现过第一批西汉简牍。当时全国已发现的战国、西汉时期的简牍都是在墓室的头箱和边室,从不会放在棺内。

陈振裕很快回到现场,当棺盖移开,他第一次清楚地看到墓主的骨骸,他的枕部、右侧、腹部摆放着一卷卷竹简。墓主像一个嗜书如命的文人,安稳踏实地睡在毕生的收藏里。

陈振裕指导工人拆掉木棺四壁,铺上塑料膜,然后将一块木板插入棺底,将竹简堆抬起安放到了云梦县文化馆的图书阅览室。然后陈振裕和同事们开始清理。为了不打乱竹简的顺序,陈振裕想了个法子,从竹简的顶端一一编号,按照简卷起的方向逐步清理。

最早被整理出来的是一部记述墓主人生平的文献,被称为《编年记》。竹简上的字是墨写的隶书。这是汉代最常见的书写方式。那么,躺在竹简堆中的古人是谁?后来经考证,墓主人是一名秦朝的基层官吏,名叫喜。

陈振裕说:“云梦睡虎地秦简让秦国历史‘活’了起来。”这批竹简的内容主要是秦朝时的法律制度、行政文书、医学著作以及关于吉凶时日的占书。他介绍道,环保这个话题对我们来说并不陌生。云梦秦简之《田律》中记载:春天二月,不准到山林中砍伐木材,不准堵塞水道;不到夏季,不准烧草作为肥料,不准采刚发芽的植物,或捉取幼兽、卵,不准毒杀鱼鳖,不准设置捕捉鸟兽的陷阱和纲罟,到七月才解除禁令;只有因死亡而需要制造棺椁,伐木才不受季节限制,等等。在2200年前中国就有了这样细致的自然保护法。

秦简《封诊式》中的《绖死》《出子》案例是法医检验记录;《法律答问》中有防治和惩处官吏贪腐的律文……谈起秦简的内容,陈振裕如数家珍。

“云梦睡虎地秦简不像曾侯乙编钟那样,一摆出来就十分气派。它其貌不扬,但它为研究秦帝国的政治、法律、经济、文化、医学等方面的发展历史,以及中国书法,提供了详实的资料。”陈振裕说,“我们考古,也是希望让每件文物背后的历史‘活’起来。”

访古循迹 勤耕不辍

陈振裕在北京大学读书时,学的是新石器时代考古,导师是中国考古学泰斗苏秉琦。到湖北以后,由于当时专业人员少,只要有考古发现,他们随时都要加入。陈振裕说:“刚参加工作时从旧石器遗址到明清墓葬都挖过。”

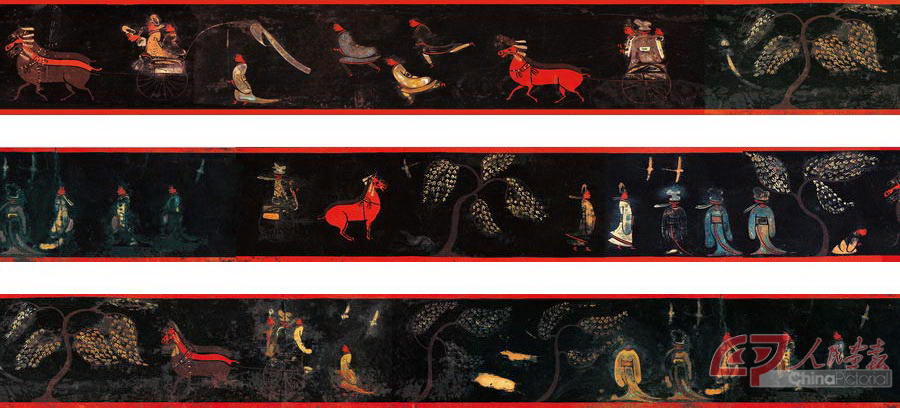

彩绘人物车马出行图(局部) 湖北省博物馆 供图

湖北的考古工作是从无到有的。最初,考古人员面对的问题是如何去认识湖北的文化。陈振裕提到,20世纪60年代挖掘遗址和墓葬时,大家写简报相对而言较简单,写论文做研究的很少。他认为做考古研究,最基本的问题和年代学相关,考古学的年代分期是田野考古工作的基础。陈振裕在湖北写的最早的论文是关于九座楚墓的年代问题。他根据望山楚墓的年代来研究楚文化。基于多年考古工作,陈振裕在学术上的关注点和主要学术成果集中在先秦和秦汉时期,在楚文化、漆器等研究领域颇有建树。

战国时期彩绘人物车马出行图圆奁。这个漆奁盖圈外壁周长87.4厘米,以黑漆为底,用朱红、熟褐、翠绿、黄、白等多种颜色,以平涂、线描和勾点结合的技法,描绘了王室贵族纳聘迎亲的生活场景。湖北省博物馆 供图

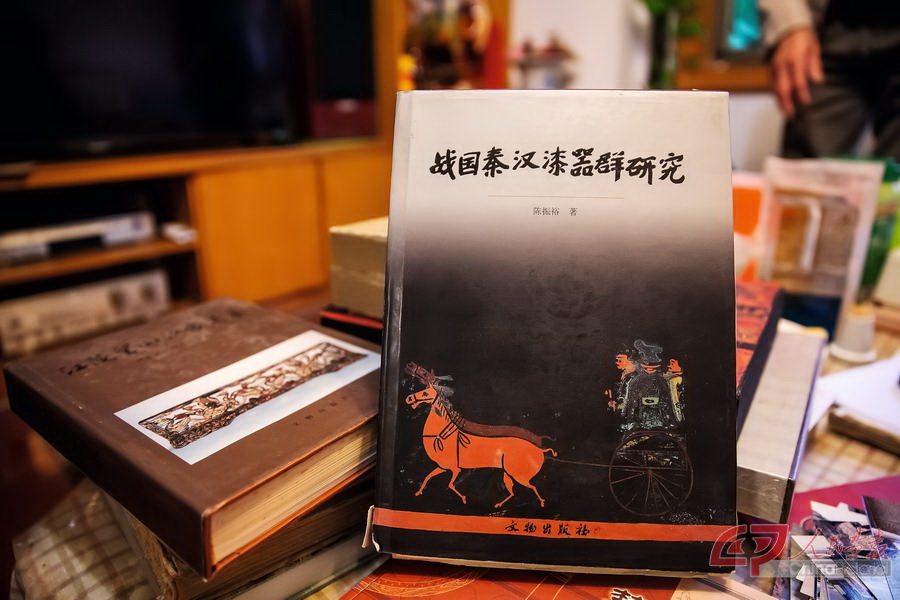

陈振裕介绍到,他主要从三个方面研究漆器。首先是建立年代学序列。《试论湖北战国秦汉漆器的年代分期》一文,是他研究漆器的第一篇论文。在整理战国秦汉墓葬资料时,他依据此时期有年代可考的墓葬,从漆器形制、纹饰与组合三个方面分析,将战国早期至汉武帝时期的漆器分为五期六段,并研究其早晚的演变规律。其次是着重进行专题研究,如分析湖北出土战国秦汉漆器文字,研究漆器的胎骨与制作工艺、漆器的装饰纹样等。再次是进行漆器的综合研究,在这方面,他的第一篇论文《略论睡虎地出土秦汉漆器》,对睡虎地墓地出土漆器进行综合研究。此后综合研究范围不断扩大,他在2007年出版了《战国秦汉漆器群研究》,研究视野更加开阔。

陈振裕根据自己几十年来收集的战国、秦汉漆器资料,加上多年的研究成果,撰写了这本《战国秦汉漆器群研究》,是我国第一本对古代漆器进行全面、系统研究的专著。 摄影 郭莎莎/人民画报

“我们的祖先在距今8000年前发明创造了漆工艺,至战国秦汉时期制漆工艺有极大的发展,产品的器类与数量巨大,并广泛应用于社会民生。各个时期的各类墓葬出土的漆器群,其出土地点准确,与墓中共存物的关系清楚,时代与墓主身份都较明确,其学术价值自然远在某一件或几件珍品之上。因此,以时空框架设置全书章节,并对各个时期不同类型漆器群的制作工艺、器皿造型和装饰艺术进行全面研究,是十分必要的。”陈振裕说。

陈振裕参与编写的书籍《云梦睡虎地秦墓》,出版于1981年。摄影 郭莎莎/人民画报

音乐考古也是陈振裕比较关注的领域。关于虎座鸟架鼓、曾侯乙编钟及编磬,他都从考古学和历史学的角度提出过一些独到的观点。

陈振裕说他所撰写的音乐考古的文章,大多为偶然机遇。《谈虎座鸟架鼓》是他写的第一篇关于音乐考古的文章。他通过分析研究山神像的主要特征和有关文献记载,认为虎座鸟架鼓并非山神像。还依据考古资料和文献记载,对其性质与定名进行分析,认为它的性质是鼓,即《隋书·音乐志》中所记的一种悬鼓,应称之为虎座鸟架悬鼓。这个定名至今仍被沿用。

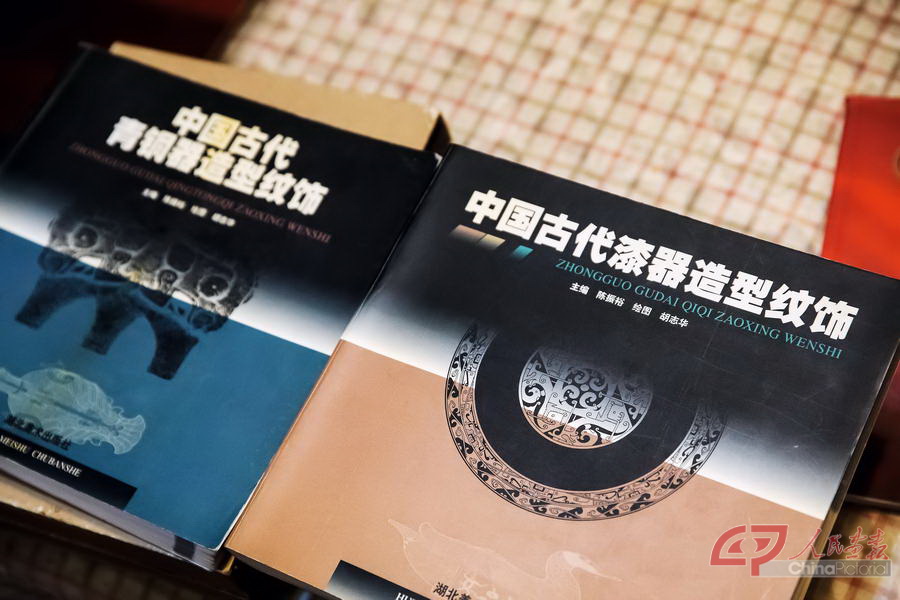

陈振裕主编的书籍《中国古代青铜器造型纹饰》和《中国古代漆器造型纹饰》摄影 郭莎莎/人民画报。

20世纪90年代初,陈振裕带德国留学生罗梅歌参观曾侯乙墓展览时,注意到墓中的乐器分两处放置,中室有青铜编钟、石编磬、建鼓、扁鼓、有柄鼓、瑟、笙、排箫、箎等9类115件乐器,而东室的乐器未见钟、磬,只有悬鼓、笙、瑟、五弦琴和十弦琴等5类10件。陈振裕突然想到,这可能是文献所记的雅乐与燕乐。经查相关资料,都未谈到这个问题。于是他依据此墓的乐器与文献所记进行分析,撰写《曾侯乙墓的乐器与殉人》,认为中室的乐器,应是当年曾侯乙祭礼与宴飨宾客时之雅乐或作为宴飨的燕乐所用的乐器;东室的乐器,则是当年曾侯乙使用的房中乐或内庭之乐的燕乐乐器。此墓殉葬的21个少女,依据《礼仪·春宫·磬师》与《礼仪·燕礼》等记载分析,认为她们的身份应是姬妾。

陈振裕主持了湖北云梦睡虎地秦汉墓地、宜都城背溪遗址的发掘工作,参加了随州曾侯乙墓、江陵凤凰山168号汉墓等驰名中外的重大考古发掘工作。

“考古学的最大魅力,在于真相就在面前,考古人员必须具备各方面的综合素质,才能够一步一步地接近真相。就像福尔摩斯探案一样,面对复杂的‘案情’,不能放过任何蛛丝马迹,稍有闪失,就可能错过真相。”陈振裕说。

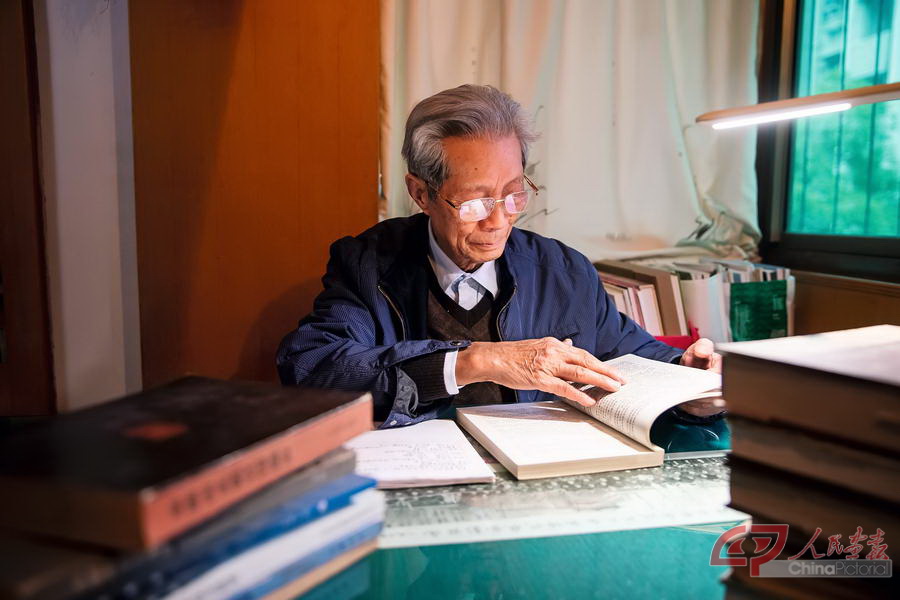

陈振裕在考古学研究、楚文化研究、先秦至西汉的漆器研究、湖北秦汉墓的研究等方面有独特的造诣。 摄影 郭莎莎/人民画报

从1964年从事考古工作以来,陈振裕曾主持和参加了多项重大考古发掘工作。他一生经历的考古发掘可以用“传奇”二字形容。1975年云梦睡虎地秦墓、1975年江陵凤凰山西汉墓、1978年随州曾侯乙墓、1981年江陵马山1号楚墓、1983年宜都城背溪遗址……这些重大考古发现背后都隐藏着陈振裕严谨工作的身影。退休之后,他也经常被邀请至考古现场,为年轻的考古人指路;更多时间,他在埋头写书、编书,进行考古学研究。

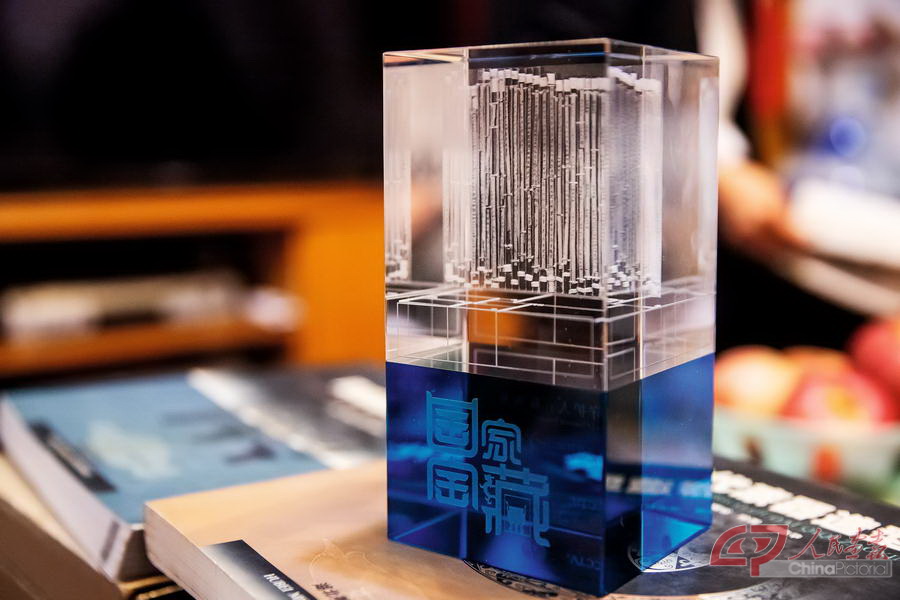

《国家宝藏》第二期节目中,作为云梦睡虎地秦简今生故事讲述人,陈振裕讲述了秦简的发掘经历,并担任云梦睡虎地秦简的国宝守护人。 摄影 郭莎莎/人民画报

他多次提到:“如今能取得一些成绩,不是我一个人做到的事情,是很多人的心血付出。我们的工作得到了国家、社会各界的很大支持和帮助。”他觉得,能为中国的考古事业做一点事情,是他人生的一种幸运。

(本报道未署名图片由受访者提供)

当阳光透过玻璃照进湖南博物院三层的走廊,长沙马王堆汉墓陈列的入口处形成了鲜明的光线分割。

在南海之滨,一朵象征盛世的莲花傲然绽放,历经25载春秋,见证了“一国两制”实践的辉煌成就。

公元前223年,秦楚激战。黑夫和惊兄弟在战场上写下家书报平安,那一片木牍是战时暗夜里最亮的光。如今,这封家书被展出于湖北省博物馆云梦分馆。