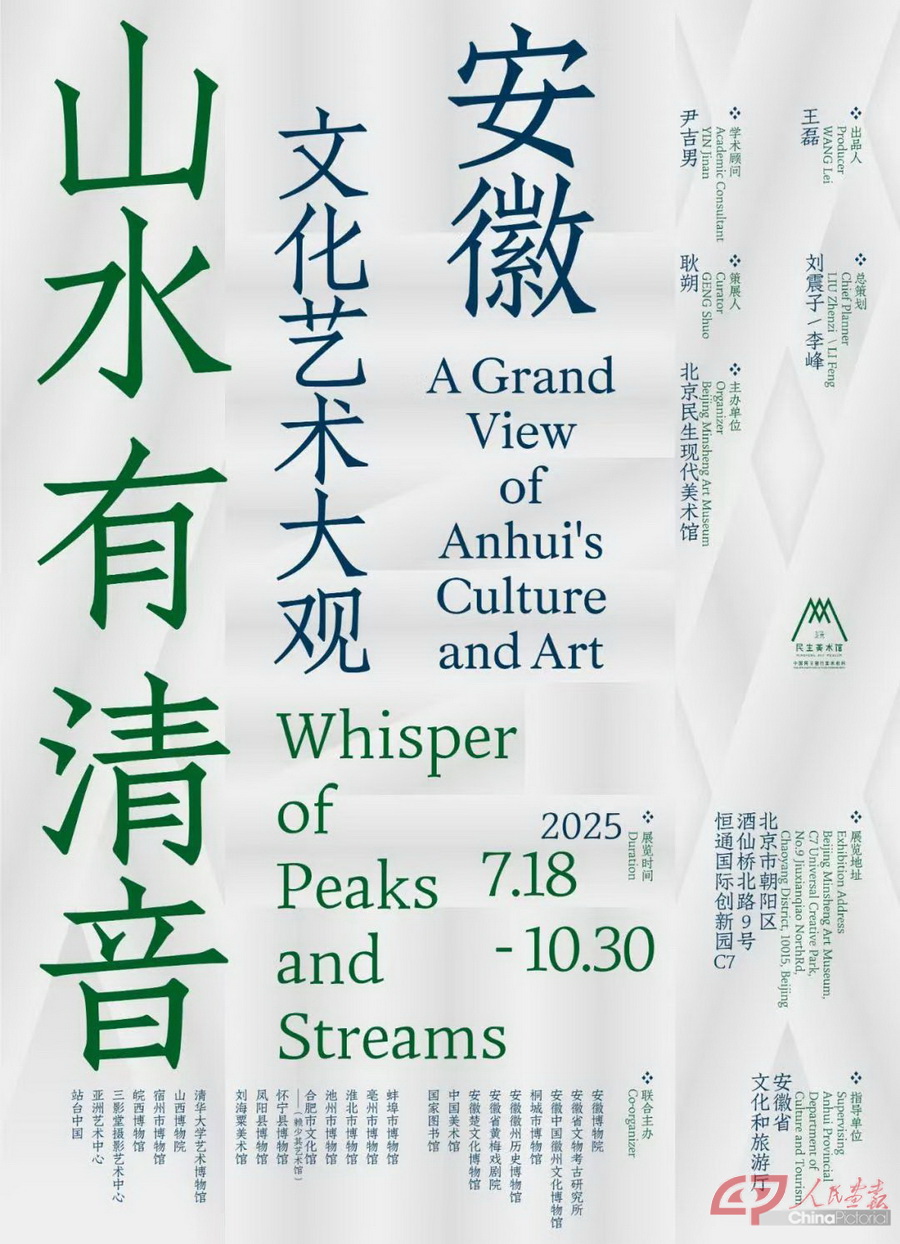

位于北京朝阳区东北部的民生现代美术馆,近年来推出了敦煌、丝绸之路等主题的系列文明大展,以艺术的方式讲述历史、文化以及人的思考与创造。近期,“山水有清音:安徽文化艺术大观”展览在这里开幕,该展是北京民生现代美术馆在文明大展系列之后,综合呈现代表性地域文化创新大展的开篇之作,意义非凡。

对于策展人、中央美术学院人文学院副教授耿朔来说,“山水有清音”同样具有十分重要的意义。身为安徽人,他将自己对家乡的热爱表达得淋漓尽致,从时间和空间两个维度向公众展示安徽独特的文化;身为学者,他将自己对文化的思考贯穿整个展览,将思想力量转化为可触摸、可感受的现场。从他的视角来解读展览,便成为理解“山水有清音”的一种方式。

2025年7月23日,策展人耿朔在展览现场进行公众导览,吸引了众多的观众。

“开启旅程的不是我的梦话”

进入馆内,铺满整墙的展览海报旁是一座古色古香的徽派建筑木构,吸引了观展者或抬头细看,或徘徊柱间。这高大的木构立刻将展馆的工业建筑风格转换为展览的鲜明地域特色,令人对观展充满期待。

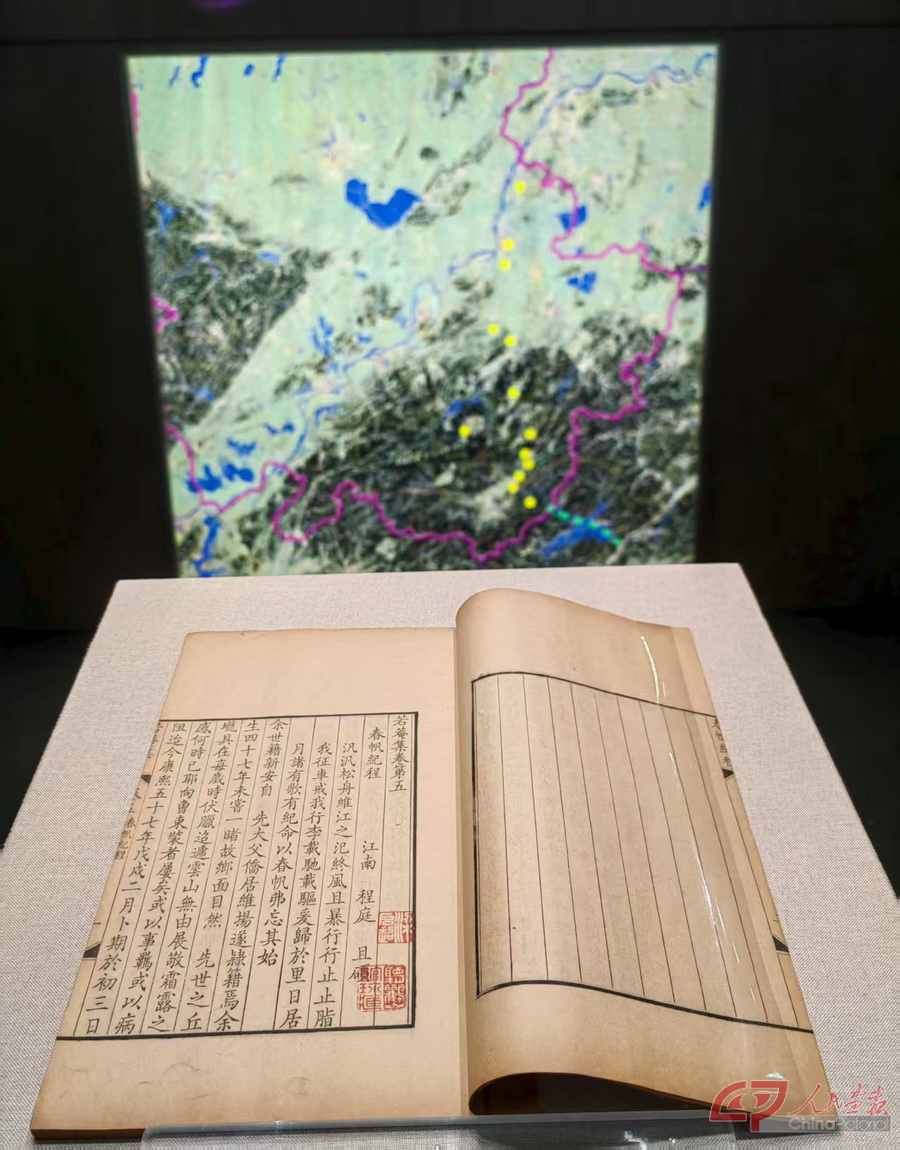

展览的入口略偏小,是高大木构右下方的一扇木门。进去之后,是沿着木构外侧构筑的一条通道,宽度正好适合或朝左或朝右地观看两边墙上的照片,既能清楚地观赏照片中的景物,又便于来回踱步看两侧不同的风景。照片全都是黑白二色,有江水静流、奇峰秀树、古塔高耸。展板上优美的文字,讲述着这段美妙的旅程,“乡村如星列棋布,凡五里、十里,遥望粉墙矗矗,鸳瓦鳞鳞,棹楔峥嵘,鸱吻耸拔,宛如城郭,殊足观也”。策展人耿朔说:“这不是我的梦话,而是三百年前真实的文字。”这些文字出自祖辈开始移居扬州的清代徽商程庭的笔下。他在四十七岁那年首次回到家乡,游历皖南,路途上的所见所闻,记录在了返乡日记《春帆纪程》中。

日记文字成为展览的一部分,和通道两边的黑白照片一起,为观展者营造了一个看展的序曲,也更能够与三百年前的程庭共情,也许是“近乡情更怯”,也许是“相看两不厌” ,无论哪种,都是对安徽的发现与探寻。当观展者走过了通道中这条由黑白影像组成的记忆的河流,便已完成展览的序曲,进入了开阔的展厅。整个过程让人想到《桃花源记》中所描述的“初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗”。

在序曲的终端,是从国家图书馆借展的古籍——清刻本《若菴集》。这是程庭的文集,置于独立展柜里的这本书,被翻到《春帆纪程》的开篇,它既表示序曲的结束,又开启了接下来宏大的展览叙事。因而对它出现在观众眼前的方式,策展人耿朔也做了十分巧妙的设计。入馆的海报墙上,特意做了一个菱形的孔洞,远距离展示这本日记,“仿佛若有光”,吸引观展者走近一探究竟。想要近距离看到孔洞那头的日记,只能转身,进入对面的木门,穿过记忆的通道,再转弯进入展厅,才能与它面对面。这种远观、近观、迂回,令观展的角度更为丰富。

同时,策展人也在此向所有的观展者提问:三百年前,程庭见到徽州的粉墙矗矗、鸳瓦鳞鳞,见到族中老幼皆来牵裾执手,也曾在黄山之巅振衣长啸,殆将仙去。三百年后,我们在北京又能见到关于安徽的什么?这方寸天地之中会氤氲出怎样的风景?

《春帆纪程》是徽州盐商程庭的返乡日记,书中的文字在展览中常常出现,十分熨帖。

“山水和人文之间有奇妙联结”

展览的内容十分丰富,占据了展馆上下三层展厅。6000平方米的宏大空间,汇聚了近400件跨越古今的珍贵文物与艺术精品,包括凌家滩、磨盘山、双墩春秋大墓、尉迟寺、柳孜运河、明中都等入选“全国十大考古新发现”遗址和墓葬出土的代表性器物,中国最早免税通关凭证鄂君启金节,被称为“古代Wi-Fi”的西周云纹五柱器,工艺媲美曾侯乙尊盘的春秋镂空龙耳铜罍、构建新安画派美学的《黄山全景图》、“亚洲摄影之父”郎静山的《春树奇峰》等。多元展品涵盖陶器、青铜器、瓷器、石雕、绘画、摄影、刻本、戏服、面具等类别,彰显安徽文化的独特魅力与创新精神。这些精美的展品,大部分来自安徽博物院,还有的来自中国美术馆、山西博物院、清华大学工艺博物馆。

展览的展陈设计充满了巧思。作为近年来在京展出的规模最大的以安徽文化为主题的年度大展,它有别于传统的地域通史展。展览分为“水、山、形势、人文”四个板块,十二个单元,并没有按照一般意义上的时间线来串联展品,而是尝试探讨安徽自然山水与人文创造之间的关联。在接到这个大主题展览时,策展人耿朔就开始思考如何区别于常规地域通史展的展览内容,如何为这个展览赋予独特的人文情怀。他对家乡的热爱以及他自身具有的深厚人文素养,最终让展览呈现出了打动人心的温度和独具匠心的深度。

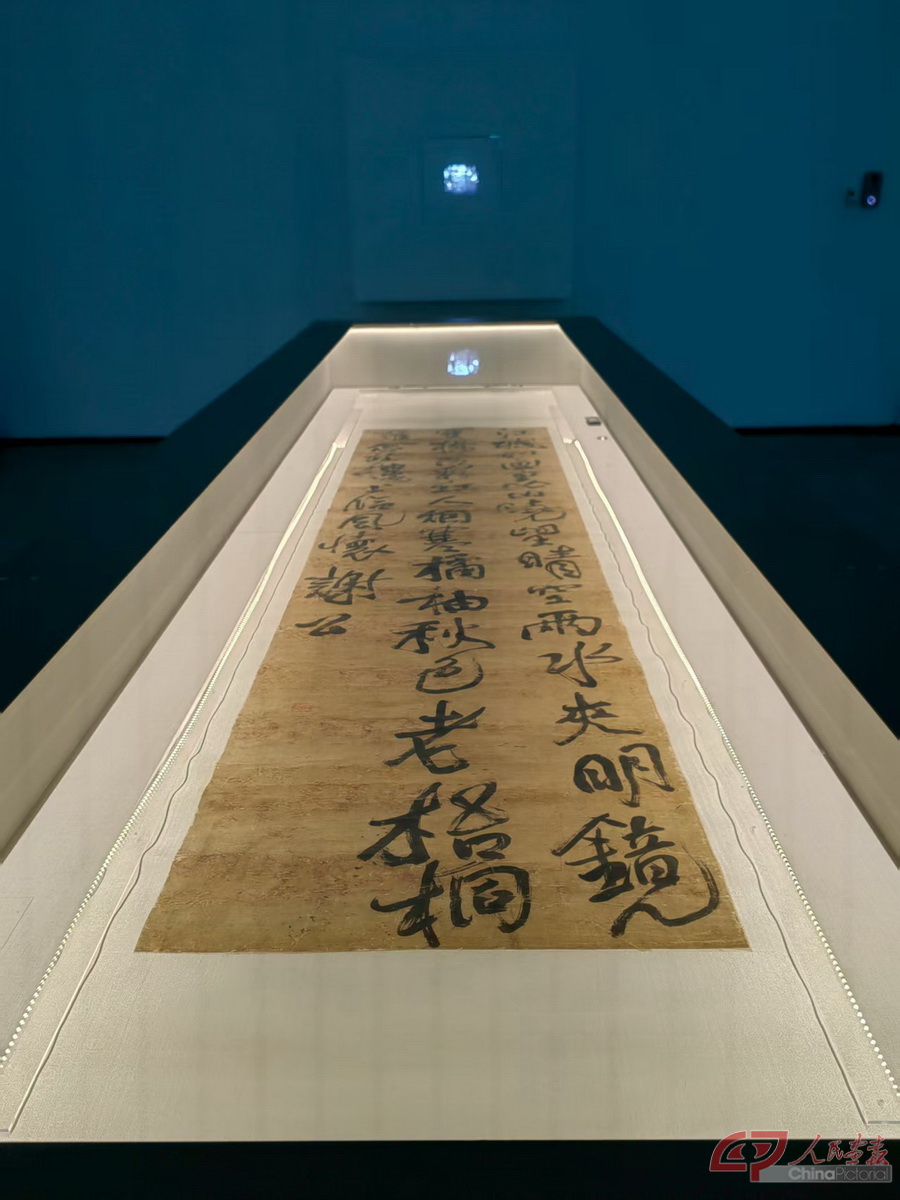

例如,在一层展厅“水”和“山”板块的结尾,陈列着清代傅山行书唐诗轴。这幅书法的内容是李白在安徽宣城游历时写就的《秋登宣城谢脁北楼》。南朝诗人谢脁曾在安徽宣城做太守,他的山水诗对李白的诗歌创作产生很大影响。李白写下“蓬莱文章建安骨,中间小谢又清发”,这诗句不仅是对谢朓才华的赞誉,更彰显了他们在诗歌创作上的深厚底蕴与传承。三位不同历史时期的文人,借由安徽的山水被联系在了一起,又与今日在展厅的观展者产生了奇妙的联结。值得一提的是,策展人耿朔是宣城市郎溪县人,他的高中宣城中学后面就是李白多次登临的谢朓楼。

现场展出的《清代傅山行书唐诗轴》展现了安徽山水与谢朓、李白、傅山之间奇妙的联结。

又如,新石器时代凌家滩玉器的对面,放置的是宣纸墨本的摄影作品《长江万里图》,展现了这个长江下游古文明所处的地理环境;在二层展厅的明中都遗址部分,特意设置了模拟考古现场和文物库房的环境,意在让观展者从展厅跳脱到考古遗址,从而了解文物从田野、库房到博物馆的整个过程。

凡此种种的匠心妙意,会时不时地在展览中出现,等待着观展者去体会和品味。

整个展览的观展体验,其实从还未进入民生现代美术馆的那一刻就已开始。当观展者走向美术馆入口检票时,一定记得抬头看那徽式门楼的粉墙黛瓦,那是从二层展厅展出的吴冠中画作《安徽水乡》中汲取的灵感。倘若一开始错过也不要紧,当看完整个展览出来时,依旧可以转头再回味那浓厚的皖风徽韵。

现场展出的吴冠中画作《安徽水乡》成为展览设计的灵感。

展览信息:

“山水有清音:安徽文化艺术大观”由北京民生现代美术馆与安徽博物院、安徽省文物考古研究所、国家图书馆、中国美术馆、山西博物院、清华大学艺术博物馆、蚌埠市博物馆等近30家机构联合推出,展览于2025年7月18日开展,将持续至10月30日。