新华社北京10月17日电 题:冰上攻坚战——北极27个冰基浮标布放记

新华社记者刘诗平

“最后一个冰基浮标布放完毕,全体作业人员准备撤离回船。”

9月3日12时45分,北冰洋中央区,中国第15次北冰洋科学考察队资源与环境调查队队长吕国坤和队友完成最后一项冰上作业,用对讲机向“雪龙2”号报告。

布放冰基浮标,获取北极海冰、海水长期连续观测数据,推动相关监测和研究,是由自然资源部组织的本次科学考察的一项重要内容,考察队在6个短期冰站和1个长期冰站完成了27个冰基浮标的布放。

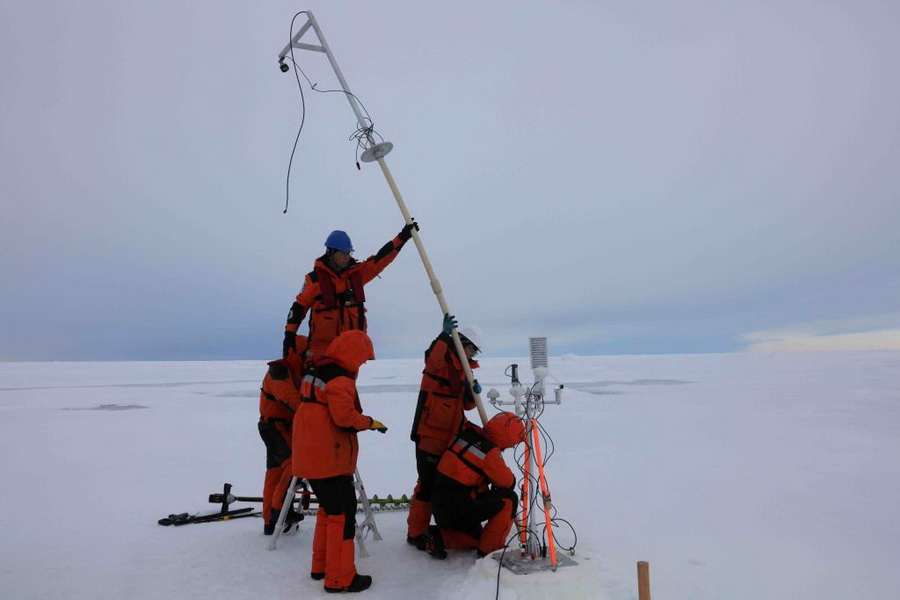

科考队员在北冰洋中央区布放本次科考的最后一个冰基浮标(摄于9月3日)。新华社记者刘诗平 摄

短期冰站:白夜“首战”

8月23日凌晨1时50分,北纬84度56分。极昼的阳光洒向冰面,“雪龙2”号犹如一座科学城堡“嵌”在海冰之中,队员们下到冰面,开始首个短期冰站作业。

科考队员正在将准备布放的冰基浮标吊至冰面(摄于8月23日)。新华社记者刘诗平 摄

吕国坤感到有些压力,今年冰站布放浮标任务重,是去年的3倍,而10余名布放队员仅自己有北极冰上作业经验。对此,队员们在船上精心准备,制定详细方案,严阵以待“首战”到来。

在距船左舷200余米处,科考队员、国家海洋环境预报中心副研究员王安良在布放冰基气象浮标。让他感到高兴的是,首个浮标安装非常顺利。

“我们安装的抛弃式冰基气象浮标价格不菲,必须确保布放成功,因此在船上进行了反复演练。”王安良说,前期准备工作量大,冰上遇到的困难反而比预想的小。

王安良在收尾时,科考队员石学涛布放的生态无人冰站观测浮标才开始布缆。

科考队员正在第一短期冰站布放冰基浮标(摄于8月23日)。新华社记者刘诗平 摄

“生态浮标在本次浮标布放中难度最大,重量大、标体结构复杂,水下部分有200米缆,且在不同层位有不同数量和类型的传感器。下放过程中,存在线缆缠绕、传感器碰撞等风险。”石学涛说。

5时许,石学涛及队友在风雪交加中完成了浮标安装。

“完成安装只是前曲,关键是浮标‘大脑’接通电源后能发出信号。”石学涛一面说,一面接通电源。

当一串串数据出现在电脑屏幕时,冰面上立即响起了队员们的欢呼声。

在“雪龙2”号左前方,中国海洋大学教授苏洁及其博士生李昊在布放海洋剖面浮标。浮标水下有125米缆,因此与生态浮标相距较远,以免相互影响。

钻冰洞、组装标体、安装水上部分都比较顺利,接下来是放缆和测试。但就在苏洁等队员全力布放时,风越刮越猛、雪越下越大。

在恶劣天气下,科考队员不懈努力,完成了当天最后一个浮标的布放。

“虽然遭遇恶劣天气和一些困难,我们依然比计划时间提前完成任务,首战告捷为后面的冰站作业开了个好头。”吕国坤说。

6个短期冰站结束作业时,考察队顺利布放了16个冰基浮标。

科考队员正在第三短期冰站布放冰基浮标(摄于8月24日)。新华社记者刘诗平 摄

长期冰站:危险温度

除了短期冰站,本次考察还有一个为期6天冰上作业的长期冰站。

“长期冰站是个大试验场,所有冰基浮标都会在这里至少布放一套。长期冰站的浮标尺寸大,‘存活’时间长,会进行长时间的观测,为解析大气—海冰—海洋生态变化特征及机制提供宝贵数据。”吕国坤说。

科考队员正在长期冰站布放冰基浮标(摄于8月25日)。新华社记者刘诗平 摄

科考队员、来自太原理工大学的崔程和张啸一在本次科考中布放了14套冰基浮标。崔程说,8月28日在长期冰站布放生态浮标最难忘。

“布放前,针对传感器低温失效问题,我们给传感器贴上暖宝宝,希望布放时不会因温度原因导致失效。”崔程说。

然而,在暴风雪中完成传感器安装、打开电脑测试时,数据接收界面出现问题。

“传感器低温失效可卸下主机电池,提高其温度,但主机电池难卸,得靠指尖和电池盖的摩擦旋转。”崔程说。

队员们立即围成一圈,形成挡风墙。崔程的指尖快失去知觉时,终于取出电池。他和队员姜启吴各将一块电池放在胸口,使其尽快回温。

安装完毕,队员们忐忑不安地等待国内电话。崔程说:“国内确认所有传感数据正常,布放才算成功。”

令人印象深刻的是,怀疑传感器低温失效后,队员章寒返回船上烧热水,好让传感器升温。当烧好一桶水走到船悬梯边,发现队员已经完成任务走在返回的路上。

“温度低增添了工作难度,北极熊到来形成了更大压力。”吕国坤说,幸运的是,北极熊是在长期冰站完成作业前一天来“拜访”。用直升机驱离北极熊后,队员相互配合,迅速完成了任务。长期冰站共布放冰基浮标11个。

北极熊一家三口来到长期冰站作业区“拜访”(摄于8月31日)。新华社记者刘诗平 摄

自主研发:提升北极环境变化监测与研究

“冰基气象浮标布放意义重大,可相对长期监测北极海—冰—气相互作用过程;可提高对寒潮路径、强度与频率的预测精度,为我国的防灾减灾提供科学依据。”王安良说。

崔程和石学涛表示,我国集成研发的冰基生态浮标,可获取冰区上层海洋重要物理、生态及生物种群观测数据,构建极地生物种群密度反演评估算法和关键生物种群业务化监测评估。

科考队员正在第六短期冰站布放最后一个冰基浮标(摄于9月3日)。新华社记者刘诗平 摄

苏洁说,海洋剖面浮标可每12小时实时记录冰下上层海水的温度、盐度和深度数据,以及冰面气温、气压和湿度数据,实时传回国内,可实时监测北冰洋冰下水文环境的跨季节长期连续变化。

“冰基浮标对研究北冰洋大气—海水—海冰相互间作用巨大。”本次考察队首席科学家林龙山说,27套冰基浮标中,有气象浮标、生态浮标、物质平衡浮标、海洋剖面浮标、海冰漂移浮标、应力浮标、融池浮标等,它们绝大多数为我国自主研发,作用各不相同,共同推进北极环境变化监测与研究。

习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会上的讲话

2025年9月3日上午,纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会在北京天安门广场隆重举行,上万名受阅官兵、数百台(套)地面装备、百余架战机,编成45个方(梯)队,光荣接受中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅,接受党和人民检阅。

9月3日的盛大阅兵仪式上,受阅将士整齐的步伐、铿锵的口号向世界展示出中国军队的风采。