2024年11月4日下午,习近平总书记来到湖北省孝感市云梦县博物馆(湖北省博物馆分馆),参观云梦出土秦汉简牍展,并详细了解简牍内容、历史文化价值及其保护研究情况。

习近平总书记指出,要继续加强考古研究,提高文物保护水平,为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚实支撑,让中华文明瑰宝永续留存、泽惠后人,激励人们不断增强民族自豪感和自信心。

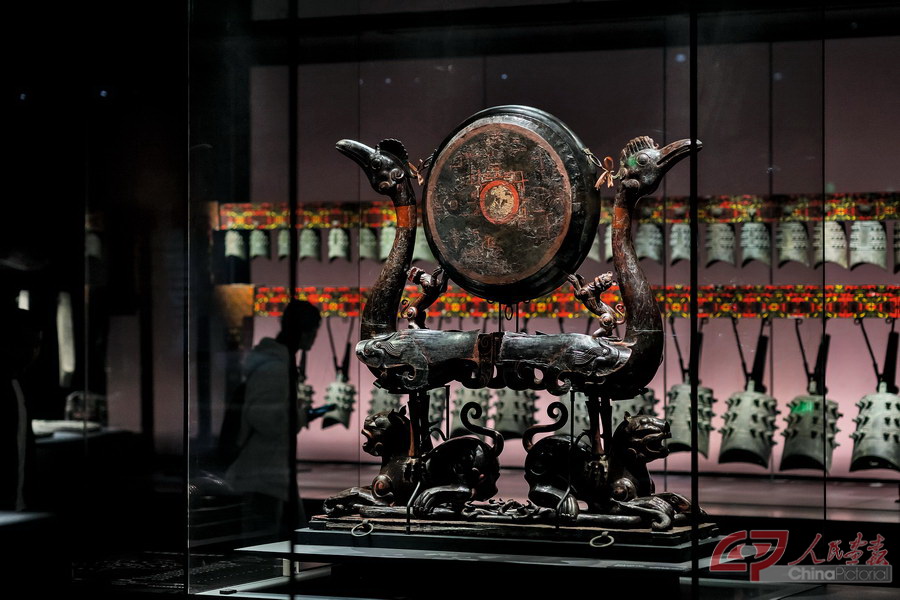

曾侯乙编钟局部细节。 摄影 郭莎莎/人民画报

灵秀湖北,楚楚动人;荆襄大地,巍巍屹立。在中华五千年的历史长河中,湖北保留了深厚的文化底蕴,将南北文化差异融会贯通,形成了荆楚文化包容与开放的气度。而湖北省博物馆,将这一切浓缩呈现。

被誉为“天下第一剑”的越王勾践剑,曾与越王勾践分处两地,历经2500年出土后锋利如初;被称为中国古代音乐文化“活化石”的曾侯乙编钟,再现了春秋战国时期的礼乐制度;被誉为中国第一封家书的云梦睡虎地黑夫秦简,让历史有了温度……这些在中国历史上如雷贯耳的名字,都属湖北省博物馆的馆藏,它们在展厅中静默无声,却胜千言。

越王勾践剑

春秋晚期

1965年江陵望山1号墓出土

全长55.6厘米、剑身长47.3厘米、剑格宽5厘米

迄今为止,越王剑先后出土20余件,但越王勾践剑的工艺之精美,则首屈一指,无与伦比。经现代仪器分析测定,勾践剑为青铜铸造,其主要成分为铜、锡、铅、铁和硫等,其剑脊部分含铜量高,使剑具有较大的韧性,不易折断;刃部含锡量高,使剑具有较大的硬度,更为锋利。越王勾践剑集当时各种先进的青铜冶炼技术于一体,代表了当时吴越铸剑技术的最高水平,是不可多得的国宝级文物。 摄影 郭莎莎/人民画报

筑融山水、道法自然的楚式风貌湖北省博物馆馆藏青铜器中,一件名为“楚屈子赤角铜簠”的器型很有特点:由盖和器身组成,上下对称,盖为上小下大的梯形形态,器身则反之,两者形状相同,合则一体,分则为两个器皿。这种上即下、下即上,合而为一的巧妙构思,让人很容易联想到老子“混沌”“道生一”的理念。

而从远处看湖北省博物馆,北馆屋顶呈梯形,南馆为倒梯形,两者正好与簠的形态吻合。

彩绘人物车马出行图

战国

1987年荆门包山2号墓出土长87.4厘米、宽5.2厘米

这是一件漆奁外壁一周的漆画,描绘了战国时期人物车马出行的场景。整幅画用5棵柳树将画面隔成5个画段,第一和第二画段表现的是出行场面,第三画段只画了1只狗和1头猪,它们跃身急奔的神态,好像是要向主人报告来访者已近的讯息。第四和第五段表现的是迎宾场景。这幅画是迄今为止发现的中国最早的情节性绘画,也是最早的通景彩画。 湖北省博物馆 供图

和谐是中华文化的核心理念,也是贯穿南北、融合东西的荆楚文化的重要特质。流畅、奇突、豪迈、虚幻是楚文化的审美特征。“钟鼓凌空震三楚”“飞楼百尺照湖水”等诗句印证了楚建筑的博大气势。恢弘的楚建筑虽然在地面上荡然无存,但大量深埋地下的文物以及木工、金工、绘画、雕刻、髹漆技艺的卓越,足以佐证楚建筑的精美。

湖北省博物馆建筑群展现了楚文化的丰厚内涵。由北馆、东馆、西馆构成的湖北省博物馆老馆建筑群坐南朝北,居中的北馆为核心,东馆、西馆为两翼,形成中国传统的“品”字形布局;开阔的博物馆广场,双阙门楼构成的大门,高度体现了“中轴对称、一台一殿、多台成组、多组成群”的楚国高台建筑格局和“楚宫双阙对阳台”的建筑风貌;老馆的七个屋面,呈现大小、高低的韵律变化,形似七星高照。南馆则以“鼎盛江城、楚韵基石”为设计理念,在建筑样式上取形于“鼎”字,表达出“楚韵基石”的超拔之美。

“二十八宿图”彩漆衣箱

战国早期

1978年随州曾侯乙墓出土

高40.5厘米、长71厘米、宽47厘米

本件盖、身分别用整木剜成。盖面中间朱书篆文“斗” 字,象征北斗七星,环绕“斗”字顺时针书写有二十八宿名称。衣箱上的二十八宿图像是我国迄今发现的关于二十八宿全部名称的最早记载,也是二十八宿与四象相配的最早记录。 湖北省博物馆 供图

博物馆掩映于山水林木之间,天气晴朗时,站在新馆南侧边庭,可以眺望周边的湖光山色。南馆衬于北馆,使整个建筑形成新旧相融、有机统一的整体,成为东湖之畔一座经典文化地标。

荆楚文化的渊薮殿堂

行走在湖北省博物馆北馆观展,是一种全新的体验。睡虎地秦简、郧县人头骨、元青花四爱图梅瓶……四大主题展览展出3500余件(套)文物。全新的展览内容,从古代文明到近代风云,再到现当代英杰,勾勒出荆楚大地百万年璀璨历程,全景式地展示了湖北不同历史时期的重要作用和文化成就,为观众带来一场穿越古今的文化盛宴。

虎座鸟架鼓

战国

2002年枣阳九连墩2号墓出土

通高135.9厘米、宽134厘米

虎座鸟架鼓是战国时期楚国的乐器,也是楚墓中出土的最为典型的文物。主体由双虎、双凤鸟、扁鼓组成。两只昂首卷尾、四肢屈伏、背向而踞的卧虎为底座,虎背上各立一只长腿、昂首、背向而立的凤鸟,中间的扁鼓悬于凤冠之上,由凤身上的两小虎奋力擎举。凤身上再站两小虎,在众多虎座鸟架鼓中仅此件见。器身通体髹黑漆,运用红、黄色彩绘,彰显了楚文化的浪漫与神奇。 摄影 郭莎莎/人民画报

茫茫九派流中国,九省通衢看湖北。

湖北地处长江中游,历史悠久,文脉绵远,是荆楚文化的发祥地,也是农耕文明发源地、长江中游持续千年的文明中心,见证了曾国的传奇和楚文化的璀璨夺目,在中华文明的起源和发展中发挥了重要作用。

坐落在东湖之滨的湖北省博物馆,拥有各类藏品46万余件(套),是传承和弘扬荆楚文明的重要窗口,被誉为荆楚文化的渊薮殿堂,其前身可追溯至1928年成立的湖北省立公共科学实验馆。1953年,湖北省人民政府设立湖北省博物馆筹备处,由此开启了湖北省博物馆的新篇章。

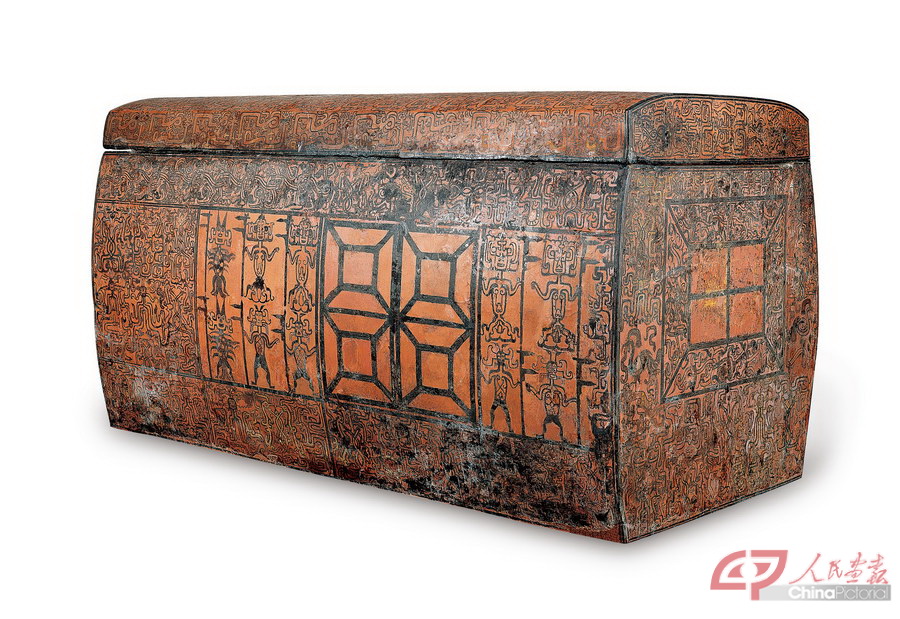

曾侯乙内棺

战国早期

长250厘米、通宽127厘米、高132厘米

曾侯乙的主棺分为内、外2件,内棺以红漆作底,饰以黑、黄、金等色纹饰。围绕内棺两侧的窗格纹,勾勒出许多龙蛇、鸟兽和神怪图案,更有手持双戈戟、头生双角的羽人武士,守卫着主人。 湖北省博物馆 供图

70多年来,湖北省博物馆主持发掘了一批重大考古项目,盘龙城遗址、屈家岭遗址、望山沙冢墓群等。一大批荆楚瑰宝的面世让困扰学界的众多难题逐步澄清,为馆藏和展陈打下殷实基础。同时,湖北省博物馆还开展一批重大文物保护项目,获得了一批文物保护专利。

如今,湖北省博物馆已形成以商周青铜器、战国秦汉漆木器、楚秦汉简牍、先秦及明代藩王墓出土的金玉器为特色,体系完整、数量丰富、质量精湛、地域特色鲜明的馆藏,打造了一批重要的基本陈列,成为具有鲜明地域文化特色的文化窗口。

金凤簪

明

2001年钟祥梁庄王墓出土长24厘米,重94.6克

金凤簪随葬有一对,此为其一。金簪制作工艺精美,簪头是镂空的一只金凤,凤凰站立在一朵镂空的云朵之上,双腿直立,胸脯挺起,双翅张开,凤尾羽毛蓬松着高高翘起,眼睛向下望着,像是从高空俯瞰着大地。金凤及云朵全部以累丝工艺制成,充分反映了明代时期高超的金工工艺。 湖北省博物馆 供图

促进文明互鉴的“国家文化客厅”

如绵延壮阔的长河,中华文明历经数千年流淌而未曾中断。大江东去,楚风悠长,流传千年的荆楚文化不断绽放出新的时代芳华。

2018年4月,国家主席习近平同来华进行非正式会晤的印度总理莫迪在湖北省博物馆参观精品文物展。两国领导人一同欣赏具有悠久历史的中华文明、特别是荆楚文化,并就加强中印两个文明古国交流互鉴、推动不同文明和谐共处和对话交换意见。

金钑花钏、金镶宝石镯

明

2001年钟祥梁庄王墓出土

右花钏:长12.5厘米、圈径6.5-6.7厘米,重295.2克

左花钏:长13.8厘米、圈径6.5-7.5厘米,重292.4克

金钑花钏造型别致,共有两件,是用宽0.7厘米、厚0.1厘米的扁状金条盘绕12圈,做成弹簧状,两端再以金丝缠绕固定,并调节松紧。花钏又称“缠臂金”,是中国古代女性缠绕于臂的装饰品,缠臂金的奥妙在于戴上之后无论从什么角度看,所见都为数道圆环,而相互不关联,宛如佩戴着多个手镯般美丽。

与花钏同时出土的还有一对嵌有珠宝的金手镯。金镶宝石镯由两个半圆形的金片合成,有插销,可以自由启合,嵌红宝石、蓝宝石、绿色东陵石、祖母绿等宝石。湖北省博物馆 供图

博物馆记录历史,更面向未来。作为大国文明的窗口, 70多年来,特别是党的十八大以来,湖北省博物馆依托精品文物,不断加强同世界各地的文化交流,在促进世界文明交流互鉴方面发挥着重要作用。

在湖北省博物馆的诸多珍贵文物中,来自郑和时代的梁庄王墓出土的金锭等,生动展现了海上丝绸之路带来的中西文化交流。共建“一带一路”倡议提出11年来,湖北省博物馆向俄罗斯、埃及、墨西哥、蒙古等国家和地区引进和推出一系列展览,在海内外赢得良好口碑和声誉。2019年11月,“礼乐·华章—中国湖北文物特展”走进印度,在印度国家博物馆持续展出两个月。

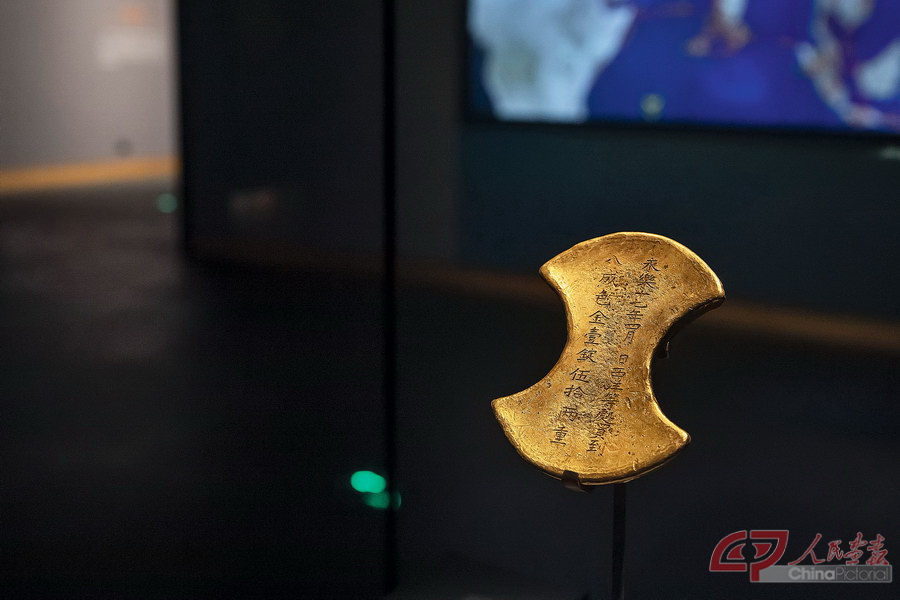

郑和下西洋金锭

明

2001年钟祥梁庄王墓出土

长13厘米、宽9.8厘米、厚1厘米,重1937克

金锭正面铸有“永乐十七年四月日西洋等处买到八成色金壹锭伍拾两重”的铭文。此块金锭是郑和第五次出使西洋的返回途中用购买的黄金在宝船上制作的,回来后上缴朝廷。由于明朝亲王婚礼有朝廷赏赐“定亲礼物” 金锭50两的制度,因此这件由郑和带回的金锭,可能就在梁庄王迎娶梁王妃时朝廷作为定亲礼物赏赐给他们了。 摄影 郭莎莎/人民画报

2024年4月至7月,由湖北省博物馆等主办的“凤凰故国—青铜时代曾楚艺术展”在旧金山成功举行,展品多达263件/组,是近年来中国在美国举办规模最大、珍贵文物最多的展览,有力加深了两国人民的相知相识。

全国文博研究学术高地

2021年,中国发布了《关于推进博物馆改革发展的指导意见》,提出了“推动研究型博物馆建设”。博物馆不仅承担着保护优秀传统文化的重要作用,还需要融入社会发展,发挥在文化传承与创新中的积极作用,因此,研究与博物馆的发展息息相关。

透雕龙纹玉璜

战国

长16厘米、宽4.7厘米

玉璜状若彩虹,是古人用来祭祀北方神明的礼器。这件玉璜出土于曾侯乙内棺,器身透雕成对称的龙蛇图案,全器布局严谨,线条流畅,造型美观。 摄影 郭莎莎/人民画报

湖北省博物馆是全国首批中央与地方共建的国家级重点博物馆,高度重视学术研究工作。2023年9月,湖北省博物馆发布《湖北省博物馆三年发展计划(2023—2025年)》,明确提出创建“中国特色、世界一流”博物馆,打造全国文博研究学术高地。

为推动博物馆学术研究和博物馆事业高质量发展,促进科研管理的规范化制度化建设,激励年轻科研人员创新成长,2023年,湖北省博物馆印发《湖北省博物馆馆级科研项目(课题)管理办法》《湖北省博物馆学术委员会章程》。湖北省博物馆研究中心主任杨理胜介绍道:“2024年度共收到申报的项目(课题)近40个,内容包括文物与博物馆研究、博物馆治理、文物保护、文物修复利用、社会教育项目开发、文创设计开发、信息技术开发、后勤保障等多个领域,涉及博物馆工作的方方面面。”

金镶宝石帽顶

明

高7.5厘米、底径4.8厘米,重76.7克

帽顶顶部以拴丝工艺镶嵌一颗近200克拉的橄榄形无色蓝宝石,是考古发现最大的无色蓝宝石,金质莲花底座镶有各色珍贵宝石,整件帽顶熠熠生辉。 摄影 郭莎莎/人民画报

近年来,湖北省博物馆与武汉大学简帛研究中心等单位合作,利用红外成像系统等先进技术,对馆藏简牍进行拍摄,先后出版了《楚地出土战国简册合集》《秦简牍合集》《望山楚简》(普及本)等学术成果,为进一步的学术研究提供了新材料,推动了历史学与古文字学等相关学科的发展;在2024年文化和自然遗产日,湖北省博物馆联合故宫博物院,成功运用工业CT技术,首次获取了曾侯乙尊盘完整的三维结构模型,并通过数字化处理制作了三维数字化复原视频,这一研究成果为观众庖丁解牛式地呈现了尊盘纷繁复杂的结构,揭示了古人化繁为简的工艺智慧与精益求精的工匠精神,这是湖北省博物馆系统加强馆藏文物研究保护,促进科技赋能的具体体现;围绕湖北历史文化研究、长江文物保护利用研究、博物馆学研究及音乐文物研究四大研究领域,湖北省博物馆特色科研体系在逐步构建,《湖北文博》的创刊发行也重点聚焦于此,创刊号正式出版后一度登上中国博物馆学术与研究热点榜单……从学术研究到更广阔的天地,湖北省博物馆的当代价值正在进一步拓展。

曾侯乙编钟

战国早期

1978年随州曾侯乙墓出土总重2567千克

编钟是由大小渐次变化的青铜钟编组而成的打击乐器。迄今为止,在我国发现的先秦编钟已有100多套,曾侯乙墓出土的青铜编钟规模最大,数量最多,铸造最精,音乐性能最好,保存最为完整,是世界上绝无仅有的重大发现。全套编钟共65件,由45件甬钟、19件钮钟和1件镈钟组成,分3层8组悬挂在呈曲尺形的铜、木结构钟架上。每件钟均具备“一钟双音”的特征。 湖北省博物馆 供图

提升民族自信的“大学校”

习近平总书记强调,博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂,是连接过去、现在、未来的桥梁。博物馆承载着历史,凝结着记忆,是看得见的民族精气神,是摸得到的文明根与脉。

观众驻足观看曾侯乙编磬。 摄影 郭莎莎/人民画报

近年来,随着“国潮热”“博物馆热”“研学热”持续升温,加之新技术、新手段、新创意的运用,不断吸引着更多人走进湖北省博物馆,认识荆楚文化、中华文明的灿烂,助力博物馆成为大众感知中华文明的“大学校”。

观众在湖北省博物馆展厅内拍摄吴王夫差矛。 摄影 郭莎莎/人民画报

自2007年起,湖北省博物馆面向公众免费开放。

2018年11月,湖北省博物馆推出了具有全国示范性的 “5G智慧博物馆”,以5G技术拉动文物、文化呈现手段转型,改变了传统的文字、图片传播的方式,将曾侯乙编钟、越王勾践剑等一批珍贵文物进行了3D仿真,进行“毫米级” 重现,通过视频、语音讲解、3D文物影像、计算机视觉AR技术,为观众呈现了一套丰富的“掌上展播”。

观众在湖北省博物馆展厅内电子显示屏前沉浸式看展。 摄影 郭莎莎/人民画报

2021年12月,湖北省博物馆三期新馆对外开放,全面建成后的湖北省博物馆展览面积达3.6万平方米,位居全国省级博物馆前列,成为江城又一文化地标。徜徉在由曾侯乙编钟奏出的千古绝响里,越来越多的人在这里走近国宝、触碰历史,充分享受中国传统文化的魅力,感怀历史延续、文脉流淌。

曾侯乙铜鉴缶(局部)。 湖北省博物馆 供图

泱泱中华文化,如日之升,如月之恒,是世界人类文明史的璀璨明珠;涓涓荆楚文化,承古拓今,生生不息,成中华南北文化交融的桥梁。湖北省博物馆在建设中国特色、世界一流博物馆的路上阔步向前。

诗人郭小川曾说:“不走南疆,不知新疆如此天高地广;不到喀什,不知新疆如此源远流长。

在南海之滨,一朵象征盛世的莲花傲然绽放,历经25载春秋,见证了“一国两制”实践的辉煌成就。

时光荏苒,25载的辉煌历程既是时间的积累与沉淀,也是澳门人民世代携手共进、共同努力的生动写照。