当前位置 : 首页 >> 专题 >> 2025年 >> 中国核工业创建70周年 >> 正文

在北京西南远郊有一片土地,至今依然保留着上世纪50年代建造的厂房、生活区和专家楼。工作区中有一块长超三米、高过两米的绿色磁铁引人注目。这就是中国第一台回旋加速器的主磁铁。一路之隔的花园里,立有钱三强、王淦昌两位 “两弹一星”元勋、原子能院前任院长的雕塑。步入花园的另一侧,一座式样古朴的反应堆大楼内,建有中国第一座重水反应堆,人们称之为“功勋堆”。

这里,就是有着“中国核工业摇篮”之称的中核集团中国原子能科学研究院(以下简称“原子能院”),也是中国第一座重水反应堆和第一台回旋加速器(简称“一堆一器”)诞生之地。

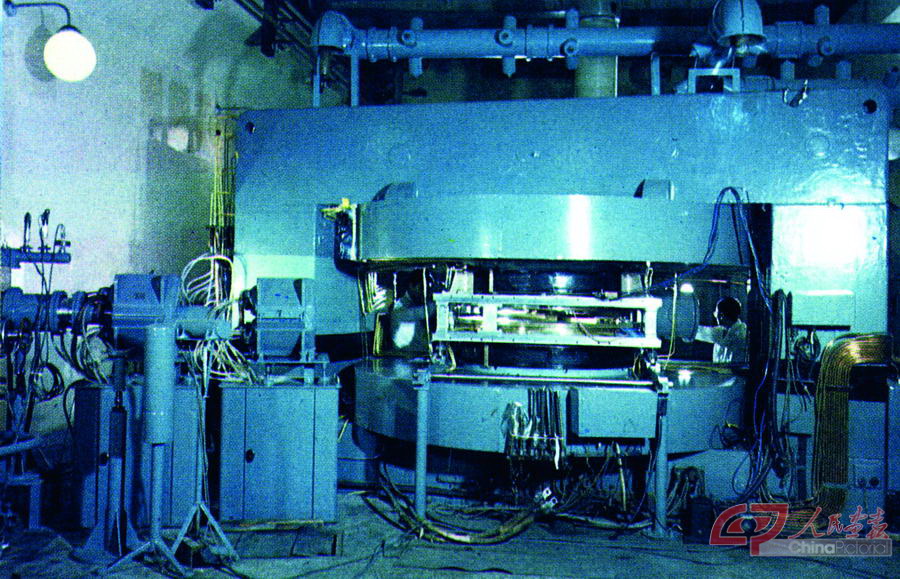

中国第一台回旋加速器

1958年6月10日,中国第一台回旋加速器调试出束。 中国原子能科学研究院 供图

1955年,党中央作出了大力发展中国原子能事业的战略决策。从1956年5月破土动工到1958年7月完工,一座原子能科学研究基地在田野上拔地而起。

反应堆和加速器是开展原子能研究需要的重要基础核设施,没有这些大型核设施,所有的研究只能是纸上谈兵。1958年,在苏联的援助下,原子能院建成“一堆一器”,标志着中国跨入原子能时代。“一堆一器”的落成,使中国核科学的研究装备和实验手段大幅改善。原子能院科研人员充分利用相关研究装备产出了累累硕果,尤其是为“两弹一艇”(原子弹、氢弹、核潜艇)研制建立了卓越功勋。

如今,第一座重水反应堆已经停闭,第一台回旋加速器也已退役,原子能院却从“一堆一器”走向“多堆多器”,成为国内加速器与反应堆类型最多的综合性研发基地。在数十年的研发过程中,原子能院全面掌握了快堆技术,取得了一大批自主创新成果和专利,形成了完整的研发能力,并培养了一批优秀的技术人才队伍。

1958年6月13日,中国第一座重水反应堆首次临界。 中国原子能科学研究院 供图

2010年,原子能院建成中国首座快堆—中国实验快堆。标志着中国在占领核能技术制高点、建立可持续发展的先进核能系统上迈出了重要一步。2011年7月,中国实验快堆实现40%功率并网发电。2014年12月,在完成各项重要调试试验后,实验快堆首次实现了满功率并网发电运行72小时。此后,接力棒便传到了运行人员手中。由于实验快堆即使在停堆期间,各路系统也要保持继续运转,运行人员需要24小时随时待命。

中国实验快堆是国家高技术研究发展计划(863计划)支持的重大科研工程项目,是我国唯一的快堆技术试验、应用、研发平台,也是我国开展闭式燃料循环技术研发的主要设施之一。2010年7月21日实现首次临界,并开始进行相关实验工作。 中国原子能科学研究院 供图

作为第一批快堆运行操作人员,中国原子能科学研究院反应堆工程技术研究所副总工程师徐斌始终把快堆安全运行作为头等大事。在保障一个个大型科研设施安全稳定运行的背后,是原子能院数支团队夜以继日、连续作战、通力协作的结果。“实验快堆是国内第一座快堆,许多经验都需要我们自己摸索。快堆队伍坚持恪尽职守、谨小慎微的准则,加上年轻一代传承主动学习、敢于担当的精神,保障了实验快堆的长期平稳安全运行。”徐斌说。

2021年,原子能院正式启动一体化闭式循环快堆核能系统的研发和设计研究工作。作为中国核能发展“三步走”战略第二步的高级阶段和必然选择,一体化闭式循环快堆核能系统将有力保障核能可持续发展,助力中国“双碳”目标实现。与此同时,加速器也在不断发展:静电加速器、串列加速器、多能量电子直线加速器及型谱化回旋加速器不断涌现,能量越来越高,型号越来越多,应用也越来越广。

从“一堆一器”到“多堆多器”,随着堆器事业的不断壮大,中国实现从“引进来”到“走出去”的跨越。微型核反应堆多次出口,高端电子加速器扬帆海外,一系列成绩标志着中国多项核电技术已从“跟跑”到“并跑”甚至“领跑”。

中国先进研究堆 中国原子能科学研究院 供图

“一堆一器”

中国第一台回旋加速器和第一座重水反应堆(简称为 “一堆一器”),如今已成为时代的永恒见证。1958年9月27日,“一堆一器”在北京正式移交生产,标志着我国已经跨进了原子能时代。1984年,回旋加速器完成历史使命,光荣退役;2007年,重水反应堆经过近五十年的安全运行,正式停闭。从基础研究到“两弹一艇”技术攻关,再到和平利用原子能,“一堆一器”为中国核事业的发展作出了不可磨灭的历史贡献。

诗人郭小川曾说:“不走南疆,不知新疆如此天高地广;不到喀什,不知新疆如此源远流长。

在南海之滨,一朵象征盛世的莲花傲然绽放,历经25载春秋,见证了“一国两制”实践的辉煌成就。

公元前223年,秦楚激战。黑夫和惊兄弟在战场上写下家书报平安,那一片木牍是战时暗夜里最亮的光。如今,这封家书被展出于湖北省博物馆云梦分馆。