“或许明天我将衰老,今天仍是青春万岁”“没有精神上的自由驰骋就没有文学”。从“少年布尔什维克”到“人民艺术家”,王蒙对国家、对人民、对生活的热爱从未改变。也正因此,他那些植根于民族沧桑的历史巨变、蕴含着丰厚的文化内涵、彰显着强烈时代气息的文学作品,才会影响了一代又一代中国人。

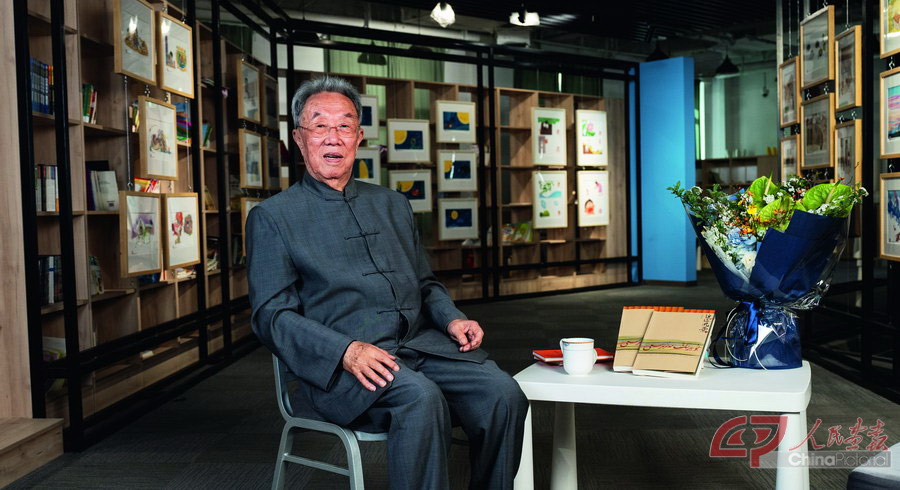

王蒙(1934—),中共党员,中共第十二届、十三届中央委员,第八、九、十届全国政协常委,中国当代作家、学者,原文化部部长,中国作家协会名誉副主席,中央文史研究馆资深馆员。著有长篇小说《青春万岁》《活动变人形》等近百部小说,长篇小说《这边风景》获第九届茅盾文学奖。曾获意大利蒙德罗文学奖、日本创价学会和平与文化奖、俄罗斯科学院远东研究所与澳门大学荣誉博士学位、约旦作家协会名誉会员等荣衔。2019年9月被授予“人民艺术家”国家荣誉称号。

摄影 王蕾/人民画报

1953年,19岁的王蒙开始创作人生中的第一部长篇小说《青春万岁》,由此,踏上了文学之路。2019年,中华人民共和国成立70周年前夕,85岁的王蒙获颁 “人民艺术家”国家荣誉称号。这位与新中国共同成长起来的作家,怀着对祖国的满腔挚爱笔耕不辍。

王蒙父亲王锦第与孩子们,左起堂姐王蕊、王蒙、父亲王锦第、姐姐王洒、堂姐王生生。

70多年来,王蒙先后发表作品2000万字,被译成30余种文字在各国和地区出版。他用笔墨记录了新中国的发展,以恢宏沧桑的文字抒发了内心浓郁的家国情怀;他关注人民的命运,书写人民生活的变迁,用饱含深情的语言描绘了宏大的多民族生活图景;他探究中华文化的根与魂,秉持文化工作者的使命与责任,为培根铸魂,树立文化自信,促进社会主义文化繁荣发展,作出重大贡献。

“以文化人,更能凝结心灵;以艺通心,更易沟通世界。” 已近鲐背之年的王蒙,仍保持着“学无涯、思无涯、其乐亦无涯”的青春心境,以青春的激情和青春的笔调,书写着中国人民在前进道路上的丰富历程、无边风景。

《人民画报》:您是如何开始用自己的笔、用文学的方式来记录青春的?

王蒙:从上小学开始,我最喜爱语文、数学两门课程。 1953年,大规模有计划的社会主义建设正在蓬勃开展。我想着我还是太年轻,希望离开工作岗位去考大学,当时想学建筑,可是我又很喜欢文学。尤其当我读了苏联犹太裔作家爱伦堡的著作《谈作家的工作》后,觉得可以试一试。自此,我踏上了写作的道路。

《人民画报》:当时您对自己的写作有没有感到惊喜?

王蒙:我在写作过程中,一方面感到对于结构的把控尚显生疏,一方面又深感有许多话语想要倾诉。而且我深知我所表达的内容具有独特性,因为我有少年的视角、共产党员的立场,又写革命相关的内容。通常,全球范围内描绘中学生生活的作品多被归类于儿童文学范畴,往往侧重于表现学生们上学淘气、不听老师话、不好好学习、同学之间关系不好等主题。因此,我相信我所创作的作品,将以其独特视角和内涵,独树一帜。

《人民画报》:您14岁入党,19岁开始写《青春万岁》,其中有一句“所有的日子都来吧”。您当时的灵感怎么来的?

王蒙:我想因为我从少年时代就参加了革命,而革命本身是很激动人心的,甚至是有一种少年的浪漫情怀在里头。新中国的成立是让人很激动的事情,但同时我也体会到这样一种激情、这种浪漫的期待,并不可能永远如此。我很希望把解放初期,也就是我在1952年前后的一些事情、一些心理记录下来,就好像是把这种胜利的青春、革命的青春激情立此存照,免得等以后过去了再想也想不清楚。所以写作对于我来说,是对这种罕见的、特殊的、充满了激情和感受的日子的记录和刻画。“所有的日子都来吧”就是我写作期间的每一天、每一次的心情。那时候我还不好意思在工作时间“欻欻欻” 地写,所以我第一稿都写在笔记本上,工作之余一有灵感就写下来,然后再把它们组织到一起。

《人民画报》:您用《这边风景》记录了您在新疆的经历,为什么会选择新疆?

王蒙:我去新疆的一个很重要的想法就是,我虽然在写作,而且已经声名鹊起,被各方面所瞩目,但是我的生活经历、生活经验还是太贫乏了。我当时很注重毛主席的一句话,知识分子和工农兵的结合。毛主席还有一个说法是知识分子要经风雨见世面,这个风雨就是群众斗争的大风雨,这个世面就是群众斗争的大世面。虽然我在婴儿时期也在农村待过,但是基本上没离开北京这个圈。我就希望到外地去,希望能够到当时所认为的群众当中、工农兵当中去,希望能深入到最基层的生活里去。还有一点,当时在北京有点找不着感觉了,因为在北京我被分配到高等学校,教课的条件非常好。可是一想到去新疆,我主观上认为在新疆最重要的是祖国的统一、民族的团结、边疆的安全,在这里我感觉找得到爱国主义,于是我选择了新疆。

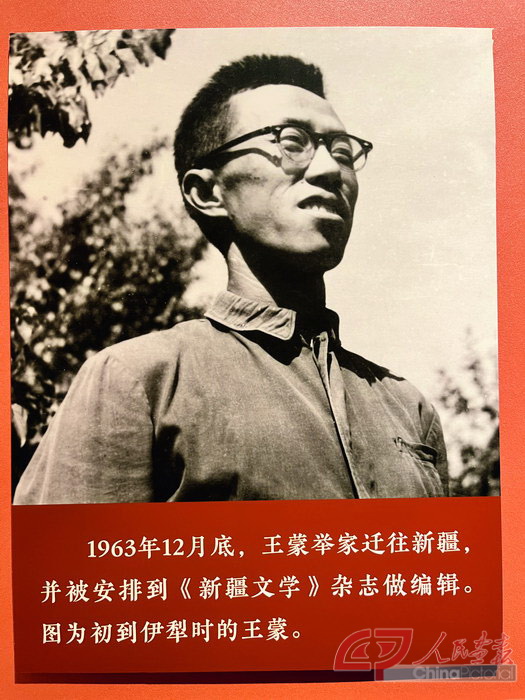

1963年12月底,王蒙举家迁往新疆,并被安排到《新疆文学》杂志做编辑。图为初到伊犁时的王蒙。

《这边风景》的“这边”说明这个地方和别处不同,和北京、天津等地的生活经验、习俗不同,人民的衣食住行别具特色。在新疆的16年里,新疆对我来说是这边,北京是那边。有时候在新闻上看到北京,就像看老远的一处西洋景一样。我认定我要在新疆扎根,我要获取完全不一样的人生经验、生活体悟。

《人民画报》:新疆的土地给了您很多温暖和激情。

王蒙:不仅是温暖,还有知识。那时去新疆,要先坐一天一夜的车到西安,在西安睡一觉,第二天下午三点坐另一辆车才到新疆。四天三夜,到新疆一下火车,站台上播送的是维吾尔族的歌曲,我从未听过这么原汁原味的维吾尔族歌曲。再一看房子,那个时候乌鲁木齐的房子还受苏联的一些影响,颜色也都不一样。房顶很多是平的,因为新疆的夏天降雨有限,所以房子不需要有房檐、不需要盖瓦片。夏天晒,有厚厚的房顶;冬天雪多,所以到了春天,大家都上房顶大扫除,把雪扫到地上去。

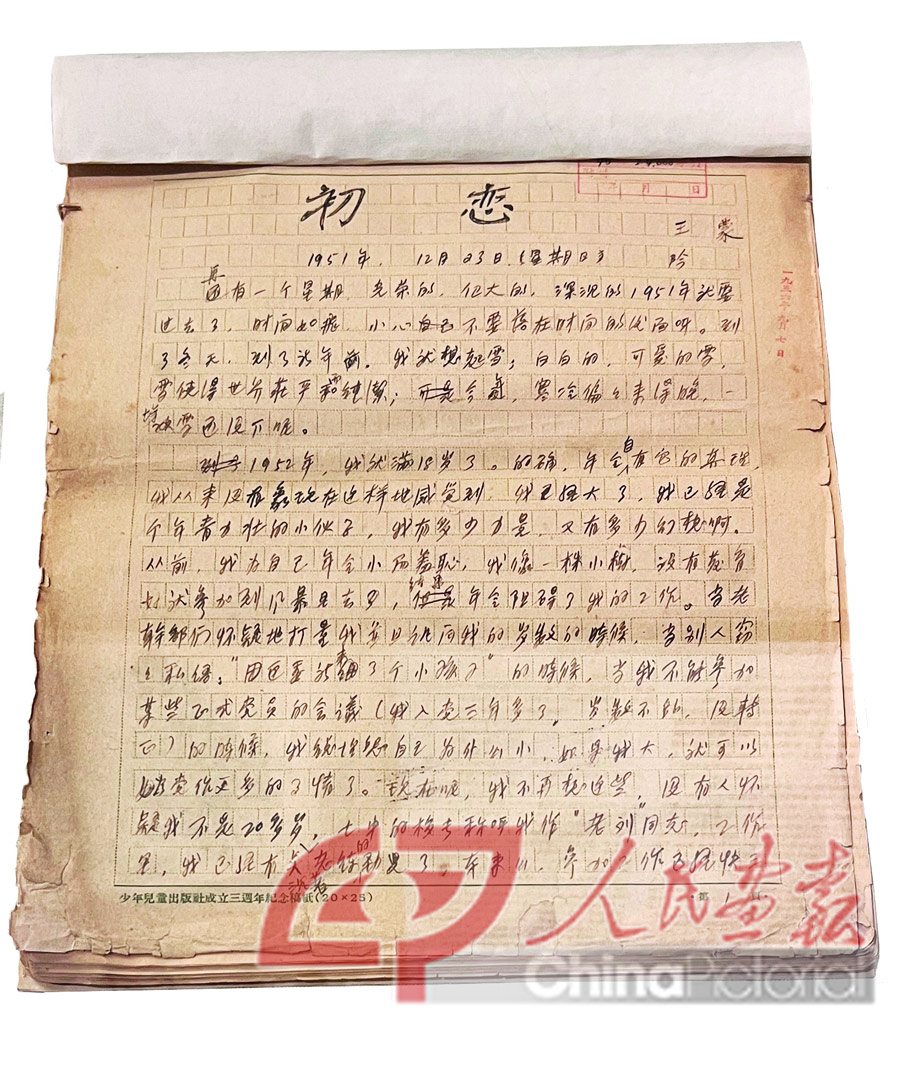

日记体小说《初恋》的手稿撰写完成于1956年,许多内容是从1951年、1952年真正的日记上抄录下来的,但在当时未能发表。2021年,王蒙根据尘封60余年的手稿重新创作,以《从前的初恋》为题出版。

《人民画报》:您现在依旧很热爱新疆。

王蒙:因为我和他们建立了深厚的感情,尤其是1965年到1971年。当时政策发生变化,我在伊犁市的一个村做劳动锻炼,同时还兼任一个大队的副大队长,在那里可以更好地和群众结合。只用了大约一年时间,语言关我也过了,能够和当地的人们打成一片。所以有人曾称《这边风景》这部小说是新疆伊犁的清明上河图。我还碰到一件事情,清华大学人文学院有一位新晋获得博士学位的新疆维吾尔族女学生,她的博士论文题目是《论王蒙小说中的新疆民俗文化书写》。因为我在作品里很详细地描写到他们的婚丧嫁娶、吃饭、打馕,他们的某些宗教仪式,他们养鸟、养鸽子,他们有时候互相之间的调侃,等等。这些方面确实写得比较深,很细致。她的论文里提到《这边风景》里仅写“打馕”就写了7页。

王蒙在新疆巴彦岱和维吾尔族乡亲们在一起。16年的新疆生活,成为王蒙创作《在伊犁》等怀念边疆岁月系列作品的源泉。

从1979年到现在,我回北京已经40多年了,每次再到新疆,到我劳动过的地方,有一些白胡子老头,见到我搂着我哭。还在那喊着:“哎呦!大队长来了。”当时他们也是十几岁的少年。现在新疆驻北京办事处的朋友和我通微信时,对我的称呼是“王大队”。

《人民画报》:您给自己找到了一份快乐。

王蒙:不只是快乐,这增加了多少生活经验呢,是不是?

包括农村的劳动,我也写得非常细致。比如,新疆割草时使用一种镰刀,叫做钐镰,镰刀柄长一米以上,刀也比一般镰刀大得多。打草时,挥一下,一片草全割下来了。当然要很小心,弄不好会割到自己的脚。在新疆浇水是咱们无法想象的,那是大水漫灌。内地浇水的地方叫园子。在新疆,给一片地浇水的时候,是临时打梗子,水来了,“砰砰”几下打一个梗子,水自然就分开了。我浇过一夜水,第二天早上都站不住了。这些都是在别处体验不到的劳动的快乐、劳动带来的幸福感。

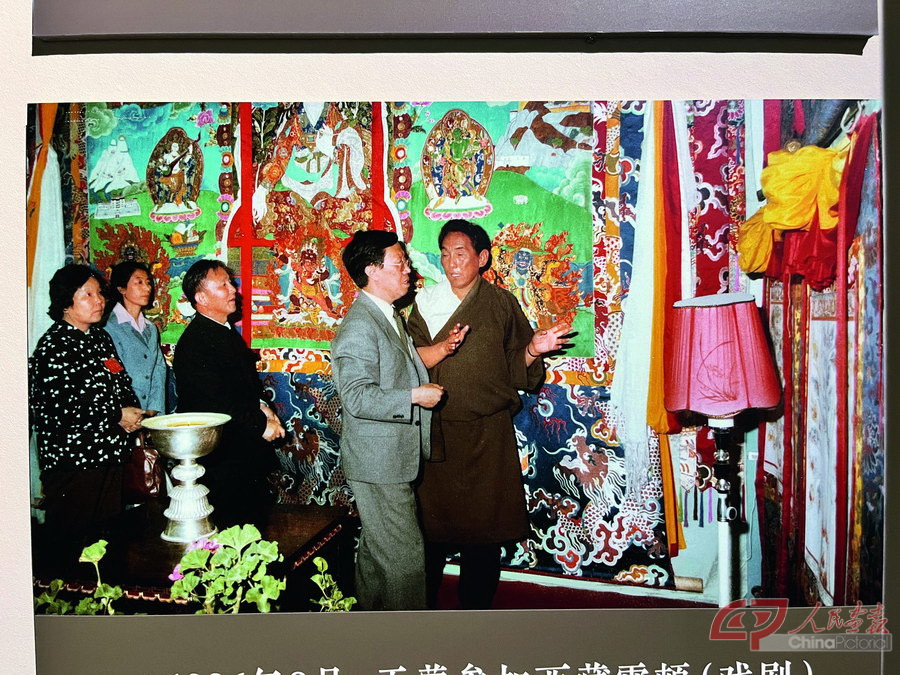

1986年8月,王蒙参加西藏雪顿(戏剧)艺术节。后来,他创作了长诗《西藏的遐思》,歌唱西藏的自然、宗教和风习。图为王蒙在拉萨参观寺庙。

《人民画报》:您回来以后成为作家,开始了您创作的又一个高峰,那个时候写了很多带有实验性的文学作品。

王蒙:对我来说,我从来不为实验而实验,我自己也从来没有计划过说我要实验。我只是在写不同内容时有不同的感受,有不同的冲动。对我来说,写作就和打乒乓球一样,没有人说这场必须是正手提拉,因为球没在正手,便提拉不了。我并不给自己固定一个风格,比如说我写心理,不见得篇篇都写心理,有时我写的是一件事的过程,有时写的是艺术感觉。

这种感觉、这样一件事情不一定具有重要的逻辑的意义,或者政治的意义,但是它触动了某种情境。就像一阵风刮来,雪花落进脖子里,会有一种不同的感觉;走着走着忽然发现花开了,又是另外一种感觉。所以我要忠于自己的生活感觉和艺术感觉,忠于自己的内心,没有为了什么目的去创新。我觉得人怎么能不创新呢?对人生有这样的体会,有这样的经历,找不到一个人和你重样。人心不同,各如其面,人生的经历不同,也是各如其面,所以人必然有自己的特点。就像今天写和明天写,感觉都不会完全一样。有时回过头来,想再重新写,至少和当年写作时的感觉不同。所以我说创新是文学的必然,是人生的必然。如果一个人有想象力,除了实际的经验以外,必然还有想象。而文学的可贵之处就在于,它既是从生活当中来的,又是充分地经过想象的,想象几乎是无边无涯无穷的。

1994年王蒙与冰心在一起。

《人民画报》:您认为目前的状况下还是要尊重人的想象力?

王蒙:在文学和艺术上还是要尊重人的想象力。人工智能可以吸收大量的信息,所以下棋很厉害,至于写小说,人工智能写的是四等、五等或者七等以下的小说。

比如下棋,人工智能将成千上万的棋谱都背会了,知道遇到什么情况该如何处理,甚至还能推演出人们想不到的棋谱。奥地利作家茨威格写过《象棋的故事》,一个人被无端囚禁了很多年,囚禁期间没有别的事情可做,便整天研究下棋,最后无敌于天下。但是他的大脑再也不会想其他了,最后他疯了。这可以说是已经有所预见。人工智能会越来越聪明,但是它要在既有的规则以内。

2013年4月6日,泰国公主诗琳通再次到王蒙家中访问。墙上的“好朋友”是2008年诗琳通到访时留下的题词。

《人民画报》:从政的经历对您来说意味着什么?

2023年12月21日,“青春作赋思无涯—王蒙文学创作70周年展”在中国国家博物馆开幕,王蒙参观展览。展览分为“青春万岁”“这边风景”“创作是一种燃烧”“大块文章”“文化的光照”5个部分,以近300张照片和550余件展品,全景记录王蒙70年来与新中国发展历史相伴、与祖国和人民同呼吸共命运的文学创作历程。 摄影 姜东

王蒙:政治生活对我来说非常重要,它是我对社会的追求,是我对社会的进步、人心的进步的期待,它是我的非常生动的生活。比如写20世纪、21世纪的中国的生活、中国的历史变迁,怎么可能完全脱离开政治呢?我愿意写出在政治生活的变迁之中人的真实的心灵起伏,有时候有困惑,有时候有希望和乐观,有时候有自己的难处,但是也有时候有自己的开朗。后来我觉得我更适合把精力放在文学上。三年半的部长经历使我提升了自己的站位眼光,但卸任文化部部长后,我也没有忘记作为一名共产党员的初心和使命。到今年10月份,我入党就满76年了,该反映的情况、该注意的事情、该履行的义务我从来也没有忘记过,从来也没有丢失过。所以,我认为在我身上不存在政治和文学有什么纠结的问题,相反我认为一个作家、一个诗人、一个小说家,有政治的热情,有政治的幻想,或者是想象,或者理想,这是一件好事情,会使他的作品的格调变得更高更宽更长久,我们看唐诗宋词都会看得出来,当有了一部分政治的内容的时候,高度是不一样的。所以我觉得一个人如果始终保持着政治的热情,但是又能慢慢地用更成熟的态度来对待一切政治上的风波,是一个好事情。

2018年6月7日,王蒙和单三娅在智利圣地亚哥市中心与小学生们合影。

《人民画报》:19岁写长篇小说《青春万岁》,88岁推出中篇小说集《霞满天》,您的写作时间跨度很长,这让人很感慨。

2023年4月8日,陕西西安,王蒙与贾平凹等陕西作家举行见面座谈会,畅谈文学和人生之路。 东方IC 供图

王蒙:每个人是不一样的,有的人写作的时间短或者作品并不多,这并不是缺点。曹雪芹只写了《红楼梦》,而且有一种说法是他并没有完成,后几十回为他人续作,但是没有人敢和曹雪芹相比。有些人的著作非常多,像法国的大仲马、小仲马,他们都进入了法国的先贤祠。所以作品数量的多少本身并没有什么。但是跨越的时间长,写起来心境有许多不同。老年的时候写作,我就觉得时间和空间的观念和年轻时完全不一样了。我随便写一个现在的小事,可是一想也可能想到百年前我还未出生时的事情。所以我写着今天又随时会跳到昨天去,我写着昨天随时又会跳到今天来,我写中国,因为我毕竟身处改革开放中,我在全世界走过60多个国家和地区,所以我就又会写到国外的一些经验,对于我来说,时间和空间的概念都已经无比的扩张。

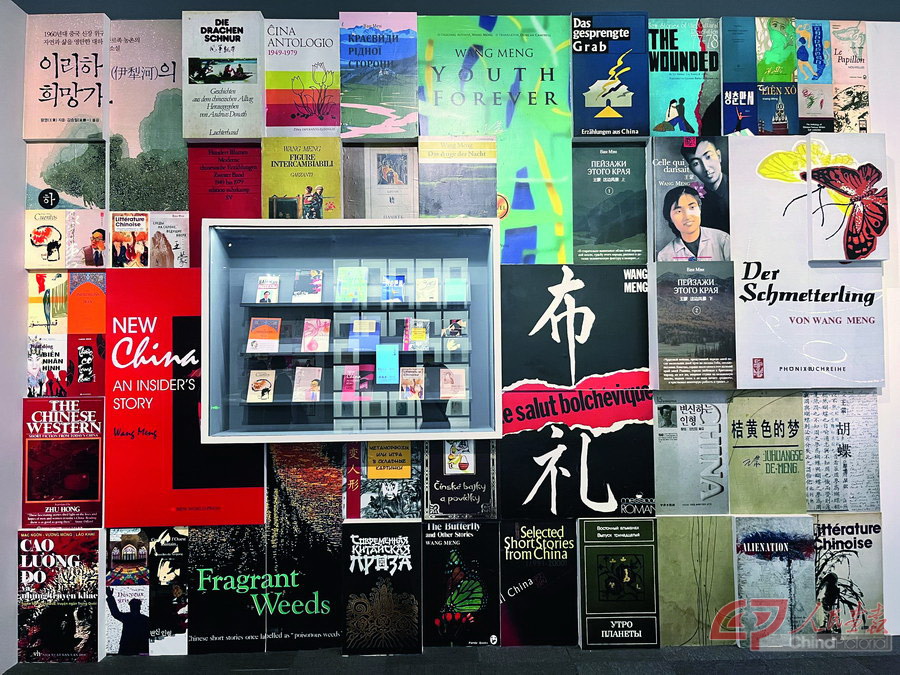

王蒙的作品被翻译为二十多种语言在各国发行。

在中国大运河成功申遗十周年之际,6月21日,摄影家程序影像作品捐赠仪式暨程序《大运河说》公益摄影展开幕式在北京远洋乐堤港举行。

身系“敦煌飞天彩带”的国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”靠泊上海吴淞口国际邮轮港。

南极,被称为“地球上最后的净土”。