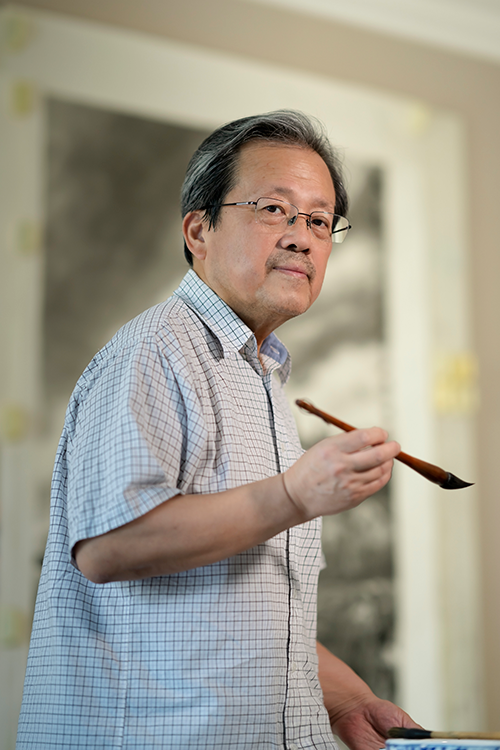

— 专访中央文史研究馆副馆长、中国美术家协会名誉主席冯远

中央文史研究馆副馆长、中国美术家协会名誉主席冯远 摄影 / 郭莎莎(人民画报)

习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出,要坚定文化自信、担当使命、奋发有为,共同努力创造属于我们这个时代的新文化,建设中华民族现代文明。

日前,就传承弘扬中华优秀传统文化、中国画的守正创新、文明交流互鉴等话题,本刊专访了中央文史研究馆副馆长、中国美术家协会名誉主席冯远。

《人民画报》:博大精深的中华文明是中国艺术创作的根基,中国画的发展也蕴含着文化的积累和精神的传递,在您看来,中国画的魅力何在?

冯远:我们今天讲中国画,常常是讲到清末民初这段历史的中国画,可以梳理出几条特点,比如诗书画一体、以线造型、平面结构、散点透视、随类赋彩等。新中国成立以后,曾经有过一个阶段改造国画,从那时候起,中国画、中国绘画的内容形式发生了变化,反映新的时代,反映工农兵。主题内容发生变化,技艺、形式、方法、语言都会发生变化。

中华文化对外交流意义重大。十九世纪末,中国一批留洋的艺术家,把西方绘画的训练方法介绍进来,办学培养了一大批新的美术专业创作教学、研究人员,开始了中国绘画向现代形态转换的历史进程,而且非常快。特别是改革开放以后,大量的西方现代绘画被介绍进入中国。这种文化交流的碰撞、激荡、互鉴、互惠,特别是当时中国甫一开放,青年艺术家包括我曾主动、积极地学习西方不同艺术创作理念。中国绘画的形态由此向多样化方向发展,所以我们今天看到的中国绘画,和我们原来看到的中国画(姑且认为是截止于清末民初的旧中国画)的面孔相比,已经发生了很大的变化。现在,大量的工笔绘画非常精妙,色彩清新,把丰富的色彩揉了进去。然后是材料、手法发生改变,像岩彩画、壁画、综合绘画等各种绘画手段融入,大大丰富了传统中国画的表现手法。那当然其中还有一支中国绘画中的水墨画,也就是从唐宋元以后兴起的水墨文人画、大写意画,这一支近些年来有点式微。因为完全用水墨这种单纯的技法语言来表达中国绘画中的写意精神,确实有难度。所以这些年在大型全国展览中,这类大写意绘画的好作品少。这一方面说明了中国绘画向多样化发展方向取得的成果,一方面也说明传统的精华的东西在今天面临着一个如何与时俱进的问题。如何能把这些精华既保留住,又能表现当代主题内容,这是艺术家要研究攻关的课题。

《人民画报》:中华优秀传统文化是文艺创作和创新的重要源泉。一方面,我们要在文艺创作中弘扬中华优秀传统文化,另一方面,我们总是把当代的作品和先贤的作品去做对比,如何理解这种比较?

冯远:这是必然的,因为我们要对传统文化有比较深入的学习研究继承的过程。今天美术院校中国画专业的基础训练是有严格的临摹古代绘画的传统做法的,这对掌握传统绘画的一些基本技法和方法论是必要的。今天的年轻人和孩子打开手机,能看到古今中外各种各样的艺术,当然就会有比较。什么样的炫目、夺人眼球,什么样的精妙,什么样的时尚、最能打动人心,自然会喜欢这些。但中国画能不能跟上这个时代发展步伐,这是一个大的课题。中国绘画诗性特征的传统保持、传承好的话,中国绘画的独特性就会屹立于世界文化之林而不朽。但如果完全像西方现代主义的形式大于内容,艺术将可能坠入一种纯粹的形式、观念的操弄,抽离了人本身的精神诉求和表现人们生活的理想情怀的话,难免会坠入一种虚无的样式主义。

我认为中国画有其在现代发展的文化优势,当然也面临问题,如何现代化,如何跟上世界的潮流,甚至在国际的文化语境中不断创新现代中国的形象,这是我们这一代人和年轻艺术家要关注的事情。

西方有自身的文化传统,东方文化也潜移默化地影响了西方艺术。今天的中国,经济体量达到了一定规模,文化自信随着经济地位、科技、军事水平的增长,也在一定程度上改变着西方人的看法。大众更不会有当年的国人的自卑心态,觉得中国不行了,文化落后了。

我想只有在这样一个状态下,即东西方文化的交流是平等、相互尊重的,那么这种互动就有意义,能涉及学术、探讨创新。我真心期望中国的艺术在未来经过几代人的努力,能够发展得比现在更好。

《人民画报》:国外如何看待当代中国画的发展?

冯远:早些年,中国对外交流中的美术展览,基本是把中国传统绘画的经典部分拿出去。对西方一些研究专家学者来说,他们看到了中国古画中的精湛部分,像宋元时代的《溪山行旅图》《万壑松风图》《千里江山图》等;大多数没有接触过或者很少看过中国画的人,会觉得中国画怎么那么灰暗,墨天、墨地。这当然是情有可原,因为中国传统绘画从早期的色彩丰富,到后来如像孔子所说的“绘事后素”,宋元文人画兴起,提出“洗尽铅华,归于平淡”等等的艺术审美观点,这些理念影响了当时绘画,尤其是文人画的作者中,相当多都是当朝官员,他们喜好的作品占据主流地位,甚至认为工笔画院画匠俗、不入流。这样一种品评标准、审美偏向的结果就是扬此抑彼。但实际上中国设色工笔画一路发展过来始终没有断线,即使在文人画最为登峰造极的时候,中国的工笔绘画也是发展进步着的。

怎么让外国人看懂中国画,这也有个过程。我们对中国的年轻人尚且要做普及,难道对另一类文化理念和审美价值取向的人类族群,不要做一些铺垫吗?所以从事文化交流的人员责任重大。我很乐意为此做公益,介绍中国画艺术特点和由来,这是重要的。我们也是一路从教育缺失补习过来的,就看后天怎么补,个人的学习能动性很重要。我从一个爱好者,然后逐渐入门入行,干了几十年,逐步理解这个道理,所以回过头来给年轻人、给从事国际传播的专业人员介绍一下中国画的源流和未来的展望,也是我的责任。

《人民画报》:文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。当代中国艺术创作不断与世界艺术交流碰撞,您觉得文明互鉴为什么重要?它的推进作用如何?

冯远:中国历史上的几次跨越式发展,都得益于对外开放,与世界开展合作,积极交流,虚心学习,然后不断更新创造,才能取得今天这样一种开放取得的成果,这是大家都能感同身受的历史变化。在今天,对外开放是国家的大政方针、世界趋势,不可能改变。如何在学人长技的同时,激发中国人的创造力,这是对外文化交流、文明互鉴的最重要的核心。

中华民族是好学的民族,中国艺术家是善于学习他人优长的群体,我亲历了国家对外开放的巨大变化和国家的现代化发展进程。文学艺术是这样,当年我们看的小说电影就那么几部,但今天能看到小说、电影、电视剧作品的数量之大,这种旺盛的创作动力,一方面满足了国内受众的需求,另一方面中国的电影、电视也正积极主动走向世界,对其他民族产生了影响,而且影响在日益扩大。绘画也是一样,我们不是去主动迎合他人喜好,而是拿我们的创新成果进行交流,让西方的同行感知到我们既有传统,也有学习、变革和创新的活力,让对方认识到互鉴的意义是互惠互利的。文明互鉴的最终结果是在增强国人文化自信的同时,建设中华民族现代文明并努力站在人类文明的高点。

北京中轴线两侧,胡同纵横交错,大小不一的名人故居、历史遗址、四合院、老字号等历史遗迹星罗棋布,交织出古都文化的千姿百态。这其中,还有一类特殊的建筑,这就是会馆。