十部传奇九相似,《牡丹亭上三生路》。这是一场穿梭于梦境与现实的追梦旅程,这是一次对“至情”的当代叩问。四百年前,汤显祖写下《牡丹亭》,书中人“因梦而死,因情而生”,今人看花,这份至情又如何被理解与再现?

“情不知所起,一往而深。生者可以死,死者可以生。”汤显祖笔下《牡丹亭》的题词,如今在中国国家话剧院的舞台上响起。11月5日,原创话剧《牡丹亭上三生路》首演。该剧作为北京文化艺术基金2024年度资助项目,以现代视角沟通经典叙事,探索个体生命意义与价值,演出持续至11月16日。

《牡丹亭上三生路》剧照

直问“至情” 一场不问结果的追寻

在中国的戏剧文化脉络中,《牡丹亭》是一座无法绕过的高山。汤显祖笔下,杜丽娘与柳梦梅“爱得死去活来”,成为东方浪漫主义的一处注脚。话剧《牡丹亭上三生路》以汤显祖经典作品《牡丹亭》为蓝本,保留了《牡丹亭》的基本故事线:杜丽娘因梦生情,为情而死,魂灵不灭;柳梦梅为梦所引,踏上追梦之路。他们在南安府梅花观中因一幅画卷相遇相恋,到最后柳梦梅冒死开棺,杜丽娘死而复生。二人执至情、藐死生,梦中之情,亦成正果。

三年前,导演高蕾蕾携话剧《三生路》入选中国国家话剧院“青年导演创作扶持计划(第一季)”。古典传奇的本质大部分以爱情为主题,而在三年前,高蕾蕾对《三生路》的创作更关注梦。“我不得不承认,当时在表现‘情’上,我是逃避的。我一直把《牡丹亭》理解为追梦的过程。”高蕾蕾坦言,“我甚至用我自己能理解的‘梦’去占据了所有‘情’的表现空间。”

《牡丹亭上三生路》剧照

经过三年沉淀与打磨,高蕾蕾对《牡丹亭》的理解发生了变化。在深入研究《牡丹亭》原著的过程中,她逐渐理解了“至情”的真谛。“我们终于找到了一个逻辑——我的灵魂比我先更早认识你。”

这一突破不仅来自对文本的研究,更来自剧组共同的实践。高蕾蕾特别感谢各位演员:“编剧、各位主创友人以及所有演员们,他们讲述了许多个体的生命体验,为我唤醒和补足了关于‘情’的认知和记忆。”高蕾蕾说,“在创作中,他们的提问也倒逼我不得不反思、感受、弥补所有原本属于‘情’的空缺。”

中国国家话剧院院长田沁鑫院长在指导创作时,也建议她深挖“情”、表现“情”。高蕾蕾表示,这份指导让她更加明确了创作方向。她告诉记者,如今在作品中呈现的,不是对三年前就已确定的“梦”的简单延续,而是在三年后重新感知的梦与情。

《牡丹亭》里的那个梦

“《牡丹亭》里的那个‘梦’,究竟是什么?”采访中,高蕾蕾眼神中闪烁着对这个问题的思考。

她认为,梦是“不为人所见、不为人所知的”,与现实的、可物质表现的、可量化的事实结果不同,甚至有时候自己醒来都是模模糊糊、记忆不得的。“但是它是存在的,是有意义、有价值的——人,是可以为了‘梦’而死的。”高蕾蕾说。

原著《牡丹亭》中的第一个梦,是柳梦梅的言怀之梦,他梦中“梅树下站着一个美人”,美人预言:“柳生柳生,遇俺方有因缘之分,发迹之期”。第二个梦,是杜丽娘的惊梦,她游园小憩后与柳梦梅相遇。两人对彼此的梦互不知情——柳梦梅不记得惊梦,杜丽娘不知道言怀。

《牡丹亭上三生路》剧照

“在惊梦一出中,柳梦梅说,‘小生一路跟着杜小姐回来,怎生不见?’那么他怎么知道梦中人叫杜小姐?见到杜小姐,他又说,‘小生哪一处不曾寻访小姐来,却听到小姐在深闺之中独自感伤。’”高蕾蕾解释了创作中的这一关键发现:“汤显祖在原文中留了一个缝——在惊梦之前没有提到杜小姐,但柳梦梅一开始便知晓她是杜小姐。”她在创作笔记中写道:“如果梦中他能看见之前杜丽娘在深闺中的感伤,那么是不是意味着,他入梦便是一个连续的故事,只是梦醒即忘。”

汤显祖的文本中存在着丰富的想象空间,创作团队敏锐地抓住了这个“互不知情”的矛盾,在话剧的舞台上创造出一种“多重梦境”与“时空交叠”的叙事结构。

对于柳梦梅叫画这一经典情节,高蕾蕾也有独到理解,她认为,“艺术是一种灵魂的共振”,柳梦梅的孤独和杜丽娘的愁情,通过一幅画打通了。“我们合理化的解释是,柳梦梅的灵魂在梦里一直在找杜丽娘,一直在看她。所以他会知道眼前人是杜小姐。”高蕾蕾说,“这就是情不知所起——我的心比我的认知更早地认出了你。”

高蕾蕾对“梦”的诠释也延伸到更广阔的生命体验。她阐述了自己的创作理念:“16岁的杜丽娘之所以有那么强烈的情绪,不是因为她受了多大的压迫,而是她在那个时间点突然意识到自己是一个独立的人。”她以自身经历为例:“我在高中时突然意识到人是会死的,这对当时的我来说接近于天打五雷轰。这种对生命意义的追问,是每个时代的年轻人都会面临的课题。”

剧中,杜丽娘与柳梦梅能够坚信那个“看不见”的梦、纵然身死而不退转。“在这个世界上,这样‘执梦前行’的人却是千千万万的,他们不乏执念、不乏勇气、不乏行动。”高蕾蕾说。这样的“梦”对个体生命、对群体人类都意义非凡。

诗书画意打通古典美学与现代舞台

话剧不同于昆曲,昆曲唱腔婉转悠扬,与辞藻雅致、富有韵律美的《牡丹亭》如此契合,四百多年来经久不衰。如何用话剧去呈现《牡丹亭》的古典意境?

在一次内部讨论中,团队找到了一个突破口——以“为你花开,为你明灯”为核心概念打通意境与观众的联接。这里的“灯”,不仅仅是舞台道具,更是关于“陪伴”与“坚守”的视觉符号,是在黑暗中点亮希望、照亮所爱之人的执念之光。

“而且我们找到了一个特别统一的、属于中国人的诗书画观。”高蕾蕾介绍道,念诵出的诗、多媒体的书、布景中的画,多维度的艺术表达,共同构建出一个既古典又现代的戏剧空间。

剧组在细节上也下足了功夫。杜丽娘手持的牡丹扇运用了苏绣,舞台上的油纸竹灯也是非遗技艺。这些精心选择的传统文化元素,与现代化的多媒体设计形成有趣对话。舞台上,园林意境被转化为可触可感的梦境空间,引领观众进入一场跨越时空的情感旅程。这样的视觉构思不仅赋予传统题材以当代审美表达,更为“至情”的呈现提供了恰如其分的舞台。

汤显祖的诗词底蕴深厚,曾在文人雅士间深受欢迎。国家话剧院院长田沁鑫指出:“汤公有些不服‘诗必盛唐’,所以他的‘狂妄’在于做故事之惊奇,用文词之清奇!”所以将这部经典作品改编成话剧,其“文白相间”和“音律音韵”如何通过现代化转译实现和谐统一,这是考验现代创作者转译与传意能力的时候,是剧组不得不面对的挑战。

太美了,如何改?对于经典文本的处理,剧组采用了创新而谨慎的态度。高蕾蕾提到:“前半场偏喜,用了更多白话;后半场以悲演喜,基本上全是原文。”这种区分既考虑了现代观众的接受度,也保持了对经典的尊重。

《牡丹亭上三生路》剧照

对于经典的现代化转“绎”,演员们也深有体会。“虽然辞藻与现代的表达有一些区别,但情感是共通的。”一位青年演员表示,“我们重点还是去演去演他的情感,去演他的表达。”

这部作品不仅是对四百年前经典的致敬,更是对当代人精神困境的温柔叩问,在诗书画意的美学境界中,完成了一场跨越时空的情感对话。

青春靓丽的演员演绎青春爱情的故事

“在我看来,杜丽娘非常勇敢。她去游园也好,包括一直到她的死,都是她自我意识上的一种觉醒,她拥有一个自由的灵魂。”关于勇敢,演员翟冠华(饰 杜丽娘)说道。

“她的心事,没有人可以倾诉,没有人可以分享。”关于孤独和愤懑,演员周漩(饰 杜丽娘)说。

“其实每个人心中都有一首情诗,每个人的心中都期望有一段天长地久的爱情。”关于传奇,演员刘恒甫(饰 柳梦梅)说。

“柳梦梅的‘情’与‘至’是一种极致的至性。他不只是做了一个梦,而是一生中所爱的都是同一个人。”关于“情至”,演员张铭恩(饰 柳梦梅)说。

“柳梦梅始终爱上的都是同一个人,无论是梦中人、画中人还是真人,都是杜丽娘。他始终如一地去坚定的选择杜丽娘。”关于“命中注定我爱你”,演员徐远驰(饰 柳梦梅)说。

在排练现场,演员们探讨了各自对于角色的理解,在成为杜丽娘、柳梦梅、花神、判官、鬼差等角色的过程中,他们都在从扮演者成为“至情”的探寻者,希望通过表演和观众一起笑、一起落泪,共同创作一台时代雅韵。

《牡丹亭上三生路》剧照

作为国家话剧院的青年导演,高蕾蕾也深感肩上的责任。“剧院是我人生梦想的起点和归宿,我深知能得到剧院的支持演出戏剧作品,是一份荣耀、是一份信任、也是一份责任。”

她表示将一直“以专业、专注、虔诚、谦虚的态度对待创作,以艺术精湛、人民认可、市场需要等多维标准来衡量作品”。

对于最终的舞台呈现,高蕾蕾希望此次创作“不负自己、不负众望”,同时,她也希望这个戏“可以作为一朵小红花,送给所有一直在努力的人:你或然孤独,这天地之间有另外一个你也在努力。”

舞台上,高蕾蕾与演员们仍在为一个场景的细节反复推敲。对她而言,《牡丹亭上三生路》不只是一部话剧的创排,更是一场与自我、与经典、与时代的深度对话。

从三年前对“情”的逃避,到理解“灵魂比我先认识你”的至情理想——这条创作之路,恰如杜丽娘的“三生路”,充满探索与成长的艰辛与喜悦。

高蕾蕾表示,这个世界上“执梦前行”的人千千万万,而《牡丹亭上三生路》正是献给所有这些人的一朵“小红花”,在孤独的追寻路上,告诉每个人:天地之间,有另外一个你也在努力。

故宫是中华民族五千多年文明的重要承载者,是中华优秀传统文化的汇聚地,是中国古代劳动人民的智慧创造,也是多元文化交流融合的历史见证。

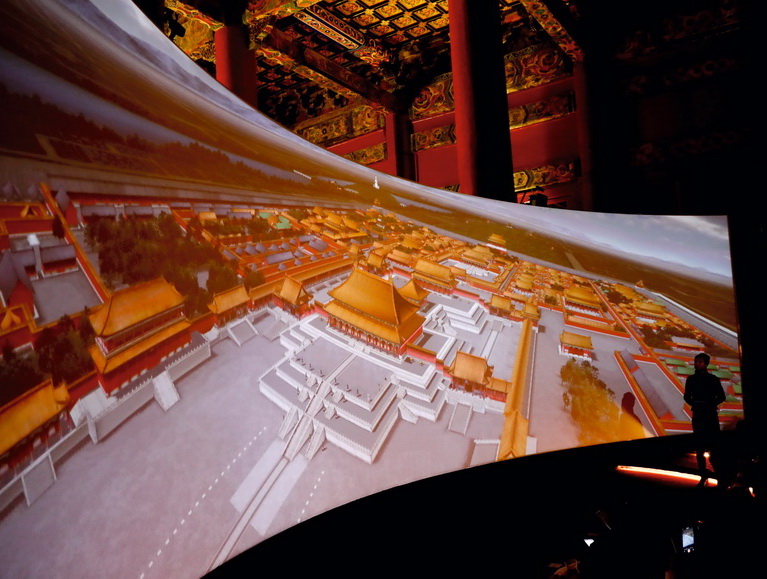

在故宫博物院,“全景故宫”虚拟现实(VR)项目备受参观者喜爱。观众佩戴设备后,既能以鸟瞰视角纵览太和殿的巍峨气象,亦可“穿越”至乾隆花园。不仅如此,观众还可从多个角度观测故宫角楼 “九梁十八柱七十二条脊”的建造过程,以“飞天入地”的全新视角认识一个更为立体的紫禁城。